一种水土流失监测方法及系统与流程

本发明属于水土流失监测,具体涉及一种水土流失监测系统及方法。

背景技术:

1、海南属于水力侵蚀为主的南方红壤丘陵区,土壤侵蚀表现形式主要是坡面面蚀,中低山地区域亦有浅沟侵蚀及切沟侵蚀。海南的坡耕地面积较为集中,大部分坡度较小,为便于机械化耕作,坡耕地很少改造成梯田,有顺坡耕作的习惯,不利于水土保持,坡耕地面蚀和沟蚀较为普遍,全岛都有分布。坡园(林)地水土流失也存在较多,由于过去多在坡地上建园,以槟榔、芒果、椰子为多。单一树种的规模种植,林下覆盖差,易形成水土流失。还有就是房地产、公路、铁路、工业园建设等生产建设项目导致的水土流失。因此,水土流失监测还有待进一步覆盖,尤其是对于重点区域来说,长期监测成为了常态化工作。水土流失监测设施、方式方法多样,但大多数需要人工操作,例如径流小区法,利用径流小区收集的地面径流泥水,再通过沉积设备进行泥水分离,测量水量以及含沙量,从而判断水土流失程度。泥水分离以及测量工作都需要人工进行,过程繁琐,数据获取不及时、滞后,无法满足长期监测需求。为此,研发一种能够解决上述问题的水土流失监测系统及方法是非常必要的。

技术实现思路

1、本发明的第一目的在于提供一种水土流失监测系统。

2、本发明的第二目的在于提供一种水土流失监测系统的方法。

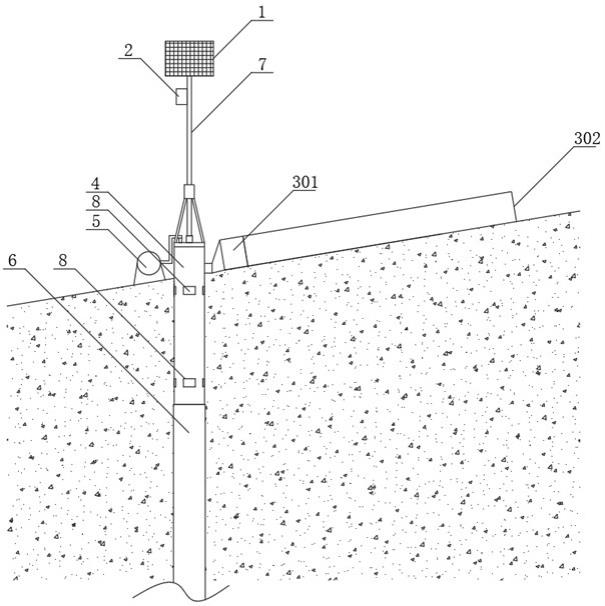

3、本发明的第一目的是这样实现的,包括太阳能发电组件、通信组件、监测中心、径流小区组件、泥水分离计量装置、排水泵、沉沙管;

4、太阳能发电组件分别与通信组件、泥水分离计量装置、排水泵电连接,用于发电并供给通信组件、泥水分离计量装置、排水泵;

5、通信组件与泥水分离计量装置电连接,用于将获取的泥水数据通过网络传输至监测中心;

6、监测中心,用于根据接收到的泥水数据判断水土流失程度并发出提醒信息;

7、径流小区组件布设于坡地上,用于收集径流水以及泥沙,并导入泥水分离计量装置中;

8、泥水分离计量装置埋设于坡地中,用于将收集的径流水以及泥沙进行泥水分离,并计算水量以及干燥沙含量;

9、排水泵设于坡地上,用于将泥水分离计量装置经过计量的水抽出并外排;

10、沉沙管底部封闭且顶部敞开,埋设于泥水分离计量装置下,用于沉积泥水分离计量装置排出的干燥沙。

11、其中,太阳能发电组件为本领域技术人员熟知的通过太阳能板将太阳能转化成电能的发电设备,太阳能发电组件与蓄电池的连接关系为本领域公知常识;通信组件具体可以是2g、3g、4g、5g或其他林业专用通信网络,通过通信组件进行无线通信传输数据,通信组件与泥水分离计量装置中的电子计量部件之间的连接关系均为本领域公知技术。

12、径流小区是水土流失监测领域重要的观测方法之一,在坡地研究对象围合区域范围内,将径流冲刷的泥土收集并根据水中夹带的泥沙含量从而推算水土流失程度,从微观尺度观测并估计水土流失问题。径流小区布设上,应选择有足够坡面面积的对象,同时能够反映当地主要地形地貌,数量上可集中布设多个径流小区。

13、监测中心在判断水土流失程度时,可定为多个不同级别,对于超过阈值的级别,进行紧急提醒。

14、优选地,所述太阳能发电组件通过立架设于泥水分离计量装置顶部,通信组件设于立架上。

15、优选地,所述径流小区组件包括斗状集水器、充气围挡,斗状集水器两边设有充气围挡,斗状集水器与充气围挡围合形成径流小区,斗状集水器排出口与泥水分离计量装置进口连通;

16、所述充气围挡包括充气挡片,充气挡片为从左到右依次排列的竖条状气囊,竖条状气囊内部提前充好气,由于材质轻,也便于携带,若干个竖条状气囊为一组,相邻两组竖条状气囊之间为上下贯穿的钎插部,充气挡片底部向垂直于两侧的方向延伸形成脚边,钎插固定杆穿过钎插部并插入土层中,钎插固定杆下端为锥形方便插入土层,钎插固定杆杆体上部固定的夹头将钎插部顶部夹紧,其中夹头具体可以由两块夹片组成,之间可通过锁扣固定形成夹持结构,其中一片夹片与钎插固定杆固定在一起,从而使两块夹片将钎插部顶部夹紧,两相邻竖条状气囊的脚边之间通过倒u形卡件固定,倒u形卡件压紧脚边,倒u形卡件其中一边穿过其中一竖条状气囊的脚边并插入土层中,倒u形卡件另一边穿过另一竖条状气囊的脚边并插入土层中。

17、具体而言,根据径流小区现场状况,可在斗状集水器内、泥水分离计量装置进口出安装杂物阻拦网,避免杂物进入,而不影响夹带泥沙的水进入。

18、优选地,所述径流小区组件水平投影面积小于20m2,即小微型径流小区,适合裸地、耕地、草地以及小型乔灌木林地使用,也可通过布置多个径流小区同时进行监测。

19、优选地,所述泥水分离计量装置包括外筒体,外筒体内自上而下依次分为控制仓、泥水进入仓、泥水处理仓、排沙仓、排水仓;外筒体位于沉沙管之上,

20、所述控制仓内装有蓄电池、控制装置,所述泥水进入仓设有泥水斗,泥水斗一侧进口伸出至外筒体外,与径流小区组件排出口连通,其中,泥水斗的进口可以使用扩张口,以便于泥水更加顺利进入泥水斗,所述泥水处理仓设有内筒体,泥水斗下端出口伸入至内筒体内的上部,所述内筒体外侧设有电加热器,电加热器相对的外筒体内壁设有由外向内依次设有隔热层、热反射层,所述泥水处理仓顶部设有电机,电机动力输出部连接的转轴伸入至内筒体内的底部,转轴端部设有搅拌刮板,搅拌刮板底面与内筒体内的底面相接触,内筒体的底面开设有漏沙口,内筒体底部中央通过铰链活动连接封盖的一端,封盖将漏沙口封住,内筒体下方仓壁通过铰座活动连接有活动气缸,活动气缸活塞杆的端部与封盖底部的铰座活动连接,使活动气缸伸缩带动封盖开合,漏沙口下方对应设置有接沙斗,所述内筒体侧面之底部设有排水口,排水口处设有滤网,排水口外设有导水管,导水管与排水仓内的排水总管连通,排水总管设有电子流量计,排水仓内设有抽水管,抽水管自下而上穿过排水仓、泥水处理仓、泥水进入仓、控制仓,与排水泵连通,所述排沙仓内设有称量管,称量管上端套在接沙斗下端出口外,称量管下端设有卸料器,卸料器底部设有电子称重底座,卸料器出口与电子称重底座中央的漏料口相对应,电子称重底座中央的漏料口与外筒体底部的排放口相对应,使排放口排出干燥沙沉入沉沙管中;

21、所述电子流量计、电子称重底座分别与控制装置电连接,控制装置与通信组件电连接;蓄电池分别与太阳能发电组件、通信组件、电子流量计、电子称重底座、控制装置电连接。

22、电子流量计的流量数据、电子称重底座的干燥沙称重经控制装置、通信组件向外传输;控制装置具体可使用本领域技术人员熟知的plc逻辑控制器,其中涉及的逻辑控制过程,例如一定时间内无流量,执行电加热器启动,一定时间内称重数据不再上升,执行卸料器卸料,均为本领域公知的逻辑控制过程;控制装置控制其他设备也均为本领域公知常识。

23、优选地,还包括横向支撑调节装置,横向支撑调节装置有两组,分别位于外筒体的上部、下部,所述横向支撑调节装置包括气缸、弧形压板以及支撑架、电子水平仪、控制器,所述气缸有四个,均水平设置在外筒体内的支撑架上,且分别朝向不同方位,电子水平仪、控制器均设于支撑架上,控制器分别与电子水平仪、四个气缸电连接,气缸活塞杆穿过外筒体筒壁,外筒体外壁设有能够嵌入弧形压板的凹槽,气缸活塞杆与凹槽内的弧形压板中心固接;电子水平仪以及控制器均为本领域常规传感器、控制设备,通过控制器控制气缸伸缩,电子水平仪检测水平后停止气缸工作。

24、沉沙管具体也可使用组装式结构,分成多段管,在现场组装后再进行施工。

25、本发明的第二目的是这样实现的,包括以下步骤:

26、s1、径流小区组件收集坡面径流泥水并导入泥水分离计量装置4进行泥水分离;

27、s2、分离出的水以及干燥沙分别计量并将数据向外传输,根据数据判断水土流失程度并发出提醒信息;分离出的水通过排水泵抽出并外排,分离出的干燥沙排放沉入沉沙管中,提升沉沙管重量。

28、优选地,当沉沙管内沉积的干燥沙达到最大高度时,将泥水分离计量装置取出,再对沉沙管排沙,排至沉沙管内最大高度的三分之一高度位置,确保沉沙管稳定性。

29、具体而言,外筒体内径略大于沉沙管外径,而外筒体上部内固设有限位环,使沉沙管下端插入外筒体上部内并被限位环挡住;这样即能够使二者组合在一起,不影响排沙,也可上提取出泥水分离计量装置;至于沉沙管清理过多的干燥沙时,可使用钻取式清挖工具;还可在清理干燥沙之前,在沉沙管之上放入土层防护管,用于土层防护,之后再进行清理;若现场不具备原位清理干燥沙的条件,也可将沉沙管取出再清理,填埋孔洞后再选择合适位置进行埋设。

30、与现有技术相比,本发明具有以下技术效果:

31、1、本发明采用地埋式泥水分离计量装置,将径流小区组件导流的泥水导入泥水分离计量装置中,在进行泥水分离以及计量后,将干燥沙利用起来,填充沉沙管以增加自重,提升稳定性,进而使得泥水分离计量装置稳固性大大增强,降低歪斜情况发生,保障泥水处理过程稳定,特别适合长期监测水土流失;同时,由于泥水分离计量装置稳固性高,适宜安装太阳能发电组件以及通信组件,无需额外搭建其他安装平台;泥水数据远程发送到监测中心,现场无需人工操作,数据获取及时有效;

32、2、径流小区组件采用气囊组装式设计,材料轻、便于周转运输,现场安装容易,并且可根据径流小区大小以及边界灵活布设,难度低;即便后期出现损坏,简单更换维护即可,特别适合微小型径流小区使用;

33、3、泥水分离计量装置具有自动分离泥水、自动排水排沙以及自动计算水流量、干燥沙重量功能,自动化程度高,数据获取过程无需人工操作,非常适合长期无人值守监测坡地水土流失;排出的沙可直接进入沉沙管中。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!