一种剪刀式尾桨风洞试验台的制作方法

本发明涉及剪刀式尾桨试验装置领域,特别涉及一种剪刀式尾桨风洞试验台。

背景技术:

1、尾桨是单旋翼带尾桨式直升机的关键部件之一,其性能的好坏直接影响直升机的整体性能。提高尾桨的气动性能、改善尾桨的噪声特性是提高直升机整体性能的关键。剪刀式尾桨是一种有别于常规构型的新构型尾桨,这种尾桨由沿其旋转轴的上、下两副桨叶构成,两副桨叶为非垂直布置,叶片之间采用非均匀夹角,并且存在一定的轴向间距,目前常应用于武装直升机。研究表明剪刀式尾桨相比于常规构型尾桨无论在气动性能还是噪声特性方面都有着一定的优势,同时剪刀式尾桨的流场和噪声特性更加复杂,理论研究价值较高。由于剪刀式尾桨各片桨叶不是等距分布,相邻桨叶之间的距离变得更小,气动干扰会更加强烈,同时,剪刀式尾桨还存在一定的轴向间距,上面一副桨叶产生的桨尖涡会直接影响后面相邻的桨叶,从而产生强烈的桨-涡干扰现象,因此,剪刀角、轴向间距以及桨叶总距是影响剪刀式尾桨气动力和气动噪声特性的重要参数。

2、据检索到的资料所知,国内外关于剪刀式尾桨的研究不多,且大都是采用试验方法进行研究,理论研究缺乏精准有效的试验数据佐证。并且国内外的剪刀式尾桨风洞试验装置并不完善,尚未有基于剪刀角、轴向间距、桨叶总距等构型参数综合进行研究的试验设备。为进一步研究上述构型参数对剪刀式尾桨气动特性的影响,向其他数值建模研究提供可靠的验证数据,需要设计一种剪刀式尾桨风洞试验台。

技术实现思路

1、本发明的发明目的在于:针对上述存在的问题,提供一种剪刀式尾桨风洞试验台,以解决现有剪刀式尾桨风洞试验装置并不完善的问题。

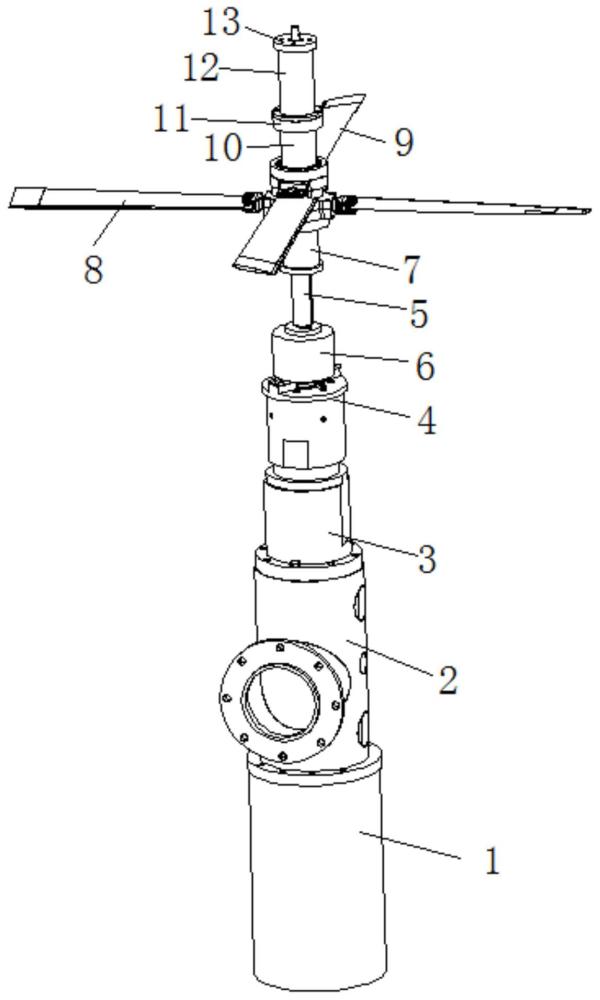

2、本发明采用的技术方案如下:一种剪刀式尾桨风洞试验台,包括与电机传动连接的主轴,所述主轴的输出端传动连接有旋转轴,所述旋转轴的输出端由近及远依次装配有滑环、第一传感器、第一调角盘、第一桨叶组、第二桨叶组、第二调角盘、第二传感器、高度调节机构和挡板,所述滑环用于传输第一传感器和第二传感器的信号线;所述第一传感器和第一调角盘组合形成第一桨叶组测力机构,所述第二桨叶组和第二调角盘组合形成第二桨叶组测力机构,第一传感器和第二传感器均为力-力矩二分量传感器,第一调角盘和第二调角盘分别用于调节第一桨叶组和第二桨叶组的剪刀角参数,所述高度调节机构用于调节第二桨叶组的高度。

3、进一步,所述滑环与旋转轴转动连接,滑环远离旋转轴的一侧与天平盖板固定连接,天平盖板用于压紧旋转轴和固定滑环,天平盖板的另一侧与测力天平固定连接,测力天平的另一侧与扭矩天平固定连接,扭矩天平的另一侧与电机固定连接,测力天平和扭矩天平用于测量第一桨叶组和第二桨叶组产生的合气动力和力矩。

4、进一步,所述旋转轴上设置有安装凸台,旋转轴通过安装凸台与所述第一传感器固定连接。

5、进一步,所述第一传感器与所述第一调角盘固定连接,所述第一桨叶组包括第一桨毂、桨叶以及用于夹住桨叶的桨夹,第一调角盘与所述第一桨毂固定连接,所述桨夹通过第一桨毂固定。

6、进一步,所述第二桨叶组包括第二桨毂、桨叶以及用于夹住桨叶的桨夹,所述第二桨毂与第二调角盘固定连接,第二桨叶组的桨夹通过第二桨毂固定,第二调角盘的另一端与第二传感器固定连接,第二传感器的另一侧与高度调节机构固定连接,所述高度调节机构与挡板固定连接,所述挡板与旋转轴固定连接。

7、进一步,所述高度调节机构包括多个相互叠加的垫块,高度调节机构的一端与挡板固定连接,其另一端与第二传感器固定连接。例如,轴向垫块的另一端与挡板固定连接,连接件的另一端与第二传感器固定连接。垫块可由轴向垫块和与轴向垫块固定连接的连接件组成,轴向垫块本身可设置成高度差为10mm的一系列规格(例如10个),选择合适规格的轴向垫块,以实现对高度的大调整,连接件可由2个高度差为5mm的垫块构成,以实现对高度的微调整。

8、进一步,第一桨叶组还包括第一桨毂盖,第一桨毂盖与第一桨毂固定连接,第一桨毂盖与第一桨毂上设有配对的桨夹安装槽,所述桨夹安装槽用于安装桨夹,通过调整第一桨毂与第一桨毂盖之间的安装间隙来调整桨夹安装槽的大小,以夹紧或松绑桨夹。

9、进一步,第二桨叶组还包括第二桨毂盖,第二桨毂盖与第二桨毂固定连接,第二桨毂盖与第二桨毂上设有配对的桨夹安装槽,所述桨夹安装槽用于安装第二桨叶组的桨夹,通过调整第二桨毂与第二桨毂盖之间的安装间隙来调整桨夹安装槽的大小,以夹紧或松绑桨夹。

10、进一步,所述第一调角盘和第二调角盘上均布有不同角间距的第一调节孔和第二调节孔,通过第一调节孔或/和第二调节孔来改变与第一桨毂或第二桨毂的位置,进而调节第一桨毂或第二桨毂的安装角度。

11、综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

12、1、本发明的剪刀式尾桨风洞试验台配备了两套独立测量力和力矩的测力机构,两条测力机构协同配合,能提高测量的精度,得到更精确有效的测量数据;

13、2、本发明的剪刀式尾桨风洞试验台的桨叶采用手动调节方式,使上下桨叶的总距调节更易实现,无需进行拆卸;同时,本发明还设计了两个调角盘来分别调节桨叶的剪刀角,可满足剪刀式尾桨两种构型的研究需要;

14、3、本发明通过高度调节机构实现对桨叶高度的改变,通过设计两种不同高度的组件,即轴向垫块和连接件,来精确调节桨叶间的轴向间距,提高了调节精度,避免了加工冗余;

15、4、本发明的剪刀式尾桨风洞试验台实现了对剪刀角、轴向间距以及桨叶总距的综合控制,能够实现剪刀尾桨上下桨叶气动力独立测量、尾桨总距调节、尾桨上下桨叶剪刀角参数调整、尾桨上下桨叶轴向间距控制等功能,能够有效分析剪刀式尾桨在悬停状态下不同参数变化对其气动性能的影响,可得到准确的试验结果。

技术特征:

1.一种剪刀式尾桨风洞试验台,包括与电机传动连接的主轴,其特征在于,所述主轴的输出端传动连接有旋转轴,所述旋转轴的输出端由近及远依次装配有滑环、第一传感器、第一调角盘、第一桨叶组、第二桨叶组、第二调角盘、第二传感器、高度调节机构和挡板,所述滑环用于传输第一传感器和第二传感器的信号线;所述第一传感器和第一调角盘组合形成第一桨叶组测力机构,所述第二桨叶组和第二调角盘组合形成第二桨叶组测力机构,第一传感器和第二传感器均为力-力矩二分量传感器,第一调角盘和第二调角盘分别用于调节第一桨叶组和第二桨叶组的剪刀角参数,所述高度调节机构用于调节第二桨叶组的高度。

2.如权利要求1所述的剪刀式尾桨风洞试验台,其特征在于,所述滑环与旋转轴转动连接,滑环远离旋转轴的一侧与天平盖板固定连接,天平盖板用于压紧旋转轴和固定滑环,天平盖板的另一侧与测力天平固定连接,测力天平的另一侧与扭矩天平固定连接,扭矩天平的另一侧与电机固定连接,测力天平和扭矩天平用于测量第一桨叶组和第二桨叶组产生的合气动力和力矩。

3.如权利要求2所述的剪刀式尾桨风洞试验台,其特征在于,所述旋转轴上设置有安装凸台,旋转轴通过安装凸台与所述第一传感器固定连接。

4.如权利要求3所述的剪刀式尾桨风洞试验台,其特征在于,所述第一传感器与所述第一调角盘固定连接,所述第一桨叶组包括第一桨毂、桨叶以及用于夹住桨叶的桨夹,第一调角盘与所述第一桨毂固定连接,所述桨夹通过第一桨毂固定。

5.如权利要求4所述的剪刀式尾桨风洞试验台,其特征在于,所述第二桨叶组包括第二桨毂、桨叶以及用于夹住桨叶的桨夹,所述第二桨毂与第二调角盘固定连接,第二桨叶组的桨夹通过第二桨毂固定,第二调角盘的另一端与第二传感器固定连接,第二传感器的另一侧与高度调节机构固定连接,所述高度调节机构与挡板固定连接,所述挡板与旋转轴固定连接。

6.如权利要求5所述的剪刀式尾桨风洞试验台,其特征在于,所述高度调节机构包括多个相互叠加的垫块,高度调节机构的一端与挡板固定连接,其另一端与第二传感器固定连接。

7.如权利要求6所述的剪刀式尾桨风洞试验台,其特征在于,第一桨叶组还包括第一桨毂盖,第一桨毂盖与第一桨毂固定连接,第一桨毂盖与第一桨毂上设有配对的桨夹安装槽,所述桨夹安装槽用于安装桨夹,通过调整第一桨毂与第一桨毂盖之间的安装间隙来调整桨夹安装槽的大小,以夹紧或松绑桨夹。

8.如权利要求7所述的剪刀式尾桨风洞试验台,其特征在于,第二桨叶组还包括第二桨毂盖,第二桨毂盖与第二桨毂固定连接,第二桨毂盖与第二桨毂上设有配对的桨夹安装槽,所述桨夹安装槽用于安装第二桨叶组的桨夹,通过调整第二桨毂与第二桨毂盖之间的安装间隙来调整桨夹安装槽的大小,以夹紧或松绑桨夹。

9.如权利要求8所述的剪刀式尾桨风洞试验台,其特征在于,所述第一调角盘和第二调角盘上均布有不同角间距的第一调节孔和第二调节孔,通过第一调节孔或/和第二调节孔来改变与第一桨毂或第二桨毂的位置,进而调节第一桨毂或第二桨毂的安装角度。

10.如权利要求9所述的剪刀式尾桨风洞试验台,其特征在于,所述高度调节机构由若干个垫板叠加形成,以通过垫板调整桨叶的高度。

技术总结

本发明公开了一种剪刀式尾桨风洞试验台,属于剪刀式尾桨试验装置领域,包括主轴,主轴的输出端传动连接有旋转轴,旋转轴的输出端装配有滑环、第一传感器、第一调角盘、第一桨叶组、第二桨叶组、第二调角盘、第二传感器等组件,第一调角盘和第二调角盘分别用于调节第一桨叶组和第二桨叶组的剪刀角参数,所述高度调节机构用于调节第二桨叶组的高度。本发明实现了对剪刀角、轴向间距以及桨叶总距的综合控制,能够实现剪刀尾桨上下桨叶气动力独立测量、尾桨总距调节、尾桨上下桨叶剪刀角参数调整、尾桨上下桨叶轴向间距控制等功能,能够有效分析剪刀式尾桨在悬停状态下不同参数变化对其气动性能的影响。

技术研发人员:王畅,李国强,邓皓轩,车兵辉,王瑞祺,彭先敏,章贵川,罗欢,魏一博

受保护的技术使用者:中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/25

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!