一种基于平面热源法的冰的导热系数测量装置及方法

本发明涉及导热系数测量领域,具体涉及一种基于平面热源法的冰的导热系数测量装置及方法。

背景技术:

1、冰的导热系数是研究冰的热物理特性的主要特征参数,也是冰热量输送和存贮的控制因子,影响着水库、河流、湖泊表面冻结形成的冰层与当地大气的热量和能量交换,因此冰的导热系数测量具有重要意义。

2、冰的导热系数是研究土壤中水、热、盐耦合运移的基础,更是涉及冰川以及寒区生态环境动态变化等多方面问题的关键参数。冰的导热系数与其杂质、温度、内部气泡大小和形状等多种因素有关,其中温度是直接影响冰的导热系数关键参数之一,冰层内热量传递主要由温度梯度决定。到目前为止,纯冰的导热系数的测量值大小并不相同,当温度为-20~-3℃时导热系数是2.1~2.3w/(m·k),并且冰的导热系数随着温度的增加而降低。但是在全球气候变暖这一背景下,冰的导热系数的准确测量研究是气候变化条件下重构过去和预测未来冰川温度状况以及居民生活的关键。

3、导热系数常见的测量方法有稳态法和瞬态法。稳态法的测试样品内的温度分布是不随时间变化的稳态温度场,当试样达到热平衡后,借助测量试样每单位面积的热流速率和温度梯度,就可直接测定试样内的导热系数。常见的稳态方法有热流计法和比较法。瞬态法试样内的温度为随时间变化的非稳态温度场,借助测试试样温度变化的速率,就可以测得试样的热扩散率,得到材料的导热系数。常见的瞬态法有平板式瞬态法和热线法。稳态法适合在室内实验室中进行,一般采用恒温装置来降低热融导致的潜热发生概率,测试理论及测试方法相对成熟,但是稳态法测量时间较长,且一次实验只能测得导热系数这一指标。瞬态法具有简单、方便、测试时间短的优点,但是在测量过程容易导致冰体融化,需要结合测试结果和经验值进行修正。各方法的测试时间、测试精度、对测试环境的要求都有差别。

4、国内外许多学者基于稳态法和瞬态法对冰的导热系数进行了研究。garya.maykut等提出了一个海冰的一维热力学模型,其中包括雪的覆盖、冰的盐度和由于太阳辐射的渗透而产生的内部加热的影响,发现导热系数控制着冰和雪内部的热传输;n.j.chen等人利用温度波分析(twa)法测定了碱氯水溶液(nacl、kcl、rbcl和cscl)在冻融过程中共晶形成的导热系数,冻结状态下的碱氯水溶液导热系数随溶质种类的不同而变化,导热系数越高,共晶温度越低,说明不同种种类的共晶具有不同的水键结合能力;d.j.pringle等用原地热敏电阻阵列测定南极和北极地区冰的导热系数,发现在温度为-10℃~-30℃时,海冰导热系数范围在2~2.5w/(m·k),并使用有限差分导数法对其进行修正分析;koji matsumoto等人使用瞬态热线源法测定冰浆导热系数,在测量时,将冰融化潜热因素考虑在内。j.f.wang等人使用瞬态比较技术对商业制冰导热系数进行预测,并提出理论预测模型对冰的导热系数进行预测。rev i.gavriliev考虑了气泡对冰的导热系数的影响,使用麦克斯韦瑞利理论对冰的导热系数进行理论分析。黄文峰等使用热线法后将冰层做截面就冰内部气泡这一因素对冰的导热系数影响进行了研究,发现气泡对冰的导热系数会产生很大影响;g.p.johari等通过研究立方冰的水分子排列的结构,发现其具有堆叠无序性,并通过研究这种结构发现温度等原因会对冰的导热系数产生一定的影响。

5、朱永灿等人基于人工结冰实验室的测试数据,使用架空输电线路对导热系数进行研究得出导热系数和结冰密度的二次方程。利用覆冰热导率方程模拟临界融冰电流和融冰时间,发现导热系数可以提高热除冰项目的预测精度,平均误差分别为4%和14%;孙始财等利用热线法测得冰的生消过程中的5个阶段(未结冰过程(纯水)、结冰过程(冰水很合)、纯冰过程、融冰过程(冰水混合)、完全融解(纯水))的导热系数,测得的导热系数分别为0.592~0.669w/(m·k)、0.603~2.284w/(m·k)、2.019~3.106w/(m·k)、0.611~1.945w/(m·k)和0.596~0.598w/(m·k),并发现冰在生消过程会形成微弱的对流,影响导热系数;何瑞霞等对稳态法和瞬态法导热系数计算模型进行了比较分析,并对未来冻土研究区研究内容提出建议,土壤导热系数的研究更应以现有导热系数研究为基础,综合考虑冻土区特殊的下垫面、土体骨架本身物质组成等方面,给出更为准确的冻土导热系数参数化方案;zhengchao tian等人利用冻土中充气孔隙度对冻土导热系数的影响来估算冻土的导热系数,得到冻土导热系数与充气孔隙度的表达式。chen junru等使用热脉冲法对冰的导热系数进行测量,得到-5~-30℃冰的导热系数值在2.15-2.5w/(m·k)之间。

6、靳贻杰等人通过开展室内温度试验,研究分析了含盐类型、含盐率以及初始含水率对冻土冻结温度、导热系数的影响,通过测得不同含盐率和含水率的粉质黏土的冻结温度和导热系数,研究了粉质黏土含盐量和初始含水率对热物理特性的影响规律,同时给出了不同条件下冻结温度和导热系教的经验公式,将水-盐-温度变量与冻结温度和导热系数建立起联系,为含盐土壤分布地区工程建设提供参考。

7、目前在全球气候变暖这一背景下,冰的导热系数的准确测量研究是气候变化条件下重构过去和预测未来冰川温度状况以及居民生活的关键。冰川的温度在-10℃到-40℃之间,且自然环境下冰的样品成分相对复杂,在实验室中所做的实验大部分使用纯冰为主要材料,很少考虑杂质等对冰的导热系数产生的影响。

技术实现思路

1、针对现有技术中存在的测量低温物体(冰)时使用稳态法的测量周期长,且瞬态法中的热线源法尚未考虑杂质对冰的导热系数的影响,针对上述技术问题,本技术提供了一种基于平面热源法的冰的导热系数测量装置及方法。

2、一种基于平面热源法的冰的导热系数测量装置及方法,包括设计一个实验装置基于平面热源法测量冰的导热系数(包括含杂质的冰),提出一种基于导热传输加权计算的混联体系混合理论计算导热系数模型可以对含沙子的冰的导热系数进行理论求解,并与实验装置测量结果进行对比,分析实验装置及测量方法的准确性。

3、所述测量方法包括以下几个步骤:

4、步骤一:冰的导热系数测量原理基于平面热源法

5、假设通过向样品施加适当的压力可以减小界面热阻,并且热源元件、热电偶和被测样品之间存在理想的热接触;热源元件的热容量、热阻和厚度可以忽略不计;热源元件和给定样品的热物理性质在有限的温度范围内保持不变;模型的三维热传导控制方程如下所示:

6、由于界面热阻的存在,在本技术中,假设对样品足够大(以达到一定的压力),从而减小热源元件样品的界面热阻,并且热源元件、热电偶和被测样品之间存在理想的热接触;热源元件的热容量、热阻和厚度可以忽略不计;热源元件和给定样品的热物理性质在有限的温度范围内保持恒定;建立模型的三维控制方程如下:

7、热阻指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值

8、

9、其中,t(x,y,z,t)表示被测样品的温度,λx、λy、λz表示被测样品在x、y、z方向上的导热系数,ρ表示被测样品的密度,c表示被测样品的比热容;

10、因为本技术在研究纯冰和不同浓度含氯化钠的冰导热系数时,因为纯冰和含氯化钠冰均为均一稳定物质,为各向同性物质,因此在研究时,不需考虑x,y方向的变化,只需考虑在z方向上的热传导过程即可;所以可将三维热传导控制方程变为一维热传导控制方程;

11、

12、为了简化问题,对于均匀的无限大固体材料,若其中用一个理想的平面恒流热源(恒定功率)加热,热流只在垂直于面热源的方向上传播;当温度变化不大时,冰的体积膨胀也可以略而不计,冰中的热传导温度变化的分布如下

13、θ(z,t)=t(z,t)-t(z,0) (3)

14、(3)式可以求解(2)式的定解问题,如果测量样品的厚度足够大,则可以将其视为半无限介质,样品边缘和环境之间没有热传递;边界条件可以表示如下:

15、

16、式中,ρ=m/(az),表示密度;cp为定压比热容;λ即热导率;若电流以阶跃形式出现,当加热电流为i,加热片两端的电压为u,平面热源电阻为r,q(t)=q/s ui/s=i 2r/s,q为加热功率(w);s为平面热源的面积(m2);

17、为了推导建立模型的解,应用了拉普拉斯变换方法、变量分离方法和逆拉普拉斯变换方法;建立的数学模型的解推导得出导热系数:

18、

19、式(5)中,通常定义:a=λ/(ρcp)叫热扩散系数;

20、步骤二:基于导热传输加权计算的混联体系混合理论计算模型

21、对于含有沙子的冰的导热系数理论模型的建立,因为沙子在水中不溶解,且沙子的密度比水大,导致其物质在x、y、z三个方向为各向异性;

22、传统的测量混合物导热系数的方法,目前,用基于johansen假设的几何平均法估算导热系数、基于流量比拟概念解决混合物并联或混联组成体系的导热系数求解和麦克斯韦瑞利理论模型;其中,johansen假设被用于冻土导热系数测量其中,其原理是构建土柱和冰柱模型计算计算求解出冻土中冰和土各相的体积比例,从而根据公式算出导热系数;基于流量比拟概念法与johansen假设类似,先根据土柱冰柱模型计算出体积比,后根据计算公式得到冰的导热系数,这两种测量方法均是在测量混合物质,其johansen假设与实验测量结果相对误差为15.2%,基于流量比概念法相对误差为3.7%;麦克斯韦瑞利理论被用于冰中混入气泡的各向异性冰的导热系数的求解当中,其是将气泡构建成椭球体模型,从而求出气泡和冰各相的体积比例,在根据计算公式求出带气泡冰的导热系数,其结果相对误差为5%;

23、由含沙冰的具体物理性质,含沙冰是由沙子颗粒、水冻结而成,其导热系数实质上是由不同物质串联或并联组成的体系,求其各相所占比例在根据计算公式即可求得导热系数;因此本技术在现有研究模型基础上,提出一种基于导热传输加权计算的混联体系混合理论计算模型;

24、取材的沙子构建球模型模拟沙子微粒,因为沙子在容器底部会不规则分布,通过测量沙子的质量,在通过沙子的密度计算出沙子的体积,其不规则分布特点,可以通过球模型算出冰和沙串联的导热系数,后通过下方导热系数与上方冰导热系数进行并联求得整体导热系数;

25、取沙子为m克,取沙子的密度为1.4g/cm3,得到沙子的体积v1,假设水的质量为m克,取冰的密度为0.92g/cm3,可以计算出水冻成冰后冰的体积大小v2;

26、所用样品冰模型均长为a厘米,宽为b厘米,高为h厘米;沙子在放入水中时会沉到底面,因此由沙子的体积采取近似计算,将h毫米处以下看成是沙子和冰串联模型,可以计算出沙子和冰的体积分数,设沙子的半径为r毫米,由沙子的体积能够算出由n个沙子微粒(球模型)构成(假设球模型为密集排布)(与v1体积相同),则附近水的体积v3为:

27、

28、由此,推出其冰所占体积分数为因此h毫米以下含沙冰导热系数为:

29、

30、因此下方为混合物,各向异性,上方为纯净物,本技术提出一种基于导热传输加权计算的混联体系混合理论计算模型,在(h-h)中间为纯冰,因此两种物质混联之后的导热系数为:

31、

32、由此可以理论计算出含沙冰导热系数;

33、步骤三:设计一种实验测量装置实现冰的导热系数的测量

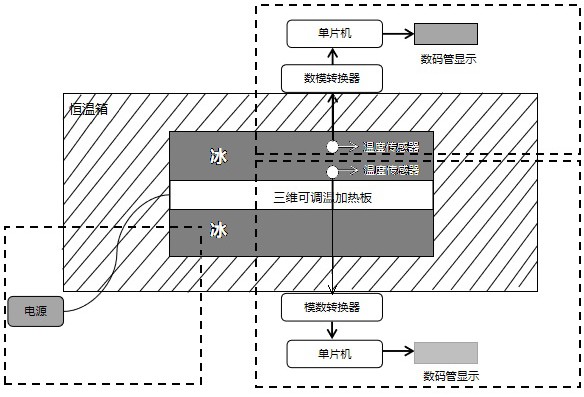

34、所述实验装置包括恒温箱、冷库、温度传感器、三维可调温加热板、秒表、绝热手套和体积相同内容物不同的冰,所述恒温箱放置在冷库中,三维可调温加热板放置在恒温箱中,至少两块体积相同内容物不同的冰放在三维可调温加热板的上方和下方,温度传感器放置在体积相同内容物不同的冰中。

35、在测量温度过程中,由于传感器探头采集到的温度信息为模拟量,因此,需要利用模数转换器将温度信息转化为数字量传入单片机中,进而输送到数码管显示温度值;

36、加热,记录温度示数,即可求出停止加热时刻温度的冰的导热系数;

37、在测量过程中,每次实验数据都测量至少两次,取平均值作为本次实验结果;每种研究对象取至少两个不同温度的采样点数据,将至少两个采样点数据用于数据拟合,得到冰导热系数的表达式;在实验过程中,为了保证所测出同一温度下的导热系数,在使用平面热源法实验操作时,需要调整加热时间,保证每组实验加热结束时冰的温度与上组实验冰的温度相同,便于进行比较;而后记录实验结果;

38、采用平面热源法测量了纯冰和含杂质冰在-5℃至-30℃范围内的导热系数;在温度范围为-5℃至-30℃内,含有不同杂质的冰的导热系数在每个采样点上有所变化;在每个采样点上测得的导热系数的轻微变化归因于冰中存在的气泡或冰在冻结过程中的不规则形状;在冰的传热过程中,气泡或不规则形状的存在导致传热不均匀,导致冰内部温度分布不均匀,并且导致热导率的测量差异;结果显示,平面热源法对冰的导热系数进行测量,冰的导热系数均随温度升高而降低;

39、由实验数据,对测量结果均进行线性拟合,得到线性拟合表达式;根据拟合结果,可以观察到当使用平面热源法测量纯冰和含有杂质的冰时,拟合数据得到了良好的结果;通过拟合过程获得的纯冰和含有杂质的冰的拟合系数r2,看以看出r2均大于0.95,拟合效果良好;

40、步骤四:研究不同温度下冰的导热系数

41、使用平面热源法测量出不同温度下的冰的导热系数,冰的导热系数随温度的变化呈线性关系,且冰的导热系数随温度的升高而减小,满足线性关系式λ=-0.0081t+2.3542,且线性拟合度r2=0.99,拟合效果良好;

42、对比三种方式测量出冰的导热系数:平面热源法、稳态法和热脉冲法(瞬态法),通过数值及表达式进行比较,冰的导热系数作为参考值;

43、其中,参考冰的导热系数随温度关系线性关系为λ=-0.003326t+2.2175,其导热系数在-5~-27.5℃的变化范围是2.234-2.309;其中,以参考值为基准,相对于稳态法来说,平面热源法导热系数随温度变化误差更小,而相对于热脉冲法,平面热源法误差较大,根据数据可知,平面热源法可应用在冰的导热系数的测量上;绘制出三种方法随温度变化曲线,三种方法冰的导热系数均随温度升高而降低,且两种瞬态法测量冰的导热系数得到的曲线斜率近似相同,进一步证明平面热源法测量冰的导热系数的可行性;

44、冰的导热系数随温度升高而降低从理论上做定性分析,其原因是与冰的分子结构有关;在较低的温度下,冰的分子排列较为规则,形成了一个稳定的晶体结构;在这种结构中,分子之间的相互作用力比较强大,导致热量传导需要克服这些作用力,并且传导速度较慢;因此,冰在低温下的导热系数较高;

45、随着温度的升高,冰的分子结构开始变得不稳定;分子之间的相互作用力减弱,导致热量传导的阻力减小;此外,提高温度还会增加冰的分子振动,导致分子之间的距离增大,进一步降低热量传导的速率;因此,随着温度升高,冰的导热系数会逐渐降低;

46、步骤五:研究杂质对冰的导热系数的影响

47、为了探究杂质对冰的导热系数的影响,测试了含有不同浓度氯化钠冰和含有沙子的冰的不同温度下的导热系数;

48、(1)氯化钠对冰的导热系数的影响

49、测量含不同浓度氯化钠制成的冰在至少两个采样点的导热系数;为了更清晰地观察氯化钠对冰的导热系数的影响,将含氯化钠实验值及误差、含氯化钠冰线性拟合值和纯冰实验值绘制在一张图中;

50、含氯化钠的冰的导热系数随温度升高而降低,且变化规律符合线性关系λ=-0.0089t+2.2633,其拟合度r2=0.99;

51、冰中加入氯化钠使冰的导热系数减小,从理论上给出定性解释,含有氯化钠的冰是混合物,且在温度极速下降时,氯化钠会析出,且温度越低,氯化钠析出越多;导热系数是描述物质导热性能的参数,其随温度变化的规律受多种因素影响,其中涉及到晶格振动、自由电子和动能热传导等;在含氯化钠的冰中,随着温度升高,冰晶的振动会增强,晶格结构变得不稳定;这会导致晶格的振荡频率增加,从而阻碍热量的传递;此外,溶解的氯化钠分子会形成离子化的状态,温度越高,析出氯化钠越少,使得冰的导热性能降低;离子的运动会增加局部的分子间距离,并干扰了热量的传导;因此,含氯化钠冰的导热系数随温度升高而降低;

52、随后,我们升高氯化钠浓度,探究氯化钠浓度对冰的导热系数的影响;为了便于观察,绘制出纯冰实验值、纯冰线性拟合值、含不同浓度氯化钠冰及误差棒图;

53、随着含氯化钠浓度的升高,冰的导热系数降低,且均近似成线性关系;为了解释这种变化规律,结合氯化钠的结构,给出定性解释:当含氯化钠的浓度升高时,即冰中溶解了更多的氯化钠,导热系数通常会降低;这是由于以下原因:溶解氯化钠的过程涉及水分子和氯化钠离子的相互作用,水分子与离子的相互作用会导致水分子被束缚在离子周围并形成水合壳,这种水合壳对传热有一定的阻碍作用,减慢了能量的传导速率;溶解的氯化钠会形成离子化的状态,形成溶液中的离子,这些离子在冰中移动时会导致冰晶中分子间距离的增大,从而阻碍了能量的传递;含有更多氯化钠的冰中存在着冰相与氯化钠相之间的界面,随着氯化钠浓度的升高,界面热阻会增加,热量在界面上传输的效率会降低;

54、(2)沙子对冰的导热系数的影响

55、实验中测量含有40克沙子制成的冰在至少两个采样点的导热系数;

56、基于导热传输加权计算的混联体系混合理论计算模型,可以在理论上计算出含沙冰的导热系数,计算时,取沙子的导热系数为1.5w/(m·k),将实验测量得到的其他理论数据代入到公式(6)-(8),得到含沙冰导热系数的理论值,并与基于johansen假设的几何平均法估算导热系数和基于流量比拟概念解决混合物并联或混联组成体系的导热系数理论结果及实验测量结果进行比较;

57、相比于johansen法假设和流量比拟法来说,本技术提出的基于导热传输加权计算的混联体系混合理论计算模型与实验值最接近,相对误差最小,且相对趋势与实验结果一致,误差相对来说较小,在理论上预测冰的导热系数数值时更准确;

58、含沙子冰的导热系数随温度变化成线性变化关系,拟合效果较好,拟合系数r2=0.92,具体形式为λ=-0.0055t+2.3604,含沙子冰的导热系数也随温度的升高而降低;

59、对其原因给出定性分析,由于沙子不溶于水,在制作冰块时,沙子会沉到冰的底部,因此在测量时,可看成沙子与冰串联的复合材料,因此,沙子颗粒与冰晶之间存在着界面,界面对能量传递产生热阻;随着温度的升高,界面上的热阻会增加,导致热量在界面上传输的效率降低;沙子颗粒和冰晶的设置效应会对能量传递产生影响;沙子颗粒的存在会导致冰晶分子间的距离增大,形成热阻;同时沙子颗粒与冰晶之间的摩擦力也会影响到热传导;沙子颗粒的存在会在能量传递过程中引起声子的散射,并增加热阻,从而降低导热系数。

60、优选的,所述步骤三所述体积相同内容物不同的冰包括含纯水的冰、含1%nacl的冰、含2.5%nacl的冰、含5%nacl的冰、带有40g沙子的冰。

61、优选的,所述步骤三在测量温度过程中,由于传感器探头采集到的温度信息为模拟量,需要利用模数转换器将温度信息转化为数字量传入单片机中,进而输送到数码管显示温度值。

62、优选的,所述步骤三所述恒温箱与外界绝热,内部留有空隙,在进行平面热源法实验前,需要将温度传感器放入冰水混合物和标准大气压下的沸水中,保证温度传感器对温度测量准确,并且需要将恒温箱放入冷库中,以保证恒温箱温度在低温条件,防止恒温箱和冰之间有热传导过程,对实验结果产生误差。

63、优选的,所述步骤三实验取材冰块在冻制时,需要保证时间在一天以上;取出冰块后,需要使用打孔器在冰块上打孔,因为打孔器会与冰块之间发生摩擦,会产生一定热量,需要将冰块放回冷库中继续冷却;在取出冰块时,需要佩戴绝热手套,以免手与冰块之间发生热传导,对实验结果造成影响,在冷库中取出冰后,需要迅速放入恒温箱,并放在三维可调温加热板的上方和下方,不要暴露在空气中太多时间。

64、优选的,所述温度传感器为数显温度传感器。

65、本发明的有益效果如下:

66、独立自主设计一个基于平面热源法原理测量冰的导热系数的实验装置,实验装置简单,准确度高,测量速度快,基于平面热源法对冰的导热系数进行多次测量,得到其随温变化的关系式。

67、采用瞬态法中的平面热源法测量冰的导热系数及杂质对冰的导热系数的影响,大大减少了测量周期。

68、考虑了杂质对冰的导热系数的影响,建立一种基于导热传输加权计算的混联体系混合理论计算导热系数模型进行理论求解,与实验测量结果进行对比,证明可行。

69、通过研究冰的导热系数,可以更好的理解和预测冰川融化、海水消融等环境问题,并采取相应的措施进行环保和可持续发展。

70、对冰的导热系数进行测量时,发现其相对于稳态法与参考值相比更加准确,可以应用在测量冰的导热系数。对于各向异性含有杂质的冰,基于混合物热流传递过程串联和并联同时进行的耦合特性,建立一种基于导热传输加权计算的混联体系混合理论计算导热系数模型进行理论求解,并与实验结果和johansen假设、流量比概念法两种理论模型结果对比后发现,该类计算方法可以有效计算出含有杂质冰的导热系数。该研究方法和模型为研究冰川冻土等导热系数测量提供了新思路,使得测量冰的导热系数更快速高效。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!