一种定量荧光测量校准系统的制作方法

本发明涉及定量荧光测量,尤其涉及一种定量荧光测量校准系统。

背景技术:

1、荧光测量是一种常用的分析技术,用于测定样品中目标物质的浓度。然而,荧光测量结果的准确性受到多种因素的影响,包括光源稳定性、探测器灵敏度、样品制备等等。校准是保证荧光测量结果准确性的关键步骤,传统的荧光测量校准方法通常需要复杂的操作、耗时、易受人为误差等问题。

2、中国专利公开号:cn111982869a公开了一种用于定量荧光测量的校准方法及校准配件,校准方法包括以下步骤:首先测量激发光源的背景光强度,测量荧光标记试剂的荧光及温度,然后测量待测物的荧光背景信号及与荧光标记试剂反应后的荧光信号及待测物的温度;通过与校准模型进行匹配,获得校准参数,对待测样品荧光信号进行校准,并对荧光背景进行修正,计算得到待测成分的浓度;由此可见,该方案在对待测成分进行测量时,仅针对仪器与温度进行分析,存在对待测物定量测量效率低、准确性低的问题。

技术实现思路

1、为此,本发明提供一种定量荧光测量校准系统,用以克服现有技术中待测物定量测量效率低、准确性低的问题。

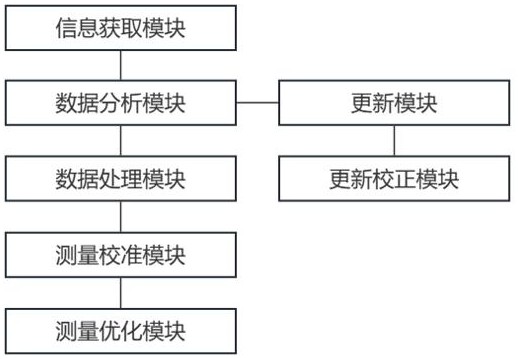

2、为实现上述目的,本发明提供一种定量荧光测量校准系统,所述系统包括,

3、信息获取模块,用以获取各角质层含水量的历史测量数据和测量环境信息;

4、数据分析模块,用以对获取的角质层含水量历史测量数据的有效性进行分析,以得到有效历史测量数据;

5、数据处理模块,用以根据有效历史测量数据对角质层含水量的标准测量范围进行分析;

6、测量校准模块,用以获取待测角质层的荧光强度、角质层温度与背景光强度的测量值,并通过角质层含水量的标准测量范围进行校正,以得到待测角质层含水量;

7、测量优化模块,用以根据获取的待测皮肤角质层的测量时间与测量环境温度对待测角质层荧光强度的测量过程进行优化;

8、更新模块,用以根据监测周期内待测角质层含水量的实际测量值对下一监测周期历史测量数据有效性的分析过程进行更新;

9、更新校正模块,用以根据待测角质层的厚度与测量环境湿度对下一监测周期历史测量数据有效性的分析过程的更新过程进行校正。

10、进一步地,所述数据分析模块设有方差计算单元,所述方差计算单元用以将各角质层含水量对应的历史荧光强度数据、历史角质层温度数据与历史背景光强度数据分别进行方差计算,将角质层含水量为s对应的历史荧光强度数据的方差设为fs1,设定:

11、fs1=[(ys1-ys0)2+(ys2-ys0)2+(ys3-ys0)2+...+(ysi-ys0)2]/i;

12、ys0=(ys1+ys2+ys3+...+ysi)/i;

13、所述方差计算单元将角质层含水量为s对应的历史角质层温度数据的方差设为fs2,设定:

14、fs2=[(js1-js0)2+(js2-js0)2+(js3-js0)2+...+(jsi-js0)2]/i;

15、js0=(js1+js2+js3+...+jsi)/i;

16、所述方差计算单元将角质层含水量为s对应的历史背景光强度数据的方差设为fs3,设定:

17、fs3=[(bs1-bs0)2+(bs2-bs0)2+(bs3-bs0)2+...+(bsi-bs0)2]/i;

18、bs0=(bs1+bs2+bs3+...+bsi)/i;

19、其中,ys1为角质层含水量为s对应的第一组数据中历史荧光强度数据,ys2为角质层含水量为s对应的第二组数据中历史荧光强度数据,ys3为角质层含水量为s对应的第三组数据中历史荧光强度数据,ysi为角质层含水量为s对应的第i个历史荧光强度数据,ys0为角质层含水量为s对应的所有历史荧光强度数据的均值,i为角质层含水量为s对应的数据组的数量;js1为角质层含水量为s对应的第一组数据中历史角质层温度数据,js2为角质层含水量为s对应的第二组数据中历史角质层温度数据,js3为角质层含水量为s对应的第三组数据中历史角质层温度数据,jsi为角质层含水量为s对应的第i个历史角质层温度数据,js0为角质层含水量为s对应的所有历史角质层温度数据的均值;bs1为角质层含水量为s对应的第一组数据中历史背景光强度数据,bs2为角质层含水量为s对应的第二组数据中历史背景光强度数据,bs3为角质层含水量为s对应的第三组数据中历史背景光强度数据,bsi为角质层含水量为s对应的第i个历史背景光强度数据,bs0为角质层含水量为s对应的所有历史背景光强度数据的均值;

20、所述数据处理模块还设有数据清洗单元,所述数据清洗单元根据各组历史测量数据的方差计算结果对各组历史测量数据的有效性进行分析,其中:

21、当(ysq-ys0)2/i≤a1×fs1时,所述数据清洗单元判定角质层含水量为s对应的第q组数据中历史荧光强度数据有效;当(ysq-ys0)2/i>a1×fs1时,所述数据清洗单元判定角质层含水量为s对应的第q组数据中历史荧光强度数据无效,并将其对应的第q组数据剔除;

22、当(jsq-js0)2/i≤a2×fs2时,所述数据清洗单元判定角质层含水量为s对应的第q组数据中历史角质层温度数据有效;当(jsq-js0)2/i>a2×fs2时,所述数据清洗单元判定角质层含水量为s对应的第q组数据中历史角质层温度数据无效,并将其对应的第q组数据剔除;

23、当(bsq-bs0)2/i≤a3×fs3时,所述数据清洗单元判定角质层含水量为s对应的第q组数据中历史背景光强度数据有效;当(bsq-bs0)2/i>a3×fs3时,所述数据清洗单元判定角质层含水量为s对应的第q组数据中历史背景光强度数据无效,并将其对应的第q组数据剔除;

24、其中,ysq为角质层含水量为s对应的第q组数据中历史荧光强度数据,0<q≤i;jsq为角质层含水量为s对应的第q组数据中历史角质层温度数据;bsq为角质层含水量为s对应的第q组数据中历史背景光强度数据;a1为第一预设异常系数,1<a1<1.3;a2为第二预设异常系数,1<a2<1.23,a3为第三预设异常系数,1<a3<1.3。

25、进一步地,所述数据处理模块对各角质层含水量的历史荧光强度数据、有效历史角质层温度数据和有效历史背景光强度数据按照从大到小的顺序进行排序,并根据排序结果对角质层含水量的标准测量范围进行分析,所数据处理模块将角质层含水量为s的标准测定范围设为rs,设定:

26、rs(xs,ws,zs)={(xs,ws,zs)|ysmin≤xs≤ysmax,jsmin≤ws≤jsmax,bsmin≤zs≤bsmax};

27、其中,xs为角质层含水量为s的荧光强度,ws为角质层含水量为s的角质层温度,zs为角质层含水量为s的背景光强度,ymin为角质层含水量为s的历史荧光强度数据的最小值,ysmax为角质层含水量为s的历史荧光强度数据的最大值,jsmin为角质层含水量为s的有效历史角质层温度数据的最小值,jsmax为角质层含水量为s的有效历史角质层温度数据的最大值,bsmin为角质层含水量为s的有效历史背景光强度数据的最小值,bsmax为角质层含水量为s的有效历史背景光强度数据的最大值。

28、进一步地,所述测量校准模块对待测角质层的荧光强度y实、角质层区域温度j实与背景光强度b实进行获取,并通过角质层含水量的标准测量范围对获取的测量数据进行校正,其中:

29、当时,所述测量校准模块判定待测角质层的测量结果与含水量为s的角质层的标准测定范围匹配,并判定校准后的待测角质层的含水量为s;

30、当时,所述测量校准模块判定待测角质层的测量结果与含水量为s的角质层的标准测定范围不匹配。

31、进一步地,所述测量优化模块设有第一优化单元,所述第一优化单元用以将待测皮肤角质层的测量时间t0与预设测量时间t1进行比对,并根据比对结果对待测角质层荧光强度的测量值进行一次优化,其中:

32、当t0≤t1时,所述第一优化单元判定测量时间正常,不进行优化;

33、当t0>t1时,所述第一优化单元判定测量时间异常,并对待测角质层荧光强度的测量值进行一次优化,将优化后的待测角质层的荧光强度设为y实’,设定y实’= y实×{1+0.23×sin[(t0-t1)×(π/2)/(t0+t1)]}。

34、进一步地,所述测量优化模块设有第二优化单元,所述第二优化单元用以将获取的测量环境温度k0与预设测量环境温度k1进行比对,并根据比对待测角质层荧光强度的测量值进行二次优化,其中:

35、当k0≤k1时,所述第二优化单元判定测量环境温度正常,不进行优化;

36、当k0>k1时,所述第二优化单元判定测量环境温度异常,并对待测角质层荧光强度的测量过程进行二次优化,将优化后预设测量时间设为t1’,设定t1’=t1×{1+0.36×ln[1+(k0-k1)/k0]/ln2}。

37、进一步地,所述更新模块设有异常分析单元,所述异常分析单元用以根据待测角质层含水量的实际测量值p与待测角质层含水量的分析值s计算测量误差率u0,设定u0=|p-s|/p,将测量误差率与预设误差率u1进行比对,并根据比对结果对测量误差率的异常性进行分析,其中:

38、当u0≤u1时,所述异常分析单元判定测量误差率正常;

39、当u0>u1时,所述异常分析单元判定测量误差率异常。

40、进一步地,所述更新模块设有更新单元,所述更新单元根据监测周期内测量误差率异常的数量m0与总测量数量m计算异常占比α,设定α=m0/m;将异常占比与预设异常占比α0进行比对,并根据比对结果对下一监测周期各组历史测量数据有效性的分析过程进行更新,其中:

41、当α≤α0时,所述更新单元判定当前监测周期测量误差率异常的数量正常,不进行更新;

42、当α>α0时,所述更新单元判定当前监测周期测量误差率异常的数量异常,并对下一监测周期各组历史测量数据有效性的分析过程进行更新,将更新后的各预设异常系数aa设为aa’,设定aa’=aa×[1-0.18×(α-α0)/(α+α0)];

43、其中,a=1,2,3。

44、进一步地,所述更新校正模块设有校正单元,所述校正单元用以将待测角质层的厚度h0与预设厚度h1进行比对,并根据比对结果对测量误差率的异常性的分析过程进行校正,其中:

45、当h0≤h1时,所述校正单元判定待测角质层的厚度正常,不进行校正;

46、当h0>h1时,所述校正单元判定待测角质层的厚度异常,并对测量误差率的异常性的分析过程进行校正,将校准后的预设误差率设为u1’,设定u1’=u1×{1+arctan[(h0-h1)/(h0+h1)×(π/4)]}。

47、进一步地,所述更新校正模块设有调整单元,所述调整单元用以将获取的测量环境湿度sd0与预设湿度sd1进行比对,并根据比对结果对测量误差率的异常性的分析过程进行调整,其中:

48、当sd0≤sd1时,所述调整单元判定测量环境湿度正常,不进行调整;

49、当sd0>sd1时,所述调整单元判定测量环境湿度异常,并对测量误差率的异常性的分析过程的校正过程进行调整,将调整后的预设厚度设为h1’,设定h1’=h1×(1-e3(sd0-sd1)/(sd0+sd1)-3)。

50、与现有技术相比,本发明的有益效果在于,所述方差计算单元通过对各组历史测量数据的方差进行计算以提高历史测量数据有效性分析的准确性,进而提高角质层含水量标准测定范围分析的准确性,从而提高获取的测量数据校准的准确性,最终提高了待测物定量测量效率与准确性;所述数据清洗单元通过设置预设异常系数以提高历史测量数据有效性分析的准确性,进而提高角质层含水量标准测定范围分析的准确性,从而提高获取的测量数据校准的准确性,最终提高了待测物定量测量效率与准确性;所述数据处理模块通过角质层含水量标准测定范围进行分析以提高获取的测量数据校准的准确性,最终提高了待测物定量测量效率与准确性;所述测量校准模块根据标准测定范围对待测角质层的测量数据进行校正,以提高待测角质层含水量测定的准确性,进而提高了待测物定量测量效率与准确性;所述第一优化单元通过设置预设测量时间以提高待测角质层荧光强度的测量值的准确性,以减少时间过长导致荧光信号衰弱对于测量值的不利影响,进而提高待测角质层含水量测定的准确性,最终提高了待测物定量测量效率与准确性;所述第二优化单元通过设置预设温度以提高待测角质层荧光强度的测量值的准确性,以减少温度过高导致荧光分子活动增强对于测量值的不利影响,进而提高待测角质层含水量测定的准确性,最终提高了待测物定量测量效率与准确性;所述异常分析单元通过设置预设误差率以提高测量误差率分析的准确性,进而提高了下一监测周期各组历史测量数据有效性的分析的准确性,最终提高了待测物定量测量效率与准确性;所述异常分析单元通过设置预设异常占比以提高下一监测周期各组历史测量数据有效性的分析的准确性,最终提高了待测物定量测量效率与准确性;所述校正单元通过设置预设厚度以提高测量误差率的异常性的分析的准确性,进而提高各组历史测量数据有效性的分析的准确性,最终提高了待测物定量测量效率与准确性;所述调整单元通过设置预设湿度以提高测量误差率的异常性的分析的准确性,进而提高各组历史测量数据有效性的分析的准确性,最终提高了待测物定量测量效率与准确性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!