一种可控硅串联安全触发电路的制作方法

本技术涉及可控硅,尤其是涉及一种可控硅串联安全触发电路。

背景技术:

1、现有马达控制包含继电器、机械开关、可控硅等,其中继电器和机械开关方案不可调整负载功率,而使用可控硅调整负载功率可以满足任一场景需求,但是使用可控硅及相关外围器件在控制负载时,如果可控硅或者外围电子器件出现击穿、损坏、短路等问题,功率负载将不可控,有伤人风险,现有方案也有采用双可控硅驱动方式,但是其方案依然采用一个器件或者单片机io口控制双可控硅驱动,当单片机出现逻辑故障时依然不可靠,而单片机的软件可靠性评估需要的时间和金钱成本相对较高。

2、现有技术(参考cn211127766u)只是采用双可控硅驱动方式,但是其方案依然采用一个器件(q1)控制,并且通过一个单片机io口控制双可控硅驱动。出现下列任何一种情况双路可控硅依然会被打开,功率负载会意外启动:1、在单片机逻辑故障或i/o输出异常情况下;2、控制器件失效(q1短路)。

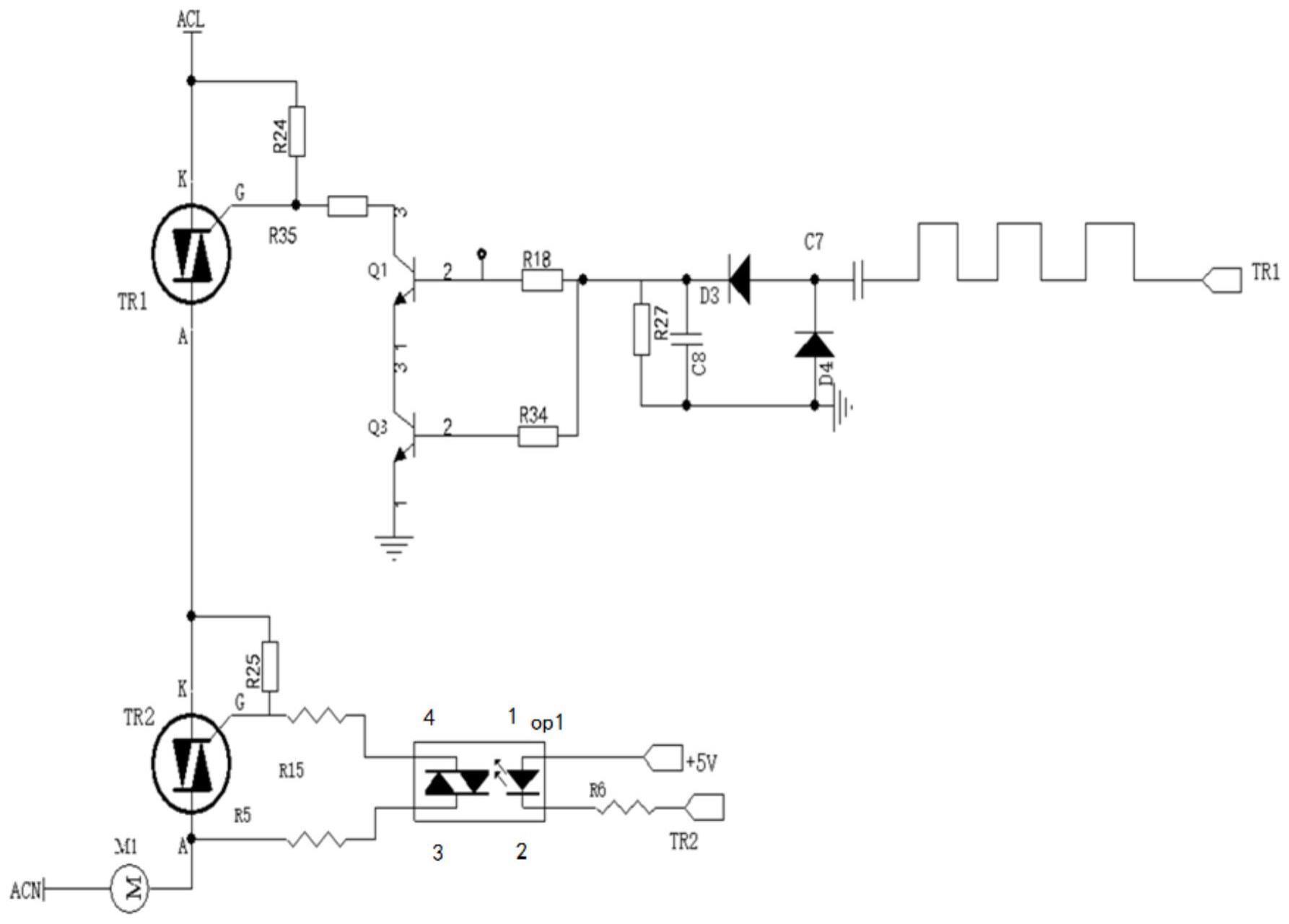

3、具体来说,如图1所示,这种方案优点是控制逻辑比较简单,一个单片机io即可控制两路可控硅,但是如果q1三极管出现损坏对地短路,或者单片机损坏,io口tr1对地短路那么tr1和tr2将出现不可控制,直接导通,如果是危险负载,如电机刀头等,那么有伤人风险。

4、如图2所示,这是现有技术中的第二种控制方案,两路可控硅使用双路单片机io口来驱动,但是如果单片机失效,tr1和tr2同时对地短路,那么可控硅依然会启动,如果是危险负载,如电机刀头等,依然有伤人风险。

技术实现思路

1、本实用新型设计了一种可控硅串联安全触发电路,其解决的技术问题是在电子元器件失效后,如果再出现单片机逻辑故障,避免马达驱动的部件出现意外启动而产生伤人风险。

2、为了解决上述存在的技术问题,本实用新型采用了以下方案:

3、一种可控硅串联安全触发电路,晶闸管tr1和晶闸管tr2串联,负载m1由晶闸管tr1和晶闸管tr2控制导通,单片机io口tr1输出方波信号以及单片机io口tr2输出低电平信号,负载m1正常工作。

4、优选地,晶闸管tr2的a脚不仅与负载m1连接,还通过电阻r5与光耦op1的脚3连接,晶闸管tr2的g脚不仅通过电阻r25与自己的k脚连接,还通过电阻r15与光耦op1的脚4连接,光耦op1的脚1接直流电源,光耦op1的脚2通过电阻r6接单片机io口tr2;负载m1与交流零线acn连接。

5、优选地,晶闸管tr2的k脚与晶闸管tr1的a脚连接,晶闸管tr1的k脚不仅与交流火线acl连接,还通过电阻r24与晶闸管tr1的g脚连接,晶闸管tr1的g脚还依次串联电阻r35、三极管q1和三极管q3,三极管q1的集电极与电阻r35连接,三极管q1的发射极与三极管q3的集电极连接,三极管q3的发射极接地;三极管q1的基极依次连接电阻r18、二极管d3、电容c7和单片机io口tr1;二极管d4的负极与二极管d3正极连接,二极管d4的的正极分成三路:一路接地,一路通过电阻r27连接二极管d3的负极,第三路通过电容c8与连接二极管d3的负极;三极管q3的基极通过电阻r34连接在电阻r18与二极管d3负极之间。

6、优选地,晶闸管tr1和晶闸管tr2为双向晶闸管。

7、优选地,光耦op1的脚1接5v直流电源。

8、该可控硅串联安全触发电路具有以下有益效果:

9、(1)本实用新型采用双控制元件(q1、q3)配合单片机双i/o不同类型波形输出实施控制,可以防止单片机逻辑错误或输出异常而产生的意外启动风险。

10、(2)本实用新型可以在产品待机状态下任一元器件失效,或者任一单片机io口失效时,产品不会意外启动。

技术特征:

1.一种可控硅串联安全触发电路,其特征在于:晶闸管tr1和晶闸管tr2串联,负载m1由晶闸管tr1和晶闸管tr2控制导通,单片机io口tr1输出方波信号以及单片机io口tr2输出低电平信号,负载m1正常工作。

2.根据权利要求1所述的可控硅串联安全触发电路,其特征在于:晶闸管tr2的a脚不仅与负载m1连接,还通过电阻r5与光耦op1的脚3连接,晶闸管tr2的g脚不仅通过电阻r25与自己的k脚连接,还通过电阻r15与光耦op1的脚4连接,光耦op1的脚1接直流电源,光耦op1的脚2通过电阻r6接单片机io口tr2;负载m1与交流零线acn连接。

3.根据权利要求2所述的可控硅串联安全触发电路,其特征在于:晶闸管tr2的k脚与晶闸管tr1的a脚连接,晶闸管tr1的k脚不仅与交流火线acl连接,还通过电阻r24与晶闸管tr1的g脚连接,晶闸管tr1的g脚还依次串联电阻r35、三极管q1和三极管q3,三极管q1的集电极与电阻r35连接,三极管q1的发射极与三极管q3的集电极连接,三极管q3的发射极接地;三极管q1的基极依次连接电阻r18、二极管d3、电容c7和单片机io口tr1;二极管d4的负极与二极管d3正极连接,二极管d4的正极分成三路:一路接地,一路通过电阻r27连接二极管d3的负极,第三路通过电容c8与连接二极管d3的负极;

4.根据权利要求3所述的可控硅串联安全触发电路,其特征在于:晶闸管tr1和晶闸管tr2为双向晶闸管。

5.根据权利要求4所述的可控硅串联安全触发电路,其特征在于:光耦op1的脚1接5v直流电源。

技术总结

本技术涉及一种可控硅串联安全触发电路,其特征在于:晶闸管TR1和晶闸管TR2串联,负载M1由晶闸管TR1和晶闸管TR2控制导通,单片机IO口TR1输出方波信号以及单片机IO口TR2输出低电平信号,负载M1正常工作。本技术采用双控制元件(Q1、Q3)配合单片机双I/O不同类型波形输出实施控制,可以防止单片机逻辑错误或输出异常而产生的意外启动风险。

技术研发人员:高贵章,叶军杰,杨国强,安英

受保护的技术使用者:宁波博菱电器股份有限公司

技术研发日:20230804

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!