一种多回路流量控制系统的制作方法

本技术涉及多通道流量控制,具体为一种多回路流量控制系统。

背景技术:

1、针对电解槽以及燃料电池活化筛选以及耐久测试等工序,需同时进行大批量的材料测试,使用单系统效率较低,使用多通道测试系统可以较大提高测试开发效率。多个被测件在同一系统测试,每个被测件运行工况不同,需求流量控制不一。

2、一方面,现有的电解槽多通道系统,采用汇流排进行自然分流控制,流量分配相对固定,且流量分配均一性受被测件的影响,无法精确进行各通道流量的测控。另一方面,现有的电解槽多通道系统,采用各通道调节阀进行通道流量调节,但各通道在调整中会相互干扰,导致各通道流量调节的耦合,无法实现各通道稳定的流量控制。

3、现有技术,专利公开号为cn110822778a的实用新型专利,一种测试平台用多路压力流量恒定水冷系统及其应用方法,采用变频水泵进行回路压力控制,进而稳定主路压力,并通各支路pid过对各支路球阀开度进行支路流量调节。但是,该方法主路压力与支路流量控制在控制上存在耦合,无法实现各支路快速的流量调节。

技术实现思路

1、本实用新型所要解决的技术问题在于:解决现有的电解槽多通道系统,各通道流量控制不稳定的问题。

2、为解决上述技术问题,本实用新型提供如下技术方案:

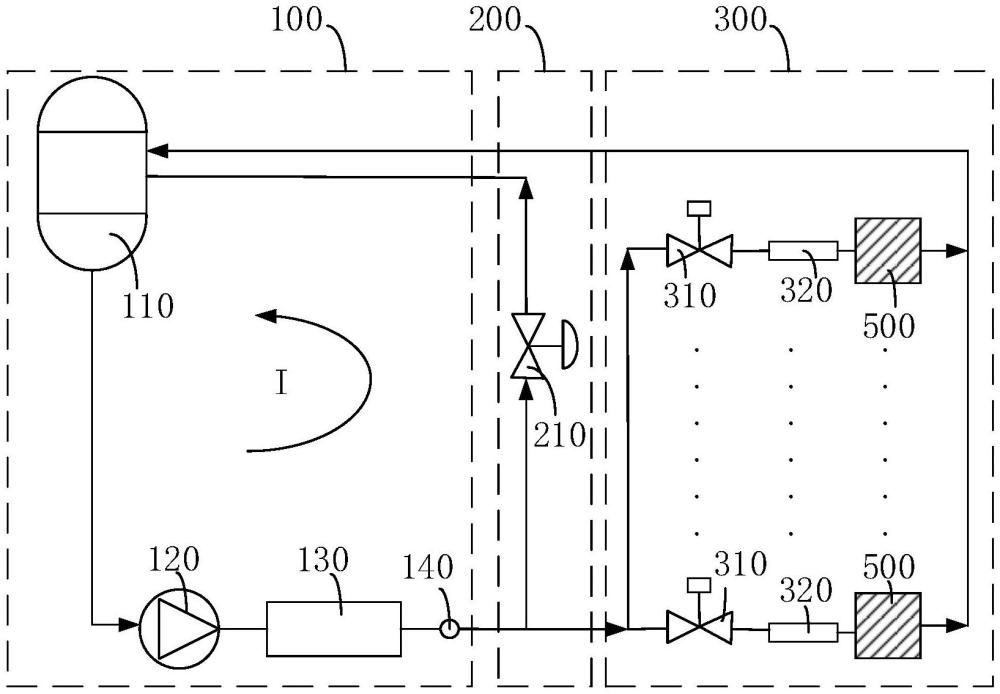

3、一种多回路流量控制系统,包括主管路(100)、旁通稳压支路(200)和多条测试支路(300);所述旁通稳压支路(200)和多条所述测试支路(300)均与所述主管路(100)并联,且所述旁通稳压支路(200)位于所述主管路(100)与所述多条测试支路(300)之间,所述旁通稳压支路(200)和所述主管路(100)形成前置稳压回路(i)。

4、优点:通过设计旁通稳压支路,控制压力控制阀的调节比宽,可以在大范围流量变化时,快速自力式调节,吸收各测试支路流量调节时流量的变化,保持测试支路进口压力稳定,避免通道间的相互干扰,减少流量调控上的耦合,提高系统稳定性以及控制精度。

5、在本实用新型的一实施例中,所述主管路(100)包括循环水箱(110),以及与所述循环水箱(110)的出口依次连接的循环水泵(120)和主管路流量计(130)。

6、在本实用新型的一实施例中,所述主管路流量计(130)的出口管段分叉,一路与旁通稳压支路(200)管接,另一路与多条所述测试支路(300)管接;所述主管路(100)还包括压力测试装置(140),所述压力测试装置(140)位于所述主管路流量计(130)的出口管段分叉前的管段上。

7、在本实用新型的一实施例中,所述旁通稳压支路(200)上设置有压力控制阀(210),所述压力控制阀(210)布置位于所述主管路流量计(130)的出口段。

8、在本实用新型的一实施例中,所述压力控制阀(210)包括壳体(211),所述壳体(211)内设置第一腔体(212)和第二腔体(213),且所述第一腔体(212)和所述第二腔体(213)之间共用一连接壁(214);在所述第二腔体(213)内设置有隔断壁(215),将所述第二腔体(213)划分第一子腔体(216)和第二子腔体(217)。

9、在本实用新型的一实施例中,在所述第一腔体(212)上设置有进气口(2121),位于所述第一腔体(212)段的连接壁(214)上,设置有多个第一连通口(2161),以及所述第一腔体(212)上还设置有进流口(2162);位于所述第二腔体(213)段的连接壁(214)上,设置有多个第二连通口(2171),以及所述第二腔体(213)上,还设置有出流口(2172);所述进流口(2162)与所述主管路流量计(130)的出口管段连接,出流口(2172)与所述循环水箱(110)的进口连接。

10、在本实用新型的一实施例中,所述压力控制阀(210)还包括膜片(218),所述膜片(218)位于所述第一腔体(212)内;所述进气口(2121)与气源管接,所述气源的气源压力(px)与所述前置稳压回路(i)的回路压力(p0)分别作用于所述膜片(218)的两侧面,且所述气源压力(px)与所述回路压力(p0)处于压力平衡状态。

11、在本实用新型的一实施例中,每条所述测试支路(300)均包括与所述主管路流量计(130)的出口管接的支路调节阀(310),以及与所述支路调节阀(310)的出口管接的支路流量计(320);所述支路流量计(320)的出口与所述循环水箱(110)的进口管接。

12、在本实用新型的一实施例中,被测件(500)位于支路流量计(320)的出口段与所述循环水箱(110)的进口之间。

13、在本实用新型的一实施例中,所述多回路流量控制系统还包括控制器(400),所述控制器(400)内包括多个支路pid控制模块(410)、旁通支路控制模块(420)和主管路控制模块(430);

14、多个所述支路pid控制模块(410)分别与多条所述测试支路(300)上的支路调节阀(310)以及支路流量计(320)通信连接,调整各支路上支路调节阀(310)的阀门开度;

15、所述旁通支路控制模块(420)与所述压力控制阀(210)通信连接,调整所述压力控制阀(210)的调节比宽;

16、所述主管路控制模块(430)与所述循环水泵(120)和所述主管路流量计(130)通信连接,调整所述循环水泵(120)的转速。

17、与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过旁通稳压支路进行总路压力控制,通过各测试支路的支路调节阀调节以及支路流量计反馈进行各支路的流量控制。通过对主管路压力的稳定一方面减少各测试回路在调节过程中对系统的影响,避免流量控制上的耦合,一方面通过稳定总管压力,进而稳定测试支路的支路调节阀进口压力,提高测试支路流量调节精度。每个测试支路有独立的支路调节阀以及流量计进行pid闭环控制,可以实现单通道流量精确控制。

技术特征:

1.一种多回路流量控制系统,其特征在于,包括主管路(100)、旁通稳压支路(200)和多条测试支路(300);所述旁通稳压支路(200)和多条所述测试支路(300)均与所述主管路(100)并联,且所述旁通稳压支路(200)位于所述主管路(100)与所述多条测试支路(300)之间,所述旁通稳压支路(200)和所述主管路(100)形成前置稳压回路(i)。

2.根据权利要求1所述的多回路流量控制系统,其特征在于,所述主管路(100)包括循环水箱(110),以及与所述循环水箱(110)的出口依次连接的循环水泵(120)和主管路流量计(130)。

3.根据权利要求2所述的多回路流量控制系统,其特征在于,所述主管路流量计(130)的出口管段分叉,一路与旁通稳压支路(200)管接,另一路与多条所述测试支路(300)管接;所述主管路(100)还包括压力测试装置(140),所述压力测试装置(140)位于所述主管路流量计(130)的出口管段分叉前的管段上。

4.根据权利要求3所述的多回路流量控制系统,其特征在于,所述旁通稳压支路(200)上设置有压力控制阀(210),所述压力控制阀(210)布置位于所述主管路流量计(130)的出口段。

5.根据权利要求4所述的多回路流量控制系统,其特征在于,所述压力控制阀(210)包括壳体(211),所述壳体(211)内设置第一腔体(212)和第二腔体(213),且所述第一腔体(212)和所述第二腔体(213)之间共用一连接壁(214);在所述第二腔体(213)内设置有隔断壁(215),将所述第二腔体(213)划分第一子腔体(216)和第二子腔体(217)。

6.根据权利要求5所述的多回路流量控制系统,其特征在于,在所述第一腔体(212)上设置有进气口(2121),位于所述第一腔体(212)段的连接壁(214)上,设置有多个第一连通口(2161),以及所述第一腔体(212)上还设置有进流口(2162);位于所述第二腔体(213)段的连接壁(214)上,设置有多个第二连通口(2171),以及所述第二腔体(213)上,还设置有出流口(2172);所述进流口(2162)与所述主管路流量计(130)的出口管段连接,出流口(2172)与所述循环水箱(110)的进口连接。

7.根据权利要求6所述的多回路流量控制系统,其特征在于,所述压力控制阀(210)还包括膜片(218),所述膜片(218)位于所述第一腔体(212)内;所述进气口(2121)与气源管接,所述气源的气源压力(px)与所述前置稳压回路(i)的回路压力(p0)分别作用于所述膜片(218)的两侧面,且所述气源压力(px)与所述回路压力(p0)处于压力平衡状态。

8.根据权利要求7所述的多回路流量控制系统,其特征在于,每条所述测试支路(300)均包括与所述主管路流量计(130)的出口管接的支路调节阀(310),以及与所述支路调节阀(310)的出口管接的支路流量计(320);所述支路流量计(320)的出口与所述循环水箱(110)的进口管接。

9.根据权利要求8所述的多回路流量控制系统,其特征在于,被测件(500)位于支路流量计(320)的出口段与所述循环水箱(110)的进口之间。

10.根据权利要求9所述的多回路流量控制系统,其特征在于,所述多回路流量控制系统还包括控制器(400),所述控制器(400)内包括多个支路pid控制模块(410)、旁通支路控制模块(420)和主管路控制模块(430);

技术总结

本技术公开了一种多回路流量控制系统,系统包括主管路、旁通稳压支路和多条测试支路;所述旁通稳压支路和多条所述测试支路均与所述主管路并联,且所述旁通稳压支路位于所述主管路与所述多条测试支路之间。通过本技术公开的多回路流量控制系统,能够提高系统的稳定性。

技术研发人员:阚宏伟,杨颂,叶修斌,江义时,李晓冬,吴恒,刘智翔

受保护的技术使用者:科威尔技术股份有限公司

技术研发日:20230828

技术公布日:2024/3/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!