一种芦苇资源量评估方法与流程

1.本发明涉及芦苇种植技术领域,具体涉及一种芦苇资源量评估方法。

背景技术:

2.芦苇杆中纤维素含量较高,可以用来造纸和人造纤维,同时也可用于药用,主治,热病烦渴,胃热呕吐,噎膈,反胃,肺痿,肺痈,表热证,解河豚鱼毒。不同的应用需求对芦苇根、茎、叶等器官的性状要求不同。如造纸要求由芦苇的总生物量最大;苇席要求芦苇茎的产量最大、直径大小要符合一定的标准;苇画要求芦苇叶的产量最大、质量达标等等。

3.近年来,由于经济社会高速发展,水环境水生态压力较大,芦苇收割和资源化利用是重要的治理手段。需要开展对芦苇生长的资源量进行评估。

技术实现要素:

4.针对现有技术中的上述不足,本发明提供了一种快速高效评估芦苇生长质量的芦苇资源量评估方法。

5.为了达到上述发明目的,本发明所采用的技术方案为:

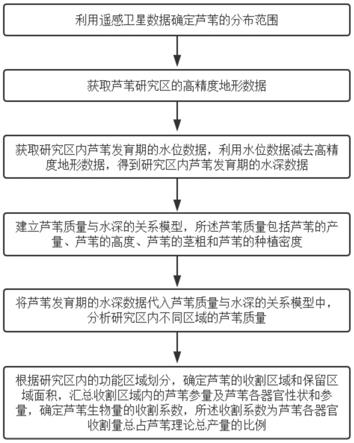

6.提供一种芦苇资源量评估方法,其包括以下步骤:

7.s1:利用遥感卫星数据确定芦苇的分布范围;

8.s2:获取芦苇研究区的高精度地形数据;

9.s3:获取研究区内芦苇发育期的水位数据,利用水位数据减去高精度地形数据,得到研究区内芦苇发育期的水深数据;

10.s4:建立芦苇质量与水深的关系模型,芦苇质量包括芦苇的产量、芦苇的高度、芦苇的茎粗和芦苇的种植密度;

11.s5:将芦苇发育期的水深数据代入芦苇质量与水深的关系模型中,分析研究区内不同区域的芦苇质量;

12.s6:根据研究区内的功能区域划分,确定芦苇的收割区域和保留区域面积,汇总收割区域内的芦苇参量及芦苇各器官性状和参量,确定芦苇生物量的收割系数,收割系数为芦苇各器官收割量总占芦苇理论总产量的比例。

13.进一步地,步骤s4中水深与芦苇高度的关系模型为:

14.y=

‑

a

×

h+b;

15.水深与芦苇的茎粗的关系模型为:

16.d=

‑

c

×

h+d;

17.水深与芦苇种植密度的关系模型为:

18.q=e

×

h+f;

19.水深与芦苇产量的关系模型为:

20.g=

‑

i

×

h3+j

×

h2‑

k

×

h+l;

21.其中,y、d、q和g分别为芦苇高度、芦苇的茎粗、芦苇种植密度和芦苇产量;a、b、c、

d、e、f、i、j、k均为大于0的常数,h为水深。

22.进一步地,步骤s5包括:

23.s51:利用研究区中芦苇发育期的水深数据中逐日或逐旬的水深数据,结合深与芦苇高度的关系模型、水深与芦苇的茎粗的关系模型、水深与芦苇种植密度的关系模型和水深与芦苇产量的关系模型,得到不同区域中的芦苇高度、芦苇的茎粗、芦苇种植密度和芦苇产量。

24.进一步地,步骤s6包括:

25.s61:根据研究区内的功能区划分,确定各功能区的收割范围、收割量和生物量的收割系数;

26.s62:计算研究区内芦苇的资源量,包括芦苇的保留面积,收割面积、芦苇收割总量,芦苇各器官收割的分量。

27.进一步地,步骤s61包括:

28.s611:对研究区内旅游功能区采用分片轮流收割,缓冲区域和其他区域全部收割;具体为:

29.研究区内的旅游功能区采取50%面积的收割,且两年收割一次;收割量为芦苇地面以上高度减去10cm的留茬,收割范围的面积为a1,则:

30.n1=s

1_收割量

/s

1_总产量

31.s

1_收割量

=s

1_茎

+s

1_叶鞘

+s

1_叶面

32.其中,n1为旅游功能区的生物量收割系数,s

1_收割量

为旅游功能区内芦苇各器官的总收割量,s

1_总产量

为旅游功能区内芦苇理论上的总产量,s

1茎

、s

1叶鞘

和s

1叶面

分别为旅游功能区内的茎、叶鞘和叶面的收割量;

33.s612:对研究区内道路或航道周围100m范围内的芦苇秋季收割,收割量为地上部分的90%;其他需要收割的区域的收割方式为:芦苇地面以上高度或水面上或冰面上10cm留茬,道路或航道周围的收割面积为a2;则

34.n2=s

2_收割量

/s

2_总产量

35.s

2_收割量

=s

2_茎

+s

2_叶鞘

+s

2_叶面

36.其中,n2为道路或航道周围100m范围内秋季或冬季收割芦苇的生物量收割系数,s

2_收割量

为不同季节收割芦苇不同器官的总收割量,s

2茎

、s

2叶鞘

和s

2叶面

分别为道路或航道周围100m范围内的茎、叶鞘和叶面的收割量;

37.‑‑‑‑

s613:对研究区内居民地周边50m范围内采用轮流收割,居民地周边50m范围内芦苇收割范围的面积a3为;则:

38.n3=s

3_收割量

/s

3_总产量

39.s

3_收割量

=s

3_茎

+s

3_叶鞘

+s

3_叶面

40.其中,n3为居民地周边50m范围内的生物量收割系数,s

3_收割量

的居民地周边50m范围内的总收割量,s

3_茎

、s

3_叶鞘

和s

3_叶面

分别为居民地周边50m范围内的茎、叶鞘和叶面的收割量;

41.s614:结合步骤s611

‑

s613,计算出研究区域内芦苇收割的总面积a:

42.a=a1+a2+a3‑

a

43.其中,a为a1、a2和a3对应的收割范围之间重复计算的面积。

44.进一步地,步骤s62包括:

45.s621:计算保留区域的面积:

46.b=d

‑

a

47.其中,b为保留区域的面积,d为研究区域的芦苇总面积;

48.s622:计算芦苇收割区域的芦苇总收割量:

49.s

收割量

=s

1_收割量

+s

2_收割量

+s

3_收割量

‑

ε

50.其中,ε为各收割量中重复计算的收割量;

51.s623:计算研究区域内各芦苇器官的总收割量:

[0052][0053][0054][0055]

其中,s

茎

、s

叶鞘

和s

叶面

分别为研究区内芦苇的茎、叶鞘和叶面的总收割量,s

i_茎

、s

i_叶鞘

和s

i_叶面

分别为第i个要素确定的芦苇收割范围内茎、叶鞘和叶面的对应收割量,i为旅游功能区、道路或航道、生态红线范围或居民地周边,ε

茎

、ε

叶鞘

和ε

叶面

分别为芦苇收割范围内茎、叶鞘和叶面收割量重复计算量。

[0056]

进一步地,步骤s621具体包括:

[0057]

s6211:对芦苇分布范围d、复合功能区的范围e1和生态服务功能区的范围e2取交集,得到在复合功能区、生态服务功能区的芦苇范围e1、e2,生态功能区范围为e3;

[0058]

s6212:利用遥感影像分别得到航道和居民地的分布范围,对航道范围做100m的缓冲区,得到航道缓冲区范围f;对居民地范围做50m的缓冲区,得到居民地缓冲区范围g;

[0059]

s6213:对芦苇分布范围d和航道缓冲区范围f取交集,得到航道缓冲区的芦苇范围f;

[0060]

对芦苇分布范围d和居民地缓冲区范围g取交集,得到居民地缓冲区的芦苇范围g;

[0061]

s6214:将复合功能区、生态服务功能区的芦苇范围e1、e2做合并处理,并依次去除航道缓冲区的芦苇范围f、居民地缓冲区的芦苇范围g,去除生态功能区范围e3,得到由功能区确定的芦苇收割范围a1;

[0062]

s6215:将航道缓冲区芦苇范围f对居民地缓冲区芦苇范围g做擦除处理,并擦除生态功能区范围e3,得到由航道缓冲区确定的芦苇收割范围a2;

[0063]

s6216:根据居民地缓冲区的芦苇范围g去除生态功能区范围e3,并保留余下范围的1/2,得到由居民地缓冲区确定的芦苇收割范围a3;

[0064]

s6217:结合步骤s6214

‑

s6216,得到研究区内芦苇总的收割范围a:

[0065]

a=a1+a2+a3[0066]

s6218:计算芦苇保留区域面积b:

[0067]

b=d

‑

a

[0068]

其中,d为研究区域的芦苇总面积。

[0069]

本发明的有益效果为:本发明能快速、高效地评估芦苇生长情况、生长面积和产量等,为芦苇生产管理提供支撑,工作人员根据评估的情况,为芦苇的收割和养殖制定精准的决策。由于芦苇不同的器官具有不同的生产用途,本发明将芦苇各个器官的产量进行统计,

提供了详细的芦苇生长质量情况,确保在养殖的过程中,芦苇能根据市场需要达到最大的产量。

附图说明

[0070]

图1为芦苇资源量评估方法的流程图。

[0071]

图2为白洋淀年平均水位与芦苇面积关系图。

[0072]

图3为白洋淀年平均水位与芦苇产量关系图。

[0073]

图4为白洋淀芦苇样地位置图。

[0074]

图5为芦苇的水深与株高的关系图。

[0075]

图6为芦苇的水深与茎粗的关系图。

[0076]

图7为芦苇的水深与密度的关系图。

[0077]

图8为芦苇的水深与产量的关系图。

[0078]

图9为水面面积与水位的关系图。

[0079]

图10为芦苇水位

‑

芦苇面积的关系图(基于水位

‑

面积与芦苇适宜生长水深计算)。

[0080]

图11为白洋淀水位

‑

芦苇产量关系图。

[0081]

图12为白洋淀水位对应不同芦苇深度的产量图。

[0082]

图13为白洋淀水位6.5m不同株高和株茎对应的芦苇面积和产量图。

[0083]

图14为白洋淀水位7.0m不同株高和株茎对应的芦苇面积和产量图。

具体实施方式

[0084]

下面对本发明的具体实施方式进行描述,以便于本技术领域的技术人员理解本发明,但应该清楚,本发明不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本发明的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本发明构思的发明创造均在保护之列。

[0085]

如图1所示,本方案的芦苇资源量评估方法,其包括以下步骤:

[0086]

s1:利用遥感卫星数据确定芦苇的分布范围;

[0087]

s2:获取芦苇研究区的高精度地形数据;

[0088]

s3:获取研究区内芦苇发育期的水位数据,利用水位数据减去高精度地形数据,得到研究区内芦苇发育期的水深数据;

[0089]

s4:建立芦苇质量与水深的关系模型,芦苇质量包括芦苇的产量、芦苇的高度、芦苇的茎粗和芦苇的种植密度;水深与芦苇高度的关系模型为:

[0090]

y=

‑

a

×

h+b;

[0091]

水深与芦苇的茎粗的关系模型为:

[0092]

d=

‑

c

×

h+d;

[0093]

水深与芦苇种植密度的关系模型为:

[0094]

q=e

×

h+f;

[0095]

水深与芦苇产量的关系模型为:

[0096]

g=

‑

i

×

h3+j

×

h2‑

k

×

h+l;

[0097]

其中,y、d、q和g分别为芦苇高度、芦苇的茎粗、芦苇种植密度和芦苇产量;a、b、c、

d、e、f、i、j、k均为大于0的常数,h为水深。

[0098]

s5:将芦苇发育期的水深数据代入芦苇质量与水深的关系模型中,分析研究区内不同区域的芦苇质量;包括:

[0099]

s51:利用研究区中芦苇发育期的水深数据中逐日或逐旬的水深数据,结合深与芦苇高度的关系模型、水深与芦苇的茎粗的关系模型、水深与芦苇种植密度的关系模型和水深与芦苇产量的关系模型,得到不同区域中的芦苇高度、芦苇的茎粗、芦苇种植密度和芦苇产量。

[0100]

s6:根据研究区内的功能区域划分,确定芦苇的收割区域和保留区域面积,汇总收割区域内的芦苇参量及芦苇各器官性状和参量,确定芦苇生物量的收割系数,收割系数为芦苇各器官收割量总占芦苇理论总产量的比例。具体包括:

[0101]

s61:根据研究区内的功能区划分,确定各功能区的收割范围、收割量和生物量的收割系数;包括:

[0102]

s611:对研究区内旅游功能区采用分片轮流收割,缓冲区域和其他区域全部收割;具体为:

[0103]

研究区内的旅游功能区采取50%面积的收割,且两年收割一次;收割量为芦苇地面以上高度减去10cm的留茬,收割范围的面积为a1,则:

[0104]

n1=s

1_收割量

/s

1_总产量

[0105]

s

1_收割量

=s

1_茎

+s

1_叶鞘

+s

1_叶面

[0106]

其中,n1为旅游功能区的生物量收割系数,s

1_收割量

为旅游功能区内芦苇各器官的总收割量,s

1_总产量

为旅游功能区内芦苇理论上的总产量,s

1茎

、s

1叶鞘

和s

1叶面

分别为旅游功能区内的茎、叶鞘和叶面的收割量;

[0107]

s612:对研究区内道路或航道周围100m范围内的芦苇秋季收割,收割量为地上部分的90%;其他需要收割的区域的收割方式为:芦苇地面以上高度或水面上或冰面上10cm留茬,道路或航道周围的收割面积为a2;则

[0108]

n2=s

2_收割量

/s

2_总产量

[0109]

s

2_收割量

=s

2_茎

+s

2_叶鞘

+s

2_叶面

[0110]

其中,n2为道路或航道周围100m范围内秋季或冬季收割芦苇的生物量收割系数,s

2_收割量

为不同季节收割芦苇不同器官的总收割量,s

2茎

、s

2叶鞘

和s

2叶面

分别为道路或航道周围100m范围内的茎、叶鞘和叶面的收割量;

[0111]

‑‑‑‑

s613:对研究区内居民地周边50m范围内采用轮流收割,居民地周边50m范围内芦苇收割范围的面积a3为;则:

[0112]

n3=s

3_收割量

/s

3_总产量

[0113]

s

3_收割量

=s

3_茎

+s

3_叶鞘

+s

3_叶面

[0114]

其中,n3为居民地周边50m范围内的生物量收割系数,s

3_收割量

的居民地周边50m范围内的总收割量,s

3_茎

、s

3_叶鞘

和s

3_叶面

分别为居民地周边50m范围内的茎、叶鞘和叶面的收割量;

[0115]

s614:结合步骤s611

‑

s613,计算出研究区域内芦苇收割的总面积a:

[0116]

a=a1+a2+a3‑

a

[0117]

其中,a为a1、a2和a3对应的收割范围之间重复计算的面积。

[0118]

s62:计算研究区内芦苇的资源量,包括芦苇的保留面积,收割面积、芦苇收割总

量,芦苇各器官收割的分量。包括:

[0119]

s621:计算保留区域的面积:

[0120]

b=c

‑

a

[0121]

其中,b为保留区域的面积,c为研究区域的总面积;具体包括

[0122]

s6211:对芦苇分布范围d、复合功能区的范围e1和生态服务功能区的范围e2取交集,得到在复合功能区、生态服务功能区的芦苇范围e1、e2,生态功能区范围为e3;

[0123]

s6212:利用遥感影像分别得到航道和居民地的分布范围,对航道范围做100m的缓冲区,得到航道缓冲区范围f;对居民地范围做50m的缓冲区,得到居民地缓冲区范围g;

[0124]

s6213:对芦苇分布范围d和航道缓冲区范围f取交集,得到航道缓冲区的芦苇范围f;

[0125]

对芦苇分布范围d和居民地缓冲区范围g取交集,得到居民地缓冲区的芦苇范围g;

[0126]

s6214:将复合功能区、生态服务功能区的芦苇范围e1、e2做合并处理,并依次去除航道缓冲区的芦苇范围f、居民地缓冲区的芦苇范围g,去除生态功能区范围e3,得到由功能区确定的芦苇收割范围a1;

[0127]

s6215:将航道缓冲区芦苇范围f对居民地缓冲区芦苇范围g做擦除处理,并擦除生态功能区范围e3,得到由航道缓冲区确定的芦苇收割范围a2;

[0128]

s6216:根据居民地缓冲区的芦苇范围g去除生态功能区范围e3,并保留余下范围的1/2,得到由居民地缓冲区确定的芦苇收割范围a3;

[0129]

s6217:结合步骤s6214

‑

s6216,得到研究区内芦苇总的收割范围a:

[0130]

a=a1+a2+a3[0131]

s6218:计算芦苇保留区域面积b:

[0132]

b=d

‑

a

[0133]

其中,d为研究区域的芦苇总面积。

[0134]

s622:计算芦苇收割区域的芦苇总收割量:

[0135]

s

收割量

=s

1_收割量

+s

2_收割量

+s

3_收割量

+s

4_收割量

‑

ε

[0136]

其中,ε为各收割量中重复计算的收割量;

[0137]

s623:计算研究区域内各芦苇器官的总收割量:

[0138][0139][0140][0141]

其中,s

茎

、s

叶鞘

和s

叶面

分别为研究区内芦苇的茎、叶鞘和叶面的总收割量,s

i_茎

、s

i_叶鞘

和s

i_叶面

分别为第i个要素确定的芦苇收割范围内茎、叶鞘和叶面的对应收割量,i为旅游功能区、道路或航道、生态红线范围或居民地周边,ε

茎

、ε

叶鞘

和ε

叶面

分别为芦苇收割范围内茎、叶鞘和叶面收割量重复计算量。

[0142]

下面以白洋淀芦苇的生长情况为例进行分析,具体分析水深与芦苇生长质量的关系。

[0143]

如图2所示,近几十年来,白洋淀的地表水位随年份和季节波动较大,当淀区水位

低于6.5m(大沽)时称为半干淀,当水位低于5.5m时称为干淀,淀区年平均水位和芦苇面积,如表1所示。

[0144]

表1白洋淀年平均水位和芦苇面积表

[0145]

年份年平均水位(m)芦苇面积(km2)19788.26161.3419807.87149.2419845.5090.5019908.35148.8319918.61116.0819968.61125.0619987.81177.3020006.71175.3420036.00152.6020106.41158.2220138.70116.9220177.22178.47

[0146]

根据淀区年平均水位和芦苇面积,进行拟合,如图2所示。

[0147]

根据图2,可以得知1978~2017年的水位与芦苇面积显著性相关,其相关系数r2=0.8936,且呈二次函数相关,相关函数表达为:

[0148]

f=

‑

28.895z2+416.35z

‑

1318.7

[0149]

由上式可知:

[0150][0151]

令时,即z=7.20时,f=181.10。即临界水位在7.20m时,芦苇分布面积达到最大值181.10km2。当淀区水位低于临界水位时,芦苇无法获得充足的水分,导致芦苇面积减少;而当淀区水位高于临界水位时,苇地遭到洪水淹没,由苇田转变为白洋淀水域面积。

[0152]

下面对白洋淀芦苇产量进行分析分析:

[0153]

第一是简单的面积~芦苇产量关系,如下表2所示:

[0154]

表2白洋淀年平均水位和芦苇产量表

[0155]

年份1978198019841990199119961998年平均水位(m)8.267.875.508.358.618.617.81芦苇产量(万吨)3.284.764.862.082.222.553.69

[0156]

根据淀区年平均水位和芦苇产量,进行拟合,如图3所示。可以得知1978~1998年的水位与芦苇产量相关,其相关系数r2=0.7992,且呈二次函数相关,相关函数表达为:

[0157]

p=

‑

0.6819z2+8.7594z

‑

22.68

[0158]

可知:

[0159]

[0160]

令时,即z=6.42时,p=5.45。即水位在6.42m时,芦苇产量达到最大值5.45万吨。根据苇田面积,计算相应的淀内年平均水位;根据平均水位,从而计算芦苇的产量,如下表3所示。

[0161]

表3不同年份实际芦苇产量与计算产量对比表

[0162][0163]

从上表3可以看出,尽管1949年和1937年芦苇实际产量均小于计算产量,相对误差分别为22.10%和39.32%,这是因为上述拟定面积~水位~产量的关系是基于1978年之后的数据,在解放之初和抗战时期,人为因素造成苇田芦苇遭到不同程度的破坏,导致产量减少。然而,对于1982年的芦苇产量,其计算值与实测值基本相等,表明根据芦苇面积,借助芦苇面积~平均水位~芦苇产量关系,能较好的估算白洋淀芦苇产量。

[0164]

下面分析复杂的面积与芦苇产量的关系:

[0165]

芦苇作为典型的挺水植物,对水生环境的适应力很强。随着水深的梯度变化,芦苇的生长发育也会随之发生相关性变化。研究发现,芦苇的株高、密度、茎粗(茎的直径)、芦苇生物量与水深的梯度变化关系密切。

[0166]

考虑样地位置的水深,于2011年在远离旅游景区和养殖区的台田和沼泽内布置了12个监测采样区,其中,台田、沼泽样区个数均为6个(图4)。在每个区域内随机设置3个1m

×

1m的样方,在芦苇生长季末期,采用收割法采集样方内的芦苇地上部分。根据不同深度梯度,记录样方内芦苇株数、测定芦苇株高和茎粗,最后将芦苇齐根割下带回实验室进行生物量(干重)测定。

[0167]

水深与株高的关系:

[0168]

根据水深与株高数据,二者呈线性相关,如图5所示。

[0169]

y=

‑

80.607h+295.26

[0170]

从图5可以看出,二者相关系数r2=0.89。随着水深增加,单颗芦苇的株高减小,台地芦苇(水深为负)的株高大于沼泽芦苇(水深为正)。

[0171]

由上式可知,当h=1.63,y=163.87,即水深达到1.63m时,芦苇的生长高度为163.87cm,芦苇露出水面的高度仅为0.87cm,遭到淹没而不能生长,此时芦苇生长达到极限水深。

[0172]

水深与茎粗的关系:

[0173]

根据水深与茎粗数据,二者呈线性相关,如图6所示。

[0174]

d=

‑

0.3452h+0.8123

[0175]

从图6可以看出,二者相关系数r2=0.9012。随着水深增加,单颗芦苇的茎粗减小,台地芦苇的茎粗大于沼泽芦苇。

[0176]

由上式可知,当h=2.35,d=0。由此可以看出,水深超过2.35m时,芦苇由于茎非常细,而无法生长。

[0177]

水深与密度的关系:

[0178]

根据水深与密度数据,二者呈线性相关,如图7所示。

[0179]

q=16.102h+52.65

[0180]

从图7可以看出,二者相关系数r2=0.9365。随着水深增加,芦苇的密度增加,台地芦苇的密度小于沼泽芦苇。

[0181]

由上式可知,当h=

‑

3.27,q=0。由此可以看出,苇田高于水面3.27m时,芦苇无法获得水分而死亡。

[0182]

水深与产量的关系:

[0183]

从上面分析,可以看出台地芦苇随着水深逐渐向沼泽芦苇发展,芦苇变矮、苇茎变细,而苇株间距变短(芦苇变密),芦苇生长水深范围在

‑

3.27m~1.63m,当苇田高程超出水面高度3.27m,芦苇不能获得其生长需求水分而死亡,当芦苇根部淹没深度超过1.63m,芦苇遭到淹没死亡。研究表明,常见的白洋淀芦苇生长水深为[

‑

0.5,1],即水面以上0.5m和水面以下1m范围内。

[0184]

根据水深与芦苇生物量数据,拟合关系曲线,如图8所示。

[0185]

g=

‑

1.05h3+0.97h2‑

0.09h+0.72

[0186]

从图8可以看出,水深与芦苇生物量的相关系数r2=0.9307,曲线存在两个极值。对于地台芦苇,苇田离水面的高度0.5m时,单位苇田的生物量为最大,其值为1.14kg/m2;对于沼泽芦苇,水深为0.50m时,单位苇田的生物量为最大,其值为0.79kg/m2,水深为1.0m时,单位苇田的生物量为0.55kg/m2。

[0187]

将不同水深芦苇单产进行离散化,见下表4。

[0188]

表4水深与芦苇单产的关系表

[0189]

水深产量(kg/m2)[0.7,1.0]0.68[0.5,0.7]0.78[0.3,0.5]0.77[0.1,0.3]0.73[

‑

0.1,0.1]0.73[

‑

0.3,

‑

0.1]0.80[

‑

0.5,

‑

0.3]0.99

[0190]

不同水深芦苇产量:

[0191]

根据白洋淀水位~水面面积关系曲线,见图9。选取不同的水位,以芦苇生长的临界水深[

‑

0.5,1],计算芦苇生长的临界水深范围内相应的水面面积变化值,与2章中白洋淀水位~芦苇面积相比较,见图10所示。

[0192]

取不同水位,计算相应水位不同水深芦苇面积,结合表4,计算不同水深芦苇的总产量,见图11

‑

图12。

[0193]

情景水位芦苇产量分析:

[0194]

选取白洋淀特征水位6.5m和7.0m,进行情景水位芦苇产量分析。如表5和表6所示,

[0195]

表5不同水深的芦苇性状

[0196]

水深(m)产量(kg/m2)株高(cm)茎粗(cm)密度(株/m2)[0.7,1.0]0.68226.740.5266

[0.5,0.7]0.78246.900.6162[0.3,0.5]0.77263.020.6759[0.1,0.3]0.73279.140.7456[

‑

0.1,0.1]0.73295.260.8153[

‑

0.3,

‑

0.1]0.80311.380.8849[

‑

0.5,

‑

0.3]0.99327.500.9546

[0197]

表6情景水位的产量和面积

[0198][0199]

不同芦苇性状的产量分布:

[0200]

如图13为:白洋淀水位6.5m不同株高和株茎对应的芦苇面积和产量,图14为:白洋淀水位7.0m不同株高和株茎对应的芦苇面积和产量。

[0201]

芦苇分为茎、叶和叶鞘,一株芦苇的总重量为茎重量、叶鞘重量和叶重量。根据李博等人1的研究成果,茎、叶鞘和叶面占芦苇总量分别为34%、36%和30%,如下表7和表8所示。

[0202]

表7水位6.5m时相应的产量分布

[0203][0204]

表8水位7.0m时相应的产量分布

[0205]

[0206][0207][0208]

本发明能快速、高效地评估芦苇生长情况、生长面积和产量等,为芦苇生产管理提供支撑,工作人员根据评估的情况,为芦苇的收割和养殖制定精准的决策。由于芦苇不同的器官具有不同的生产用途,本发明将芦苇各个器官的产量进行统计,提供了详细的芦苇生长质量情况,确保在养殖的过程中,芦苇能根据市场需要达到最大的产量。

[0209]

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0210]

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1