一种采煤条件下采空区自燃发火无因次判别方法及系统

1.本技术涉及采煤技术领域,特别涉及一种采煤条件下采空区自燃发火无因次判别方法及系统。

背景技术:

2.采空区煤自燃是影响矿井安全生产的重大灾害之一,由于现有采煤技术的限制,采空区存在一定的遗煤,在采煤活动进行的时候工作面漏风也无法避免。新鲜空气给遗煤提供了氧化放热所需的氧气,与此同时,采空区环境相对封闭,在蓄、放热条件一定时,就会造成采空区温度逐渐升高,最终引发采空区煤自燃。这是压力场、氧浓度场和温度场多场耦合作用的结果,影响因素众多,存在一定的预测评估难度。

3.目前,国内外学者提出了许多可靠的方法来预测评估采空区自燃火灾发火程度,包括温度观测法、数值模拟法、气体分析法等。经过多年的发展,数值模拟技术已趋于成熟,可较准确的预测采空区自燃发火情况。但这些方法都需要对采空区众多物理量进行逐一分析,且这些物理量又相互关联,解算起来需要花费大量的时间。

4.因此,需要提供一种针对上述现有技术不足的改进技术方案。

技术实现要素:

5.本技术的目的在于提供一种采煤条件下采空区自燃发火无因次判别方法及系统,以解决或缓解上述现有技术中存在的问题。

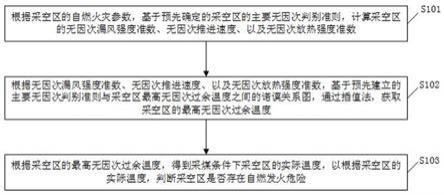

6.为了实现上述目的,本技术提供如下技术方案:本技术提供了一种采煤条件下采空区自燃发火无因次判别方法,包括:步骤s101、根据采空区的自燃火灾参数,基于预先确定的采空区的主要无因次判别准则,计算采空区的无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数;其中,主要无因次判别准则包括:无因次漏风强度准则、无因次推进速度准则、以及无因次放热强度准则;步骤s102、根据无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数,基于预先建立的主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图,通过插值法,获取采空区的最高无因次过余温度;步骤s103、根据采空区的最高无因次过余温度,得到采煤条件下采空区的实际温度,以根据采空区的实际温度,判断采空区是否存在自燃发火危险。

7.优选的,在步骤s101中,按照公式:计算采空区的无因次漏风强度准数;其中,表示无因次漏风强度准数,表示采空区初始氧气浓度,表示渗透系数;表示标况下空气密度,表示重力加速度,;表示静压和速压之和;表示

粒径及耗氧速度综合影响系数;表示采空区冒落煤岩导热系数;按照公式:计算采空区的无因次推进速度;其中,表示无因次推进速度,表示采空区遗煤密度,表示采空区遗煤比热,表示工作面长度,表示工作面平均推进速度;按照公式:计算采空区的无因次放热强度准数;其中,表示无因次放热强度准数;表示采空区耗氧速度指数系数,表示放热强度系数;为采空区遗煤厚度影响系数,为采空区遗煤粒径影响系数,表示采空区底层原始温度。

8.优选的,在步骤s102中,根据无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数,基于预先建立的主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图,通过插值法,获取采空区的最高无因次过余温度,具体为:基于预先建立的主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图,根据无因次漏风强度准数、无因次推进速度,对无因次放热强度准数进行插值,得到采空区的最高无因次过余温度。

9.优选的,在步骤s103中,按照公式:计算采煤条件下采空区的实际温度;其中,表示采煤条件下采空区的实际温度,表示采空区最高无因次过余温度,表示采空区耗氧速度指数系数,表示采空区底层原始温度。

10.优选的,在步骤s103中,根据采煤条件下采空区的实际温度与煤的自燃临界温度,确定采空区是否存在自燃发火危险。

11.优选的,所述采煤条件下采空区自燃发火无因次判别方法还包括:步骤s201、建立采煤条件下采空区自燃发火流场、氧浓度场、温度场的多场耦合无因次数学模型;其中,温度场包括:气体温度场和固体温度场,多场耦合无因次模型包括:无因次流场模型、无因次氧浓度场模型、无因次固体温度场模型、无因次气体温度场模型;步骤s202、基于多场耦合无因次数学模型,根据预先确定的无因次参数,确定采空区发火的主要无因次判别准则;步骤s203、根据采空区发火的主要无因次判别准则,对采煤条件下采空区自燃发火多场耦合无因次数学模型进行离散求解,得到采空区自燃发火的流场、氧浓度场、温度场的分布云图;步骤s204、根据采空区自燃发火的流场、氧浓度场、温度场的分布云图,和主要无因次判

别准则,生成主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度的诺谟关系图。

12.优选的,在步骤s201中,采空区自燃发火的无因次流场模型为:其中,表示采空区模型网格划分后任一控制体的面积;表示采空区模型网格划分后任一控制体的封闭曲面,为无因次坐标,;表示工作面长度;表示垂直于工作面向采空区延伸的方向;表示工作面上与方向垂直的水平方向;表示工作面上与、方向垂直的方向;为无因次压力,,表示静压和速压之和;为无因次密度,,表示标况下的空气密度,表示重力加速度,;为无因次单位向量,,表示外法线向量;为无因次标准高度,,表示以采空区底板为基准面的标高;为对流换热边界上的风压函数;分别为无因次风流速度在方向的分量,表示气体密度,表示各方向上的风流速度;为对流换热边界;为上下两行煤柱;为采空区深部边界,为采空区的顶板边界,为采空区底板边界;按照公式:计算无因次速度,式中,表示煤层的倾角;采空区自燃发火的无因次氧浓度场模型为:

其中,表示采空区模型网格划分后任一控制体的体积, 无因次风流速度,;为无因次氧气扩散准数,,表示氧气的扩散系数;为无因次氧浓度,,表示单位体积氧气的浓度;为气体流动速度;为无因次气体密度,;为无因次耗氧速度准数,,表示粒径及耗氧速度综合影响系数,为遗煤厚度影响系数,为遗煤粒径影响系数,表示耗氧速度指数系数,表示底层原始温度,表示初始氧气浓度,表示渗透系数;为氧气场的浓度函数;表示对流换热边界中从工作面吸入空气量流入采空区的部分;表示对流换热边界中空气量从采空区流出的部分;采空区自燃发火的无因次固体温度场模型为:其中,为孔隙率;为无因次对流换热准数,,表示对流换热系数,表示单位体积内固体煤岩与气体的对流换热面积;为沿工作面的固体无因次过余温度;为无因次气体过余温度,,表示气体实际温度,表示地层原始温度;为无因次放热强度准数,,表示冒落煤岩导热系数;为无因次推进速度,,表示遗煤密度,表示遗煤比热,表示工作面推进速度,表示热扩散率,;为无因次固体热流密度;分别表示采空区中热通量为零的边界;

采空区自燃发火的无因次气体温度场模型为:其中,为无因次气体扩散准数,,表示气体扩散系数,表示气体比热;为无因次换热准数,。

13.优选的,在步骤s203中,根据采空区发火的主要无因次判别准则,对采煤条件下采空区自燃发火多场耦合无因次数学模型进行离散求解,得到采空区自燃发火的流场、氧浓度场、温度场的分布云图,具体为:基于有限体积法,分别对无因次流场模型、无因次氧浓度场模型、无因次固体温度场模型和无因次气体温度场模型进行离散求解,得到无因次流场、无因次氧浓度场、无因次固体温度场、无因次气体温度场的分布云图。

14.优选的,在步骤s204中,根据采空区自燃发火的流场、氧浓度场、温度场的分布云图,和主要无因次判别准则,生成主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度的诺谟关系图,包括:通过单一变量法,根据采空区自燃发火的流场、氧浓度场、温度场的分布云图,分别确定无因次漏风强度准则、无因次推进速度准则、以及无因次放热强度准则对应的采空区自燃发火的最高无因次过余温度;根据无因次漏风强度准则、无因次推进速度准则、以及无因次放热强度准则对应的采空区自燃发火的最高无因次过余温度,分别以无因次漏风强度、无因次推进速度的导数、以及无因次放热强度的对数为坐标变量,分别生成主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度的诺谟关系图。

15.本技术实施例还提供一种采煤条件下采空区自燃发火无因次判别系统,包括:第一计算单元,配置为,根据采空区的自燃火灾参数,基于预先确定的采空区的主要无因次判别准则,计算采空区的无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数;其中,主要无因次判别准则包括:无因次漏风强度准则、无因次推进速度准则、以及无因次放热强度准则;第二计算单元,配置为,根据无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数,基于预先建立的主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图,通过插值法,获取采空区的最高无因次过余温度;判断单元,配置为,根据采空区的最高无因次过余温度,得到采煤条件下采空区的实际温度,以根据采空区的实际温度,判断采空区是否存在自燃发火危险。

16.与最接近的现有技术相比,本技术实施例的技术方案具有如下有益效果:本技术提供的实施例中,首先,根据采空区的自燃火灾参数,基于预先确定的采空区的主要无因次判别准则,计算采空区的无因次漏风强度准数、无因次推进速度以及无因次放热强度准数;籍此,通过将采空区复杂多变且相互影响的物理量整合成对采空区自燃起主要作用的通用无因次判别准则,根据采空区的自燃火灾参数,对采空区进行无因次分析,使得采空区温度预测更加的间接明确。

17.然后,基于预先建立的主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图,根据因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数,通过插值法计算采空区的最高无因次过余温度;籍此,使得不需要再进行复杂仿真计算,即可通过诺谟关系图快速得到采空区温度数据,有效提高了采空区发火危险预测的效率;最后,由采空区的最高无因次过余温度,计算采煤条件下采空区的实际温度,以通过采空区的实际温度,判断采空区是否存在自燃发火危险;籍此,有效的提升了对采空区自燃发火危险的响应速度,及时了解采空区温度,防止采空区遗煤自燃。

附图说明

18.构成本技术的一部分的说明书附图用来提供对本技术的进一步理解,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。其中:图1为根据本技术的一些实施例提供的一种采煤条件下采空区自燃发火无因次判别方法的流程示意图;图2为根据本技术的一些实施例提供的一种生成诺谟关系图的流程示意图;图3为根据本技术的一些实施例提供的采空区的边界条件分布示意图;图4为根据本技术的一些实施例提供的采空区压力场的四面体单元的示意图;图5为根据本技术的一些实施例提供的采空区的内部节点p相邻的四面体单元的示意图;图6为根据本技术的一些实施例提供的不同无因次漏风强度准则下无因次过余温度分布图;图7为根据本技术的一些实施例提供的无因次漏风强度准则与无因次过余温度的关系图;图8为根据本技术的一些实施例提供的不同无因次推进速度下无因次过余温度分布图;图9为根据本技术的一些实施例提供的无因次推进速度与无因次过余温度的关系图;图10为根据本技术的一些实施例提供的不同无因次放热强度准则下无因次过余温度分布图;图11为根据本技术的一些实施例提供的无因次放热强度准则与无因次过余温度的关系图;图12为根据本技术的一些实施例提供的主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图;图13为根据本技术的一些实施例提供的一种采煤条件下采空区自燃发火无因次判别系统的结构示意图。

具体实施方式

19.下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。各个示例通过本技术的解释的方式提供而非限制本技术。实际上,本领域的技术人员将清楚,在不脱离本技术的范围或精神的情况下,可在本技术中进行修改和变型。例如,示为或描述为一个实施例的一部分的特

征可用于另一个实施例,以产生又一个实施例。因此,所期望的是,本技术包含归入所附权利要求及其等同物的范围内的此类修改和变型。

20.图1为根据本技术的一些实施例提供的一种采煤条件下采空区自燃发火无因次判别方法的流程示意图;如图1所示,该采煤条件下采空区自燃发火无因次判别方法包括:步骤s101、根据采空区的自燃火灾参数,基于预先确定的采空区的主要无因次判别准则,计算采空区的无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数;其中,主要无因次判别准则包括:无因次漏风强度准则、无因次推进速度准则、以及无因次放热强度准则;在本技术实施例中,采空区的自燃火灾参数主要包括:工作面长度、采空区深度、采空区计算高度、工作面平均推进速度、空气流入温度、空气流出温度、原始岩石温度、新鲜风流中的氧气浓度、冒落煤岩比热容、冒落煤岩密度、导热系数、粒径影响系数、煤厚影响系数、工作面通风阻力、标况下空气密度、渗透系数、指数系数、煤耗氧速度、煤放热强度。

21.在本技术实施例中,按照公式(1)计算采空区的无因次漏风强度准数,公式(1)如下:

………………

(1)其中,表示无因次漏风强度准数,表示采空区初始氧气浓度,表示渗透系数;表示标况下空气密度,表示重力加速度,;表示静压和速压之和;表示粒径及耗氧速度综合影响系数;表示采空区冒落煤岩导热系数;按照公式(2)计算采空区的无因次推进速度,公式(2)如下:

………………………………

(2)其中,表示无因次推进速度,表示采空区遗煤密度,表示采空区遗煤比热,表示工作面长度,表示工作面平均推进速度;按照公式(3)计算采空区的无因次放热强度准数,公式(3)如下:

………………………………

(3)其中,表示无因次放热强度准数;表示采空区耗氧速度指数系数,表示放热强度系数;为采空区遗煤厚度影响系数,为采空区遗煤粒径影响系数,表示采空区底层原始温度。

22.在一具体的例子中,采空区的自燃火灾参数与煤质特性如表1所示,表1如下:

将表1中的数据代入无因次准则中,由公式(1)、公式(2、公式(3)可得到该具体实施例中:在本技术实施例中,根据采空区的自燃火灾参数,基于预先确定的采空区的主要无因次判别准则,计算采空区的无因次漏风强度准数、无因次推进速度以及无因次放热强度准数;籍此,通过将采空区复杂多变且相互影响的物理量整合成对采空区自燃起主要作用的通用无因次判别准则,根据采空区的自燃火灾参数,对采空区进行无因次分析,使得采空区温度预测更加的间接明确。

23.步骤s102、根据无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数,基于预先建立的主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图,通过插值法,获取采空区的最高无因次过余温度;具体的,基于预先建立的主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图,根据无因次漏风强度准数、无因次推进速度,对无因次放热强度准数进行插值,得到采空区的最高无因次过余温度。

24.在一具体的例子中,利用插值取平均法得到采空区的最高无因次过余温度,具体步骤如下:第一步,计算、,即、的插值平均数;通过查询预先建立的无因次漏风强度准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图(如图11所示),可知,当时的无因次过余温度为0.7;

时的无因次过余温度为1.4,根据插值平均法求得:第二步,计算、,即、的插值平均数;通过查询预先建立的无因次漏风强度准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图(如图11所示),可知,当时的无因次过余温度为0.55;时的无因次过余温度为1.05,根据插值平均法求得:第三步,根据第一步和第二步得到的无因次过余温度、,在与的插值平均数:可知,采空区的最高无因次过余温度。

25.在本技术实施例中,基于预先建立的主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图,根据因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数,通过插值法计算采空区的最高无因次过余温度;籍此,使得不需要再进行复杂仿真计算,即可通过诺谟关系图快速得到采空区温度数据,有效提高了采空区发火危险预测的效率。

26.步骤s103、根据采空区的最高无因次过余温度,得到采煤条件下采空区的实际温度,以根据采空区的实际温度,判断采空区是否存在自燃发火危险。

27.具体的,按照公式(4)计算采煤条件下采空区的实际温度,公式(4)如下:

………………………………

(4)其中,表示采煤条件下采空区的实际温度,表示采空区最高无因次过余温度,表示采空区耗氧速度指数系数,表示采空区底层原始温度。

28.在一具体的例子中,根据采煤条件下采空区的实际温度与煤的自燃临界温度,确定采空区是否存在自燃发火危险。若采煤条件下采空区的实际温度大于等于煤的自燃临界温度,则采空区存在自燃发火危险,反之则没有自燃发火危险。

29.在此,煤的自燃临界温度为,若采煤条件下,推进期间的实际温度超过煤的自燃临界温度,则存在自燃发火危险,若推进期间的实际温度未超过煤的自燃临界温度,则不存在自燃发火危险。同时,还可以根据采空区的实际温度实时调整通风方案或者推进速度等工作面采煤参数,以更好地控制采空区温度,防止采空区煤自燃。

30.比如,将步骤s102的具体例子中的采空区的最高无因次过余温度代入

公式(4)可知,在该具体例子中,采空区的实际温度为:可知,,即在采煤条件下,推进期间的实际温度未超过煤的自燃临界温度,则不存在自燃发火危险。

31.在本技术实施例中,由采空区的最高无因次过余温度,计算采煤条件下采空区的实际温度,以通过采空区的实际温度,判断采空区是否存在自燃发火危险;籍此,有效的提升了对采空区自燃发火危险的响应速度,及时了解采空区温度,防止采空区遗煤自燃。

32.如图2、图3所示,该采煤条件下采空区自燃发火无因次判别方法还包括:步骤s201、建立采煤条件下采空区自燃发火流程、氧浓度场、温度场的多场耦合无因次数学模型;其中,温度场包括:气体温度场和固体温度场,多场耦合无因次模型包括:无因次流场模型、无因次氧浓度场模型、无因次固体温度场模型以及无因次气体温度场模型;在本技术实施例中,采空区自燃发火的无因次流场模型如公式(4)所示,公式(4)如下:

……………………

(4)其中,表示采空区模型网格划分后任一控制体的面积;表示采空区模型网格划分后任一控制体的封闭曲面,为无因次坐标,;表示工作面长度;表示垂直于工作面向采空区延伸的方向;表示工作面上与方向垂直的水平方向;表示工作面上与、方向垂直的方向;为无因次压力,,表示静压和速压之和;为无因次密度,,表示标况下的空气密度,表示重力加速度,;为无因次单位向量,,表示外法线向量;为无因次标准高度,,表示以采空区底板为基准面的标高;为对流换热边界上的风压函数;分别为无因次风流速度在方向的分量,表示气体密度,表示各方向上的风流速度;为对流换热边界;为上下两行煤柱;为采空区深部边界,为采空区的顶板边界,为采空区底板边界;如公式(5)所示,公式(5)如下:

………………

(5)式中,表示煤层的倾角;在本技术实施例中,采空区自燃发火的无因次氧浓度场模型如公式(6)所示,公式(6)如下:

……

(6)其中,表示采空区模型网格划分后任一控制体的体积, 无因次风流速度,;为无因次氧气扩散准数,,表示氧气的扩散系数;为无因次氧浓度,,表示单位体积氧气的浓度;为气体流动速度;为无因次气体密度,;为无因次耗氧速度准数,,表示粒径及耗氧速度综合影响系数,为遗煤厚度影响系数,为遗煤粒径影响系数,表示耗氧速度指数系数,表示底层原始温度,表示初始氧气浓度,表示渗透系数;为氧气场的浓度函数;表示对流换热边界中从工作面吸入空气量流入采空区的部分;表示对流换热边界中空气量从采空区流出的部分。

33.在本技术实施例中,采空区自燃发火的无因次固体温度场模型如公式(7)所示,公式(7)如下:

…

(7)其中,为孔隙率;为无因次对流换热准数,,表示对流换热系数,

表示单位体积内固体煤岩与气体的对流换热面积;为沿工作面的固体无因次过余温度;为无因次气体过余温度,,表示气体实际温度,表示地层原始温度;为无因次放热强度准数,,表示冒落煤岩导热系数;为无因次推进速度,,表示遗煤密度,表示遗煤比热,表示工作面推进速度,表示热扩散率,;为无因次固体热流密度;分别表示采空区中热通量为零的边界。

34.在本技术实施例中,采空区自燃发火的无因次气体温度场模型如公式(8)所示,公式(8)如下:

…………

(8)其中,为无因次气体扩散准数,,表示气体扩散系数,表示气体比热;为无因次换热准数,。

35.步骤s202、基于多场耦合无因次数学模型,根据预先确定的无因次参数,确定采空区发火的主要无因次判别准则;在本技术实施例中,由公式(4)可知,影响采空区内流场分布的主要无因次参数由无因次孔隙率分布函数、无因次密度。其中,无因次孔隙率分布函数只与采空区的骨架结构(采空区内部的固体结构)有关,在确定采空区解算区域之后,孔隙率分布基本不变。无因次密度准数属于采空区内部影响因素,其大小主要受温度变化的影响,基于以上分析,无因次流场模型中的无因次准数对自燃发火的影响较小。

36.在本技术实施例中,由公式(6)可知,影响氧浓度分布的主要无因次准数有无因次风流速度、无因次氧气扩散准数和无因次耗氧速度准数。其中,无因次风流速度与气体密度、动力粘性系数有关,均属于采空区内部影响因素。无因次氧气扩散准数主要受工作面长度影响,在确定采空区解算范围后,其骨架结构不会改变,故无因次氧扩散准数为常数。其中,无因次耗氧速度准数和无因次放热强度准数之间存在比例关系,并且对于某一个采空区来说,该比值为定值,故将无因次放热强度准数和无因次耗氧速度准数的无因次比例值设定为无因次漏风强度准则,即。

37.在本技术实施例中,由公式(7)可知,影响固体温度场的无因次准数主要有无因次

对流换热准数,无因次放热强度准数以及无因次推进速度。由于对流换热引起的热量变化远小于氧化放热,因此,在这三个主要无因次准数中起主要作用的是无因次放热强度准数和无因次推进速度。

38.在本技术实施例中,由公式(8)可知,影响气体温度场的无因次准数主要有无因次气体扩散准数、无因次风流速度、无因次对流换热准数、无因次换热准数。通过对无因次流场、无因次氧浓度场、无因次固体温度场分析可知,无因次风流速度及无因次对流换热准数对采空区发火影响不大。无因次气体扩散准数受工作面长度、气体密度和气体比热的影响,其中,工作面长度为确定值,气体密度与气体比热属于采空区内部因素,而且热容比的变化不大。无因次换热准数中的各项参数均在氧浓度场及固体温度场中的无因次准数有所反映,因此,气体温度场的变化主要是受氧浓度场和固体温度场的影响,可把影响因素归结于无因次推进速度、无因次放热强度准数和无因次漏风强度准数。

39.步骤s203、根据采空区发火的主要无因次判别准则,对采煤条件下采空区自燃发火多场耦合无因次数学模型进行离散求解,得到采空区自燃发火的流程、氧浓度场、温度场的分布云图;具体的,基于有限体积法,分别对无因次流场模型、无因次氧浓度场模型、无因次温度场模型和无因次气体温度场模型进行离散求解,得到无因次流场、无因次氧浓度场、无因次固体温度场、无因次气体温度场的分布云图。

40.在本技术实施例中,利用有限体积法离散无因次流场、无因次氧浓度场、无因次固体温度场以及无因次气体温度场,并将离散后的线性方程组写入采空区发火三维仿真系统(combuss

‑

3d)中,并输入采空区的自燃火灾参数,就可以得到三个主要无因次判别准则所预测的采空区自燃发火动态演化结果。在此,对多场耦合无因次数学模型进行离散求解,还可以借助于采空区自燃发火的三维仿真软件(比如, fluent、matlab、comsol等),对多场耦合无因次数学模型进行离散求解,得到采空区自燃发火的无因次流场、无因次氧浓度场和无因次温度场的动态无因次演化结果(即分布云图)。

41.在本技术实施例中,在对多场耦合无因次数学模型进行离散求解时,首先对采空区模型进行网格划分,每一个控制体均是一个四面体。在对无因次流场模型进行离散时,任取采空区的一个四面体单元,设该四面体单元的四个顶点坐标分别为:i(x

i

,y

i

,z

i

),j(x

j

,y

j

,z

j

),k(x

k

,y

k

,z

k

)和m(x

m

,y

m

,z

m

)。如图4所示。

42.该四面体单元的无因次压力,用四面体单元顶点的压力值来表示,故四面体单元内的无因次压力如公式(9)所示,公式(9)如下:

………………

(9)对采空区内任意四面体节点p进行分析,如图5所示,节点p由24个相邻的四面体单元构成的封闭区域包围。

43.在四面体单元区域内的任意节点都满足能力守恒,与之相关联的24个四面体单元都会对其产生影响,因此,可以将每个节点看做是相邻单元控制体对该节点的贡献之和,该节点的方程也可以因此分解成各个四面体单元方程之和,因而,无因次流场模型可离散为

公式(10),公式(10)如下:

…………

(10)其中,为煤层倾角;分别表示的法向量与轴的夹角。令:则公式(10)可简化为:如图4所述,四面体为四面体单元,与底面相平行,有:,根据三角形相似原理,得到面积比和体积比分别如公式(11)、公式(12)所示。公式(11)、公式(12)如下:

……………………

(11)

……………………

(12)对于四面体单元封闭曲面,其法线方向朝外,则的法向量指向朝下。为保持法向量指向相同,的法线向量可用向量积表示,如公式(13)所示,公式(13)如下:

…………

(13)的法向量的模为:的模为:的面积为:所以的法向量的模与的面积之间的关系如公式(14)所示,公式(14)如下:

………………………………

(14)面与面相平行,因而它们的法向量指向一致,可得:

有:进而,可得到单元对节点流场模型的贡献为:同理,可得到四面体单元对节点流场模型的贡献,并将四面体单元对节点流场模型的贡献用矩阵形式表示如下:其中,根据采空区的无因次压力,计算采空区的无因次风流速度在方向的分量,有:

在流场边界中,边界沿线的压力值可测定,因而,按照内部边界节点进行离散。边界也作为内部边界节点进行离散,在这些边界面上不存在漏风,即与边界相垂直的风速等于0。

44.基于相同的原理,即可实现对采空区无因次固体温度场模型、采空区无因次氧浓度场模型、无因次气体温度场模型进行离散求解。

45.步骤s204、根据采空区自燃发火的流场、氧浓度场、温度场的分布云图和主要无因次判别准则,生成主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度的诺谟关系图。

46.具体的,首先,通过单一变量法,根据采空区自燃发火的流场、氧浓度场、温度场的分布云图,分别确定无因次漏风强度准则、无因次推进速度准则、以及无因次放热强度准则对应的采空区自燃发火的最高无因次过余温度。

47.在本技术实施例中,通过单一变量法,对采空区无因次过余温度与三个主要无因次判别准则之间的定量关系分析,采空区自燃发火情况主要体现于温度变化,而采空区最高温度通常为固体温度,因此,选择固体无因次过余温度作为分析研究对象。

48.设定无因次工作面推进速度为4

×

103,无因次放热准则为300,无因次漏风强度准则分别为2.5、5、10、20、40情况下的自然发火情况进行了数值模拟,得到不同无因次漏风强度准则下的温度分布,如图6所示。并能得到采空区最高固体无因次过余温度与无因次漏风强度准则之间的关系曲线图如图7所示。

49.设定无因次放热准则为150,无因次漏风强度准则为2.5,无因次推进速度分别为2

×

103、4

×

103、8

×

103、16

×

103情况下的自然发火情况进行了数值模拟,得到不同无因次推进速度下的固体温度场分布,如图8所示。并能得到采空区最高固体无因次过余温度与无因次推进速度之间的关系曲线图如图9所示。

50.设定无因次推进速度为2

×

103,无因次漏风强度准则为40,无因次放热准则分别为50、100、150、200、300情况下的自然发火情况进行了数值模拟,得到不同无因次放热准则下的固体温度场分布,如图10所示。并能得到采空区最高固体无因次过余温度与无因次放热准则之间的关系曲线图如图11所示。

51.然后,根据无因次漏风强度准则、无因次推进速度准则、以及无因次放热强度准则对应的采空区自燃发火的最高无因次过余温度,分别以无因次漏风强度、无因次推进速度的导数、以及无因次放热强度的对数坐标变量,分别生成主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度的诺谟关系图。

52.在本技术实施例中,通过对一系列的主要无因次判别准则进行数值模拟,可以得到以无因次漏风强度、无因次推进速度的倒数和无因次放热强度的对数为坐标的诺模图,如图12所示。

53.在本技术实施例中,在采空区自然发火多场耦合无因次数学模型的基础上,引入过余温度,并利用相似理论对数学模型进行无因次分析,得到了起主要作用的通用无因次自燃准则。与有因次的模型相比,本模型将众多影响采空区自燃的物理因素综合考虑,使复杂多变且相互影响的物理量整合成三个对采空区自燃起主要作用的通用无因次判别准则,使得采空区温度预测更加的简洁明确。同时以本模型减少了计算量,能够更加快速的得出模拟结果。更为重要的是,由此得到的诺模图实现了快速得到采空区温度数据的改进,在减

少工作量的同时,提高了预测的效率,对及时了解采空区温度防止遗煤自燃有着重要的意义。

54.图13为根据本技术的一些实施例提供的一种采煤条件下采空区自燃发火无因次判别系统的结构示意图;如图13所示,该采煤条件下采空区自燃发火无因次判别系统包括:第一计算单元1201、第二计算单元1202和判断单元1203。

55.第一计算单元1201,配置为,根据采空区的自燃火灾参数,基于预先确定的采空区的主要无因次判别准则,计算采空区的无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数;其中,主要无因次判别准则包括:无因次漏风强度准则、无因次推进速度准则、以及无因次放热强度准则。

56.第二计算单元1202,配置为,根据无因次漏风强度准数、无因次推进速度、以及无因次放热强度准数,基于预先建立的主要无因次判别准则与采空区最高无因次过余温度之间的诺谟关系图,通过插值法,获取采空区的最高无因次过余温度。

57.判断单元1203,配置为,根据采空区的最高无因次过余温度,得到采煤条件下采空区的实际温度,以根据采空区的实际温度,判断采空区是否存在自燃发火危险。

58.本技术实施例提供的采煤条件下采空区自燃发火无因次判别系统能够实现上述任一采煤条件下采空区自燃发火无因次判别方法实施例的步骤、流程,并达到相同的有益效果,在此不再一一赘述。

59.以上所述仅为本技术的优选实施例,并不用于限制本技术,对于本领域的技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1