基于移动加速器、半有源RFID和NFC的自动配餐方法和系统与流程

基于移动加速器、半有源rfid和nfc的自动配餐方法和系统

技术领域

1.本技术涉及食品机械自动化领域,特别涉及一种手机移动加速器及半有源rfid、nfc无线感应技术的无人化自动配餐方法和系统。

背景技术:

2.互联网技术的发展使得人们越来越依赖于网络来实现生活中的各种便利。例如,网上购物、外卖点餐、远程会议等等。目前,对于远程订餐而言,取餐系统往往通过用户在客户端通过手机app点单、下单,通过网络传送至派单系统(诸如,美团、饿了么等)后,由厨师根据系统的派单信息进行人工配餐,然后再打包放置一边,等待用户自己或快递员上门领取配好的餐盒。然而这种方式对于前来领取餐包的人员将于何时到达的时间点一般多不会关注。因此,在实际过程中,经常引发取餐人员到达后配餐还未完成,或者配餐打包后很久仍未见取餐人员。如果在冬天天气寒冷的情况下,或取餐人员路上遇到障碍延迟到达取餐时,都会导致饭菜变凉;而在夏天天气炎热或路面交通拥堵的情况下,过早配餐还会存在食物变质、融化、或者食物混杂的风险。无论哪种情况,都会极大地影响订餐用户的自身体验。

3.因此,在自动配餐领域,长期以来一直存在对人性化无人配餐方法的极大需求。

技术实现要素:

4.以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览,并且既非旨在标识出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以作为稍后给出的更加详细的描述之序。

5.如上所述,为了解决现有技术中存在的问题,本技术通过对常见的远程点餐派单、接单软件系统进行简单改造,将微控制单元(microcontroller unit;mcu)开发板、wifi模块、近场通信(near field communication,简称nfc)卡、半有源射频识别(radio frequency identification,rfid)标签、高低频rfid信号读取器、机械手和传统的餐盒、自动加餐机、传送带整合。通过读取取餐人员手机加速度传感器上报的手机加速度计算得到大概率到达时间,提前10分钟由mcu控制系统下发指令到各模块完成餐盒半有源rfid标签的粘贴、机械手驱动nfc感应自动配餐、打包等操作。当取餐人员到达后通过扫描二维码由机械手根据半有源rfid标签的高频信号的空间位置,抓取餐盒推送到取餐窗口。从而能够实现在用户无感知的前提下,人性化控制门店配餐启动时间和自动完成配餐、取餐功能,达到优化缩减取餐等待时长,配餐安全卫生(无人员接触)、保证饭菜温度适宜等良好效果,从而极大地提升了用户的体验度。

6.根据一示例,描述了一种基于手机移动加速器及半有源rfid、nfc技术的自动配餐方法,该方法包括:

7.当商户收到订单信息后,基于取餐人员的预计到达时间t

g

下发配餐指令;

8.通过读取空餐盒上的半有源rfid标签上的低频rfid信号,基于该订单信息,完成

自动配餐,;

9.当该取餐人员到达后,通过读取该半有源rfid标签上的高频rfid信号来完成自动取餐。

10.根据本技术的优选实施例,基于该取餐人员的手机号码和当前位置信息来计算该预计到达时间,其中该手机号码被用于计算该取餐人员的平均移动速度。

11.根据本技术的优选实施例,该商户在距离该预计到达时间t

g

预定时间之前的时间t

d

下发该配餐指令,其中该预定时间由该商户基于该订单信息来设定。

12.根据本技术的优选实施例,该自动配餐是通过如下步骤实现的:

13.当该空餐盒到达自动加餐箱体时,底部设置的低频rfid读取器读取该低频rfid信号并上传其设备id;

14.基于该设备id和该订单信息来控制配餐机械手以实现该自动配餐。

15.根据本技术的优选实施例,该自动取餐是通过如下步骤实现的:

16.当该取餐人员到达该商户后,扫描取餐二维码并与该半有源rfid标签匹配;

17.基于该半有源rfid标签上的高频rfid信号来获取已配餐餐盒的当前位置并控制取餐机械手以实现自动取餐。

18.根据本技术的优选实施例,该配餐机械手通过nfc技术控制该自动加餐箱体以实现自动配餐。

19.根据本技术的优选实施例,该配餐机械手通过系统统一时钟序列技术控制该自动加餐箱体底部开启时长以实现该自动配餐。

20.根据本技术的优选实施例,使用半有源rfid标签机在该空餐盒上粘贴该半有源rfid标签。使用半有源rfid标签机黏贴式打标餐盒技术,与现有常见的通过内嵌nfc卡或rfid卡的餐盘方式相比,不需要改变现有的餐盒包装盒材质,快捷方便,降低了使用成本。

21.根据本技术的第二方面,提供了一种根据前述自动配餐方法的自动配餐系统,该系统包括:

22.远程点餐模块,其包括平均移动速度计算模块,用于计算该取餐人员的平均移动速度,以及预计到达时间计算模块,用于计算该预计到达时间t

g

;

23.云模块,用于计算自动配餐的启动时间、存储与自动配餐有关的信息、以及下发相关指令;

24.mcu控制模块,用于接收来自该云模块的指令以控制该自动配餐;以及

25.半有源rfid标签机,用于在该空餐盒上粘贴半有源rfid标签,其中半有源rfid标签包括低频rfid信号和高频rfid信号,其中该rfid信号用于完成自动配餐,而该高频rfid信号用于完成自动取餐。

26.根据本技术的优选实施例,该云模块为商户私有云,且其运算管理模式不同于现有的公有云集中运算管理模式。这使得各餐饮商户的配餐订单信息得到更好的保护。

27.为能达成前述及相关目的,这一个或多个方面包括在下文中充分描述并在所附权利要求中特别指出的特征。以下描述和附图详细阐述了这一个或多个方面的某些解说性特征。但是,这些特征仅仅是指示了可采用各种方面的原理的各种方式中的若干种,并且本描述旨在涵盖所有此类方面及其等效方案。

附图说明

28.为了能详细理解本技术的以上陈述的特征所用的方式,可参照各方面来对以上简要概述的内容进行更具体的描述,其中一些方面在附图中解说。然而应该注意,附图仅解说了本技术的某些典型方面,故不应被认为限定其范围,因为本描述可允许有其他等同有效的方面。

29.在附图中:

30.图1是解说现有技术中的远程订餐、配餐和取餐的流程框图;

31.图2是解说根据本技术的实施例的基于手机移动加速器及rfid、nfc技术的无人化自动配餐方法的流程框图;

32.图3是解说根据本技术的实施例的餐饮店私有云的控制系统的结构框图;

33.图4是解说根据本技术的实施例的餐饮店私有云的始终控制模块的操作示意图;

34.图5是解说根据本技术的实施例的餐盒完成半有源rfid标签自动打标的示意性框图;

35.图6是解说根据本技术的实施例的对自动加餐箱体底部和背部改造的示意性框图;

36.图7是解说根据本技术的实施例的自动配餐的流程图;以及

37.图8是解说根据本技术的实施例的取餐过程的流程图。

具体实施方式

38.以下结合附图阐述的详细描述旨在作为各种配置的描述,而无意表示可实践本文所描述的概念的仅有配置。本详细描述包括具体细节以提供对各种概念的透彻理解。然而,对于本领域技术人员将显而易见的是,没有这些具体细节也可实践这些概念。在某些实例中,以框图形式示出众所周知的组件以便避免淡化此类概念。

39.应当理解,基于本公开,其他实施例将是显而易见的,并且可以在不脱离本公开的范围的情况下做出系统、结构、过程或机械改变。

40.图1中解说了现有技术中的远程订餐、配餐和取餐的流程框图。

41.如图1中所示,目前的远程订餐系统主要步骤如下。用户端通过点餐app进行点餐、下单,远程订餐系统,即服务器端通过大数据、gps卫星定位和ai算法等选择快递员进行派单。通常来说,根据到达取餐点和用户点的最优路径距离和时长来决定接单人员。因此,对于取餐点何时应该开始配餐并没有提醒机制。同时,餐饮店大多根据派单平台的推送知晓用户的下单信息,然后由店内员工进行人工配餐,配餐完成后就放置在一边,等待取餐人员来店领取。因此,现有的远程点餐系统对于取餐人员何时到达餐饮店、需要等待的时长以及饭菜是否变凉/可能变质等用户体验感知的关注度并不高。

42.图2解说了根据本技术的实施例的基于手机移动加速器及rfid、nfc技术的无人化自动配餐方法的流程框图。

43.参考图2,本技术在现有的远程点餐派单系统的平台侧加载了用于计算取餐人员大概率到达取餐点的时间的算法模块。通过周期性(例如,每0.1s)地读取取餐人员的手机加速度传感器的移动加速度*采集周期(例如,0.1s)得到手机平均加速度并通过最优路径选择来获得取餐人员可能到达的时间,并连同订单信息一起传送到餐饮店的接单模块。

44.用于最优路径选择的算法有很多种,这在本领域中是已知的,因此在此不做赘述。

45.在餐饮店内,远程订餐系统中的接单模块在接收到原有的订单信息的同时,也接收到取餐人员可能到达时间。接单模块将订单信息和可能到达时间存入本店的私有云控制系统。私有云控制系统在取餐人员到达时间前预定时间(例如,10分钟)通过wifi网络对店内的mcu控制系统传达开始配餐指令,从而开启自动配餐流程。如本领域技术人员能够领会的,预定时间可由用户根据食物或者饮品的制作时间等来自行设置并实现预置于mcu控制系统中。。

46.mcu控制系统启动餐盒传送带,由传送带将空餐盒送至半有源rfid标签机前,完成对餐盒的rfid标签粘贴。rfid标签管理系统同步将rfid标签的id信息回传到私有云控制系统。私有云端按先进先出顺序将当前配餐的订单编码与该rfid_id进行绑定和匹配。

47.mcu控制系统继续对传送带发送前进指令,餐盒由传送带送至加餐箱底部。当餐盒进入到加餐箱底部的低频rfid信号读取器的感应半径区内时(一般为12cm左右),低频rfid读取器将餐盒rfid标签的id和读取器自有设备的id通过wifi网络上报给餐饮店的私有云控制系统。

48.在私有云端根据读取器设备的id匹配到餐盒当前所在加餐箱的背部机械手id。私有云再将机械手id与加餐箱的菜品id相关联并和当前配餐的订单菜品信息比对。当确定餐盒当前所在加餐箱内的食物正是订单内的食物时,私有云对mcu控制系统下发机械手id和机械手前探指令。mcu控制系统控制机械手完成前探机械手将nfc卡靠近加餐箱背部的nfc感应区,以开启加餐箱底部阀门。并在当前设定时间内由加餐机自动完成菜肴的定量装载。如本领域技术人员能够领会的,mcu控制系统能够通过时钟控制暂停、启动传送带重复以上步骤以完成餐盒在各加餐箱底部的自动配餐。

49.如上所述,通过在现有的远程点餐系统的派单平台侧加载用于获取取餐人员大概率可能到达餐饮店的时间的计算模块,可以实现本技术的技术方案。

50.当用户通过点餐客户端app下单后,读取取餐人员(快递员或用户本人)的手机号,并根据该手机号以例如0.1s为周期来读取该手机移动加速度传感器的加速度,然后乘以该周期,从而能够得到取餐人员的手机的平均加速度。

51.然后根据本领域已知的各种最优路径选择算法,选择取餐人员可能经过的路径以计算距离。用该距离除以手机的平均加速度,就能获得取餐人员大概率到达取餐点的时间。

52.以下结合具体实施例来详细描述本技术的方法实现的过程。

53.假设每隔0.1s来周期性地获取取餐人员的手机加速度传感器值=(x

i

,y

i

,z

i

),其中x,y和z分别代表该手机在水平、垂直、和景深3个维度的加速度值。因为本技术的方案中,取餐人员只在平地移动,因此只选择x方向的速度值。假定10秒内读取100次在x方向的手机加速度。则假设手机在该水平方向的平均移动速度为:n。

54.取餐人员的手机在x方向的平均移动速度xp=∑(手机加速度传感器x方向值xi*0.1s)/n

55.其中,i=1(n=100,200,300......)

56.平台通过读取取餐人员的手机定位信息,并结合大数据路径选择算法,从而得到取餐人员可能经过的路径及距离l,则大概率到达取餐点的时间为:t

g

=l/x

p

。

57.请注意,如果x方向的加速度在连续3次获取周期上的数值都为0,则这表明取餐人

员并未出发。其后,平台可以降低读取频率,例如,改为每1s获取一次x方向的及速度。等到x

i

值的大于0时,再恢复密集采集模式。

58.相比目前主流的通过gps卫星定位快递人员和计算可能到达门店的方法,使用手机移动加速度的方式,其精确度更高,并且降低了gps卫星定位的时移延迟和定位漂移误差。

59.相应地,在取餐点侧,即在餐饮店内也需要进行相应的改进。图3中解说了根据本技术的实施例的餐饮店私有云控制系统的结构框图。

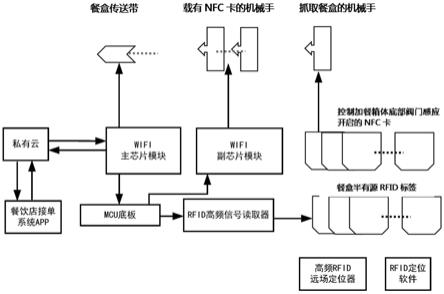

60.如图3中所示,通过改造原有的接单系统的pc,外接一个私有云和mcu控制系统。私有云完成启动时间计算、云端信息存储、查询等功能。mcu控制系统由mcu底板、wifi主芯片模块、副芯片模块、高频rfid信号读取器以及本领域熟知的各类外设装置组成。

61.其中wifi主芯片模块用于接收私有云控制系统下发的各种指令,并将上述指令传送给mcu控制系统,再由mcu控制系统将所述指令传送给wifi副芯片模块,从而实现对各种外设装置(例如,传送带、机械手等)的控制。

62.同时,为了获取较高精度的rfid高频信号生成的位置信息,店内需要放置多个高频rfid远场定位器。当rfid高频信号读取器触发某个id的半有源rfid标签时,多个rfid远场定位器将共同工作并在rfid定位软件中生成关于该id半有源rfid标签的空间位置。

63.此外,在私有云端还需要加载始终控制模块,用于下发自动配餐启动指令。图4中解说了根据本技术的实施例的餐饮店私有云的始终控制模块的操作示意图。

64.如图4中所示,当餐饮店的接单系统接收到派单平台下发的取餐人员可能到达时间t

g

后传送给私有云。私有云在云端减去预设的用于准备食物的提前时间窗口(例如,10分钟)。如本领域技术人员能够领会的,该提前时间窗口可由餐饮店根据本店的配餐时长来自主设定。进而能够为此次点餐订单生成自动配餐启动时间t

d

。此时间t

d

被存储在时钟控制模块中,时钟到点时私有云通过wifi网络对mcu控制系统的主芯片模块下发自动配餐启动指令。

65.其中,私有云云端建立餐饮订单中的每个单品id和加餐箱底部低频rfid读取器id、wifi机械手id对应的数据库。以下表格中示出了参评与rfid读取器id、wifi机械手id的对应关系。系统能够以上述对应关系为基础,根据订单的菜品名称驱动wifi机械手,进而此机械手通过前探nfc卡感应完成菜品对应加餐箱体底部阀门的开启操作,从而实现无人化自动配餐。机械手的前探距离由餐饮店通过测量实际机械手复位时和加餐箱体背部的nfc感应区的实际距离,然后自行输入到私有云,其后对mcu控制系统下发机械手前探指令。

[0066][0067]

菜品与加餐箱体底部低频rfid读取器id及机械手id对应表

[0068]

餐饮店内放置有半有源rfid标签自动打标机。rfid标签管理系统开放rfid标签id读取api接口,并对接私有云。当自动配餐开始时,mcu控制系统通过wifi副芯片模块对传送带发送启动指令,由传送带将空餐盒放置到rfid标签机前完成标签打标。每完成一个餐盒的rfid标签粘贴,该管理系统对私有云返回当前rfid标签的id,私有云根据先进先出的顺序,将当前开始配餐的订单编号与当前rfid标签id绑定并存入数据库,用于后续由取餐机械手根据rfid标签id来定位餐盒位置。图5中解说了餐盒完成半有源rfid标签自动打标的示意性框图。

[0069]

还需要对餐饮店的自动加餐箱体进行一定的改造。具体来说,需要在加餐箱体底部设置有带wifi功能的低频rfid信号读取器,以便读取半有源rfid标签在空间中的位置。底部还设置有阀门,以方便食物自动进入餐盒中。此外,在加餐箱体的背部设置有nfc感应区,以用于控制阀门的打开和食物配给。当然,如本领域技术人员所公知的,上述低频rfid信号读取器和nfc感应区的设置仅仅是适应性的,其具体位置完全能够由本领域技术人员根据食物品种以及摆放位置来自行设定,这些都完全涵盖在本技术的保护范围之内。

[0070]

以下结合图7来详细描述根据本技术的实施例的自动加餐的流程图。

[0071]

如图中所示,

[0072]

1)当mcu系统接收到私有云下发的开始配餐指令后,对传送带发送启动命令,空餐盒完成rfid标签打标,经传送带传输进入箱体底部rfid低频读取器感应区(例如,半径在12cm)内,由低频读取器读取餐盒rfid_id,并则将此rfid_id和读取器自有设备id通过wifi传回私有云;私有云通过传回的低频rfid信号读取器设备id和云端存储的加餐箱机械手id匹配,定位到餐盒当前所在的加餐箱机械手id。

[0073]

2)私有云获取到回传的餐盒rfid标签id之后,对mcu控制系统下发传送带暂停指令;私有云将当前加餐箱背部机械手id对应的菜品id和订单菜品数据集合作遍历比对。如果此机械手id对应的菜品id和订单菜品id集合中某个数据相同,则开启加餐箱底部阀门:mcu控制系统对此wifi机械手下发驱动指令,wifi机械手接到指令后,将机械手前探,根据预设的机械手到达空间位置,将机械手前端的nfc卡送至当前定位的加餐箱的nfc感应区,依据nfc感应电磁原理,阀门打开,开始对餐盒注入食物,经过加餐箱预设的加餐时间窗口值(如60s)后,机械手对mcu控制系统回传前探动作成功完成通知,mcu接收后对机械手发出复位指令,nfc卡离开箱体感应区,阀门关闭。

[0074]

3)根据mcu系统的时钟设定,每个加餐箱体前停留2分钟,然后mcu根据时钟再次启动传送带,餐盒到达下一个加餐箱体底部,重复前述步骤,完成用户订单上的全部菜品的自动配餐。

[0075]

4)完成配餐后,餐盒到达自动加盖区,由mcu控制系统对传送带发送暂停指令、对加盖区机械手发送加盖指令,完成后mcu控制系统启动传送带,将餐盒送至等待区。

[0076]

至此,自动配餐过程结束。

[0077]

以下结合图8来详细描述根据本技术的实施例的取餐流程图。

[0078]

如图中所示,

[0079]

1)取餐人员人到达餐饮店,出示取餐二维码,扫码器将解析后的订单编码传至接单系统的pc,pc机将订单编码上传私有云匹配到餐盒rfid_id,私有云通过wifi对mcu控制系统传送取餐指令和餐盒rfid_id。

[0080]

2)mcu控制系统接收到取餐指令后,对高频rfid读取器发送餐盒rfid_id,rfid定位软件获取半有源rid标签的空间位置信息,并将此空间信息传给取餐机械手,对取餐机械手下达抓取餐盒指令。

[0081]

3)取餐机械手接收到抓取餐盒指令后,根据餐盒rfid空间信息,完成餐盒抓取并送到取餐窗口,完成取餐。

[0082]

4)取餐人员领取餐盒,并在派单系统中标记餐盒已领取,进入物流送递流程。

[0083]

至此,取餐过程结束,从而结束整个订单流程。

[0084]

以下结合具体实施方式来进一步描述本技术的自动配餐过程。

[0085]

以用户a使用点餐app实施了远程点餐并下单。当用户a下单后,远程点餐系统将订单信息在派单平台上广播。当某个快递人员完成接单(或用户选择自取)后,此快递员的手机号及当前位置信息同步上传到派单平台。派单平台确认此订单已由快递员接单。其后,根据取餐人员手机号读取手机移动加速器上报的x水平方向的加速度x

i

,读取周期为0.1s。从加速度>0开始连续采集20秒,由取餐人员手机x方向的平均移动速度x

p

=∑手机加速度传感器x方向值x

i

*0.1s/n

[0086]

i=1(n=100,200,300...)

[0087]

平台通过取餐人员的手机定位信息,并结合大数据路径选择算法(这在本领域存在很多已知算法),得到取餐人员可能经过的路径及离开餐饮店的距离l,从而计算大概率到达取餐点时间

[0088]

t

g

=l

÷

x

p

。

[0089]

远程点餐平台将此时间点t

g

和取餐人员手机号码、用户订单信息一起传送至餐饮店的接单系统。

[0090]

餐饮店接单系统将接收的用户订单信息(含订单编号、菜品id)、取餐人员手机号码及大概率到达时间点t

g

上报本地私有云。私有云将t

d=

t

g

‑

10min作为此订单开始配餐时间。随后系统根据订单菜品id,查询本地数据库匹配与菜品id对应的自动加餐箱体机械手id。私有云端的系统时钟在t

d

时间到达时,通过wifi对其mcu控制系统发送开始配餐的指令。

[0091]

mcu控制系统接到pc串口的开始配餐指令后,对传送带发送启动命令,空餐盒经传送带到达半有源rfid标签机前。自动完成打标后,rfid标签管理系统将此餐盒的rfid标签id通过wifi发给私有云,私有云依据先进先出的顺序将rfid标签id和当前配餐的订单编号绑定。

[0092]

标记了rfid标签的空餐盒由传送带送至加餐箱体底部,当近场距离小于12cm时触发加餐箱体底部的低频rfid读取器读取餐盒的rfid标签id,低频rfid读取器通过自带的wifi端口将自己的设备id和餐盒rfid id传回私有云,私有云对mcu控制系统发送传送带暂停指令。

[0093]

私有云依据低频rfid读取器的设备id判断当前餐盒所在的加餐箱体中的菜品是否在订单中。如是,则将加餐箱体对应的wifi机械手id及前探移动位置信息下发到mcu控制系统。mcu控制系统对wifi机械手下发驱动指令,wifi机械手接到指令后,将机械手前端的nfc卡送至当前定位的加餐箱背部nfc感应区,打开底部阀门,依据餐食箱预设的加餐时间窗口值(诸如,60s),完成对餐盒的注入食物,机械手对mcu控制系统回传前探动作成功完成

通知,mcu接收后对机械手发出复位指令,nfc卡离开箱体背部感应区,阀门关闭。

[0094]

根据私有云的时钟设定,每个箱体前餐停留2分钟,mcu根据时钟再次启动传送带,餐盒到达下一个餐食箱体底部,重复前述步骤,完成用户订单上的全部菜品的自动配餐。完成配餐后,餐盒到达自动加盖区,由私有云向mcu控制系统发送传送带暂停指令、加盖机械手发送加盖指令,完成后私有云再次对mcu控制系统启动传送带指令,将餐盒送至等待区。

[0095]

当取餐人员到达餐饮店后,经红外扫码器扫描取餐二维码解析出订单编码,传至接单系统的pc,pc机向私有云上报订单编码。私有云在云端数据库查询到对应的餐盒rfid标签id,对mcu控制系统发送取餐指令和rfid标签id信息。mcu控制系统接收到取餐指令后,触发高频rfid读取器读取该半有源rfid标签id对应餐盒的空间信息,并将此空间信息传给取餐机械手,取餐机械手根据餐盒rfid空间信息,完成餐盒抓取并送到取餐窗口,完成取餐。

[0096]

本技术的技术方案通过改造远程点餐系统,在派单平台侧将传统的通过gps卫星定位改为获取取餐人员的手机加速器传感器的加速度,计算得到其可能到达的时间点并传至餐饮店接单模块。从而能够在取餐人员到达时间点前预定时间内(例如,10分钟),餐饮店开始下发自动配餐流程。具体通过搭载wifi模块及相关装置的mcu控制系统下发指令,以对餐盒粘贴半有源rfid标签,并与取餐二维码绑定,同时通过读取半有源rfid标签的低频信号判断餐盒到达加餐箱底部,驱动wifi机械手前探nfc卡到加餐箱nfc感应区,打开加餐箱体底部阀门,完成自动配餐。

[0097]

因此,当取餐人员到达后,其出示取餐二维码经扫码器读取后就能匹配餐盒的rfid标签id,通过高频rfid读取器读取餐盒半有源rfid标签高频信号的位置信息,将餐盒的空间信息传给机械手,机械手定位抓取餐盒再送到取餐窗口完成自动推送餐盒。

[0098]

在技术方面,改造了现有的派单平台系统和餐饮店接单系统,通过平台侧将传统的通过gps卫星定位改为读取手机移动加速度获取到达时间店模块和餐饮店内搭建私有云、mcu控制系统、nfc卡感应装置、半有源rfid标签系统、高低频rfid读取器、rfid定位器、wifi机械手和红外二维码扫码器等软、硬件,解决了现有的远程点餐系统无法预知取餐人员达到时间而过早过晚配餐,无法控制配餐时长导致取餐人员排队等候堆积等痛点。

[0099]

在操作方面,获取取餐人员的手机加速度传感器的加速度和路径选择大概率到达时间算法在平台侧进行,对下单用户和取餐人员是无明显感知的。餐饮店通过私有云对mcu控制系统和搭载了nfc感应阀门的配餐箱体机下达配餐指令,通过对餐盒粘贴半有源rfid标签并读取该半有源rfid标签的高频信号的空间位置的方式驱动机械手抓取餐盒,全程达到基本无人员参与(除了配餐箱装载食物),从而极大地保证了配餐流程的安全卫生,并且是全自动快捷的。

[0100]

并且,本技术的应用范围广,适用场景多。无论是使用远程派单系统的标准化定量型配餐的餐饮服务机构,诸如公司食堂、社区食堂、校园食堂,还是周边的快餐店、饮品店都可以接入此系统实现。并且,取餐人员可以扩展到下单用户本人。本技术可为打造数字社区、数字校区提供全套的软、硬件系统,从而丰富了数字社区的服务内涵,为当前提升数字生活体验提供了可借鉴具备参考性的技术实现模式。

[0101]

综上所述,与现有技术中存在的配餐方案相比,本技术的技术方案的主要优势有如下方面。

[0102]

第一,众所周知,在现有技术中,对于使用远程点餐平台的餐饮店而言,其无法获知领餐人员的到达时间,从而无法控制配餐时间。与现有的主流远程点餐系统相比,通过云、网、端获取取餐人员手机的移动加速度,结合大数据最优路径算法,就能够更加准确得计算取餐人员大概率到达餐饮店的时间点。从而避免了餐饮店过早或过迟开始配餐。避免了餐饮店过早过晚配餐,使得饭菜温度适宜,提升了点餐人的用户体验。

[0103]

第二,通过餐饮店的私有云云端的时钟控制对mcu控制系统下发自动配餐指令,通过nfc卡感应实现自动打开加餐箱体机阀门从而实现了无人化自动配餐。

[0104]

第三.通过对餐盒粘贴半有源rfid标签并读取rfid标签的高频信号的空间位置,就能够实现由机械手自动抓取餐盒并推送到取餐口。

[0105]

第四,与现有技术相比,本技术的方案对标准化配餐的餐饮店可实现定时、定量配餐,且全流程基本无人员参与接触,安全卫生,尤其在疫情期间降低了菜品被病毒污染可能性。

[0106]

第五,相对其他无线定位芯片材质(诸如,wifi、ble、超宽带uwb、有源rfid)而言成本比较低廉且达到了适用性。并且,半有源rfid的高频信号定位技术精准度相对于单纯无源rfid(常见的无源rfid标签低频信号只可上报近场距离)有大幅度提升。半有源rfid独有的双频信号可同时在低频段(几百khz)上报近场距离(例如,12cm),以及在高频段(2.4g)远场(20米)内精准定位(通过布置多个rfid定位器并结合定位软件,可达到厘米级的空间定位),从而不但实现了餐盒到达加餐箱体底部的准确定位(近场),及机械手准确抓取餐盒(远场)。

[0107]

并且,与常见的通过摄像头扫描逐个读取餐盒编码、解析比对后再定位餐盒的方法相比,本专利采用的半有源rfid标签可实现从一堆rfid标签餐盒中快速获取到指定标签id的餐盒位置信息,半有源rfid标签抗油污防水特性更适合餐饮厨房应用场景,更快捷有效。

[0108]

第六,对现有的点餐系统平台侧的改动很小。例如,对于现有的远程点餐系统的平台侧无需作很大改动,只需加载平均移动速度计算模块和到达时间计算模块即可,前者根据取餐人员的手机移动加速器传送的加速度来计算平均移动速度,而后者根据位置信息计算大概率到达时间。

[0109]

第七,对现有的点餐系统平台侧的改动很小。通过在加餐箱体背部安装nfc感应器和配置前端搭载nfc卡的机械手,由机械手前探nfc卡感应开启加餐阀门,实现配餐无需人工参与,安全卫生,降低交叉传染风险。另一方面,使用低频rfid近场信号区域读取和nfc卡感应技术控制加餐箱体机底部阀门开启,就能做到餐盒到达才开启且定量加菜,安全卫生,且避免了人员配餐份量主观不可控,减少投诉纠纷,并且能够提升服务质量。

[0110]

第八,对餐饮店侧的改动很小。在餐饮店只需加装一个私有云服务器,再外接一个mcu控制系统,连带底部带阀门的加餐机、传送带、rfid标签粘贴和机械手都可以整套提供,上门安装就可投入使用。因此,其适用范围也非常广泛,并能节省大量的人力成本。

[0111]

第九,与现有常见的通过内嵌nfc卡或rfid卡的餐盘方式相比,本技术采用半有源rfid标签技术,无需改变现有餐盒材质。半有源rfid标签通过自动标签机打标餐盒,快捷方便,降低了使用成本。

[0112]

提供先前描述是为了使本领域任何技术人员均能够实践本文中所述的各种方面。

对这些方面的各种改动将容易为本领域技术人员所明白,并且在本文中所定义的普适原理可被应用于其他方面。因此,权利要求并非旨在被限定于本文中所示出的各方面,而是应被授予与权利要求的语言相一致的全部范围,其中对要素的单数形式的引述并非旨在表示“有且仅有一个”(除非特别如此声明)而是“一个或多个”。除非特别另外声明,否则术语“一些”指的是一个或多个。引述一列项目中的“至少一个”的短语是指这些项目的任何组合,包括单个成员。作为示例,“a、b或c中的至少一者”旨在涵盖:至少一个a;至少一个b;至少一个c;至少一个a和至少一个b;至少一个a和至少一个c;至少一个b和至少一个c;以及至少一个a、至少一个b和至少一个c。本公开通篇描述的各种方面的要素为本领域普通技术人员当前或今后所知的所有结构上和功能上的等效方案通过引述被明确纳入于此,且旨在被权利要求所涵盖。此外,本文中所公开的任何内容都并非旨在贡献给公众,无论这样的公开是否在权利要求书中被显式地叙述。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1