一种热防护材料服役性能评价方法

1.本发明属于航天热防护材料技术领域,特别涉及一种热防护材料服役性能评价方法。

背景技术:

2.下一代高超声速任务瞄准小天体与太阳系其他行星探测,与当前探月、探火任务中飞行器热防护系统所面临的气动热环境相比,下一代高超声速飞行器热防护系统经历极高热流、高焓值、高压强的更恶劣极端环境,对轻质防热-隔热一体化热防护材料设计与性能评价方法提出了迫切需求。近年来,在载人航天、探月工程、火星探测工程牵引下,我国航天热防护材料技术发展较为迅速,但还面临较多突出问题。现有热防护材料性能评价方法基于材料宏观服役性能预测模型,难以捕获由材料工艺(纤维种类、织物编织参数、基体体系等)不同引起的等效性能与服役性能差异,制约先进热防护材料精细化设计与评价水平。

技术实现要素:

3.本说明书实施例的目的是提供一种热防护材料服役性能评价方法。

4.为解决上述技术问题,本技术实施例通过以下方式实现的:

5.本技术提供一种热防护材料服役性能评价方法,该方法包括:

6.获取热防护材料中各个增强体织物的编织参数;

7.根据编织参数,确定热防护材料的细观尺度代表性体积单元的几何模型;

8.基于细观尺度代表性体积单元的几何模型,根据编织参数及细观尺度热防护材料预设等效性能预测模型,确定热防护材料的等效性能;

9.根据等效性能,确定等效性能与纤维/基体工艺、温度的关联关系;

10.将关联关系输入预建热防护材料服役性能跨尺度预测模型,确定热防护材料的服役性能。

11.在其中一个实施例中,编织参数包括以下至少一者:编织方式、编织角、花节长度、经密、纬密、经纱细度、纬纱细度、接结纱细度、针刺密度、针刺深度和织物厚度。

12.在其中一个实施例中,细观尺度代表性体积单元的几何模型包括以下至少一者:三维整体编织复合材料单胞、多层联锁编织复合材料单胞、正交三向机织复合材料单胞、层层角联锁机织复合材料单胞、多层多向机织复合材料单胞、多轴向针织复合材料单胞、叠层针刺织物复合材料单胞以及不同编织方式过渡区复合材料单胞。

13.在其中一个实施例中,等效性能包括:导热系数、比热容、密度、纤维体积分数。

14.在其中一个实施例中,等效性能包括导热系数,根据编织参数及细观尺度热防护材料预设等效性能预测模型,确定热防护材料的等效性能,包括:

15.获取细观尺度代表性体积单元的稳态热传导模型;

16.根据稳态热传导模型,确定细观尺度代表性体积单元的不同温度分别对应的热流;

17.根据温度及热流,确定不同温度分别对应的细观尺度代表性体积单元的各向异性导热系数。

18.在其中一个实施例中,等效性能包括比热容,根据编织参数及细观尺度热防护材料预设等效性能预测模型,确定热防护材料的等效性能,包括:

19.获取纤维比热容、纤维配比、基体比热容及无机组元填料配比;

20.根据纤维比热容、纤维配比、基体比热容及无机组元填料配比,确定比热容。

21.在其中一个实施例中,等效性能包括密度,根据编织参数及细观尺度热防护材料预设等效性能预测模型,确定热防护材料的等效性能,包括:

22.获取纤维密度、纤维配比、基体密度及无机组元填料配比;

23.根据纤维密度、纤维配比、基体密度及无机组元填料配比,确定密度。

24.在其中一个实施例中,等效性能包括纤维体积分数,根据编织参数及细观尺度热防护材料预设等效性能预测模型,确定热防护材料的等效性能,包括:

25.获取细观尺度代表性体积单元的纱线截面形状及增强体编织参数;

26.根据纱线截面形状,确定填充因子;

27.根据增强体编织参数,确定纱线体积分数;

28.根据填充因子及纱线体积分数,确定纤维体积分数。

29.在其中一个实施例中,等效性能与纤维/基体工艺、温度的关联关系,包括:

30.y1=f(经密,纬密,经纱细度,纬纱细度,织物厚度,温度)

31.y2=f(经密,纬密,经纱细度,纬纱细度,织物厚度)

32.y1为连续纤维织物不同梯度区域复合材料的等效导热系数和比热容,y2为连续纤维织物不同梯度区域复合材料的密度和纤维体积分数。

33.在其中一个实施例中,预建热防护材料服役性能跨尺度预测模型中能量守恒关系为:

34.热力学能增量=热传导热量+热辐射热量-树脂热解吸热量-热解气体流动吸热量+无机组元陶瓷反应放热量+纤维与基体氧化放热量。

35.由以上本说明书实施例提供的技术方案可见,该方案通过获取的热防护材料中各个增强体织物的编织参数,确定热防护材料的细观尺度代表性体积单元的几何模型,基于细观尺度代表性体积单元的几何模型确定热防护材料的等效性能,然后建立等效性能与纤维/基体工艺、温度的关联关系,将关联关系输入预建热防护材料服役性能跨尺度预测模型中确定热防护材料的服役性能,可以实现面向极端气动热环境的整体成型热防护材料的服役性能的精准评价,可以推动新型热防护材料在先进高超声速飞行器热防护系统上的转化和应用。

附图说明

36.为了更清楚地说明本说明书实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本说明书中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

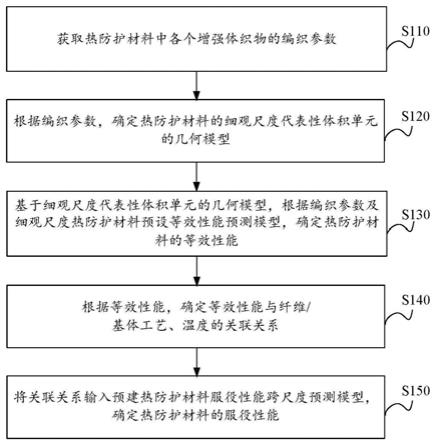

37.图1为本技术实施例提供的热防护材料服役性能评价方法的流程示意图;

38.图2为本技术实施例提供的双梯度连续纤维编织树脂基复合材料示意图;

39.图3为本技术实施例提供的连续纤维织物复合材料的各向异性导热系数预测结果示意图;

40.图4为本技术实施例提供的连续纤维织物复合材料的比热容预测结果示意图;

41.图5为本技术实施例提供的连续纤维织物复合材料服役性能精准评价结果。

具体实施方式

42.为了使本技术领域的人员更好地理解本说明书中的技术方案,下面将结合本说明书实施例中的附图,对本说明书实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本说明书一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本说明书保护的范围。

43.以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本技术实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本技术。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本技术的描述。

44.在不背离本技术的范围或精神的情况下,可对本技术说明书的具体实施方式做多种改进和变化,这对本领域技术人员而言是显而易见的。由本技术的说明书得到的其他实施方式对技术人员而言是显而易见得的。本技术说明书和实施例仅是示例性的。

45.关于本文中所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等等,均为开放性的用语,即意指包含但不限于。

46.本技术中的“份”如无特别说明,均按质量份计。

47.下面结合附图和实施例对本技术进一步详细说明。

48.参照图1,其示出了适用于本技术实施例提供的热防护材料服役性能评价方法的流程示意图。其中,热防护材料服役性能主要指:材料实时温度分布、材料内部热解气体实时流速分布与材料表面热化学烧蚀后退。

49.如图1所示,热防护材料服役性能评价方法,可以包括:

50.s110、获取热防护材料中各个增强体织物的编织参数。

51.具体的,热防护材料可以为整体成型的热防护材料。可以理解的,整体成型的热防护材料可以为轻质防热-隔热整体成型的热防护材料。

52.整体成型的热防护材料可以由多种类多方式连续纤维编织整体成型梯度增强体与树脂基体复合固化而成。

53.可选的,编织参数可以包括以下至少一者:编织方式、编织角、花节长度、经密、纬密、经纱细度、纬纱细度、接结纱细度、针刺密度、针刺深度和织物厚度。

54.s120、根据编织参数,确定热防护材料的细观尺度代表性体积单元的几何模型。

55.具体的,根据s110获取的各个增强体织物的编织参数,可以对应确定热防护材料中各个增强体织物的细观尺度代表性体积单元的几何模型。

56.可选的,细观尺度代表性体积单元的几何模型可以包括以下至少一者:三维整体编织复合材料单胞、多层联锁编织复合材料单胞、正交三向机织复合材料单胞、层层角联锁

机织复合材料单胞、多层多向机织复合材料单胞、多轴向针织复合材料单胞、叠层针刺织物复合材料单胞以及不同编织方式过渡区复合材料单胞。

57.s130、基于细观尺度代表性体积单元的几何模型,根据编织参数及细观尺度热防护材料预设等效性能预测模型,确定热防护材料的等效性能。

58.具体的,等效性能可以包括:不同梯度区域材料的导热系数、比热容、密度、纤维体积分数。

59.细观尺度热防护材料预设等效性能预测模型,可以根据编织参数及温度等计算热防护材料的等效性能。

60.不同的等效性能对应不同的细观尺度热防护材料预设等效性能预测模型。

61.可选的,等效性能包括导热系数,根据编织参数及细观尺度热防护材料预设等效性能预测模型,确定热防护材料的等效性能,包括:

62.获取细观尺度代表性体积单元的稳态热传导模型;

63.根据稳态热传导模型,确定细观尺度代表性体积单元的不同温度分别对应的热流;

64.根据温度及热流,确定不同温度分别对应的细观尺度代表性体积单元的各向异性导热系数。

65.具体的,考虑热传导与热辐射协同传热机制,建立面向细观尺度复合材料代表性体积单元的稳态热传导模型:

[0066][0067]

其中,x为坐标张量;t为温度,下标con、rad和i分别为热传导、热辐射和计算域材料属性,其中,fiber为纤维、yarn为纱线、matrix为基体,例如,i=fiber,则k

i,con

为纤维的导热系数。

[0068]

对细观尺度代表性体积单元施加不同温度边界条件后,基于式(1)可得到细观尺度代表性体积单元的温度与热流分布,进而计算不同温度下细观尺度代表性体积单元的各向异性导热系数:

[0069][0070]

其中,q为热流,l为厚度,s为垂直于x方向的面积,可以理解的,l和s均根据s120确定的细观尺度代表性体积单元的几何模型得出。

[0071]

可选的,等效性能包括比热容,根据编织参数及细观尺度热防护材料预设等效性能预测模型,确定热防护材料的等效性能,包括:

[0072]

获取纤维比热容、纤维配比、基体比热容及无机组元填料配比;

[0073]

根据纤维比热容、纤维配比、基体比热容及无机组元填料配比,确定比热容。

[0074]

具体的,热防护材料的比热容与不同种类纤维比热容、不同种类纤维配比、不同体系基体比热容、无机组元填料配比相关,表达式为:

[0075]cp

=f(χ

fiber

,c

p,fiber

,χ

inorganic

,c

p,resin

)(3)

[0076]

其中,c

p

和χ为比热容和配比,下标fiber、resin和inorganic代表纤维、树脂(基体)和无机组元填料,例如,χ

fiber

为纤维配比,c

p,fiber

为纤维比热容。

[0077]

可以理解的,不同的细观尺度代表性体积单元的几何模型涉及的材料种类可能不同,因此,热防护材料的比热容与纤维比热容、纤维配比、基体比热容及无机组元填料配比之间的公式表达可能不同。

[0078]

可选的,等效性能包括密度,根据编织参数及细观尺度热防护材料预设等效性能预测模型,确定热防护材料的等效性能,包括:

[0079]

获取纤维密度、纤维配比、基体密度及无机组元填料配比;

[0080]

根据纤维密度、纤维配比、基体密度及无机组元填料配比,确定密度。

[0081]

具体的,热防护材料的密度与不同种类纤维密度、不同种类纤维配比、不同体系基体密度、无机组元填料配比相关,表达式为:

[0082]

ρ=f(χ

fiber

,ρ

fiber

,χ

inorganic

,ρ

resin

)(4)

[0083]

其中,ρ为密度,下标fiber、resin和inorganic代表纤维、树脂(基体)和无机组元填料,例如,ρ

fiber

为纤维密度。

[0084]

可选的,等效性能包括纤维体积分数,根据编织参数及细观尺度热防护材料预设等效性能预测模型,确定热防护材料的等效性能,包括:

[0085]

获取细观尺度代表性体积单元的纱线截面形状及增强体编织参数;

[0086]

根据纱线截面形状,确定填充因子;

[0087]

根据增强体编织参数,确定纱线体积分数;

[0088]

根据填充因子及纱线体积分数,确定纤维体积分数。

[0089]

具体的,纤维体积分数与填充因子和细观尺度代表性体积大于内纱线体积分数相关,表达式为:

[0090][0091]

其中,δ为填充因子,与纱线截面形状有关;为纱线体积分数,与增强体编织参数相关。

[0092]

s140、根据等效性能,确定等效性能与纤维/基体工艺、温度的关联关系。

[0093]

具体的,纤维/基体工艺可以包括:不同种类纤维配比、编织参数、无机组元填料配比等。

[0094]

采用轻质防热-隔热整体成型热防护材料信息细观-宏观尺度传递方法,将上述得到的不同梯度区的导热系数与温度的关联关系、比热容与温度的关联关系、密度和纤维体积分数,整理为如下函数关系:

[0095]

y1=f(经密,纬密,经纱细度,纬纱细度,织物厚度,温度)

[0096]

y2=f(经密,纬密,经纱细度,纬纱细度,织物厚度)

[0097]

其中,y1为连续纤维织物不同梯度区域复合材料的等效导热系数和比热容,y2为连续纤维织物不同梯度区域复合材料的密度和纤维体积分数。

[0098]

s150、将关联关系输入预建热防护材料服役性能跨尺度预测模型,确定热防护材料的服役性能。

[0099]

具体的,预建热防护材料服役性能跨尺度预测模型,所考虑的高超声速气动热环境下材料物理化学机制包括:增强体与基体热传导与热辐射、树脂基体热解、热解气体渗流与热阻塞、无机组元填料陶瓷化以及纤维与基体氧化,在此基础上建立的热防护材料服役性能跨尺度预测模型为:

[0100][0101][0102][0103]

其中,v为速度,为体积分数,δh

p

为热解热,π为热解气体质量生成率,κ为渗透率张量,μ为热解气体粘性系数,p为热解气体压力,下标g为热解气体,下标s为纤维与基体组成的固相。

[0104]

上述预建热防护材料服役性能跨尺度预测模型的能量守恒关系为:

[0105]

热力学能增量=热传导热量+热辐射热量-树脂热解吸热量-热解气体流动吸热量+无机组元陶瓷反应放热量+纤维与基体氧化放热量。

[0106]

本技术实施例,通过获取的热防护材料中各个增强体织物的编织参数,确定热防护材料的细观尺度代表性体积单元的几何模型,基于细观尺度代表性体积单元的几何模型确定热防护材料的等效性能,然后建立等效性能与纤维/基体工艺、温度的关联关系,将关联关系输入预建热防护材料服役性能跨尺度预测模型中确定热防护材料的服役性能,可以实现面向极端气动热环境的整体成型热防护材料的服役性能的精准评价,可以推动新型热防护材料在先进高超声速飞行器热防护系统上的转化和应用。

[0107]

本技术实施例,通过纤维配比、编织参数、基体体系精细化调控,可设计不同性能的轻质-防热-隔热一体化材料。

[0108]

如图2所示,以双梯度连续纤维编织树脂基复合材料为例,增强体由较高纤维体积分数的2.5d浅交弯联织物(梯度区1)与较低纤维体积分数的2.5d浅交直联织物(梯度区2)整体编织而成,两梯度区的基体均为改性酚醛树脂。

[0109]

热防护材料服役性能评价方法具体步骤为:

[0110]

1)获取得到梯度区1和梯度区2中两种织物的编织参数,其中,2.5d浅交弯联织物的编织参数为:经密5tows/cm、纬密5tows/cm、经纱细度300tex、纬纱细度1200tex、织物厚度10mm,2.5d浅交直联织物的编织参数为:经密2.5tows/cm、纬密2.5tows/cm、经纱细度300tex、纬纱细度1200tex、织物厚度20mm。

[0111]

2)根据上述1)中梯度区1和梯度区2中两种编织参数,分别建立梯度区1和梯度区2中连续纤维织物复合材料的细观尺度代表性体积单元几何模型,梯度区1由2.5d浅交弯联织物与改性酚醛树脂组成的细观尺度代表性体积单元和梯度区2由2.5d浅交直联织物与改性酚醛树脂组成的细观尺度代表性体积单元的几何模型均为层层角联锁机织复合材料单胞;

[0112]

3)已知增强体纤维密度与改性酚醛树脂的密度(纤维密度1.80g/cm3、树脂密度0.35g/cm3)、导热系数随温度的关系以及比热容随温度的关系,采用梯度区1和梯度区2中细观尺度热防护材料预设等效性能预测模型(即上述公式(1)-(5)),可以计算得到:不同温度下梯度区1和梯度区2中连续纤维织物复合材料的各向异性导热系数(如图3所示,其中图3a为x向导热系数,图3b为y向导热系数,图3c为z向导热系数)、不同温度下梯度区1和梯度区2中连续纤维织物复合材料的比热容(如图4所示)、梯度区1和梯度区2中连续纤维织物复合材料密度分别为0.80g/cm3和0.64g/cm3、梯度区1和梯度区2中连续纤维织物复合材料纤

维体积分数分别为31%和20%。

[0113]

4)采用轻质防热-隔热整体成型热防护材料信息细观-宏观尺度传递方法,将步骤3)得到的计算结果(即,不同梯度区的导热系数与温度的关联关系、比热容与温度的关联关系、密度和纤维体积分数)整理为如下函数关系:

[0114]

y1=f(经密,纬密,经纱细度,纬纱细度,织物厚度,温度)

[0115]

y2=f(经密,纬密,经纱细度,纬纱细度,织物厚度)

[0116]

其中,y1为连续纤维织物不同梯度区域复合材料的等效导热系数和比热容,y2为连续纤维织物不同梯度区域复合材料的密度和纤维体积分数。

[0117]

5)将步骤4)中得到的y1和y2作为输入参数传递给预建热防护材料服役性能跨尺度预测模型。

[0118]

预建热防护材料服役性能跨尺度预测模型考虑双梯度增强体与改性树脂基体的热传导与热辐射、改性树脂基体热解、热解气体渗流与热阻塞、纤维与改性树脂基体氧化,该热防护材料内能量守恒关系为:

[0119]

热力学能增量=

[0120]

双梯度增强体热传导热量+改性树脂基体热传导热量

[0121]

+双梯度增强体热辐射热量-树脂热解吸热量-[0122]

热解气体流动吸热量+纤维与改性树脂基体氧化放热量

[0123]

6)在给定气动热环境(驻点热流2.5mw/m2、压强12000pa、焓值18mj/kg)下,采用预建热防护材料服役性能跨尺度预测模型,精准评价双梯度连续纤维编织树脂基复合材料(圆柱样件:直径20mm、高度30mm)服役性能,如图5所示为气动加热100s时,材料温度与内部热解气体流速分布,材料表面凹陷是由纤维与改性树脂基体的氧化造成的热化学烧蚀后退,进而可建立双梯度连续纤维编织树脂基复合材料细节工艺(经密、纬密、经/纬纱细度、织物厚度)与服役性能(温度、热化学烧蚀后退)的关联关系。

[0124]

需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个

……”

限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0125]

本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1