一种料场深度颗粒化计算方法与流程

1.本发明以激光雷达获取的扫描数据为基础,属于3d视觉识别领域,具体而言,涉及一种将煤场存煤进行细小颗粒化计算的方法。

背景技术:

2.盘煤仪对整个煤场进行体积测量。目前火力发电厂对煤场存煤的盘点主要通过盘煤仪来进行测量,盘煤仪是基于激光雷达的激光扫描技术,从不同位置不同角度对煤场进行扫描,然后对扫描点进行拟合处理,获取到煤场煤堆的表面点云数据,求取煤堆的体积。缺点:1、该技术实现了煤场中煤堆的体积计量,但是不能对同一煤堆中不同煤种或者不同批次的煤分别进行体积计量。2、该技术主要分析的数据是煤堆表面数据,对煤堆的内部结构没有进行分析。

3.数字化煤场的分区管理,该技术将一个煤场分割为数个分区进行管理,分区按照煤场的长度方向(条形料场)或者扇形(圆形料场),将一定的长度区间分给一个区。可以对任意一个分区进行体积计量、近似煤质的煤种统一堆放到同一个区。该方式将整个煤场的管理细化到煤场中的分区管理,加深了一个级别,一个分区的大小一般为50m*50m*20m左右(扇区一般为30-60度一个分区),具体视电厂的具体需求。缺点:1、这个方法仍然比较粗糙,同一个煤场分区中,虽然煤质相似,但是仍然有较大区别,而且采购价格也不尽相同,而煤比较重要的属性除了煤质,还有价格和到厂日期以及精确的存放位置,但是笼统的按照一个大区划分,无法精确每个批次的煤质、价格。因此,在进行经济性掺配时,往往没法精确成本,只能做粗略的加权估计。2、没有实现时间轴方面的信息。电厂的进煤一般都是按照批次来管理,一定程度上要考虑各个批次的存煤时间,存煤时间过长不好。但是分区管理不能做到批次煤的存储时间管理。

4.近年来,随着智慧电厂和智慧煤场等概念的提出,火力发电厂纷纷在实施相关的项目试点,目的就是提高设备运作的自动化、系统运行的智能化、管理的精细化、成本的最小化。数字化煤场是智慧煤场的前身,该领域研究至今在精细化方面一直存在以下问题:(1)煤场存煤结构图中找不到具体某个批次的煤存储在3d空间中具体的立体边界;(2)入炉煤中一般含有多个批次煤,但是管理人员拿不到本次入炉煤中具体各个批次煤的在本次入炉煤中的重量占比数据,致使对燃料的精细化管理无从下手。

技术实现要素:

5.针对上述不足,本发明提出一种料场颗粒化计算方法。

6.一种料场颗粒化计算方法,其特征在于,包括:

7.步骤一,进行煤场三维空间的颗粒化划分;

8.步骤二,入厂接卸作业流程中,通过入厂接卸前后的存煤盘点计算求取入厂接卸前后的煤堆空间增加变化区域;利用增加变化区域数据进行三维建模,颗粒化显示原煤场三维模型及增加变化区域三维模型;

9.步骤三,入炉加仓作业流程中,通过入炉加仓前后的存煤盘点计算求取入炉加仓前后的煤堆空间缩减变化区域;利用缩减变化区域数据换算出此次入炉加仓对应到各个批次煤的取料重量及重量占比。

10.本发明的技术方案的优点:

11.(1)在接卸作业算法中成功描述出新增批次煤的立体边界,在入炉加仓中实现各个受影响的批次煤立体边界的重塑。(2)在入炉加仓算法中成功计算出此次加仓过程中对煤场的取料空间,并将取料空间与取料前的煤场空间做空间比对,换算出此次入炉加仓对应到各个批次煤的取料颗粒位置及颗粒数量,加入密度参数,从而计算出各个批次煤的取料重量及重量占比。实现数字化煤场的堆料、取料精确化生产管理。

附图说明

12.图1、燃煤的主要管理过程流程图;

13.图2、煤场整个空间三维颗粒化示意图;

14.图3、煤场三维空间变化的点集区域示意图;

15.图4、煤场三维空间颗粒化后的横截面图;

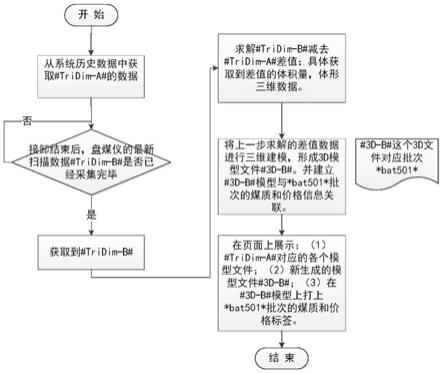

16.图5、接卸作业的算法流程;

17.图6、接卸作业新增的批次煤立体边界渲染效果图;

18.图7、入炉加仓作业的算法流程。

具体实施方式

19.下面结合附图对本发明作进一步描述,应当理解,此处所描述的内容仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

20.如图1所示,火力发电厂燃煤管理的基本过程。数字化煤场主要对进煤、耗煤和存煤进行管理,进煤过程在火电厂一般为入厂接卸作业,耗煤过程一般为入炉加仓作业,存煤结果基于进耗关系可得到。

21.本技术实现煤场中煤堆的颗粒化,主要涉及的过程有入厂接卸、存煤盘点、入炉加仓三个过程。通过将上述三个主要过程进行联动,实现煤场的颗粒化。

22.第一,进行煤场三维空间的颗粒化划分,

23.基于具体煤场的长、宽、高参数,结合具体存煤盘点设备的精密度指标,将煤场的三维空间进行细微划分,划分结果如图2所示。

24.在该图中,将每个小长方体称为一个颗粒,颗粒大小约为50cm*40cm*20cm,如果颗粒中含有煤的体积超过半个颗粒体积,就将该颗粒标记为“1”,如果颗粒中没有煤或者含煤体积小于半个颗粒体积,就将该颗粒标记为“0”。如图4所示,图中显示了煤堆的横截面,可以看到煤堆有若干小的长方体组成,不同颜色的长方体代表装入了不同的批次煤。

25.第二,入厂接卸作业流程中,计算求取入厂接卸前后的煤堆空间变化区域。

26.通过入厂接卸前后的存煤盘点,获取到两次煤堆的表面点数据,通过将这两个点云数据集做减法,求取煤堆空间变化区域。

27.入厂接卸前后的两次点云数据集做减法的结果如图3中的点集所示,这些点集汇聚成的空间即为本次接卸作业的空间变化区域,该区域内存储的煤就是本次接卸作业接卸

的批次煤。

28.具体方法步骤如图5所示,包括:

29.1、该批次煤接卸之前,从系统历史数据中获取盘煤仪扫描的区段三维模型#tridim-a#的数据;

30.2、指定接卸煤批次(*bat501*)后,由运行人员录入当前接卸的开始时间、入库位置#addr#、入库批号、结束接卸的时间等参数,抓取该时间段内对应皮带秤的数据,获取重量。在结束时间节点,启动盘煤系统,对入库位置#addr#的区段进行三维扫描,获取该区段的三维模型#tridim-b#的数据。

31.3、求解三维模型#tridim-b#与三维模型#tridim-a#的差值,获得体积量、体形三维数据;

32.4、利用差值数据进行三维建模,形成3d模型文件#3d-b#。通过煤批次(*bat501*)从厂级系统中获取到对应批次的煤质化验数据和价格数据。建立3d模型文件#3d-b#与煤质化验数据和价格数据关联。

33.5、数据显示输出。在人机界面上显示,(1)三维模型#tridim-a#,(2)3d模型文件#3d-b#,(3)3d模型文件#3d-b#上叠加显示附属特性,包括煤质化验数据和价格数据。

34.算法解释:通过盘煤仪获取到三维模型数据#tridim-a#和#tridim-b#,两者之间的减法运算是两次三维模型对应的点云做点云分割,分割运算过程中需要运用点云滤波的方法,滤除个别异常分割结果,留下较大的连通点云区结果。之后,需要对离散的点云进行排序,并通过三维重建,得到差值数据的动态三维模型,该三维模型对应本次接卸作业的煤批次(*bat501*)。该差值数据模型就是图6中黄色边界内的三维数据模型。

35.作业结果:通过此算法,成功从煤场中找到批次煤*bat501*在3d空间中的立体边界。后续采用三维重建和三维渲染技术呈现给用户。图6所示为批次煤*bat501*在整个煤场中的展示效果,新增的批次煤*bat501*特别用黄色标注,黄色边界内的批次煤*bat501*已经进行了颗粒化,每个颗粒呈现出小球状。

36.第三,入炉加仓作业流程中,计算求取入炉加仓前后的煤堆空间变化区域。

37.该过程与入厂接卸过程相类似。

38.通过入炉加仓前后的存煤盘点,获取到两次煤堆的表面点数据,通过将这两个点云数据集做减法,求取煤堆空间变化区域,得到的变化区域是本次入炉加仓的批次煤在煤场中占用的空间。该区域内存储的煤就是本次入炉加仓的批次煤。

39.具体方法步骤如图7所示,包括:

40.1、该取煤作业之前,盘煤仪扫描的该区段三维模型标记为#tridim-c#。假定在入炉加仓作业之前#tridim-c#的三维扫描数据中含有3个批次的煤:*bat-101*、*bat-102*、*bat-103*,分别对应的3d模型文件为:#3d-101#、#3d-102#、#3d-103#。

41.2、指定取煤位置后,由运行人员录入当前入炉加仓的取煤位置#addr#、开始取煤时间、对应筒仓、结束取煤的时间等参数,抓取该时间段内对应皮带秤的数据,获取重量。在结束取煤时间节点,启动盘煤系统,对取煤位置#addr#的区段进行三维扫描,获取该区段的三维模型#tridim-d#的数据。

42.3、求解三维模型#tridim-d#对三维模型#tridim-c#的差,即通过三维模型#tridim-d#对3d模型文件#3d-101#、#3d-102#、#3d-103#的切割结果,获得体积量、体形三维

数据;

43.4、重新进行三维建模,形成新3d模型文件#3d-101-1#、#3d-102-1#、#3d-103-1#。

44.5、数据显示输出。在人机界面上显示,新3d模型文件#3d-101-1#、#3d-102-1#、#3d-103-1#。根据与3个批次煤*bat-101*、*bat-102*、*bat-103*的对应关系,换算出此次入炉加仓对应到各个批次煤的取料颗粒位置及颗粒数量,通过加入密度参数,从而计算出各个批次煤的取料重量及重量占比。

45.作业结果:此次入炉加仓作业的结果会对#3d-101#、#3d-102#、#3d-103#这三个模型文件的数据进行改变,甚至直接将某个模型文件的数据全部吃光(即全部用于加仓)。基于图6中的批次煤颗粒化效果,在此次入炉加仓过程中,程式可以精准算出加仓时取走了哪些颗粒,根据取走颗粒的情况,可以换算到此次入炉加仓中入炉煤中的各个批次煤重量占比。

46.最后应说明的是:以上所述仅为本发明的解释,并不用于限制本发明,尽管对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1