基于电力大数据的配电变压器低电压故障智能分析方法与流程

1.本发明属于配电网变压器设备问题分析方法领域,具体涉及一种基于电力大数据的配电变压器低电压故障智能分析方法。

背景技术:

2.电网规划是保障电网稳定运行的基础,配电网规模大、问题多、管理基础薄弱,专业力量弱,对配电网设备问题查找、原因分析不到位,研究不足、不深,系统性解决问题的思维较弱,出现问题往往一换了之,造成电网投资建设的巨大浪费。

3.现有技术中配电网变压器低电压问题原因分析的方法,应用程序自动智能针对配变端低电压问题从多个维度进行量化分析判定,最终准确识别出问题产生的原因。由传统人工主观判断,变革为通过计算机算法自动量化精准识别,找准了电网设备问题的原因,才能对症施策。而目前没有很好的可以自动判断分析低压原因的处理方法。

技术实现要素:

4.为解决上述现有技术存在的不足和缺陷,发明人设计了一种基于电力大数据的配电变压器低电压故障智能分析方法,目的主要为解决电网规划、生产运维中配电变压器低电压问题原因分析主要依靠人为判断、没有形成自动化智能化的定量系统分析方法,使用本方法,能系统地精准研判出配电变压器低电压问题产生的原因,为电网规划和电网生产运维工作中问题查找、原因分析更加精准。具体的,本发明是这样实现的:

5.基于电力大数据的配电变压器低电压故障智能分析方法,基于电力大数据中心获取数据,包括以下步骤:

6.步骤s1、从电力大数据中心获取配电数据信息,包括:变电站变压器的位置信息,变压器容量信息,变压器的负荷信息,变压器电流信息、电压信息;

7.步骤s2、基于步骤s1获取的信息,获得配变端低电压的供电半径信息、设备容量信息、三相电压偏差信息、分接头所处档位信息、无功功率信息;

8.步骤s3、基于步骤s2的信息,对配变端的供电半径是否过长、容量是否充足、三相是否平衡、分接头位置是否妥当、无功功率是否不足进行判断,基于判断结果给出问题原因。

9.进一步的,步骤s2中的所述供电半径信息包括:变电站到当前变压器的供电距离;所述设备容量信息包括:变压器额定容量及负荷数据;所述三相电压偏差信息包括:变压器指定时间周期的三相电流数据、变压器同一时刻最大、最小电流值;所述分接头所处档位信息包括:基于变压器高压侧电压值判断的分接头所处档位;所述无功功率信息包括:变压器额定容量及无功负荷数据。

10.进一步的,步骤s2中的所述对配变端的供电半径是否过的判断步骤包括:计算从变电站到当前需要判断的变压器的供电距离,再基于计算公式:k=s

–

a判断,如果k小于0,则供电半径过长原因判定成立,反之则不是;其中:k为供电距离偏差值,s为标准供电距离,

a为变电站到变压器的实际供电距离。

11.进一步的,步骤s2中的所述容量是否充足的判断步骤包括:基于变压器额定容量及负荷数据,计算变压器容量负载值,计算公式:r=l-(c*80%),如果r小于0,表示变压器容量不足原因判定成立,反之则不是,其中:r为供电距离偏差值,l为变压器当月平均负荷,c为变压器额定容量。

12.进一步的,步骤s2中的所述三相是否平衡的判断步骤包括:基于变压器指定时间周期的三相电流数据,计算变压器a、b、c三相电流的平衡比值,计算公式:i=(m-n)/m*100%,如果i值大于7%,表示变压器三相不平衡原因判定成立,反之则不是;其中:i为三相电流偏差值,m为变压器同一时刻最大电流值,n为变压器同一时刻最小电流值。

13.进一步的,步骤s2中的所述分接头所处档位信息的判断步骤包括:基于变压器高压侧电压值,通过电压值判断分接头所处档位,如果当前位置处于低档或中档,在出现低电压的情况下有上调空间,则可研判出变压器分接头位置不当的原因判定成立,反之则不是。

14.进一步的,步骤s2中的所述无功功率是否不足的判断步骤包括:基于变压器额定容量及无功负荷数据,计算配变的无功功率,计算公式:f=(r/c)*100%,如果f值小于10%,表示变压器配变无功功率不足原因判定成立,反之则不是,其中:f为配变无功功率,r为变压器无功负荷,c为变压器额定容量。

15.进一步的,所述档位包括:高档:高压在10500v时,低压输出400v;中档:高压在10000v时,低压输出400v;低档:高压在9500v时,低压输出400v。

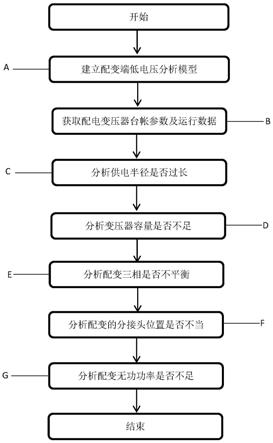

16.本发明的工作原理和有益效果介绍:本发明用于电网规划和生产运维中,通过构建基于电力大数据的分析模型,获取配电变压器设备的设备台帐、技术参数和运行数据,应用计算机程序自动智能针对配变端低电压问题从多个维度进行量化分析判定,最终准确识别出问题产生的原因。主要包括:步骤1建立配变端低电压分析模型;步骤2获取配电变压器台帐参数及运行数据;步骤3分析供电半径是否过长;步骤4分析变压器容量是否不足;步骤5分析配变三相是否不平衡;步骤6分析配变的分接头位置是否不当;步骤7分析配变无功功率是否不足。本发明由传统人工主观判断,变革为通过计算机算法自动量化精准识别,找准了电网设备问题的原因,才能对症施策。本发明能够解决电网规划、生产运维工作中对配电变压器低电压问题成因进行自动化智能化定量分析,为电网规划建设、生产运维决策提供科学支撑。本发明能够解决电网规划及生产运维中配电变压器低电压问题主要依靠人为判断、没有可量化精准的分析问题成因,使用本发明的方法,能够提升配电网问题分析效率,以系统性的思维分析问题,找准问题产生的原因,才能以投入最小最有效的措施解决问题。

附图说明

17.图1为基于电力大数据的配电变压器低电压问题原因多维智能分析方法的流程图;

具体实施方式

18.为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本发明进一步详细说明。应该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本发明的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要地混淆本

发明的概念。

19.如图1所示,一种基于电力大数据的配电变压器低电压问题原因多维智能分析方法,包括有以下步骤:

20.a、建立配变端低电压分析模型,配置配变端低电压问题的原因、分析规则及参数。具体信息请参见:表1配变端低电压分析模型表。

21.b、获取配电变压器台帐参数及运行数据,根据配变端低电压分析模型分析规则中所需的计算参数,从电力大数据中心获取相关数据;

22.c、分析供电半径是否过长,根据获取的数据,计算从变电站到当前变压器的供电距离,再将结果与分析规则进行数值大小进行对比,计算公式如下:

23.k=s-a

24.k代表供电距离偏差值,s代表标准供电距离,a代表变电站到变压器的实际供电距离;如果k小于0,表示供电半径过长原因判定成立,反之不成立;

25.d、分析变压器容量是否不足,根据获取的变压器额定容量及负荷数据,计算变压器容量负载值,计算公式如下:

26.r=l-(c*80%)

27.r代表供电距离偏差值,l代表变压器当月平均负荷,c代表变压器额定容量;如果r小于0,表示变压器容量不足原因判定成立,反之不成立;

28.e、分析配变三相是否不平衡,根据获取的变压器指定时间周期的三相电流数据,计算变压器a、b、c三相电流的平衡比值,计算公式如下:

29.i=(m-n)/m*100%

30.i代表三相电流偏差值,m代表变压器同一时刻最大电流值,n代表变压器同一时刻最小电流值;如果i值大于7%,表示变压器三相不平衡原因判定成立,反之不成立;

31.f、分析配变的分接头位置是否不当,根据获取的变压器高压侧电压值,通过电压值判断分接头所处档位,如果当前位置处于低档或中档,在出现低电压的情况下有上调空间,则可研判出变压器分接头位置不当的原因判定成立,反之不成立;

32.g、分析配变无功功率是否不足,根据获取的变压器额定容量及无功负荷数据,计算配变的无功功率,计算公式如下:

33.f=(r/c)*100%

34.f代表配变无功功率,r代表变压器无功负荷,c代表变压器额定容量;如果f值小于10%,表示变压器配变无功功率不足原因判定成立,反之不成立;

35.表1配变端低电压分析模型表

36.[0037][0038]

上述分析模型表中规则来源于实际试验分析应用,其中供电半径过长按照实际应用管理规定分为a+、a、b、c、d、e类,每类供区根据供电半径长度进行划分,大于3km为较短供电分区半径,供区范围质量好,故划分为a+及a类,此类供区相对较少;大于6km为常见供电分区半径,供区范围质量一般,故划分为b及c类,此类也是实际应用中最为常见的供电分区;大于15km为较长供电分区半径,供区范围质量不佳,故划分单位d类;除此以外不确定或需要计算才能确定的供电半径都划分为e类,此种情况较少。设备容量不足判定标准在实际试验分析应用中经多次试验,取值额定容量的80%较为适宜,留有20%做为变化冗余,以适应实际应用的变化。三相不平衡判定标准在实际试验分析应用中以220kv电压等级为分界线,按三相和单相进行区分,其中三项供电电压偏差

±

7%为多次试验分析后根据实际情况进行定值,单项供电电压偏差﹢7%和﹣10%为多次试验分析后根据实际情况进行定值。分接头位置不当判定标准分为高中低三档,每档取值范围是在多次试验分析后根据实际情况进行定值的。无功功率不足判定标准为其额定容量的10%~30%范围取值是根据多次试验分析后根据实际情况进行定值,上述定值规则具有定向主观性,在不同环境及管理约束下可根据实际情况进行调整。

[0039]

应当理解的是,本发明的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本发明的原理,而不构成对本发明的限制。因此,在不偏离本发明的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。此外,本发明所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1