通信设备、控制方法和程序与流程

1.本发明涉及通信设备、控制方法和程序。

背景技术:

2.近年来,外部记录装置(诸如存储卡)的传输速度不断增大。例如当制定新的标准时,采用新的传输技术,诸如从并行传输到高速串行传输的改变、以及频率的增大;结果,传输速度增大。

3.另外,例如在专利文献1中,提出了减少存储卡的初始化时间段的技术。

4.引用列表

5.专利文献

6.专利文献1:日本特开2006-209744

技术实现要素:

7.技术问题

8.鉴于例如节省面积和降低成本,期望通过与外部记录装置进行通信来读写数据的通信设备可以经由单个插槽与多个外部记录装置的标准兼容。在这种情况下,通信设备需要在多个标准之中确定插入插槽中的外部记录装置与哪个标准兼容。

9.然而,专利文献1的技术是涉及单个标准的技术,而不是用于在多个标准之中确定外部记录装置与哪个标准兼容的技术。

10.鉴于上述情况做出本发明,并且本发明提供了在多个标准之中适当地确定外部记录装置与哪个标准兼容的技术。

11.解决问题的技术手段

12.为了解决上述问题,本发明提供了一种通信设备,其特征在于包括:连接单元,其包括多个信号线并且连接到外部记录装置,所述多个信号线包括第一信号线和第二信号线;第一通信部件,用于在执行了第一初始化处理的情况下,在第一传输模式下与所述外部记录装置通信;第二通信部件,用于在执行了第二初始化处理的情况下,在第二传输模式下与所述外部记录装置通信;第三通信部件,用于在执行了第三初始化处理的情况下,在第三传输模式下与所述外部记录装置通信;以及控制部件,其中,所述控制部件进行如下控制:确定在自第一信号被输出到所述第一信号线起经过预定时间段之前,第二信号是否被输入到所述第二信号线,所述第二信号指示所述外部记录装置与第二传输模式兼容;在确定为输入了所述第二信号的情况下,执行所述第二初始化处理;在确定为尚未输入所述第二信号的情况下,执行所述第一初始化处理,并基于所述第一传输模式下的通信,确定所述外部记录装置是否与所述第三传输模式兼容;以及在确定所述外部记录装置与所述第三传输模式兼容的情况下,执行所述第三初始化处理。

13.本发明的有利效果

14.本发明使得能够在多个标准之中适当地确定外部记录装置与哪个标准兼容。

15.注意,根据附图和本发明的实施例中的以下描述,本发明的其他特征和优点将更加清楚。

附图说明

16.包含在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且与文字说明一起用来解释本发明的原理。

17.图1是通过与外部记录装置120通信来读写数据的通信设备的框图。

18.图2a是第一实施例中的针对选择了“正常确定”和“第二传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理的流程图。

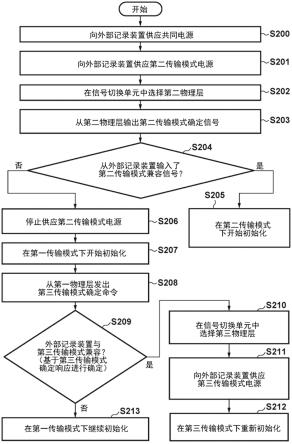

19.图2b是第一实施例中的针对选择了“高速确定”和“第二传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理的流程图。

20.图2c是第一实施例中的针对选择了“正常确定”和“第三传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理的流程图。

21.图2d是第一实施例中的针对选择了“高速确定”和“第三传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理的流程图。

22.图3a-1是第二实施例中的针对选择了“正常确定”和“第二传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理的流程图。

23.图3a-2是第二实施例中的针对选择了“正常确定”和“第二传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理的流程图。

24.图3b是第二实施例中的针对选择了“高速确定”和“第二传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理的流程图。

25.图3c是第二实施例中的针对选择了“高速确定”和“第三传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理的流程图。

具体实施方式

26.下文中将参照附图详细描述实施例。注意,以下实施例并不意图限制本发明的范围。在实施例中描述了多个特征,但并不限于需要所有这些特征的发明,而是可以适当组合这些特征。此外,在附图中,对相同或类似的部件赋予相同的附图标记,并且省略其冗余描述。

27.[第一实施例]

[0028]

图1是通过与外部记录装置120通信来读写数据的通信设备的框图。该通信设备可以安装在例如摄像设备等上。通信设备包括半导体设备100、外部记录装置连接器110、共同电源生成单元130、第二传输模式电源生成单元140、以及第三传输模式电源生成单元150。

[0029]

半导体设备100通过经由外部记录装置连接器110与外部记录装置120通信,来记录(写入)或再现(读取)数据。例如,半导体设备100是安装在照相机、智能电话、个人计算机等上的lsi(大规模集成电路)。

[0030]

外部记录装置连接器110是用于连接到可拆装的外部记录装置120的连接器(连接单元),并且包括用于连接半导体设备100和外部记录装置120的电触点。例如,外部记录装置连接器110是用于记录介质的插槽。外部记录装置120在rom(只读存储器)中保持由半导

体设备100处理的数据,并且还发送/接收记录在rom中的数据。

[0031]

半导体设备100和外部记录装置120具有传输速度不同的多个传输模式。半导体设备100判断外部记录装置120与哪个传输模式兼容,并且它们以相同的传输模式进行传输。稍后将参照图2a至图2d描述用于确定传输模式的序列。将使用如下示例性情况描述本实施例,其中,具有不同传输速度的多个传输模式是三个传输模式,即第一传输模式、第二传输模式和第三传输模式。

[0032]

第一传输模式是传输速度低于第二传输模式和第三传输模式的传输速度的传输模式。第二传输模式是传输速度高于第一传输模式的传输速度并低于第三传输模式的传输速度的传输模式。第三传输模式是传输速度高于第一传输模式和第二传输模式的传输速度的传输模式。另外,虽然外部记录装置120包括用于第一传输模式的独立电端子,但是外部记录装置120包括用于第二传输模式和第三传输模式的共享电端子。然而,这种电端子配置仅仅是示例;例如,所有的传输模式可以共享相同的电端子。

[0033]

共同电源生成单元130生成当外部记录装置120在任何传输模式下进行传输时通常需要的电源(共同电源)。第二传输模式电源生成单元140生成当外部记录装置120在第二传输模式下进行传输时需要的电源(第二传输模式电源)。当外部记录装置120在第一传输模式或第三传输模式下进行传输时,不需要第二传输模式电源。第三传输模式电源生成单元150生成当外部记录装置120在第三传输模式下进行传输时需要的电源(第三传输模式电源)。当外部记录装置120在第一传输模式或第二传输模式下进行传输时,不需要第三传输模式电源。

[0034]

在以下描述中,假定第一传输模式是符合uhs-i标准的传输模式,第二传输模式是符合uhs-ii标准的传输模式,并且第三传输模式是符合sdexpress标准的传输模式。假定外部记录装置120支持第一传输模式(uhs-i标准),并且在某些情况下,支持第二传输模式(uhs-ii标准)和第三传输模式(sdexpress标准)中的至少一个作为选项。然而,本实施例不限于本文提到的各种类型的标准,并且各传输模式可以是符合其他标准的传输模式。例如,第二传输模式可以是符合uhs-iii标准的传输模式。注意,第一传输模式(uhs-i标准)和第二传输模式(uhs-ii标准)兼容,并且第一传输模式(uhs-i标准)和第三传输模式(sdexpress标准)兼容。然而,第二传输模式(uhs-ii标准)和第三传输模式(sdexpress标准)不兼容。然而,在第一传输模式(uhs-i标准)、第二传输模式(uhs-ii标准)和第三传输模式(sdexpress标准)中的任何一个传输模式下,一部分信号线(至少一条信号线;例如,vdd1)被用作相同信号线。

[0035]

半导体设备100包括第一记录控制单元101、第一物理层102、第二记录控制单元103、第二物理层104、第三记录控制单元105、第三物理层106、信号线切换单元107、以及系统控制单元108。

[0036]

第一记录控制单元101是第一传输模式下的控制器,并且是用于处理要发送/接收的数据、生成用于发送/接收数据的命令、校正接收数据中的错误等的逻辑电路。

[0037]

第一物理层102是第一传输模式下的物理层,并且是将用于与第一记录控制单元101通信的逻辑信号转换成用于与外部记录装置120通信的电信号的电路。例如,第一物理层102由lvcmos(低电压互补金属氧化物半导体)构成。而且,使用并行信号进行第一物理层102与外部记录装置120之间的通信。

[0038]

第二记录控制单元103是第二传输模式下的控制器,并且是用于进行要发送/接收的数据的分包处理、生成用于发送/接收数据的命令、校正接收数据中的错误等的逻辑电路。

[0039]

第二物理层104是第二传输模式下的物理层,并且是将用于与第二记录控制单元103通信的逻辑信号转换成用于与外部记录装置120通信的电信号的电路。例如,第二物理层104是具有serdes(serializer/deserializer(串行器/解串器))功能的phy(物理层)。而且,使用串行信号进行第二物理层104与外部记录装置120之间的通信。

[0040]

第三记录控制单元105是第三传输模式下的控制器,并且是用于进行要发送/接收的数据的分包处理、生成用于发送/接收数据的命令、校正接收数据中的错误等的逻辑电路。另外,第三记录控制单元105可以从特定的信号线(第三信号线)接收指示外部记录装置120与第三传输模式兼容的第三传输模式兼容信号(第三信号)的输入。从第三传输模式电源生成单元150向外部记录装置120的电源供应,用作使外部记录装置120能够生成第三传输模式兼容信号的触发器。稍后将参照图2b、图2d和图3a-1至图3c描述具体序列。

[0041]

第三物理层106是第三传输模式下的物理层,并且是将用于与第三记录控制单元105通信的逻辑信号转换成用于与外部记录装置120通信的电信号的电路。例如,第三物理层106是具有serdes功能的phy(物理层)。而且,使用串行信号进行第三物理层106与外部记录装置120之间的通信。

[0042]

如前所述,外部记录装置120在第二传输模式和第三传输模式下使用共享电端子。因此,需要根据要使用的传输模式在串行信号的信号线(第一信号线和第二信号线)的连接目的地之间进行切换。串行信号的信号线(第一信号线和第二信号线)经由信号线切换单元107选择性地连接到第二物理层104和第三物理层106。信号线切换单元107根据要使用的传输模式选择第二物理层104和第三物理层106中的一个,并且连接所选择的物理层和外部记录装置连接器110的串行信号的信号线(第一信号线和第二信号线)。

[0043]

根据外部记录装置120兼容的传输模式,系统控制单元108在要使用的第一记录控制单元101、第二记录控制单元103和第三记录控制单元105之间切换。另外,当在各类型的传输模式下进行传输时,系统控制单元108向共同电源生成单元130、第二传输模式电源生成单元140和第三传输模式电源生成单元150提供用于供应电源的指令。此外,对于信号线切换单元107,系统控制单元108进行控制,以在使用第二物理层104的信号线与使用第三物理层106的信号线之间进行切换。系统控制单元108例如是cpu(中央处理单元)等。稍后将参照图2a至图2d以及图3a-1至图3c描述具体的控制序列。

[0044]

虽然在图1的示例中,信号线切换单元107存在于半导体设备100中,但是信号线切换单元107可以存在于半导体设备100外部,也就是说,存在于通信设备的印刷基板上,并且其位置不受限制。另外,代替信号线切换单元107,半导体设备100可以包括集成有第二物理层104和第三物理层106的集成物理层(多协议phy)。在这种情况下,半导体设备100在集成物理层内在第二记录控制单元103的信号与第三记录控制单元105的信号之间切换。

[0045]

图2a至图2d是第一实施例中的通信设备确定外部记录装置120兼容的传输模式的处理的流程图。

[0046]

针对第三传输模式存在多个确定方法,并且所使用的确定方法在图2a和图2c与图2b和图2d之间不同。在图2a和图2c中,基于第一传输模式下的通信进行第三传输模式的确

定。在图2b和图2d中,不进行基于特定传输模式下的通信的确定,并且第三传输模式电源的供应用作触发器,以基于是否输入第三传输模式兼容信号来进行第三传输模式的确定。在图2a和图2c的情况下,由于基于通信进行第三传输模式的确定,因此提高了确定精度。然而,由于需要在确定第三传输模式之前执行第一传输模式的初始化处理,因此确定处理所需的时间段相对较长。另一方面,在图2b和图2d的情况下,由于在不执行第一传输模式的初始化处理的情况下进行第三传输模式的确定,因此确定处理所需的时间段相对较短,但是确定精度下降。

[0047]

在图2a和图2b中,优先进行第二传输模式的确定。在外部记录装置120与第二传输模式兼容的情况下,选择第二传输模式作为要使用的传输模式,而不管外部记录装置120是否与第三传输模式兼容。另一方面,在图2c和图2d中,优先进行第三传输模式的确定。在外部记录装置120与第三传输模式兼容的情况下,选择第三传输模式作为要使用的传输模式,而不管外部记录装置120是否与第二传输模式兼容。

[0048]

通常地,与第三传输模式的确定相比,第二传输模式的确定可以在更短的时间段内执行。因此,在默认确定模式下,通信设备根据图2a的流程图确定外部记录装置120兼容的传输模式。

[0049]

而且,通信设备可以在显示单元(未示出)上显示用于选择确定模式的菜单画面,并且用户可以经由该菜单画面选择通信设备的确定模式。确定模式的选择包括确定速度(“正常确定”或“高速确定”)的选择、以及优先模式(“第二传输模式优先确定”或“第三传输模式优先确定”)的选择。

[0050]

前面提到的默认确定模式是指“正常确定”和“第二传输模式优先确定”的组合;在这种情况下,通信设备根据图2a的流程图确定外部记录装置120兼容的传输模式。在选择了“高速确定”和“第二传输模式优先确定”的组合的情况下,通信设备根据图2b的流程图确定外部记录装置120兼容的传输模式。在选择了“正常确定”和“第三传输模式优先确定”的组合的情况下,通信设备根据图2c的流程图确定外部记录装置120兼容的传输模式。在选择了“高速确定”和“第三传输模式优先确定”的组合的情况下,通信设备根据图2d的流程图确定外部记录装置120兼容的传输模式。

[0051]

注意,默认的确定模式不限于“正常确定”和“第二传输模式优先确定”的组合。例如,在与不兼容第三传输模式的外部记录装置120相比、散布着更多的兼容第三传输模式的外部记录装置120的情况下,可以使用“正常确定”和“第三传输模式优先确定”的组合作为默认确定模式。

[0052]

首先,参照图2a,描述针对选择了“正常确定”和“第二传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理。系统控制单元108根据存储在rom(未示出)中的控制程序对图2a的确定处理执行整体控制,除非另外特别说明。当系统控制单元108检测到外部记录装置120已经连接到外部记录装置连接器110时,开始图2a的流程图的处理。

[0053]

在s200中,系统控制单元108通过向共同电源生成单元130发出指令来向外部记录装置120供应共同电源。在s201中,系统控制单元108通过向第二传输模式电源生成单元140发出指令来向外部记录装置120供应第二传输模式电源。

[0054]

在s202至s204中,系统控制单元108进行控制,以确定外部记录装置120是否与第二传输模式兼容。具体而言,在s202中,系统控制单元108进行控制,以将信号线切换单元

107的信号线连接到第二物理层104。在s203中,第二记录控制单元103将第二传输模式确定信号从第二物理层104输出到外部记录装置120。在s204中,第二记录控制单元103确定在自输出第二传输模式确定信号起经过预定时间段(第一时间段)之前,是否从外部记录装置120输入了指示外部记录装置120与第二传输模式兼容的第二传输模式兼容信号。在输入了第二传输模式兼容信号的情况下,处理进行到s205;否则,处理进行到s206。

[0055]

在第二传输模式符合uhs-ii标准或uhs-iii标准的情况下,第二传输模式确定信号(第一信号)是stb.l,并且第二记录控制单元103经由d0通道(第一信号线)输出stb.l。另外,第二传输模式兼容信号(第二信号)是stb.l,并且在从d1通道(第二信号线)输入了stb.l的情况下,第二记录控制单元103确定输入了第二传输模式兼容信号。根据该标准,该确定最多需要200μs。也就是说,s204中的预定时间段(第一时间段)是200μs。

[0056]

在s205中,系统控制单元108在第二传输模式下开始初始化(第二初始化处理)。这使得能够在第二传输模式下与外部记录装置120通信。也就是说,在执行了第二初始化处理的情况下,第二记录控制单元103在第二传输模式下与外部记录装置120通信。

[0057]

在s206中,系统控制单元108通过向第二传输模式电源生成单元140发出指令来停止向外部记录装置120供应第二传输模式电源。

[0058]

在s207中,系统控制单元108在第一传输模式下开始初始化(第一初始化处理)。在s208中,第一记录控制单元101从第一物理层发出第三传输模式确定命令。由于需要执行第一初始化处理来发出第三传输模式确定命令,因此从在s207中开始第一初始化处理到在s208中发出第三传输模式确定命令需要相对较长的时间段(例如几百毫秒)。在s209中,第一记录控制单元101基于第三传输模式确定响应,来确定外部记录装置120是否与第三传输模式兼容。在外部记录装置120与第三传输模式兼容的情况下,处理进行到s210;否则,处理进行到s213。

[0059]

在第一传输模式符合uhs-i标准并且第三传输模式符合sdexpress标准的情况下,第三传输模式确定命令是cmd8。另外,第三传输模式确定响应是对cmd8的响应,并且包括指示外部记录装置120是否与第三传输模式兼容的信息。以此方式,执行第一初始化处理使得能够在第一传输模式下进行通信,并且基于命令和响应的通信进行第三传输模式的确定。

[0060]

在s210中,系统控制单元108通过向信号线切换单元107发出指令来选择第三物理层106。在s211中,系统控制单元108通过向第三传输模式电源生成单元150发出指令来向外部记录装置120供应第三传输模式电源。在s212中,第三记录控制单元105在第三传输模式下进行重新初始化。第三传输模式下的初始化(第三初始化处理)使得能够在第三传输模式下与外部记录装置120通信。也就是说,在执行了第三初始化处理的情况下,第三记录控制单元105在第三传输模式下与外部记录装置120通信。

[0061]

在s213中,第一记录控制单元101在第一传输模式下继续初始化。注意,如前所述,在s208时已经执行了第一记录控制单元101在第一传输模式下进行通信所需的第一初始化处理。因此,s213中初始化的继续是指与第一初始化处理不同的处理。

[0062]

接下来,参照图2b,描述针对选择了“高速确定”和“第二传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理。系统控制单元108根据存储在rom(未示出)中的控制程序对图2b的确定处理执行整体控制,除非另外特别说明。当系统控制单元108检测到外部记录装置120已经连接到外部记录装置连接器110时,开始图2b的流程图的处理。

[0063]

s214至s220的处理与图2a中的s200至s206的处理类似,因此省略了对其的描述。

[0064]

在s221至s223中,系统控制单元108进行控制,以确定外部记录装置120是否与第三传输模式兼容。具体而言,在s221中,系统控制单元108进行控制,以将信号线切换单元107的信号线连接到第三物理层106。在s222中,系统控制单元108通过向第三传输模式电源生成单元150发出指令,来向外部记录装置120供应第三传输模式电源。这是因为使用不同于图2a的确定方法来确定第三传输模式,并且第三传输模式电源的供应成为用于外部记录装置120以第三传输模式兼容信号进行响应的触发器。在s223中,第三记录控制单元105确定在自供应第三传输模式电源起经过预定时间段(第二时间段)之前,是否从外部记录装置120输入了指示外部记录装置120与第三传输模式兼容的第三传输模式兼容信号。在输入了第三传输模式兼容信号的情况下,处理进行到s224;否则,处理进行到s225。从s222到s223的时间段比图2a中从s207到s208的时间段短,并且例如是几毫秒。

[0065]

在第三传输模式符合sdexpress标准的情况下,从clkreq信号线(第三信号线)输入第三传输模式兼容信号。一旦供应了专用于sdexpress的电源(第三传输模式电源),就会向clkreq信号线输入响应。最多需要1ms来作出反应。也就是说,s223中的预定时间段(第二时间段)是1ms。

[0066]

在s224中,第三记录控制单元105在第三传输模式下开始初始化(第三初始化处理)。这使得能够在第三传输模式下与外部记录装置120通信。也就是说,在执行了第三初始化处理的情况下,第三记录控制单元105在第三传输模式下与外部记录装置120通信。

[0067]

在s225中,系统控制单元108通过向第三传输模式电源生成单元150发出指令来停止向外部记录装置120供应第三传输模式电源。在s226中,系统控制单元108在第一传输模式下开始初始化。

[0068]

接下来,参照图2c,描述针对选择了“正常确定”和“第三传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理。系统控制单元108根据存储在rom(未示出)中的控制程序对图2c的确定处理执行整体控制,除非另外特别说明。当系统控制单元108检测到外部记录装置120已经连接到外部记录装置连接器110时,开始图2c的流程图的处理。

[0069]

s227的处理与图2a中的s200的处理类似,因此省略了对其的描述。s228至s233的处理与图2a中的s207至s212的处理类似,因此省略了对其的描述。s234至s240的处理与图2a中的s201至s207的处理类似,因此省略了对其的描述。因此,除了第二传输模式和第三传输模式的确定顺序是相反的之外,图2a的确定处理和图2c的确定处理几乎相同。

[0070]

接下来,参照图2d,描述针对选择了“高速确定”和“第三传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理。系统控制单元108根据存储在rom(未示出)中的控制程序对图2d的确定处理执行整体控制,除非另外特别说明。当系统控制单元108检测到外部记录装置120已经连接到外部记录装置连接器110时,开始图2d的流程图的处理。

[0071]

s241的处理与图2b中的s214的处理类似,因此省略了对其的描述。s242至s246的处理与图2b中的s221至s225的处理类似,因此省略了对其的描述。s247至s252的处理与图2b中的s215至s220的处理类似,因此省略了对其的描述。s253的处理与图2b中的s226的处理类似,因此省略了对其的描述。因此,除了第二传输模式和第三传输模式的确定顺序是相反的之外,图2b的确定处理和图2d的确定处理几乎相同。

[0072]

如上所述,根据第一实施例,图2a至图2d中的任何一个所示的确定处理使得能够

在多个标准之中适当地确定外部记录装置120与哪个标准兼容。

[0073]

[第二实施例]

[0074]

将关于如下配置描述第二实施例,该配置减少通信设备确定外部记录装置120兼容的传输模式的处理所需的时间段。在第二实施例中,通信设备的基本配置与第一实施例类似(见图1)。以下主要描述与第一实施例的区别。

[0075]

图3a-1至图3c是第二实施例中的通信设备确定外部记录装置120兼容的传输模式的处理的流程图。

[0076]

图3a-1和图3a-2是针对选择了“正常确定”和“第二传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理的流程图。根据图3a-1和图3a-2的确定处理,即使在外部记录装置120被确定为与第二传输模式兼容的情况下,也使用高速确定方法进一步进行第三传输模式的确定,这与第一实施例(图2a)的情况不同。因此,在外部记录装置120与第二传输模式和第三传输模式二者兼容的情况下,通信设备可以在相对较短的确定时间段内选择速度高于第二传输模式的第三传输模式作为要使用的传输模式。

[0077]

图3b是针对选择了“高速确定”和“第二传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理的流程图。根据图3b的确定处理,与第二传输模式确定信号的输出并行地供应第三传输模式电源。关于第二传输模式兼容信号的输入的确定和第三传输模式兼容信号的输入的确定,首先进行前者。因此,图3b的确定处理与图2b的确定处理的类似之处在于第二传输模式优先于第三传输模式,但是在确定外部记录装置120与第二传输模式不兼容之后,在确定第三传输模式时需要较短的时间段。

[0078]

图3c是针对选择了“高速确定”和“第三传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理的流程图。根据图3c的确定处理,与第二传输模式确定信号的输出并行地供应第三传输模式电源。关于第二传输模式兼容信号的输入的确定和第三传输模式兼容信号的输入的确定,首先进行后者。因此,图3c的确定处理与图2d的确定处理的类似之处在于第三传输模式优先于第二传输模式,但是在确定外部记录装置120与第三传输模式不兼容之后,在确定第二传输模式时需要较短的时间段。

[0079]

首先,参照图3a-1和图3a-2,描述针对选择了“正常确定”和“第二传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理。系统控制单元108根据存储在rom(未示出)中的控制程序对图3a-1和图3a-2的确定处理执行整体控制,除非另外特别说明。当系统控制单元108检测到外部记录装置120已经连接到外部记录装置连接器110时,开始图3a-1和图3a-2的流程图的处理。

[0080]

s300至s305的处理与图2a中的s200至s205的处理类似,因此省略了对其的描述。

[0081]

在s306中,第二记录控制单元103从第二物理层发出第三传输模式确定命令。在第二传输模式下,第二记录控制单元103可以发送与参照图2a的s208描述的第一传输模式下的命令相同的命令。而且,第二传输模式的传输速度比第一传输模式高。因此,在外部记录装置120被确定为与第二传输模式兼容并且有可能与第三传输模式兼容的情况下,通过在第二传输模式下发出第三传输模式确定命令来减少确定第三传输模式所需的时间段。

[0082]

在s307中,第二记录控制单元103基于第三传输模式确定响应,确定外部记录装置120是否与第三传输模式兼容。在外部记录装置120与第三传输模式兼容的情况下,处理进行到s309;否则,处理进行到s308。

[0083]

在第二传输模式符合uhs-ii标准并且第三传输模式符合sdexpress标准的情况下,第三传输模式确定命令是cmd8。而且,第三传输模式确定响应是对cmd8的响应,并且包括指示外部记录装置120是否与第三传输模式兼容的信息。以此方式,第二初始化处理的执行使得能够在第二传输模式下进行通信,并且基于命令和响应的通信来进行第三传输模式的确定。从开始第二传输模式(uhs-ii标准)下的初始化到发出cmd8大约需要几十毫秒。

[0084]

在s308中,第二记录控制单元103在第二传输模式下继续初始化。注意,如前所述,在s306时已经执行了第二记录控制单元103在第二传输模式下进行通信所需的第二初始化处理。因此,s308中的初始化的继续是指与第二初始化处理不同的处理。

[0085]

s309的处理与图2a中的s206的处理类似,因此省略了对其的描述。s310至s317的处理与图2a中的s206至s213的处理类似,因此省略了对其的描述。

[0086]

接下来,参照图3b,描述针对选择了“高速确定”和“第二传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理。系统控制单元108根据存储在rom(未示出)中的控制程序对图3b的确定处理执行整体控制,除非另外特别说明。当系统控制单元108检测到外部记录装置120已经连接到外部记录装置连接器110时,开始图3b的流程图的处理。

[0087]

s318至s319和s321至s322的处理与图2b中的s214至s218(图2a中的s200至s204)的处理类似,因此省略了对其的描述。s320的处理与图2b中的s322的处理类似,因此省略了对其的描述。

[0088]

s324的处理与图2b中的s225的处理类似,因此省略了对其的描述。s325的处理与图2b中的s219的处理类似,因此省略了对其的描述。s326至s331的处理与图2b中的s220至s221和s223至s226的处理类似,因此省略了对其的描述。

[0089]

在图3b中,s320的处理和s321和s322的处理的执行不按特定的顺序进行(也就是说,不限于图3b中所示的顺序)。换句话说,在图3b中,并行执行(基本同时执行)用作用于确定第三传输模式的触发器的处理和用作用于确定第二传输模式的触发器的处理。

[0090]

这里,假定从向外部记录装置120供应第三传输模式电源到输入第三传输模式兼容信号的时间段最长为1ms。另外,假定从第二物理层输出第二传输模式确定信号到输入第二传输模式兼容信号的时间段最长为200μs。在这种情况下,根据串联进行第二传输模式和第三传输模式的确定的图2b,直到完成第二传输模式和第三传输模式二者的确定为止,最多需要1.2ms。根据并行进行这些确定的图3b,直到完成第二传输模式和第三传输模式二者的确定为止的时间段被最多减少到1ms。

[0091]

确定时间段的减少将被更具体地描述。在s323中,第二记录控制单元103确定在自输出第二传输模式确定信号起经过预定时间段(第一时间段)之前,是否从外部记录装置120输入了第二传输模式兼容信号。另外,在s328中,第三记录控制单元105确定在自供应第三传输模式电源起经过预定时间段(第二时间段)之前,是否从外部记录装置120输入了第三传输模式兼容信号。因此,s323和s328本身的处理与图2b的s218和s223类似。然而,与图2b的s218不同,在图3b的s323时,已经开始第三传输模式电源的供应。因此,当第二记录控制单元103针对图3b中的s323的确定、正在等待预定时间段(第一时间段)的经过时,s328的确定所需的预定时间段(第二时间段)部分或全部经过。因此,第二传输模式和第三传输模式二者的确定所需的时间段,从各确定所需的时间段之和减少到各确定所需的时间段中的较长的一个。

[0092]

接下来,参照图3c,描述针对选择了“高速确定”和“第三传输模式优先确定”的组合作为确定模式的情况的确定处理。系统控制单元108根据存储在rom(未示出)中的控制程序对图3c的确定处理执行整体控制,除非另外特别说明。当系统控制单元108检测到外部记录装置120已经连接到外部记录装置连接器110时,开始图3c的流程图的处理。

[0093]

s332至s336的处理与图3b中的s318至s332的处理类似,因此省略了对其的描述。在s336之后的s337中,在第二传输模式之前进行第三传输模式的确定,这与图3b不同。这里的具体处理与图3b中的s328的处理类似,因此省略了对其的描述。在外部记录装置120与第三传输模式兼容的情况下,处理进行到s338;否则,处理进行到s341。

[0094]

s338至s340的处理与图3b中的s326至s327和s329的处理类似,因此省略了对其的描述。

[0095]

s341的处理与图3b中的s330的处理类似,因此省略了对其的描述。此后,在s342中进行第二传输模式的确定。也就是说,与图3b不同,在第三传输模式的确定之后进行第二传输模式的确定。这里的具体处理与图3b中的s323的处理类似,因此省略了对其的描述。在外部记录装置120与第二传输模式兼容的情况下,处理进行到s343;否则,处理进行到s344。

[0096]

s343至s345的处理与图3b中的s325、s326和s331的处理类似,因此省略了对其的描述。

[0097]

这里,假定从向外部记录装置120供应第三传输模式电源到输入第三传输模式兼容信号的时间段最长为1ms。另外,假定从第二物理层输出第二传输模式确定信号到输入第二传输模式兼容信号的时间段最长为200μs。在这种情况下,根据串联进行第二传输模式和第三传输模式的确定的图2b,直到完成第二传输模式和第三传输模式二者的确定为止,最多需要1.2ms。根据并行进行这些确定的图3c,与图3b类似,直到完成第二传输模式和第三传输模式二者的确定为止的时间段被最多减少到1ms。也就是说,与图3b的情况类似,第二传输模式和第三传输模式二者的确定所需的时间段,从各确定所需的时间段之和减少到各确定所需的时间段中的较长的一个。

[0098]

如上所述,根据第二实施例,与第一实施例相比,图3a-1至图3c中的任何一个所示的确定处理使得能够在较短的时间段内,在多个标准之中确定外部记录装置120与哪个标准兼容。

[0099]

[其他实施例]

[0100]

本发明可以通过如下处理来实现:经由网络或存储介质向系统或设备提供用于实现上述实施例的一个或多个功能的程序,并使系统或设备的计算机中的一个或多个处理器读出并执行该程序。本发明还可以通过用于实现一个或多个功能的电路(例如,asic)来实现。

[0101]

本发明不限于上述实施例,并且可以在本发明的精神和范围内进行各种改变和变型。因此,做出了所附权利要求以公开本发明的范围。

[0102]

本技术要求2020年3月30日提交的日本专利申请2020-061110的优先权,该申请的全部内容通过引用并入本文。

[0103]

附图标记列表

[0104]

100

…

半导体设备,101

…

第一记录控制单元,102

…

第一物理层,103

…

第二记录控制单元,104

…

第二物理层,105

…

第三记录控制单元,106

…

第三物理层,107

…

信号线切换

单元,108

…

系统控制单元,110

…

外部记录装置连接器,120

…

外部记录装置,150

…

第三传输模式电源生成单元。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1