一种湖相页岩油地质评价方法和系统与流程

1.本技术属于油气地质勘探技术领域,具体涉及一种湖相页岩油地质评价方法和系统。

背景技术:

2.随着世界常规油气产量的下降与全球油气的需求增加,在页岩油气等非常规油气领域的勘探力度加大,发展形成了系统的非常规油气理论。但我国湖盆类型较多,分布广泛,规模与沉积环境不一,因此还需完善页岩油资源的评价方法和系统。

3.我国页岩油的定义为赋存于富有机质页岩层系中的石油,但页岩油勘探于常规油气区别很大,具有源储一体、连续分布等特点,与页岩气更具相似之处。前人对于页岩油储层评价方法的优化主要集中于关键参数的优选,通过研究区域页岩油的资源和储量的相关参数对储层进行分级,筛选页岩油“甜点区”。对于页岩油的探勘的具有一定的指导作用。但在实际的生产中,页岩油的储存方式多样,孔隙结构复杂且具有多尺度特征,优选出的区域依然存在一些实际的生产问题。

4.申请内容

5.本技术提出了一种湖相页岩油地质评价方法和系统,通过页岩油层系的岩相划分、不同岩相组合的储层特征评价、不同岩相组合的含油性评价和地球物理响应四方面对页岩油储层进行评价,设计一套地质-工程一体化的页岩油储层评价方法。

6.为实现上述目的,本技术提供了如下方案:

7.一种湖相页岩油地质评价方法,包括如下步骤:

8.获取有关湖相页岩油储层的研究区资料,基于所述研究区资料,建立岩性综合柱状图,基于所述岩性综合柱状图,对采集样品进行xrd全岩分析,并按照研究区的岩性进行岩相分类,建立陆相页岩油储层的岩相组合;

9.根据不同的岩相组合,开展储集特征分析,筛选出优质岩相组合;

10.根据不同的岩相组合,对地层进行含油性富集分析;

11.基于所述研究区的地震资料,对所述研究区不同的岩相组合的平面展布进行刻画,获取有利区分布;

12.基于所述优质岩相组合、所述含油性富集分析结果和所述有利区分布,筛选出优势岩相组合,并获取所述研究区的优势相带。

13.可选的,所述研究区资料包括湖相页岩层系露头及岩心资料,所述研究区的地层、钻录井、地化、地震及测试资料。

14.可选的,所述岩相分类包括:按照矿物组分与沉积构造特征分类,以及按照页岩与夹层特征分类。

15.可选的,按照所述矿物组分与沉积构造特征分类,包括:厚层黏土质页岩岩相、薄层介壳灰质页岩岩相、纹层含介壳页岩岩相,薄层粉砂质页岩岩相、中-厚层泥质介壳灰岩岩相和块状介壳灰岩岩相;

16.按照所述页岩与夹层特征分类,包括:米级介壳灰岩组合、分米级泥页岩与分米级介壳灰岩互层、米级泥页岩夹分米级介壳灰岩、分米级-米级泥页岩夹厘米级介壳灰岩、分米级-米级泥页岩夹毫米级介壳灰岩和分米级-米级泥页岩夹分米级-厘米级粉砂岩。

17.可选的,所述储集特征分析包括:孔隙特征分析、孔隙度渗透率特征分析、裂缝特征分析和可压裂性评价分析。

18.可选的,所述含油性富集分析包括总含油性评价分析、油气赋存分析和可动性分析。

19.可选的,获取所述有利区分布的方法包括:

20.获取所述研究区的地震资料,对所述研究区开展大区域范围的等时地震地层解释,对所述研究区的不同岩相组合平面展布进行刻画,在明确不同岩相组合含油性差异的基础上,分析富油岩相组合的地球物理相应特征,优选特征参数进行地震储层反演,获取所述有利区分布。

21.另一方面,为实现上述目的,本技术还提供了一种湖相页岩油地质评价系统,包括岩相分类模块、储层特征评价模块、含油性评价模块、地球物理响应模块和页岩油储层综合评价及有利区预测模块;

22.所述岩相分类模块用于获取有关湖相页岩油储层的研究区资料,并基于所述研究区资料,建立岩性综合柱状图,基于所述岩性综合柱状图,对采集样品进行xrd全岩分析,并按照研究区的岩性进行岩相分类,建立陆相页岩油储层的岩相组合;

23.所述储层特征评价模块用于根据不同的岩相组合,开展储集特征分析,筛选出优质岩相组合,所述储集特征分析包括孔隙特征分析、孔隙度渗透率特征分析、裂缝特征分析和可压裂性评价分析;

24.所述含油性富集评价用于根据不同的岩相组合,对地层进行含油性富集分析,所述含油性富集分析包括总含油性评价分析、油气赋存分析和可动性分析;

25.所述地球物理响应模块用于基于所述研究区的地震资料,对所述研究区不同的岩相组合的平面展布进行刻画,获取有利区分布;

26.所述页岩油储层综合评价及有利区预测模块用于基于所述优质岩相组合、所述含油性富集分析结果和所述有利区分布,筛选出优势岩相组合,并获取所述研究区的优势相带。

27.可选的,所述岩相分类模块按照矿物组分与沉积构造特征,以及页岩与夹层特征进行岩相分类;

28.所述矿物组分与沉积构造特征分类,包括:厚层黏土质页岩岩相、薄层介壳灰质页岩岩相、纹层含介壳页岩岩相,薄层粉砂质页岩岩相、中-厚层泥质介壳灰岩岩相和块状介壳灰岩岩相;

29.所述页岩与夹层特征分类,包括:米级介壳灰岩组合、分米级泥页岩与分米级介壳灰岩互层、米级泥页岩夹分米级介壳灰岩、分米级-米级泥页岩夹厘米级介壳灰岩、分米级-米级泥页岩夹毫米级介壳灰岩和分米级-米级泥页岩夹分米级-厘米级粉砂岩。

30.与现有技术相比,本技术的有益效果如下:

31.本技术公开了一种湖相页岩油地质评价方法和系统,通过页岩油层系的岩相划分、不同岩相组合的储层特征评价、不同岩相组合的含油性评价和地球物理响应四方面对

页岩油储层进行评价,按照沉积特征将陆相页岩地层划分为不同的岩相组合,通过岩相组合的不同岩相组合的储层特征评价、不同岩相组合的含油性评价和地球物理响应选择优势岩相组合,设计一套地质-工程一体化的页岩油储层评价方法,为页岩油储层评价提供新的方法。

附图说明

32.为了更清楚地说明本技术的技术方案,下面对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

33.图1为本技术实施例一的湖相页岩油地质评价方法流程示意图;

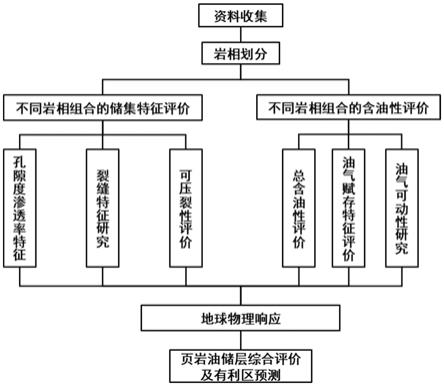

34.图2为本技术实施例二的湖相页岩油地质评价系统示意图。

具体实施方式

35.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

36.为使本技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本技术作进一步详细的说明。

37.实施例一

38.如图1所示,为本技术实施例一中的湖相页岩油地质评价方法流程示意图,主要包括以下步骤:

39.步骤一.资料收集整理

40.收集国内外页岩油相关页岩油储层研究及进展,调研湖相页岩层系露头及岩心资料,对研究区域地层、钻录井、地化、地震及测试资料收集整理。这一步骤是为后续研究工作收集所需资料,为相关研究收集所需数据。

41.步骤二.岩相划分(基于矿物含量、粒度、沉积构造划分)

42.根据步骤一中收集的资料,首先建立研究区岩性综合柱状图,为后续岩心观察、采集样品等做准备;观察与整理研究区岩性特征,将采集样品进行xrd全岩分析,并对研究区岩性进行分类。在本实施例中,采用两种分类方式:

43.一、按矿物组分与沉积构造特征,将研究区地层划为厚层黏土质页岩岩相、薄层介壳灰质页岩岩相、纹层含介壳页岩岩相,薄层粉砂质页岩岩相、中-厚层泥质介壳灰岩岩相、块状介壳灰岩岩相六个岩相。

44.二、按照页岩与夹层特征,划为六类岩相组合,1.米级介壳灰岩组合,由块状介壳灰岩组成;2.分米级泥页岩与分米级介壳灰岩互层,由中-厚介壳灰质页岩与中-厚层泥质介壳灰岩互层组成;3.米级泥页岩夹分米级介壳灰岩,由块状含介壳黏土质页岩夹中-厚层泥质介壳灰岩组成;4.分米级-米级泥页岩夹厘米级介壳灰岩,由厚层含介壳黏土质页岩夹薄层状介壳灰岩组成;5.分米级-米级泥页岩夹毫米级介壳灰岩,由厚层含介壳黏土质泥页岩夹纹层状含介壳黏土质页岩岩相组成;及分米级-米级泥页岩夹分米级-厘米级粉砂岩,

由粉砂质页岩岩相夹含粉砂页岩岩相组成。

45.关于xrd全岩分析:矿物多为晶体,x射线的波长与矿物晶间原子间距接近,x射线通过晶体后会被衍射成强度不同的衍射图谱,多晶态的样品粉末在经过x射线衍射分析后,可以测定矿物类质同象代替组分的含量、有序度、多矿物混合物的物相组成及定量(或半定量)估算各物相含量。

46.这一步骤是建立陆相页岩油储层岩相组合模式,为后续储层特征,油气富集机理及可动性评价提供基础。

47.步骤三.不同岩相组合的储集特征评价(不同岩相组合的孔隙特征、孔隙度渗透率、裂缝及页理特征、可压裂性评价)

48.在本实施例中,具体的:

49.孔隙特征研究:按照不同岩相组合取样,先对样品进行扫描电子显微镜观察,确定岩石内部孔隙的类型及形态,扫描电镜观察须先将所取样品制备为2cm*2cm的规则块状样品,经过抛光及喷金处理后可在扫描电子显微镜下观察。然后对样品进行液氮吸附测试,液氮吸附测试须将样品粉碎筛选后,使用比表面分析仪尽进行测试分析,处理后的试样在液氮中进行真空吸附,依据毛细凝聚现象和体积代换原理,被测样品的孔隙中充满液氮,可以根据相对压力和液氮吸附量的关系绘制吸附-脱附等温曲线。分析后可得出样品内部孔隙的孔径分布。

50.孔隙度渗透率特征:参考步骤二所得岩性综合柱状图,按不同岩相组合分别取样,首先通过氦气法孔隙度测试得到不同岩相组合的孔隙度。氦气法孔隙度测试原理是根据波义尔定律,利用氦气测得岩石的骨架体积,通过岩石的总体积(包括岩石的孔隙体积)和骨架体积计算的孔隙度(具体测试步骤可以参考国家标准gb/t34533-2017)。然后对岩心样品使用岩心气体渗透率测定仪测试岩石渗透率,将岩心样品装入测定仪后,逐渐增压,有气体流量计测试气体在通过岩心的流量,结合流量与压力可计算出岩心样品的渗透率。

51.裂缝特征研究:按照不同岩相组合采取岩心样品,统计不同岩相组合的裂缝发育情况,如裂缝发育密度、裂缝发育角度、规模等,比较不同岩相组合的裂缝特征。

52.可压裂性评价:根据矿物的杨氏模量、泊松比先对研究区地层矿物组分进行筛选,如黄铁矿,石英等高杨氏模量、低泊松比特征的矿物,适用与储层脆性评价。然后通过光学显微镜观察矿物薄片、扫描电子显微镜观察制备好的页岩样品,根据矿物的结构、产状和分布特征进一步筛选储层可压裂性评价的特征矿物。

53.这一步骤是基于步骤一收集的资料与步骤二岩相组合分类,研究不同岩相组合的储集特征,选出优质岩相组合。

54.步骤四.不同岩相组合的含油性评价

55.在本实施例中,具体的:

56.总含油性评价:根据不同岩相组合分类,收集已有资料及对采集样品进行热解等测试,得到地层的s1(可溶烃含量)、氯仿沥青a与osi(含油饱和度指数),对陆相页岩油地层进行资源总量评价。

57.油气赋存:根据不同岩相组合分类,选择并采集样品,将样品支撑矿物薄片后对样品进行光学显微镜观察与荧光分析,对荧光分析所得图像进行荧光提取,对应光学显微镜图像,对页岩油赋存环境进行研究。

58.可动性研究:根据不同岩相组合采集样品,先对样品进行液氮吸附测试,研究不同岩相组合地层的孔隙结构特征与孔径分布特征,研究不同岩相组合孔隙对流体流动性的影响;然后对柱塞样进行高压驱替和渗吸抽提,得到不同岩相组合的页岩油可动性评价。

59.这一步骤是根据不同岩相组合,对地层进行含油性富集研究,基于步骤一的资料与实验测试,研究地层的含油总量、油气赋存状态以及可流动性。

60.步骤五.研究区地球物理响应

61.收集研究区地震资料,对研究区开展大区域范围的等时地震地层解释,对研究区不同岩相组合平面展布进行刻画,在明确不同岩相组合含油性差异的基础上,分析富油岩相组合的地球物理相应特征,优选特征参数进行地震储层反演,明确有利区分布。

62.步骤六.页岩油储层综合评价及有利区预测

63.根据上述步骤所得研究区地层不同岩相组合的储层、含油性、平面展布等特征,进行综合评价,筛选优势岩相组合,分析研究区地层的优势相带。

64.实施例二

65.如图2所示,为本技术实施例二的湖相页岩油地质评价系统结构示意图,主要由岩相分类模块、储层特征评价模块、含油性评价模块、地球物理响应模块和页岩油储层综合评价及有利区预测模块组成。

66.具体的,在本实施例中,岩相分类模块用于获取有关湖相页岩油储层的研究区资料,并基于研究区资料,建立岩性综合柱状图,基于岩性综合柱状图,对采集样品进行xrd全岩分析,并按照研究区的岩性进行岩相分类,建立陆相页岩油储层的岩相组合。储层特征评价模块用于根据不同的岩相组合,开展储集特征分析,筛选出优质岩相组合,储集特征分析包括孔隙特征分析、孔隙度渗透率特征分析、裂缝特征分析和可压裂性评价分析。含油性富集评价用于根据不同的岩相组合,对地层进行含油性富集分析,含油性富集分析包括总含油性评价分析、油气赋存分析和可动性分析。地球物理响应模块用于基于研究区的地震资料,对研究区不同的岩相组合的平面展布进行刻画,获取有利区分布。页岩油储层综合评价及有利区预测模块用于基于优质岩相组合、含油性富集分析结果和有利区分布,筛选出优势岩相组合,并获取研究区的优势相带。

67.在本实施例中,研究区资料包括湖相页岩层系露头及岩心资料,研究区的地层、钻录井、地化、地震及测试资料。

68.在本实施例中,岩相分类模块按照矿物组分与沉积构造特征,以及页岩与夹层特征进行岩相分类。

69.具体的,矿物组分与沉积构造特征分类,包括:厚层黏土质页岩岩相、薄层介壳灰质页岩岩相、纹层含介壳页岩岩相,薄层粉砂质页岩岩相、中-厚层泥质介壳灰岩岩相和块状介壳灰岩岩相。页岩与夹层特征分类,包括:米级介壳灰岩组合、分米级泥页岩与分米级介壳灰岩互层、米级泥页岩夹分米级介壳灰岩、分米级-米级泥页岩夹厘米级介壳灰岩、分米级-米级泥页岩夹毫米级介壳灰岩和分米级-米级泥页岩夹分米级-厘米级粉砂岩。

70.在本实施例中,储集特征分析模块包括孔隙特征分析单元、孔隙度渗透率特征分析单元、裂缝特征分析单元和可压裂性评价分析单元,分别进行孔隙特征分析、孔隙度渗透率特征分析、裂缝特征分析和可压裂性评价分析。

71.在本实施例中,含油性富集分析模块包括总含油性评价分析单元、油气赋存分析

单元和可动性分析单元,分别进行总含油性评价分析、油气赋存分析和可动性分析。

72.在本实施例中,地球物理特征分析模块首先收集研究区地震资料,对研究区开展大区域范围的等时地震地层解释,然后对研究区不同岩相组合平面展布进行刻画,在明确不同岩相组合含油性差异的基础上,分析富油岩相组合的地球物理相应特征,最后优选特征参数进行地震储层反演,明确有利区分布。

73.以上所述的实施例仅是对本技术优选方式进行的描述,并非对本技术的范围进行限定,在不脱离本技术设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本技术的技术方案做出的各种变形和改进,均应落入本技术权利要求书确定的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1