一种跨河人行桥选址决策方法与流程

1.本发明涉及步行交通规划技术领域,具体涉及一种跨河人行桥的选址决策方法。

背景技术:

2.步行是一种绿色出行方式,发展步行交通符合生态文明建设的要求,是解决城市拥堵问题、提高城市韧性的重要途径。同时,步行系统也是展示城市形象的窗口,营造环境优美、尺度宜人的步行环境,对于提升城市形象具有重要意义。

3.跨河人行桥是步行系统的重要组成部分,能够以较低的投入实现两岸便捷的联系。同时,优美的跨河人行桥也是城市中靓丽的风景线,对于提升城市景观具有显著的作用。

4.跨河人行桥选址决策目前尚无系统的方法,规划人员往往从定性的角度分析某个河段是否有必要设置,这种定性分析方法主要依赖决策者的主观直觉和经验,决策结果缺乏科学性。因此,有必要结合定量的方法进行理性分析,科学地确定设置跨河人行桥的合理区域,为两岸群众提供交通便利。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种跨河人行桥选址决策方法,通过此方法,能够判别布设跨河人行桥的合理区域。

6.本发明提供的技术方案为:一种跨河人行桥选址决策方法,其包括以下步骤:

7.步骤1)划定评价范围:

8.11)确定评价起止边界。以一条河流为研究对象,根据具体研究的需求,采用具有一定距离的跨河道路或行政边界作为评价起止边界。

9.12)划定河流两侧缓冲区。在河流岸线两侧划定平行河道的缓冲区,缓冲区宽度取0.5倍的河流所在地区步行出行者平均出行距离,一般取值在0.6~1.2公里。

10.13)划定评价范围。围合评价起止边界和河流两侧缓冲区外边界,形成评价范围。

11.进一步的,根据一般跨河人行桥长度,所述河流指跨度大于8米小于200米的河流。

12.步骤2)划分评价单元:

13.21)跨河设施筛选。筛选出评价范围内允许行人通行的跨河设施,应包括步行桥、步行隧道、过河石墩以及允许行人通行的堤坝、公路桥、铁路桥等,但不包括不允许行人通行的高速公路桥、管线桥等。

14.22)初步划分。筛选出允许行人通行的跨河设施后,采用跨河设施及其延长线作为单元初步划分的界线,对评价范围进行初步划分。

15.23)单元细分。初步划分后,如存在所划分单元内河道长度大于2倍步行出行者心理承受距离(l)的单元,则应进行细分,细分河道的区间长度(δl)应大于l且小于等于2l。在确定单元细分位置后,划定单元细分界线,单元细分界线应垂直于河道,并贯穿评价范围。

16.单元细分后,每个单元均包含一定的河道长度,每个单元以河道中线为界,可分为左岸和右岸两个子单元,两个子单元互为对侧子单元。

17.进一步的,所述河道长度是指河道中线长度。

18.进一步的,所述步行出行者心理承受距离(l)是指河流所在地区步行者平均能接受的最大跨河绕行距离,一般取值在400~600米。

19.步骤3)距离判断。剔除所含河道长度小于等于步行出行者心理承受距离(l)的单元,其余单元进入下一步判断。

20.步骤4)吸引源判断。评价单元的任一子单元,如具备能吸引客流的功能,则判定为该评价单元具备吸引源,吸引源所在的子单元称为吸引源侧。具备吸引源的单元进入下一步判断,其余单元则剔除。

21.进一步的,所述能吸引客流的功能包括:公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、交通枢纽用地、广场用地、城市公园、轨道交通站点。

22.步骤5)客流基础判断:

23.51)计算吸引源对侧子单元的客流基础密度。所述客流基础密度计算采用以下公式:

[0024][0025]

其中,ei为第i个评价单元吸引源对侧子单元的客流基础密度;ai为第i个评价单元吸引源对侧子单元的岗位数;bi为第i个评价单元吸引源对侧子单元的居住人口数;si为第i个评价单元吸引源对侧子单元的用地面积;i为评价单元集合。

[0026]

52)若一个评价单元吸引源对侧子单元的客流基础密度大于等于设定的阈值时,则判定在该评价单元内应布设跨河人行桥。两侧子单元均具备吸引源时,只要任一子单元客流基础密度满足阈值即可。

[0027]

进一步的,客流基础密度阈值设置应至少达到二类工业用地的就业密度,客流基础密度阈值设置为2人/100平方米。

[0028]

与现有技术相比,本发明的优点在于:综合考虑跨河人行桥布设的影响因素,建立了融合划定评价范围、划分评价单元、距离判断、吸引源判断及客流基础判断的跨河人行桥布设必要性的决策流程,创新地提出一种结合定量与定性分析的跨河人行桥选址决策方法;通过本发明提出的吸引源判断方法及客流基础密度计算方法,可有效地实现对所选河流廊道两侧用地的选址适宜性综合评价;本发明提出的选址决策判别流程简单易实现,利用计算机技术和地理信息技术,可高效地完成计算流程。

附图说明

[0029]

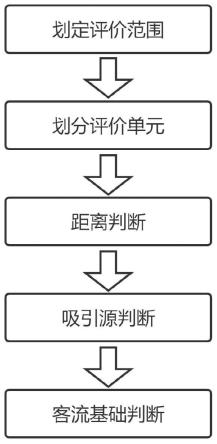

图1为本发明的决策流程示意图。

[0030]

图2为本发明的评价范围划分图。

[0031]

图3为本发明的评价单元初步划分图。

[0032]

图4为本发明的评价单元细分图。

[0033]

图5为本发明的吸引源判断示意图。

[0034]

图6为本发明的客流基础判断数据图。

具体实施方式

[0035]

下面结合说明书附图,对本发明的具体实施方式进行详细描述,以下描述基于本发明提供的示例,并非对本发明的限制,本发明涵盖其他任何类似情形。

[0036]

参照图1,一种跨河人行桥选址决策方法包含以下步骤:

[0037]

步骤1)划定评价范围:

[0038]

11)确定评价起止边界。参照图2,本示例将两条跨河道路之间的河道作为研究对象,河段总长度为1885米。相应的,这两条跨河道路为评价的起止边界。

[0039]

12)划定河流两侧缓冲区。根据相关的调研统计,研究地区的步行者平均出行距离为1200米,因此将缓冲区宽度确定为600米。结合缓冲区宽度,在河流岸线两侧划定平行河道的缓冲区。

[0040]

13)划定评价范围。将评价起止边界和河流两侧缓冲区外边界的围合范围作为本示例的评价范围。

[0041]

步骤2)划分评价单元:

[0042]

21)跨河设施筛选。参照图3,评价范围内共有四条跨河道路(包含起止边界对应的两条跨河道路)可供行人通行。

[0043]

22)初步划分。评价范围内现有的四条跨河道路将评价范围初步划分成了三个单元。

[0044]

23)单元细分。初步划分的单元1、2、3内的河道长度分别为999米、536米、350米。由于研究地区的步行者心理承受距离为400米,因此需要对单元1进行进一步细分。参照图4,采用540米的区间长度从单元1的上边界开始划分,最终将单元1细分为两个评价单元。根据细分结果,评价范围最终被划分为四个评价单元,每个单元以河道中线为界,根据河流流向分为左岸和右岸两个子单元,两个子单元互为对侧子单元。

[0045]

步骤3)距离判断。细分后的评价单元1、2、3、4内的河道长度分别为540米、459米、536米、350米。根据判定标准,应剔除河道长度小于等于步行出行者心理承受距离的单元,因此应剔除评价单元4,其余三个评价单元进入下一步判断。

[0046]

步骤4)吸引源判断。参照图5,结合每个评价单元的用地功能,判断是否具备客流吸引源。其中,评价单元2、3的两岸子单元均具备吸引客流的功能用地。具体的,评价单元2的左岸子单元具备吸引客流的功能为商业用地b1、行政办公用地a1、医院用地a51,右岸子单元具备吸引客流的功能为行政办公用地a1;评价单元3的左岸子单元具备吸引客流的功能为商业用地b1、行政办公用地a1、商务用地b2,右岸子单元具备吸引客流的功能为行政办公用地a1、商务用地b2。因此,评价单元2、3应进入下一步判断,评价单元1则被剔除。

[0047]

步骤5)客流基础判断:

[0048]

51)计算吸引源对侧子单元的客流基础密度。根据步骤4)的判断结果,评价单元2、3的两岸子单元均具备吸引源,因此需要对评价单元2、3的所有子单元进行客流基础密度计算。

[0049]

52)参照图6,根据客流基础密度计算公式,评价单元2的左右两岸子单元客流基础密度分别为1.5人/100平方米、1.2人/100平方米,评价单元3的左右两岸子单元客流基础密度分别为2.3人/100平方米、1.9人/100平方米。由于评价单元2的左右两个子单元的客流基础密度均低于阈值2人/100平方米,因此不应在评价单元2内布设跨河人行桥;而评价单元3

的左岸子单元客流基础密度大于阈值,根据判定标准,应在评价单元3内布设跨河人行桥。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1