一种变电站二次回路三维场景自动布线方法与流程

1.本发明涉及变电站二次系统三维可视化技术领域,特别涉及一种变电站二次回路三维场景自动布线方法。

背景技术:

2.现有的三维数字化技术是通过一定软件采用面向数字化基本构件,辅以电网技术专业手段,建立对象三维数字化模型。随着信息化技术的的不断发展,三维技术手段已在建筑、交通、医疗等多个领域广泛应用,电力领域内也在稳步推动三维技术在各个阶段的应用,三维技术已成为一个行业发展趋势。

3.在变电站工程建设中,二次电缆抗干扰及敷设等诸多反事故措施因无法通过三维设计直观展示,二次回路反措落实困难。施工人员仅通过二维图纸中的光线连接图开展光纤熔接和跳纤安装工作,效率低、易出错。

4.变电站二次回路光纤、电缆用量巨大,长久以来无法建立完整、清晰的二次回路台账,二次回路安全措施实施工作效率低、正确性及可靠性差,容易滋生检修工作安全隐患;二次线缆使用及运行情况成为盲区,二次回路故障定位困难,影响二次回路管理精益化及智能化提升。

5.现有对自动布线路径搜索算法的研究大都需要在布线前对三维布线空间进行带有权值的网格划分,在布线时需要存储所有网格的信息,模型的计算量和存储量比较大,且基于网格划分的路径搜索算法是固定步长的搜索算法,在网格空间中搜索得到的路径呈现出“台阶”状,不符合实际的布线效果。

技术实现要素:

6.本发明提供一种变电站二次回路三维场景自动布线方法,用以解决现有技术中的变电站二次屏柜的光电缆回路数量庞大,手动连接配置工作量繁重,面向各个端口、端子排的三维场景布线,通过频繁的三维场景切换也容易造成布线的遗漏,需设计一种自动布线方法,根据已有的线缆连接关系数字化文件,自动在三维场景下布置线缆的三维模型的问题。

7.本发明在已有的三维模型可视化基础上,扩充了二次线缆模型自动布线的方法,解决手动布线效率低下的问题,在视觉效果上对比手动布线有明显提升。在自动布线方法中,避免碰撞的处理机制,能增加模型在三维空间中的独立性,更好地支撑可视化界面开发过程中的交互功能。

8.本发明所采取的技术方案为:网络路径由多个rcp点用样条曲线和直线连接生成,使支架内部两点间用直线段连接,支架和支架之间用样条曲线连接。由于样条曲线的形成只与其端点有关,因此改变支架的位置只会影响与其相连的两条曲线。同时在可视化的时候对支架进行隐藏处理,以优化可视化展示效果。

9.本发明提供了一种变电站二次回路三维场景自动布线方法,线缆连接对象包括装置、端子排两类,包括如下步骤:起始点和结束点在两个不同的屏柜,则先加载两个屏柜的位置,沿着x轴方向平均分布:起始点端口根据内部绘制逻辑绘制到竖线槽-》延着竖线槽y轴方向绘制出屏柜0.5米的位置-》再向目标端口屏柜方向沿x轴方向绘制到目标端口最近的竖线槽下端-》向y轴方向延伸进入目标端口竖线槽-》根据屏柜内绘制逻辑完成后续的绘制。

10.进一步地,相同设备的端口连接方式:由一侧端口出发,根据设备模型在三维空间中的坐标位置,找与该设备距离最近的横向线槽;根据起始端口的z轴方向延伸出线缆进入其最近的横线槽,然后延伸到目标端口位置x坐标处,最后从该横线槽延伸绘制出来到达目标端口。

11.进一步地,不同设备的端口间连接方式:从起始点出发-》进入离起始点最近的横线槽

‑‑

》在横线槽中绘制进入其离起始点最近的竖线槽-》在竖线槽中绘制到达离目标点最近的横线槽的y坐标位置-》从该竖线槽绘制的位置进入目标点的横线槽

‑‑

》从目标点的横线槽中绘制到目标点的x轴位置

‑‑

》从目标点的横线槽的位置绘制到目标点。

12.进一步地,连接设备的端口和端子排端口:从起始点出发-》进入离起始点最近的横线槽-》在横线槽中绘制进入其端子排端口最近的竖线槽-》在竖线槽中延y轴方向绘制线路绘制到离目标端口最近的y轴位置-》从该竖线槽直接绘制到端子排端口。

13.更进一步地,因端子排内侧和外侧具有端口,在绘制到端子排端口时候还要根据端子排端口的朝向来判断是直接连至内侧端口或绕过端子排连接到外侧端口。

14.进一步地,连接端子排的端口和端口: 从起始点出发-》进入离起始点最近的端子排-》在端子排中y轴绘制到离其最近的横线槽的y轴位置-》进入横线槽x轴方向绘制-》进入离目标点最近的竖线槽-》在竖线槽中y轴方向绘制到目标点y轴位置-》从竖线槽绘制到目标点。

15.进一步地,绘制到端子排端口时候还要根据端口的朝向来判断是直接绘制到端口或绕过端子排进入端口。

16.优选地,所述端口方向朝上或者朝下,结合端口的实际朝向、位置、及周边的空间布局来综合判断走线方向,使其朝端口方向绘制进入端口。

17.本发明还提供了一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。

18.本技术的这些方面或其他方面在以下的实施例的描述中会更加简明易懂。

附图说明

19.为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

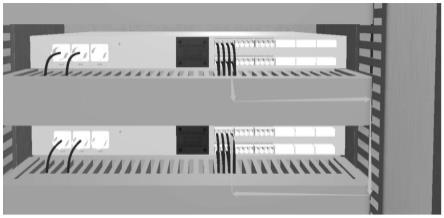

20.图1为本发明实施例的端口全路径电回路场景视图。

21.图2为本发明实施例的装置背面连接线位置示意图。

22.图3为本发明实施例的连接不同设备的端口和端口连接示意图。

23.图4为本发明实施例的连接设备的端口和端子排端口连接示意图图5为本发明实施例的连接端子排的端口和端口连接示意图。

具体实施方式

24.为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部份实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

25.参考图1,本发明实施例提供的一种变电站二次回路三维场景自动布线方法,网络路径由一系列rcp点用样条曲线和直线连接生成。支架内部两点间用直线段连接,支架和支架之间用样条曲线连接。由于样条曲线的形成只与其端点有关,因此改变支架的位置只会影响与其相连的两条曲线。同时在可视化的时候对支架进行隐藏处理,以优化可视化展示效果。

26.线缆连接对象包括装置、端子排两大类,本算法根据连接线两端连接对象的不同进行分类设计。

27.(1)连接同一设备的端口和端口第一步,由一侧端口出发,根据设备模型在三维空间中的坐标位置,找与该设备距离最近的横向线槽,根据起始端口的z轴方向延伸出线缆进入其最近的横线槽,然后延伸到目标端口位置x坐标处,最后从该横线槽延伸绘制出来到达目标端口。

28.(2)连接不同设备的端口和端口,如图3所示,从连接关系的一侧端口出发,依次搜索在三维场景中距离起点装置、终点装置最近的横向线槽,寻找两个线槽之间最近的竖向线槽路径,并将几段路径首尾相接。

29.绘制过程 :从起始点出发-》进入离起始点最近的横线槽

‑‑

》在横线槽中绘制进入其离起始点最近的竖线槽-》在竖线槽中绘制到达离目标点最近的横线槽的y坐标位置-》从该竖线槽绘制的位置进入目标点的横线槽

‑‑

》从目标点的横线槽中绘制到目标点的x轴位置

‑‑

》从目标点的横线槽的位置绘制到目标点。

30.(3)连接设备的端口和端子排端口,如图4所示,从连接关系的一侧端口出发,依次搜索在三维场景中距离起点装置最近的横向线槽、距离端子排最近的竖向线槽,寻找两个线槽之间的连接点作为线缆路径的转折点,再将几段路径首尾相接。

31.绘制过程:从起始点出发-》进入离起始点最近的横线槽

‑‑

》在横线槽中绘制进入其端子排端口最近的竖线槽

‑‑

》在竖线槽中延y轴方向绘制线路绘制到离目标端口最近的y轴位置

‑‑

》从该竖线槽直接绘制到端子排端口。

32.其中,因端子排内侧和外侧具有端口,在绘制到端子排端口时候还要根据端子排端口的朝向来判断是直接连至内侧端口,还是绕过端子排连接到外侧端口。

33.(4)连接端子排的端口和端口,如图5所示,从连接关系的一侧端口出发,搜索在三维场景中距离起点端子排端口最近的竖向

线槽,线路路径由起始点的端子排端子垂直进入竖向线槽,走向终点端子排端子位置后,再将几段路径首尾相接。

34.绘制过程:从起始点出发

‑‑

》进入离起始点最近的端子排-》在端子排中y轴绘制到离其最近的横线槽的y轴位置-》进入横线槽x轴方向绘制-》进入离目标点最近的竖线槽-》在竖线槽中y轴方向绘制到目标点y轴位置-》从竖线槽绘制到目标点。

35.绘制到端子排端口时候还要根据端口的朝向来判断是直接绘制到端口,还是需要绕过端子排进入端口。

36.(5)特殊端口连接端口方向朝上或者朝下,这种端口在绘制的时候会根据端口方向的位置对端口进行特殊处理,使其朝端口方向绘制进入端口。

37.跨屏柜的自动布线方法:起始点和结束点在两个不同的屏柜,需要先加载两个屏柜的位置,沿着x轴方向平均分布。绘制过程:起始点端口根据内部绘制逻辑绘制到竖线槽

‑‑

》延着竖线槽y轴方向绘制出屏柜0.5米的位置-》再向目标端口屏柜方向沿x轴方向绘制到目标端口最近的竖线槽下端

‑‑

》向y轴方向延伸进入目标端口竖线槽

‑‑

》根据屏内绘制逻辑完成后续的绘制逻辑。

38.以上参照示出根据本技术实施例的方法、装置(系统)和/或计算机程序产品的框图和/或流程图描述本技术。应理解,可以通过计算机程序指令来实现框图和/或流程图示图的一个块以及框图和/或流程图示图的块的组合。可以将这些计算机程序指令提供给通用计算机、专用计算机的处理器和/或其它可编程数据处理装置,以产生机器,使得经由计算机处理器和/或其它可编程数据处理装置执行的指令创建用于实现框图和/或流程图块中所指定的功能/动作的方法。

39.相应地,还可以用硬件和/或软件(包括固件、驻留软件、微码等)来实施本技术。更进一步地,本技术可以采取计算机可使用或计算机可读存储介质上的计算机程序产品的形式,其具有在介质中实现的计算机可使用或计算机可读程序代码,以由指令执行系统来使用或结合指令执行系统而使用。在本技术上下文中,计算机可使用或计算机可读介质可以是任意介质,其可以包含、存储、通信、传输、或传送程序,以由指令执行系统、装置或设备使用,或结合指令执行系统、装置或设备使用。

40.显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1