一种锥齿轮虚拟装配方法与流程

1.本发明属于齿轮装配技术领域,公开了一种锥齿轮虚拟装配方法。

背景技术:

2.作为汽车驱动桥不可缺少的核心部件,螺旋锥齿轮具有传动平稳、噪声低、承载能力强等特点。相较于圆柱齿轮,锥齿轮的齿面空间几何形状更加的复杂,螺旋锥齿轮加工质量的评估则更为严格,作为衡量螺旋锥齿轮加工质量的重要标志之一的齿面接触区的调整就显得十分重要。为使螺旋锥齿轮副工作正常,两齿轮必须有良好的齿面接触区和适当的啮合间隙。其中,齿面接触区更为重要。所谓齿面接触区,是指一对螺旋锥齿轮在啮合运转中轮齿齿面实际的接触部位,俗称“啮合印痕”。齿面接触区的形状、大小和位置对螺旋锥齿轮的平衡运转、使用寿命及噪声有直接影响。

3.现有技术中获取螺旋锥齿轮齿面接触区的方法有滚检试验、理论计算及有限元计算,其中,最常见的方法为有限元计算,该方法通过建立齿轮模型并进行网格划分来实现齿面接触区的模拟,但是划分网格需要大量的时间,耗时比较长、网格质量好则模拟分析效果好,网格质量差则模拟分析效果差,因此采用有限元计算的方法不仅耗时比较长而且分析效果质量不稳定。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种能够快速准确地得到一对齿轮的工作齿面接触印痕和非工作齿面的齿隙的锥齿轮虚拟装配方法。

5.为达此目的,本发明采用以下技术方案:

6.一种锥齿轮虚拟装配方法,包括以下步骤:

7.s10、建立锥齿轮模型、装配坐标系与位置变换坐标系,通过位置变换实现齿轮装配、误差调整以及小锥齿轮的旋转;

8.s20、提取分析齿面及其前后两个齿面;

9.s30、进行干涉消除,以使两个齿轮能够正常啮合;

10.s40、进行接触印痕仿真,以得到啮合椭圆及齿面接触区;

11.s50、进行印痕边缘优化,以对齿面接触区进行优化;

12.s60、进行齿隙获得。

13.作为优选地,干涉消除的步骤包括:

14.s310、通过坐标变换使得小锥齿轮沿着工作旋向进行旋转;

15.s320、测量大锥齿轮上分析齿面及其前后两个齿面与相对应的小锥齿轮齿面间距离,当三个距离中的最小值小于设定阀值时则认定干涉已消除。

16.作为优选地,接触印痕仿真的步骤包括:

17.s410、设定小锥齿轮的旋转步幅和步数,通过坐标变换对小锥齿轮进行旋转;

18.s420、通过坐标变换使得相啮合的两个锥齿轮按传动比各旋转一次;

19.s430、通过坐标变换使得小锥齿轮绕自身轴线自转直至工作齿面相切;

20.s440、判断分析齿面前后两对齿面的状态,若前齿面相交则重复s420~s430的步骤,若后齿面相交则结束,若两齿面均相离则得出接触椭圆,流程结束。

21.作为优选地,工作齿面相切的步骤包括:

22.s431、若当前分析齿面的状态为相交或者相离,通过坐标变换将小锥齿轮旋转t

°

,判断分析齿面的状态,若原始状态为相交或者相离旋转后依旧为原状态则继续旋转小锥齿轮t

°

;若原始状态为相交或者相离旋转后状态改变则进行下一步;

23.s432、若当前分析齿面的状态为相切那么得到接触点及切点;若当前分析齿面的状态为相交或者相离,通过坐标变换将小锥齿轮旋转t

°

/2,若旋转后状态不变或者相交变相离亦或者相离变相交,则继续旋转小锥齿轮t

°

/2,直至分析齿面相切得到接触点及切点。

24.作为优选地,印痕边缘优化的步骤包括:

25.s510、提取工作齿面的齿面边缘;

26.s520、使用二分法迭代法使印痕向齿面边缘靠近,直至得到齿面接触区。

27.作为优选地,齿隙获得的步骤包括:

28.s610、在分析齿面与小锥齿轮的齿面相切的前提下,将小锥齿轮的非工作齿面反向旋转,直至与大齿轮的非工作齿面相切;

29.s620、重复步骤s610至少3次,记录下旋转角度,取最小值,即可得到齿轮的齿隙。

30.作为优选地,所述齿轮装配的步骤包括:

31.s110、建立装配坐标系,利用坐标转换对小锥齿轮进行位置变换以移动到装配位置;

32.s120、进行安装误差调整。

33.作为优选地,安装误差调整的步骤为建立误差调整坐标系,利用坐标变换对小锥齿轮进行位置变换以实现误差调整。

34.作为优选地,可将锥齿轮虚拟装配方法进行编程,并对三维制图软件进行二次开发,以实现对锥齿轮的齿面接触区与齿隙的自动获取。

35.作为优选地,三维制图软件为catia。

36.有益效果:本发明通过坐标变换实现两个锥齿轮的装配、误差调整与小齿轮的旋转动作,并通过干涉消除、接触印痕仿真、印痕边缘优化以及齿隙获得步骤准确的得到一对锥齿轮的工作齿面接触区和非工作齿面的齿隙。不仅能够节省网格划分及质量控制的步骤还能得到准确的结果,逻辑简单,便于理解和编程。

附图说明

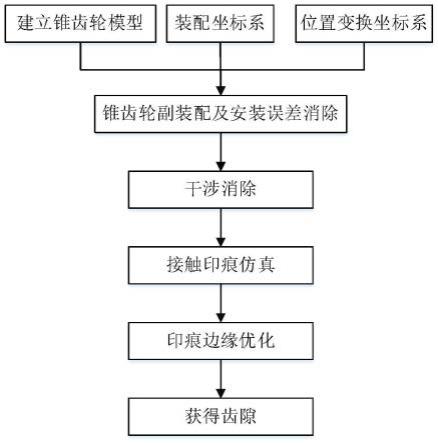

37.图1是本发明实施例提供的锥齿轮虚拟装配方法的步骤流程图;

38.图2是本发明实施例提供的触印痕仿真的步骤流程图;

39.图3是本发明实施例提供的工作齿面相切的步骤流程图。

具体实施方式

40.下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便

于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。

41.在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

42.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

43.在本实施例的描述中,术语“上”、“下”、“右”、等方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化操作,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅仅用于在描述上加以区分,并没有特殊的含义。

44.本实施例提供一种锥齿轮虚拟装配方法,该方法能够利用三维制图软件对一对锥齿轮进行虚拟装配并得到齿面接触区以及齿隙。

45.现有技术中获取螺旋锥齿轮齿面接触区的方法有滚检试验、理论计算及有限元计算,其中,最常见的方法为有限元计算,有限元计算通过建立齿轮模型并进行网格划分来实现齿面接触区的模拟,但是划分网格需要大量的时间,耗时比较长、网格质量好则模拟分析效果好,网格质量差则模拟分析效果差,因此采用有限元计算的方法不仅耗时比较长而且分析效果质量不稳定。

46.为了解决上述问题,如图1所示,本实施例提供的锥齿轮虚拟装配方法,包括以下步骤:

47.s10、建立锥齿轮模型,并进行锥齿轮装配;

48.s20、提取分析齿面及其前后两个齿面;

49.s30、进行干涉消除,以使两个齿轮能够正常啮合;

50.s40、进行接触印痕仿真,以得到啮合椭圆以及啮合椭圆的范围即齿面接触区;

51.s50、进行印痕边缘优化,以得到齿面接触区;

52.s60、进行齿隙获得。

53.该方法不用进行网格划分,所用时间短,并且得到的结果准确稳定。

54.具体而言,齿轮装配的步骤包括:

55.s110、建立装配坐标系,利用坐标转换对小锥齿轮进行位置变换以移动到装配位置;

56.s120、进行安装误差调整。

57.需要说明的是,本实施例采用三维制图软件catia作为工作环境进行的模型建立以及齿面接触区和齿隙的获得。在建立一对相啮合的锥齿轮副时,每个锥齿轮均以catia中默认的原始坐标系为基础,以原始坐标系的z轴作为轴线,位于z轴的负半轴的同一位置分

别对相啮合的锥齿轮进行模型建立。这样做的目的是便于小锥齿轮的装配坐标系与位置变换坐标系的建立。建立好需要变换的坐标系后利用catia自带的坐标转换命令,即可实现小齿轮在原始坐标系下位置转换到目标位置。

58.接下来对坐标系的建立进行说明。

59.在catia中进行坐标系建立时默认为以原始坐标作为基本,在坐标矢量方向相同的情况下输入新坐标相对于原始坐标三个方向的距离值即可实现平移坐标的建立。当然在catia中也可以建立旋转坐标,即新坐标相对于原始坐标有一定的角度。那么需要将原始坐标系中的坐标轴的矢量带入下方公式1所示的罗德里格斯公式,并输入需要旋转的角度即可得到新坐标三个坐标轴的矢量。

60.v1=cosθ

×

v(1-cosθ)(v

×

k)+sinθ

×k×v61.ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(公式1)

62.其中:v:一个单位向量;

63.k:旋转轴的单位向量;

64.θ:旋转轴的单位向量;

65.v1:v绕k旋转θ之后的向量。

66.小锥齿轮在进行坐标变换后虽然移动到了与大锥齿轮装配啮合的位置但是可能会有安装误差的存在,因此需要经过位置误差调整后才能得到所要的装配效果,位置误差调整的过程为建立误差调整坐标系,利用坐标变换对小锥齿轮进行位置变换以实现误差调整。逻辑简单,操作方便。

67.误差调整坐标系需要按照下方公式2进行误差平移坐标系矢量的计算,并以此建立误差平移坐标系。通过catia中的坐标转换命令将小锥齿轮转换到误差平移坐标系下即可实现安装误差的消除。

[0068][0069]

其中:β为轴交角;

[0070]

α为轴交角误差;

[0071]

p为小锥齿轮轴向误差;

[0072]

g为大锥齿轮轴向误差;

[0073]

e为偏置距误差;

[0074]ox

、oy和oz为误差平移坐标系矢量。

[0075]

仅仅通过坐标的转换不能实现真正的啮合,可能会存在大锥齿轮和小锥齿轮的轮齿干涉的情况。为了解决这个问题就需要用到干涉消除,干涉消除的具体步骤如下:

[0076]

s310、通过坐标变换使得小锥齿轮沿着工作旋向进行旋转;

[0077]

s320、测量大锥齿轮上分析齿面及其前后两个齿面与相对应的小锥齿轮齿面间距离,当三个距离中的最小值小于设定阀值时则认定干涉已消除,若三个距离中的最小值依然大于设定阀值则重复s310和s320步骤,直到干涉消除。

[0078]

需要说明的是,小齿轮的旋转也是通过首先建立旋转坐标系,然后通过坐标转换命令进行转换实现的。

[0079]

消除干涉后就可以进行接触印痕的仿真来得到啮合椭圆,如图2所示,接触印痕仿真的步骤如下:

[0080]

s410、设定小锥齿轮的旋转步幅和步数,建立所需旋转坐标通过坐标变换对小锥齿轮进行调整;

[0081]

s420、建立所需坐标系,通过坐标变换使得相啮合的两个锥齿轮按传动比各旋转一次;

[0082]

s430、建立所需坐标系,通过坐标变换使得小锥齿轮绕自身轴线自转直至工作齿面相切;

[0083]

s440、判断分析齿面前后两对齿面的状态,若前齿面相交则重复s420~s430的步骤,若后齿面相交则结束,若两齿面均相离则得出接触椭圆,流程结束。

[0084]

需要说明的是,旋转步幅和步数可以根据实际情况来进行调整,越小的旋转步幅,越多的旋转步数,则结果精度越高。另外,为了简化操作流程,大锥齿轮的旋转通过对小锥齿轮的相对转动实现。在进行接触印痕仿真前提取分析齿面并偏移一端距离,可选地为6.35微米作为实际颜料面,在分析齿面啮合的过程中颜料面会与小锥齿轮相交,即得到接触椭圆。不断重复s410~s440的步骤,将所得到的接触椭圆进行重合即可得到接触椭圆的范围即齿面接触区。

[0085]

进一步地,对工作齿面相切的步骤进行说明,如图3所示,包括:

[0086]

s431、若当前分析齿面的状态为相交或者相离,通过建立所需坐标系并进行坐标变换的方式将小锥齿轮旋转t

°

,判断分析齿面的状态,若原始状态为相交或者相离旋转后依旧为原状态则继续旋转小锥齿轮t

°

;若原始状态为相交或者相离旋转后状态为相交变相离或者相离变相交则说明旋转角度过大则进行下一步,若旋转后状态为相切也进入下一步;

[0087]

s432、若当前分析齿面的状态为相切那么得到接触点及切点;若当前分析齿面的状态为相交或者相离,通过坐标变换将小锥齿轮旋转t

°

/2,若旋转后状态不变或者相交变相离亦或者相离变相交,则继续旋转小锥齿轮t

°

/2,直至分析齿面相切得到接触点及切点。

[0088]

工作齿面相切的步骤也可以理解为:给与小锥齿轮一个旋转步幅t

°

,使小锥齿轮齿面向相切的方向逐步搜索,直到分析齿面相交变相离或者相离变相交,这样可以得到一个解域所在的区间,且区间的长度固定。接着,通过二分法每次将解所在的区间砍去一半,一步步逼近解域,最终实现分析齿面相切。操作方便,逻辑简单。

[0089]

进一步地,为了使得获取的齿面接触区的精度更高,可以采用印痕边缘优化的方法进行,具体而言,印痕边缘优化包括以下步骤:

[0090]

s510、提取工作齿面的齿面边缘;

[0091]

s520、使用二分法迭代使接触椭圆向齿面边缘靠近,直至得到所述齿面接触区。

[0092]

二分法迭代即为不断重复工作齿面相切的步骤使得接触椭圆向齿面边缘靠近,最后得到优化后的接触椭圆的范围即优化后的齿面接触区。逻辑简单,易于理解和编程。

[0093]

进一步地,在分析齿面与小锥齿轮的齿面相切的前提下,通过反向旋转小锥齿轮的方式即可实现齿隙角度的获取,通过弦长公式即可得出齿隙距离值,具体而言,齿隙获得的步骤为:

[0094]

s610、在分析齿面与小锥齿轮的齿面相切的前提下,将小锥齿轮的非工作齿面反

向旋转,直至与大齿轮的非工作齿面相切;

[0095]

s620、重复步骤s610至少3次,记录下旋转角度,取最小值,通过弦长公式计算即可得到齿轮的齿隙。

[0096]

以上即为本实施例提供的锥齿轮虚拟装配方法的方法步骤和逻辑,逻辑明了简单,便于理解,本领域的技术人员可对该逻辑方法进行代码编程,结合catia进行二次开发,以实现锥齿轮的齿面接触区与齿隙的自动获取,减少人力劳动的同时获取结果更加准确与快速。

[0097]

显然,本发明的上述实施例仅仅是为了清楚说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1