一种岩溶隧道岩溶安全厚度计算方法

1.本发明涉及隧道安全技术领域,尤其涉及一种岩溶隧道岩溶安全厚度计算方法。

背景技术:

2.从国内外岩溶隧道突水灾害事件看出,溶隧道突水灾害已成为岩溶区地下工程建设中最常见、最易发生以及破坏性最强的灾害之一。然而,由于岩溶的发育与含水、导水构造赋存规律的复杂性和隐蔽性,加上隧道突水、涌水机理涉及多门学科知识(包括岩溶学、构造地质学、水化学、地下水动力学、断裂力学、矿物岩石学、沉积学、流体力学、岩体水力学等),因此,对岩溶隧道突水灾害力学发生机理的研究是一项浩大的工程,目前人们对它的认识还不够完善。虽然目前探测工作面前方水体的方法众多,但是仍不能完全判断出隐藏于地下深处的裂隙、管道、溶腔等含水部位,地下水的连通情况也同样十分复杂,于是突水灾害仍是目前隧道建设中最主要灾害之一,突水灾害将对工程建设造成巨大的危害。

3.隧道挖掘前期,需要探测待挖掘隧道附近是否有溶腔、溶腔产生的压力,从而根据该压力判断溶腔能够影响岩层的厚度,得到准确的压力-厚度曲线是解决隧道突水问题的重要途径,然而目前在计算安全厚度曲线时,制备过程较为繁琐,同时存在实验数据误差,影响整体曲线制备的准确度。

技术实现要素:

4.本发明的目的是解决现有技术中的问题,而提出的一种岩溶隧道岩溶安全厚度计算方法。

5.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

6.一种岩溶隧道岩溶安全厚度计算方法,包括以下步骤:

7.s1,首先构建岩溶隧道与溶腔在岩溶内的结构模型,根据结构模型,制作基于溶腔所在不同位置下的安全厚度计算模型;

8.s2,获取岩溶隧道所在岩溶内的基础参数和溶腔所在岩溶内的基础参数;

9.s3,在构建的结构模型下,根据结构模型中的各项基础参数输入至安全厚度计算模型中,得到结构模型下的安全厚度,并按照安全厚度与基础参数的基础关系制备安全厚度曲线图,

10.s4,引入s2中获取的隧道和溶腔实际参数,对安全厚度曲线图进行修正。

11.优选的,s1中,在构建结构模型时,岩溶隧道上端采用半圆柱形结构下端采用长方体结构,溶腔采用工型结构,且工型结构的两端呈弧形,从而使溶腔与岩溶隧道之间简化为平板状。

12.优选的,s1中,溶腔所在不同位置指溶腔处于岩溶隧道的上方、溶腔处于岩溶隧道的下方以及溶腔处于岩溶隧道的两侧,使制备的安全厚度计算模型至少有三种,同时安全厚度计算模型采用定量分析方法在假定条件建立相应的物理力学模型或数学模型下分析计算,且采用的分析方法包括难获得稳定系数法﹑普氏破裂拱理论分析法和数值模拟法3

种。

13.优选的,在进数值模拟方法中采用有限单元法和有限差分法以及非线性有限元和数值流形方法,通过强度折减技术与枚举优化理论的应用,确定出安全厚度值。

14.优选的,s2中,在获取岩溶隧道和溶腔的基础参数时,首先根据地质勘察资料,判定溶洞情形,并由深部岩溶水多呈承压状态,故可假设溶腔处于充满状态,然后将隧道围岩防突安全岩层的岩体视为不完整的岩板,最后将防突安全岩层的受力简化为高水头压力和隧道防突安全岩层上部岩体重力的共同作用。

15.优选的,所述岩溶隧道和溶腔的基础参数至少包括岩溶隧道的直径、粘聚力、内摩擦角、埋深、容重、高度和岩体泊松比等等以及溶腔所在深度时的抗拉强度、高跨比、抗剪强度、最大剪应力和最大正应力。

16.优选的,s3中,在输出相应参数下的安全厚度数值时,并获取历史岩溶隧道的最小安全距离,在各种影响因素下判断所得数值与历史数值相比较,判断所获取数值是否在基础范围内,并判断数值的正确性,最后保留正确的安全厚度数值,然后再引入实际参数进行计算,经过再次判断后,制备安全厚度与相应实际参数下的曲线图。

17.本发明与现有技术相比具有以下优点:

18.1、本发明通过建立结构模型的方式,并在结构模型下建立安全厚度计算模型,根据不同的位置状况,配合获取的隧道和溶腔基础参数,计算出符合要求下的安全厚度,并且引入历史数据对比,对获取的数据进行判断修正,从而待确定得到正确的计算模型数值,进而实现对实际工程进行指导。

附图说明

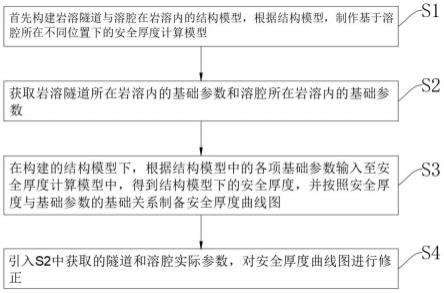

19.图1为本发明提出的一种岩溶隧道岩溶安全厚度计算方法的结构流程图;

20.图2为本发明提出的一种岩溶隧道岩溶安全厚度计算方法的隧道与溶腔所处位置的结构图。

具体实施方式

21.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

22.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

23.隧道与溶洞间岩层形状千变万化,但在溶洞洞径不小于隧道最大尺度时,溶洞形状近似于大厅状,分析时可将溶洞与隧道间岩层简化为平板状。为便于分析,假定溶洞尺度不小于隧道尺度,且隧道洞径不小于5m(宋战平,2006)。隧道与溶洞间岩层基本条件如下:

24.(1)溶洞是经过漫长的地质历史时期形成的,在进行隧道施工前围岩中的应力已处于稳定平衡状态;在隧道工程的施工和运行期间,溶洞形态不变化;

25.(2)不考虑溶洞与隧道间岩层的成拱效应,溶洞与隧道间岩层为平板状;

26.(3)溶洞与隧道间岩层为均匀连续的各向同性体;岩体既能承受压应力,也能承受

拉应力:

27.(4)隧道施工期间荷载可视为集中荷载或在岩层板面上的局部竖向均布荷载。

28.根据以上条件,在溶腔尺寸不小于隧道最大尺度或溶洞与隧道大角度相交时,溶洞在隧道横面上的尺度大于隧道跨度,在岩层自重和人为外荷载影响下,溶洞与隧道间岩层力学模型可视为两端简支或四周固支的弹性板。考虑最不利条件,将岩层的破坏视为薄板的失稳,因此,岩溶隧道顶板最小安全厚度即为薄层岩板的稳定最小厚度。

29.参照图1,一种岩溶隧道岩溶安全厚度计算方法,包括以下步骤:

30.s1,首先构建岩溶隧道与溶腔在岩溶内的结构模型,根据结构模型,制作基于溶腔所在不同位置下的安全厚度计算模型;

31.s2,获取岩溶隧道所在岩溶内的基础参数和溶腔所在岩溶内的基础参数;

32.s3,在构建的结构模型下,根据结构模型中的各项基础参数输入至安全厚度计算模型中,得到结构模型下的安全厚度,并按照安全厚度与基础参数的基础关系制备安全厚度曲线图,

33.s4,引入s2中获取的隧道和溶腔实际参数,对安全厚度曲线图进行修正。

34.参照图2,s1中,在构建结构模型时,岩溶隧道上端采用半圆柱形结构下端采用长方体结构,溶腔采用工型结构,且工型结构的两端呈弧形,从而使溶腔与岩溶隧道之间简化为平板状。s1中,溶腔所在不同位置指溶腔处于岩溶隧道的上方、溶腔处于岩溶隧道的下方以及溶腔处于岩溶隧道的两侧,使制备的安全厚度计算模型至少有三种,同时安全厚度计算模型采用定量分析方法在假定条件建立相应的物理力学模型或数学模型下分析计算,且采用的分析方法包括难获得稳定系数法﹑普氏破裂拱理论分析法和数值模拟法3种。在进数值模拟方法中采用有限单元法和有限差分法以及有应用非线性有限元和数值流形方法,通过强度折减技术与枚举优化理论的应用,确定出安全厚度值。定量分析法多是以数值模拟数据为基础,结合正交试验与多元回归分析法,能有效突破半定量分析法对工程经验的依赖,从而避免力学结构模型的不适用性,有利于全面考虑多因素相互作用与影响。

35.s2中,在获取岩溶隧道和溶腔的基础参数时,首先根据地质勘察资料,判定溶洞情形,并由深部岩溶水多呈承压状态,故可假设溶腔处于充满状态,然后将隧道围岩防突安全岩层的岩体视为不完整的岩板,最后将防突安全岩层的受力简化为高水头压力和隧道防突安全岩层上部岩体重力的共同作用。岩溶隧道和溶腔的基础参数至少包括岩溶隧道的直径、粘聚力、内摩擦角、埋深、容重、高度和岩体泊松比等等以及溶腔所在深度时的抗拉强度、高跨比、抗剪强度、最大剪应力和最大正应力。因岩溶隧道处于以上各影响因子共同作用的复杂环境下,故溶洞顶板安全厚度的预测数学模型必须同时考虑以上因子的共同作用。

36.s3中,在输出相应参数下的安全厚度数值时,并获取历史岩溶隧道的最小安全距离,在各种影响因素下判断所得数值与历史数值相比较,判断所获取数值是否在基础范围内,并判断数值的正确性,最后保留正确的安全厚度数值,然后再引入实际参数进行计算,经过再次判断后,制备安全厚度-与相应实际参数下的曲线图。

37.例如,可以测量50-100组数据,制作模型数据-安全厚度关系的曲线,并在引入修正后确定新的曲线图,而实际中具体测量数据的组数是根据实际测量环境进行改变的。

38.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1