复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级判定方法与流程

1.本发明属于复杂地质条件下的隧洞工程技术领域,尤其涉及一种复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级判定方法。

背景技术:

2.目前,在工程建设过程中,受地形条件制约导致高速公路、长距离引调水工程等必须采用隧洞方案穿越山岭或槽谷,尤其是西部山区地质构造极其复杂,在施工过程中导致隧洞在穿越区域性宽大断裂带、泥岩、页岩及绿泥片岩、绢云母片岩等软岩地层时常常会遇到软岩大变形此类地质灾害,软岩大变形灾害的发生不仅对人员和机械的安全构成了严重威胁,还会造成工期的延误,造成大的经济损失,因此在隧洞穿越或即将穿越区域断层带或软岩类地层施工过程中,需要在地质勘察的基础上,大量搜集软岩大变形灾害典型案例,全面系统地查找隧洞穿越软岩地层过程中软岩大变形致灾地质影响因素,通过专家调查分析,确定关键地质因子,同时结合施工监测、物探等成果,进而对软岩大变形灾害风险等级进行评估,最终对开挖掌子面前方不良工程地质进行超前预报,准确掌握掌子面前方地质情况,使隧洞穿越软岩地层遭遇软岩大变形的灾害风险最小化、可控化,减少隧洞建设的经济损失,避免人员伤亡和工期延误,这将对隧洞施工安全的保障有着极大的作用,对于隧洞施工技术的发展具有十分重要的意义。

3.隧洞穿越软岩地层遭遇软岩大变形的灾害风险评估工作对隧洞安全施工具有重要意义,然而,目前这类灾害风险评估还存在以下问题:

4.一、隧洞穿越软岩类地层遭遇软岩大变形灾害受较多非确定性因素的影响,例如软岩类地层的岩性组合、软岩地层所在的区域地质构造背景环境、围岩最大主应力等,这些因素都具有一定的不确定性,对隧洞软岩大变形灾害的产生起到了重要的作用,而针对以上这些不确定影响因素进行定量评价,存在较大困难。

5.二、现行规程规范中没有相对成熟的隧洞穿越软岩类地层遭遇软岩大变形灾害风险评估方法,而在实际隧洞穿越软岩类地层可能遭遇软岩大变形灾害风险评估中,一些可能导致隧洞软岩大变形的不确定因素例如软岩类地层的岩性组合、软岩类地层所处的区域构造背景环境、水文地质条件等多采用定性描述,这样在实际操作中非常不便,无法直观的描述该因素的影响,另外,这种定性描述也不利于计算机程序编写,在形成智能化软岩大变形灾害风险评估系统的时候非常不便,所以,定量的准确评估影响因素对隧洞穿越软岩地层遭遇软岩大变形灾害风险等级判定有着极为重大的意义。

6.通过上述分析,现有技术存在的问题及缺陷为:

7.(1)现有技术无法对影响隧洞穿越软岩类地层遭遇软岩大变形灾害的非确定性因素进行定量评价;

8.(2)现有技术没有隧洞穿越软岩类地层遭遇软岩大变形灾害风险评估方法;

9.(3)现有的灾害评估方法采用定性评估,在实际应用中受到限制,且评估不准确。

技术实现要素:

10.针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级判定方法。

11.本发明是这样实现的,一种复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级判定方法,所述复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级判定方法包括:

12.步骤一,通过地质勘察获取隧洞区工程地质条件;采集隧洞区工程地质与水文地质信息确定风险指标因素以及各个风险指标因素的权值;

13.步骤二,对所述各个风险指标因素构建影响因素指标层次表,并进行风险评分;基于各个风险指标因素的风险评分确定风险等级值;

14.步骤三,根据所述风险等级值的大小判断得到复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级。

15.进一步,所述隧洞区工程地质条件包括:隧洞区软岩地层的分布特征、岩性组合特征、围岩强度应力比、岩体完整性信息。

16.进一步,所述风险指标因素包括岩性组合、地质构造、岩石饱和单轴抗压强度、围岩强度应力比、实测收敛应变、水文地质、变形观测、变形监测。

17.进一步,所述岩性组合、地质构造、岩石饱和单轴抗压强度、围岩强度应力比、实测收敛应变、水文地质、变形观测、变形监测的因素的权值分别为15、30、15、15、15、10、15、15。

18.进一步,所述步骤二中,对所述各个风险指标因素构建影响因素指标层次表,并进行风险评分包括:

19.确定各个风险指标因素的影响因素以及对应指标分值,构建影响因素指标层次表,并进行风险评分。

20.进一步,所述各个风险指标因素的影响因素以及对应指标分值包括:

21.所述岩性组合包括的影响因素和权值分别为:纯软岩20、软硬相间,以软岩为主15、硬质岩0;

22.所述地质构造包括的影响因素和权值分别为:断层破碎带及影响带30、褶皱区或结构面密集发育区20、岩层缓倾且走向与洞线呈小锐角10、岩层缓倾或走向与洞线呈小锐角5、其它0;

23.所述所在部位岩石饱和单轴抗压强度包括的影响因素和权值分别为:rb≤5mpa、5<rb≤15mpa、15<rb≤30mpa、30mpa<rb;

24.所述围岩强度应力比包括的影响因素和权值分别为:s《0.15、0.15≤s<0.25、0.25≤s<0.45、0.45<s;

25.所述实测收敛应变包括的影响因素和权值分别为:ε>10、5<ε≤10、2.5<ε≤5、1《ε≤2.5、ε≤1;

26.所述水文地质包括的影响因素和权值为:压力水头h>100、10《压力水头h≤100、压力水头h≤10 0;

27.所述变形观测包括的影响因素和权值为:围岩挤出、掉块时15;

28.所述变形监测包括的影响因素和权值为:应力计、应变计监测异常时15。

29.进一步,所述基于各个风险指标因素的风险评分确定风险等级值包括:将各个风险指标因素的风险评分进行加和确定风险等级值。

30.进一步,所述根据所述风险等级值的大小判断得到复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级包括:

31.若风险等级值大于80,则判断软岩大变形风险等级为极高;

32.若风险等级值为40至80,则判断软岩大变形风险等级为高;

33.若风险等级值小于40,则判断软岩大变形风险等级为低。

34.进一步,所述根据所述风险等级值的大小判断得到复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级还包括:

35.若岩性为泥岩、页岩、软质片岩、断层破碎且隧洞围岩强度应力比小于0.45,影响围岩自成拱,则判断复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险评估为高。

36.本发明的另一目的在于提供一种实施所述复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级判定方法的复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级评估系统,所述复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级评估系统包括:

37.数据采集模块,用于通过地质勘察获取隧洞区工程地质条件;

38.指标因素确定模块,用于采集隧洞区工程地质与水文地质信息确定风险指标因素以及各个风险指标因素的权值;

39.风险评分模块,用于对所述各个风险指标因素构建影响因素指标层次表,并进行风险评分;基于各个风险指标因素的风险评分确定风险等级值;

40.风险等级确定模块,用于根据所述风险等级值的大小判断得到复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级。

41.结合上述的技术方案和解决的技术问题,请从以下几方面分析本发明所要保护的技术方案所具备的优点及积极效果为:

42.第一、针对上述现有技术存在的技术问题以及解决该问题的难度,紧密结合本发明的所要保护的技术方案以及研发过程中结果和数据等,详细、深刻地分析本发明技术方案如何解决的技术问题,解决问题之后带来的一些具备创造性的技术效果。

43.(1)本发明通过对隧洞穿越软岩地层过程中软岩大变形致灾地质影响因素的全面系统分析,地质勘察成果与施工观测、监测成果有机结合,确定了岩性组合、地质构造、岩石饱和单轴抗压强度、围岩强度应力比、实测收敛应变、水文地质、变形观测、变形监测作为软岩大变形灾害风险指标因素。

44.(2)以工程实践中发生的各类软岩大变形灾害为导向,理论与实践相结合,采用专家调查分析方法,对各项风险指标因素按影响水平进行更细层次划分,比如岩性组合分为纯软岩、软硬相间,以软岩为主、硬质岩等,确定了软岩大变形灾害风险各项指标因素关键因子,实现了各影响指标分值的定量评价,使得软岩大变形灾害风险评估依据更充分、可信。

45.(3)本发明以所述各个风险指标因素构建影响因素指标层次表,进行风险评分,基于各个风险指标因素的风险评分确定风险等级值,根据所述风险等级值的大小判断得到复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级,建立了软岩大变形灾害风险评估智能化系统,形成了一套隧洞穿越软岩类地层遭遇软岩大变形灾害风险评估方法。

46.具体描述如下:

47.本发明通过量化影响因素对风险等级进行直观的评价,具有科学严谨、操作简单、

便于编程计算、适用范围广的优点。

48.本发明操作简单,只需要对复杂地质条件下隧洞工程软岩大变形灾害各种影响因素按照评分标准进行打分,根据最后打分结果进行风险等级划分,即可判断是否需要预测预报;

49.本发明结果直观:以量化的结果评价复杂地质条件下隧洞工程软岩大变形灾害风险影响系数和评价结果,直观可见,根据分数能清晰判断影响因素的程度;

50.本发明便于编程计算:本发明方法的复杂地质条件下隧洞工程软岩大变形灾害风险评估结果以量化结果给出,适用于计算机编程可视化实现,更有利于软岩大变形灾害风险评估的进行;

51.本发明适用范围广:本发明的方法对复杂地质条件下隧洞工程软岩大变形灾害风险具有很好指导意义。

52.第二,把技术方案看做一个整体或者从产品的角度,本发明所要保护的技术方案具备的技术效果和优点,具体描述如下:

53.本发明通过模糊数学法对软岩大变形灾害的各种影响因素按照评分标准进行打分,根据最后打分结果进行风险等级划分,即可判断是否需要预测预报,不仅使其能直观的评价灾害风险,也能更加方便于计算机风险评估系统的集成,并以此进行复杂地质条件下隧洞工程软岩大变形灾害风险评估,对隧洞地质超前预报有着重大的意义,具有科学严谨,高效易操作、便于编程计算、适用范围广等优点,可为类似隧洞地质超前预报提供借鉴。

54.第三,作为本发明的权利要求的创造性辅助证据,还体现在本发明的技术方案转化后的预期收益和商业价值为:

55.本发明以量化的结果评价隧洞软岩大变形灾害风险等级,直观可见,便于编程计算,适用于计算机编程可视化实现,适用范围广,尤其是复杂地质条件下深埋长隧洞适用性强,具有广阔的应用前景和推广价值。不仅适用于勘察单位,也适用于工程建设单位及施工单位,预期收益和商业价值可达百万元以上。

56.本发明的技术方案解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题:本发明通过对隧洞穿越软岩地层过程中软岩大变形致灾地质影响因素的全面系统分析,地质勘察成果与施工观测、监测成果相结合方式,确定了软岩大变形灾害风险指标因素:岩性组合、地质构造、岩石饱和单轴抗压强度、围岩强度应力比、实测收敛应变、水文地质、变形观测、变形监测。通过各项风险指标因素按影响水平更细层次划分,确定了软岩大变形灾害风险各项指标因素关键因子,实现了各影响指标分值的定量评价,解决了现有技术无法对影响隧洞穿越软岩类地层遭遇软岩大变形灾害的非确定性因素进行定量评价的缺陷,建立了软岩大变形灾害风险评估智能化系统,形成了一套隧洞穿越软岩类地层遭遇软岩大变形灾害风险评估方法,成功解决了现有技术尚无隧洞穿越软岩类地层遭遇软岩大变形灾害风险评估方法的难题。

附图说明

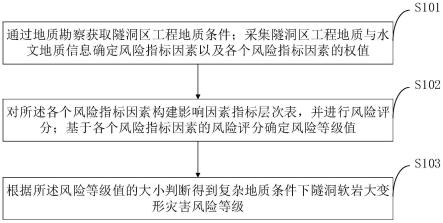

57.图1是本发明实施例提供的复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级判定方法流程图。

具体实施方式

58.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

59.一、解释说明实施例。为了使本领域技术人员充分了解本发明如何具体实现,该部分是对权利要求技术方案进行展开说明的解释说明实施例。

60.如图1所示,本发明实施例提供的复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级判定方法包括:

61.s101,通过地质勘察获取隧洞区工程地质条件;采集隧洞区工程地质与水文地质信息确定风险指标因素以及各个风险指标因素的权值;

62.s102,对所述各个风险指标因素构建影响因素指标层次表,并进行风险评分;基于各个风险指标因素的风险评分确定风险等级值;

63.s103,根据所述风险等级值的大小判断得到复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级。

64.本发明实施例提供的复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级评估系统包括:

65.数据采集模块,用于通过地质勘察获取隧洞区工程地质条件;

66.指标因素确定模块,用于采集隧洞区工程地质与水文地质信息确定风险指标因素以及各个风险指标因素的权值;

67.风险评分模块,用于对所述各个风险指标因素构建影响因素指标层次表,并进行风险评分;基于各个风险指标因素的风险评分确定风险等级值;

68.风险等级确定模块,用于根据所述风险等级值的大小判断得到复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级。

69.本发明实施例提供的复杂地质条件下隧洞工程软岩大变形灾害风险等级判定方法具体包括以下步骤:

70.(1)开展地质勘察,获取隧洞区工程地质条件,主要包括软岩地层的分布特征、岩性组合特征、隧洞围岩强度应力比、岩体完整性信息;若岩性为泥岩、页岩、软质片岩、断层破碎带等,且隧洞围岩强度应力比小于0.45,影响围岩自成拱,则复杂地质条件下隧洞工程软岩大变形灾害风险评估为高。

71.(2)采集隧洞区工程地质与水文地质信息作为风险指标因素;风险指标因素包括岩性组合、地质构造、岩石饱和单轴抗压强度、围岩强度应力比、实测收敛应变、水文地质、变形观测、变形监测;各个指标因素的总权值为130,岩性组合、地质构造、岩石饱和单轴抗压强度、围岩强度应力比、实测收敛应变、水文地质、变形观测、变形监测的因素权值分别为15、30、15、15、15、10、15、15。

72.(3)对各个风险指标因素建立影响因素指标层次表进行风险评分,将各个风险评分相加作为风险等级值;其中,各个风险指标因素的因素指标和权重如下:

73.1)岩性组合包括的影响因素和权值分别为:纯软岩(《15mpa)20、软硬相间,以软岩为主15、硬质岩0。

74.2)地质构造包括的影响因素和权值分别为:断层破碎带及影响带30、褶皱区或结

构面密集发育区20、岩层缓倾且走向与洞线呈小锐角10、岩层缓倾或走向与洞线呈小锐角5、其它0。

75.3)所在部位岩石饱和单轴抗压强度包括的影响因素和权值分别为:rb≤5mpa 20、5<rb≤15mpa 10、15<rb≤30mpa 5、30mpa<r

b 0。

76.4)围岩强度应力比包括的影响因素和权值分别为:s《0.15 15、0.15≤s<0.25 10、0.25≤s<0.45 5、0.45<s 0。

77.5)实测收敛应变包括的影响因素和权值分别为:ε>10 15、5<ε≤10 10、2.5<ε≤5 5、1《ε≤2.5 3、ε≤1 0。

78.6)水文地质条件包括的影响因素和权值为:压力水头h>100 10、10《压力水头h≤100 5、压力水头h≤10 0。

79.7)变形观测包括的影响因素和权值为:围岩挤出、掉块等现象时15。

80.8)变形监测包括的影响因素和权值为:应力计、应变计监测异常时15。

81.表1风险指标因素的影响因素和指标分值

82.[0083][0084]

(4)根据风险等级值的大小判断得到复杂地质条件下隧洞工程软岩大变形灾害风险等级;若风险等级值大于80,则评估软岩大变形风险等级为极高;若风险等级值为40至80,则评估软岩大变形风险等级为高;若风险等级值小于40,则评估软岩大变形风险等级为

低。

[0085]

二、应用实施例。为了证明本发明的技术方案的创造性和技术价值,该部分是对权利要求技术方案进行具体产品上或相关技术上的应用实施例。

[0086]

将本发明实施例提供的复杂地质条件下隧洞软岩大变形灾害风险等级判定方法应用于进行计算机风险评估系统的集成,进行复杂地质条件下隧洞工程软岩大变形灾害风险评估,可进行隧洞地质超前预报。

[0087]

本发明已在滇中引水工程香炉山隧洞、芹河隧洞、长育村隧洞施工中得到了广泛应用,尤其是隧洞在穿越断层破碎带软岩、绢云母片岩、泥页岩时,通过应用该项技术,对隧洞可能遭遇的软岩大变形灾害风险进行了及时预报预警,为隧洞安全开挖提供了技术保障。

[0088]

在香炉山隧洞已完成长达15km的隧洞软岩大变形灾害风险评估预报工作中,共进行了软岩大变形风险评估50余次,评估结论与实际开挖揭露情况基本吻合,精准预测了隧洞掘进过程中可能遭遇软岩大变形风险等级极高、高的洞段与部位,及时采取超前加固措施,大大降低了施工安全风险,并减少了隧洞开挖产生软岩大变形而造成的经济损失。

[0089]

滇中引水工程某钻爆法施工隧洞围岩主要为硅质岩、泥页岩,自隧洞开挖以来,多次发生软岩变形问题。在2022年3月开始运用本发明技术方案,针对构造揉皱发育硅质岩与页岩这种软硬相间的岩层进行软岩大变形灾害风险等级判定。其主要指标如下岩性组合:软硬相间,以软岩为主(附分10分)、岩石饱和单轴抗压强度:5<rb≤15mpa(附分10分)、围岩强度应力比:0.15≤s<0.25(附分10分)、实测收敛应变ε>10(附分15分)、水文地质:压力水头h>100(附分10分)、变形观测:具有围岩挤出、掉块等现象(附分15分),总分70分,评估软岩大变形风险等级为高。根据评判等级,立即建议施工现场采取了小台阶开挖、超前固结灌浆、超前管棚、增加锁脚锚管等措施。采用本发明技术方案,提前预判变形风险,及时采取预防措施,有效的进行了事前控制,避免了事后的风险。

[0090]

滇中引水工程某tbm法掘进隧洞,围岩主要为泥岩夹泥质砂岩。在2022年1月开始运用本发明技术方案,针对该软硬相间的岩层进行软岩大变形灾害风险等级判定。其主要指标如下岩性组合:软硬相间,以软岩为主(附分10分)、岩石饱和单轴抗压强度:5<rb≤15mpa(附分10分)、围岩强度应力比:0.15≤s<0.25(附分10分)、实测收敛应变2.5<ε≤5(附分5分)、水文地质:压力水头10《h≤100(附分5分)、变形观测:具有围岩挤出、掉块等现象(附分15分),总分55分,评估软岩大变形风险等级为高。根据评判等级,结合工法特征,立即建议施工现场采取加密型钢、增加半剖工字钢连接增加刚度、增加系统锚杆长度等措施。采用本发明技术方案,提前预判变形风险,及时采取预防措施,有效的进行了事前控制,避免了事后的风险。

[0091]

三、实施例相关效果的证据。本发明实施例在研发或者使用过程中取得了一些积极效果,和现有技术相比的确具备很大的优势,下面内容结合试验过程的数据、图表等进行描述。

[0092]

应当注意,本发明的实施方式可以通过硬件、软件或者软件和硬件的结合来实现。硬件部分可以利用专用逻辑来实现;软件部分可以存储在存储器中,由适当的指令执行系统,例如微处理器或者专用设计硬件来执行。本领域的普通技术人员可以理解上述的设备和方法可以使用计算机可执行指令和/或包含在处理器控制代码中来实现,例如在诸如磁

盘、cd或dvd-rom的载体介质、诸如只读存储器(固件)的可编程的存储器或者诸如光学或电子信号载体的数据载体上提供了这样的代码。本发明的设备及其模块可以由诸如超大规模集成电路或门阵列、诸如逻辑芯片、晶体管等的半导体、或者诸如现场可编程门阵列、可编程逻辑设备等的可编程硬件设备的硬件电路实现,也可以用由各种类型的处理器执行的软件实现,也可以由上述硬件电路和软件的结合例如固件来实现。

[0093]

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1