一种基于解吸起点前置的煤层气损失量计算方法与流程

1.本发明涉及煤层气资源勘查领域,具体属于一种煤层气含量测试中损失气量的准确计算方法。

背景技术:

2.煤层气含量是由自然解吸量、损失量和残余量三者之和构成的,其中的自然解吸气量和残余气量测定计算方法较为直观、准确,而损失气量无法直接测定,目前采用损失气量与损失时间和解吸时间之和的平方根成正比的经验公式计算得出,这一计算损失量的经验公式简称为“直接法”,是将装罐后前10个点的解吸数据进行了直线化拟合得出的结果(如图2所示),计算时未考虑整个解吸过程是符合自然对数规律、煤心破碎程度、煤层气释放速率随着时间不断减小和煤对煤层气的放散初速度大小等客观影响因素,因为煤心越破碎、散放时间越早、初期散放速度越大、提心和采样装罐时间越长,损失量就越大。实际上煤层气的自然解吸量与解吸时间从始至终一直呈现自然对数的关系(如图1所示),从初次开始产生损失量起,到装罐后的这段时间内,产生的损失量与损失时间仍然成自然对数关系(如图3所示),而不是“直接法”处理后的直线关系(如图2所示),实践证明“直接法”估算出的损失量比实际损失量偏小数倍,严重失真。因为损失量自井内开始提煤心就发生了,直到煤心完成装罐才停止,这段时间内,损失量的产生规律依旧遵循自然解吸曲线特征的,且前十分钟内的解吸速率和解吸量是最大的,而“直接法”计算损失量时参考的是装罐后的解吸速率,忽略了装罐前的解吸速率最大这一特征(煤层气放散初速度越大,短时间内释放的煤层气量越大,损失量就越大),导致按照“直接法”计算出的损失量比实际损失量要小的多,从而造成了煤层气测定含量普遍小于实际含量,影响了整个煤层气资源潜力评价成果的可靠性,这也是我国煤层气行业面临的一个共性问题。普遍认为“直接法”测定的总含气量比开采期间的实际总含气量至少偏小10~50%,主要是估算损失量时没有充分考虑煤对煤层气(瓦斯)的放散速度随是着时间的推移而不断减小这一特性规律,导致估算的损失量远远小于实际损失量。从宁夏某矿区 6 #煤层实测自然解吸曲线函数与时间之和平方根直线函数的各自前10min 曲线斜率可知(如图4),以符合自然对数规律的自然解吸曲线为准(“前置法”),推算其在装罐前10min 内的损失量计算模型的曲线的斜率k=464. 16 (如图4),而以损失量与时间之和平方根成正比为准(“直接法”),推算其在装罐前10min 内的损失量计算模型的曲线的斜率k=286. 35(如图4),前者是后者的1. 62 倍,这就说明目前采用的“直接法”计算出的损失量远远小于自然解吸规律下的实际损失量,在后期的煤层气开采中也证实了“直接法”测试含气量比实际含气量偏小10~50%。这一问题其实很好理解,因为“直接法”是按解吸罐内的解吸速率进行推算,但根据煤层气自然解吸规律,煤心入罐内的解吸速率其实是远远小于装罐前的解吸速率。

技术实现要素:

3.针对目前采用的“直接法”计算得出的损失量比实际发生的损失量偏小的疑难问

题,我们通过大量的自然解吸数据推演,并结合煤层气解吸/吸附理论和实际开采参数,提出了一种遵循自然解吸规律的损失量计算方法,是一种基于解吸起点前置的煤层气损失量计算方法,简称“前置法”,该方法计算得出的煤层气损失量比“直接法”更加接近实际情况,其计算成果的准确性在实际开采时得到了有力的验证。

4.一种基于解吸起点前置的煤层气损失量计算方法,包括如下步骤,s1:确定从提心过程中开始解吸至装罐完成的时间与装罐后的观测累积解吸时间求和得到时间t;s2:t时间所对应的累计解吸量为q;s3:将时间t与累积解吸量q进行曲线拟合形成损失量计算模型;s4:根据实测煤层气放散初速度测定曲线确定开始解吸时间t;s5:将t代入所述步骤s3所确定的模型得到的负数值为样品的损失量。

5.进一步地,在步骤s1中,钻探时提心过程中煤心开始解吸到出井口的这段时间为t0,将出井口到装罐完成这段时间设定为t1,装罐后2小时内的累积解吸时间为t2, t= t0+ t1+ t2。

6.进一步地,步骤s2中,将t0+ t1进行前置,取时间段t2内的时间点t

21

、t

22、

t

23、

…

t

2n

,以及所对应的解吸量q1、q2、q3、

…qn

进行曲线拟合,得到煤层气损失量计算模型。

7.进一步地, t0指煤心在孔内提到其临界解吸压力时开始起算,到出井口结束这段时间。

8.进一步地, t1指从煤心管出井口一刻起算,到装罐完成结束。

9.本发明的有益效果为:(1)该方法是对煤层气自然解吸理论的更进一步深化和应用,理论依据充分,计算出的煤层气损失量更加接近实际,有效提升了煤层气资源潜力评价结论的可靠性;(2)该方法具有很大的灵活性,不同地区、不同物性的煤样品得出的损失量计算模型不同,其应用范围和适应性更强,摒弃了“直接法”存在千篇一律的问题。该方法使得每个煤心样品的损失量计算模型具有唯一性,充分结合了不同地区、不同煤层的吸附特征、不同的损失时间和不同的煤层气放散初速度。

10.(3)该方法的实施应用无直接成本,在煤层气自然解吸数据的基础上开展即可,经济效益十分显著。

附图说明

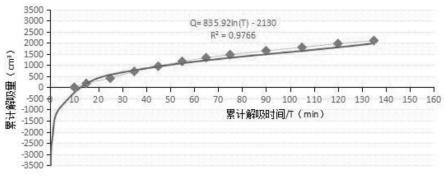

11.图1为煤层气全过程自然解吸特征曲线形态;图2为装罐后的前10个点的自然解吸量与解吸时间与损失时间和的平方根拟合成直线;图3为装罐后2小时内的自然解吸量与解吸时间完全成自然对数关系;图4为两种方法装罐前10min内损失量曲线斜率对比图;图5为煤层气(瓦斯)放散初速度实测曲线图;图6为宁夏某矿区某孔6#煤样品采用“前置法”计算损失量结果表;图7为不同方法的计算损失量结果可靠性对比表。

具体实施方式

12.一种基于解吸起点前置的煤层气损失量计算方法,基于煤层气全过程自然解吸特征曲线形态符合对数函数(如图1所示),因此本实施例的主旨为从提心过程中煤层气开始解吸作为起始时间,作对数函数模型,则通过从提心过程中煤层气开始解吸到装罐完成的这段时间内的自然解吸量可估测为煤层气的损失量,具体地:钻探时提心过程中煤心开始解吸到出井口的这段时间为t0,将出井口到装罐完成这段时间设定为t1,装罐后2小时内的累积解吸时间为t2,t= t0+ t1+ t2。t0指煤心在孔内提到其临界解吸压力时开始起算,到出井口结束这段时间。t1指从煤心管出井口一刻起算,到装罐完成结束。

13.将t0+ t1进行前置,取时间段t2内的时间点t

21

、t

22、

t

23、

…

t

2n

,以及所对应的解吸量q1、q2、q3、

…qn

进行曲线拟合,得到煤层气损失量计算模型(如图3)。

14.即在图3中,纵轴的正值反应装罐完成后的解吸过程,负值反应装罐前的解吸过程(即损失量)。

15.通过放散初速度测定曲线确定开始解吸时间t,将t代入模型,即可估算出样品的煤层气损失量。

16.以宁夏某矿区某孔6#煤的煤心为例,按照实际提心时间和装罐时间,并结合本区6煤取心深度和储层压力及临界解吸压力值,确定t0=6min,t1=4min,t2=t0+t1=10min。最后将装罐后2小时内的自然解吸数据中的累积时间全部加10min后,再与对应的累计解吸量生成曲线,采用自然对数拟合得出损失量估算模型(如图3)。从图3可知,6#煤7号样品的损失量计算模型为一自然对数函数:q= 835.92ln(t)

ꢀ‑ꢀ

2130,拟合度r

²

=0.9766,模型可靠度较高。将t=1.8s(0.03min)带入上述模型中,得出q=-5061.2cm3,即为6#煤7号样品的损失气含量。按照以上方法分别对其他10个样品进行损失量的建模计算,得出6#煤全部11个样品的损失量计算结果如图6所示。

17.按照“前置法”,分别对宁夏某矿区已实施的4口煤层气排采生产井的6#煤层损失气量进行了计算,并根据兰式吸附/解吸方程,用地面排采期间获得的6#煤层的实际解吸压力对应的含气量进行对比,发现二者偏差在

±

1cm3/g范围内,这充分说明“前置法”计算损失量的精度较高。如图7所示:“直接法”测定6#煤层含气量的结果与兰式方程计算结果相差甚远,而前置法计算结果与兰式方程法基本相同,也与煤矿开采期间井下瓦斯测试值11cm3/g基本相同,说明其计算精度较高。

18.本发明的要点是:首先,将煤心装罐前的损失量发生过程赋予其自然解吸属性,让其释放过程依旧遵循煤层自身的特性(解吸曲线符合自然对数关系这一特性),最大限度的剔除了人为干扰因素,使其更加接近损失量发生的实际过程。其次,将煤对煤层气的放散初速度与损失量的大小挂钩,放散初速度越快,损失量越大,本方法中的计算模型也体现出了这一规律。再次,将自然解吸曲线的零时间点前置到煤心提钻至临界解吸压力的那一刻,并将自然解吸曲线整体右移损失时间单位,然后根据自然解吸特征建立损失量计算模型,最后将煤层气放散初速度曲线上开始放散的时间带入计算模型,得出样品累计损失气量。最后,该方法充分体现出了煤层气损失量与其损失时间长短和煤对煤层气的放散速度快慢成正相关关系,是一种很符合煤层气实际解吸特征的全新计算方法。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1