一种基于二次结构噪声控制的车辆段上盖建筑减振设计方法与流程

1.本发明涉及轨道交通建筑噪声控制领域,尤其涉及一种基于二次结构噪声控制的车辆段 上盖建筑减振设计方法。

背景技术:

2.车辆段振动噪声问题已成为制约车辆段上盖开发的瓶颈因素。车辆段盖下功能区布局、 盖上建筑功能定位、结构型式等,使得车辆段振动噪声控制均需要针对具体情况开展具体研 究。

3.目前,多采用诸如减振扣件、钢弹簧浮置板道床等措施进行控制,研究不够深入、控制 措施过度依赖轨道减振、设计各自为政,导致实际效果不理想。

4.另外,现有减振措施应用效果往往只关注建筑室内振动达标情况,由于二次结构噪声所 在频率远大于结构振动关心频率,导致振动达标而室内二次结构噪声超标的情况出现,进而 引发投诉和二次改造,增加了投资。

5.因此,有必要以控制室内二次结构噪声为目的,梳理振动与噪声的内在关系,在全链路 上提出不同的减振措施设计方案。

技术实现要素:

6.为了克服现有技术减振设计时不考虑建筑室内二次结构噪声,导致振动达标而室内二次 结构噪声超标导致投诉的问题,本发明提供一种基于二次结构噪声控制的车辆段上盖建筑减 振设计方法。

7.为此,本发明采用以下技术方案:

8.一种基于二次结构噪声控制的车辆段上盖建筑减振设计方法,包括以下步骤:

9.s1,确定上盖建筑噪声设计的目标值:依据上盖建筑的系统布局确定不同区域建筑的功 能定位,依据行业标准,确定二次结构噪声限值l

p0

;

10.s2,进行盖上盖下振动传播路径测试与振动特性分析:如果目标车辆段处于规划阶段, 则开展类比测试,将得到的振动特性用于步骤s3的空间动力学仿真模型验证;如果是上盖建 筑建设阶段,则开展盖下传递路径测试,将得到的振动特性用于步骤s3的空间动力学仿真模 型验证;如果是改造阶段,则开展全链路测试,将得到的振动特性用于步骤s3的空间动力学 仿真模型验证;

11.s3,开展轨道-土体-建筑整体振动仿真和建筑室内二次结构噪声预测,包括以下步骤:

12.1)根据车-轨耦合动力学方法或实测加速度反演荷载计算得到轮轨力:

[0013][0014]

式中,m1、m2、m3分别为车辆一系、二系、车体的质量,g为重力加速度,分 别为对应的动力加速度;

[0015]

2)将土体-结构的相互作用定义为刚体-柔体的接触或柔体-柔体的接触,根据实

际情况定 义接触模型,采用midas或ansys建立轨道-地层-建筑系统的空间动力学仿真模型;

[0016]

3)设置步骤2)的空间动力学仿真模型吸收边界条件:

[0017]

在模型边界截断处,设置弹簧阻尼能量耗散边界,其中,法向边界c

fi

=c

piai

,剪切边 界c

qi

=c

siai

,式中c

pi

、c

si

、ai分别为压缩波、剪切波的单位面积阻尼常数、边界点i的面 积;

[0018]

4)根据地勘资料,设置土层参数:

[0019]

根据地质勘察结果,设置土层的动弹性模量,参考复合地基技术规范,计算复合动弹性 模量e

sp

=me

p

+(1-m)es,式中,e

p

为桩基压缩模量,es为桩基间土层压缩模量,m为0-1 之间的经验参数;

[0020]

5)依据步骤s2的测试结果,根据室内振动、平台振动、立柱振动多点验证,并据此更 新步骤1)得到的轮轨力和步骤4)得到的土层参数,使总值误差在3%以内,各频率处的最 大误差不超过10%;

[0021]

在模型验证满足精度要求后,开展振动预测分析,分三种情况开展:

[0022]

如果目标车辆段处于规划阶段,在步骤5)后,根据目标车辆的地勘资料、建筑图纸, 更新步骤2)的空间动力分析模型和步骤4)的土层参数,然后计算得到振动预测值vl

a,f

;

[0023]

如果目标车辆段处于上盖建筑建设阶段,在步骤5)后,根据建筑图纸,完善空间动力 分析模型,然后计算得到振动预测值vl

a,f

;

[0024]

如果目标车辆段处于改造阶段,满足步骤5)的误差要求的室内振动计算值即为振动预 测值vl

a,f

;

[0025]

6)量化二次结构噪声与振动加速度关系,采用以下公式:

[0026]

l

p,f

=vl

a,f

+10(lgσ-lg h+lg t

60

)-20lg(2πf)+40

[0027]

式中,l

p,f

为某一频率下的二次结构噪声预测值,σ为声辐射效率,h为房间平均高度,t

60

为室内混响时间;

[0028]

根据5)得到的振动预测值,运用上式计算得到建筑室内二次结构噪声的频谱特性并叠 加得到噪声预测总值;

[0029]

s4,根据所述噪声预测总值与控制目标值的差距,依据降噪频率匹配进行减振指标分解, 包括以下步骤:

[0030]

(1)根据步骤s3得到的噪声预测总值与步骤s1得到的二次结构噪声限值l

p0

的差距, 确定噪声控制量δl

p

;根据步骤s3得到的二次结构噪声的频谱特性,以声压级最大的频率为 噪声主控频率。

[0031]

(2)根据噪声与振动的量化关系,将噪声控制量δl

p

和噪声主控频率转化为振动控制量 δvla和振动主控频率。

[0032]

(3)依据步骤(2)得到的振动控制量和振动主控频率,以及轨道减振、路径隔振、建 筑隔振措施开展振动控制量匹配和控制频率匹配分析,确定采用的减振措施类型;当单一措 施无法满足控制量匹配时,采用振动主控频率匹配,确定不同减振措施组合方案,将噪声控 制分解为全路径振动控。

[0033]

s5,设计减振措施,判定减振设计合理性并优化参数。

[0034]

其中,步骤s2中,在三种情况下进行测试的重复次数不少于3次;测试断面为振动最大 断面;分析频率涵盖20-200hz,根据干扰信号类型合理选择窗函数,以增强有效数据;进行 数据分析时,首先判断信号的良好程度,筛选有效数据,根据干扰信号类型合理选择窗函数, 以增强有效数据;所述振动特性分析包括时程特性分析、振动加速度级分析和加速度1/3倍 频程频率特性分析。所述振动最大断面为最近的受力柱网垂直断面或列车速度最大的断面。

[0035]

步骤s2中,开展类比测试的测点位置包括类比车辆段轨道系统的钢轨、轨枕,土体的地 表以及建筑系统的立柱、上盖平台和建筑控制点。开展盖下传递路径测试的测点位置包括车 辆段轨道系统的钢轨、轨枕,土体的地表。开展全链路测试的测点位置应包括轨道系统的钢 轨、轨枕,土体的地表以及建筑系统的立柱、上盖平台和建筑控制点。

[0036]

步骤s5的具体方法为:设计减振措施后,运用步骤s3的空间动力分析模型和噪声与振 动的量化关系,计算得到使用减振措施后的声压级l

pv

;当1db《l

p0-l

pv

《3db时,则表示减振 措施参数设计合理,则判定设计合理,达到设计目标;当l

p0-l

pv

《1db时,表示欠减振,则 优化减振参数,提高减振量,并重复开展振动仿真与建筑室内二次结构噪声预测;当 l

p0-l

pv

》3db时,表示过减振,则优化减振参数,降低减振量,并重复开展振动仿真与建筑室 内二次结构噪声预测。其中,所述优化减振参数为更新对应减振措施的刚度、阻尼和材料密 度。

[0037]

与现有技术相比,本发明的有益效果为:

[0038]

1.本发明以控制室内二次结构噪声为减振措施使用目的,开展减振措施与降噪频率匹配 的减振措施正向设计与优化,使减振措施减振频率与二次结构噪声频率范围一致。该方法避 免了减振效果评价时采用1-80hz与二次结构噪声评价采用20-200hz频率不匹配问题,使减 振设计不仅可以满足减振要求,还能满足二次结构噪声控制要求,有效提高了减振措施使用 效率,拓宽了减振措施应用领域,避免了减振措施使用不当导致的欠减振或过渡减振。

[0039]

2.本发明以建筑室内二次结构噪声控制为导向,转化为振动控制目标和主要频率,并依 据此目标开展减振参数优化,控制二次结构噪声控制,避免了室内振动达标而二次结构噪声 超标的问题。依据此方法开展减振设计,能够使减振设计达到降低二次结构噪声的目的,大 幅降低目前地铁沿线上盖建筑以噪声为主的居民投诉。另外,在采取措施解决噪声投诉时, 依据此方法开展减振设计,可有效实现治理措施升级,避免了目标不明确导致的减振措施过 度使用,降低人力、物力、财力的过度投入。

附图说明

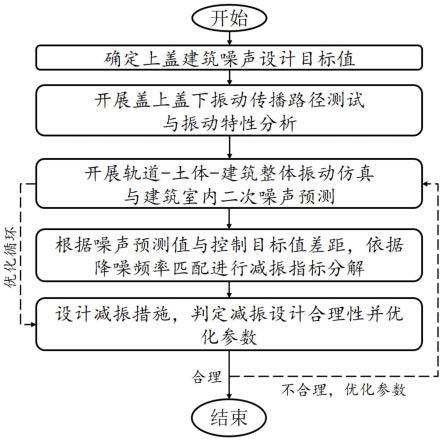

[0040]

图1是本发明的基于二次结构噪声控制的车辆段上盖建筑减振设计方法的流程图。

具体实施方式

[0041]

以下结合附图对本发明的基于二次结构噪声的车辆段上盖建筑减振设计方法进行详细说 明。

[0042]

如图1所示,该方法包括以下步骤:

[0043]

s1,确定上盖建筑噪声设计的目标值:

[0044]

对接上盖建筑开发设计方,根据上盖建筑系统布局,确定建筑类型及其功能;根据jgj/t 170-2009《城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准》,明确该建 筑结构所述类型,确定二次结构噪声的限值l

p0

。

[0045]

s2,根据目标车辆段所处的实施阶段进行振动噪声测试与分析,具体如下:

[0046]

如果目标车辆段处于规划阶段,则开展类比测试,将得到的振动特性用于步骤s3的空间 动力学仿真模型验证;测点位置应包含类比车辆段轨道系统的钢轨、轨枕,土体的地表以及 建筑系统的立柱、上盖平台和建筑控制点。

[0047]

如果是上盖建筑建设阶段,则开展盖下传递路径测试,将得到的振动特性用于步骤s3 的空间动力学仿真模型验证;测点位置应包含车辆段轨道系统的钢轨、轨枕,土体的地表。

[0048]

如果是改造阶段,则开展全链路测试,将得到的振动特性步骤s3的空间动力学仿真模型 验证;测点位置应包括轨道系统的钢轨、轨枕,土体的地表以及建筑系统的立柱、上盖平台 和建筑控制点。

[0049]

以上三种情况的测试,重复测试次数不少于3次,分析频率应涵盖jgj/t 170-2009确定 的二次结构噪声频率范围20-200hz;测试断面应为振动最大断面,即:最近受力柱网垂直断 面或列车速度最大的断面。

[0050]

数据分析时,首先判断信号的良好程度,筛选有效数据,根据干扰信号类型合理选择窗 函数,以增强有效数据;为后续充分验证模型的正确性,振动分析包括时程特性分析,振动 加速度级分析和加速度1/3倍频程频率特性特性。

[0051]

s3,开展轨道-土体-建筑整体振动仿真与建筑室内二次噪声预测,具体实现步骤如下:

[0052]

1)如果车辆段处理上盖建筑或改造阶段,则可实测钢轨加速度,那么根据实测加速度反 演荷载计算得到轮轨力:

[0053][0054]

式中,m1、m2、m3分别为车辆一系、二系、车体的质量,g为重力加速度,分 别为对应的动力加速度;

[0055]

如果车辆段处于规划阶段,无目标车辆段测试数据,则根据规划使用的车轮类型和轨道 参数,采用车-轨耦合动力学方法计算得到轮轨力。

[0056]

2)根据实际情况定义接触模型:

[0057]

考虑振动从土体传播到建筑结构的过程中的能量衰减,将土体-结构的相互作用定义为刚 体-柔体的接触或柔体-柔体的接触,根据实际情况定义接触模型,采用midas或ansys建立 轨道-地层-建筑系统的空间动力学仿真模型。

[0058]

3)设置步骤2)的空间动力分析模型吸收边界条件:

[0059]

在建立轨道-地层-建筑系统的空间动力分析模型的时候,模型越大计算结果越准确,但 会导致计算困难,因此需要截取适当的模型大小,通过准确模拟截断模型的边界条件来实现。 通过设置合理的阻尼边界,耗散边界能量。

[0060]

在模型边界截断处,设置弹簧阻尼能量耗散边界,其中,法向边界c

fi

=c

piai

,剪切

边 界c

qi

=c

siai

,式中c

pi

、c

si

、ai分别为压缩波、剪切波的单位面积阻尼常数、边界点i的面 积。

[0061]

4)根据地勘资料,设置土层参数:

[0062]

参考《复合地基技术规范gb/t 50783-2012》,按照波速等效原理,计算经复合地基处理 后的土层压缩模量。根据地质勘察结果,设置土层的动弹性模量,计算复合动弹性模量 e

sp

=me

p

+(1-m)es,式中,e

p

为桩基压缩模量,es为桩基间土层压缩模量,m为0-1之间 的经验参数;

[0063]

5)设置完模型相关参数后,依据步骤s2在不同位置的振动测试结果,根据室内振动、 平台振动、立柱振动开展多点验证,并据此更新步骤1)得到的轮轨力和步骤4)得到的土层 参数,使总值误差在3%以内,各频率处的最大误差不超过10%;验证的数据类型包括不同 位置振动加速度时程信号、振动加速度级和频率特性。

[0064]

模型验证满足精度要求后,开展振动预测分析,分三种情况开展:

[0065]

如果目标车辆段处于规划阶段,在步骤5)后,根据目标车辆的地勘资料、建筑图纸, 更新步骤2)的空间动力分析模型和步骤4)的土层参数,然后计算得到振动预测值vl

a,f

;

[0066]

如果目标车辆段处于上盖建筑建设阶段,在步骤5)后,根据建筑图纸,完善空间动力 分析模型,然后计算得到振动预测值vl

a,f

;

[0067]

如果目标车辆段处于改造阶段,满足步骤5)的误差要求的室内振动计算值即为振动预 测值vl

a,f

。

[0068]

6)量化二次结构噪声与振动加速度关系。根据《环境影响评价技术导则-城市轨道交通hj 453-2018》声压级与振动速度级的关系和速度与加速度的关系,可得到二次结构噪声与加速 度的关系如下:

[0069]

l

p,f

=vl

a,f

+10(lgσ-lg h+lg t

60

)-20lg(2πf)+40

[0070]

式中,l

p,f

为某一频率下的二次结构噪声预测值,σ为声辐射效率,h为房间平均高度, t

60

为室内混响时间。

[0071]

根据5)得到的振动预测值,运用上式计算得到建筑室内二次结构噪声的各1/3倍频程频 谱特性,叠加后得到噪声预测总值。

[0072]

s4,根据噪声预测总值与控制目标值的差距,依据降噪频率匹配进行减振指标分解,包 括以下步骤:

[0073]

(1)根据步骤s3得到的噪声预测总值l

p,f

与s1得到的二次结构噪声限值l

p0

差距,确 定噪声控制量δl

p

;根据步骤s3得到的二次结构噪声的频谱特性,以声压级最大的频率为噪 声主控频率。

[0074]

(2)根据步骤s3噪声与振动的量化关系,将噪声控制量δl

p

和噪声主控频率转化为振 动控制量δvla和振动主控频率。

[0075]

(3)依据步骤(2)得到的振动控制量大小,判断该控制量是否在轨道减振、路径隔振、 建筑隔振措施有效减振范围内。如果在,再根据该减振措施主要减振频率是否与振动主控频 率一致,选择频率匹配的减振措施开展下一步参数优化设计。

[0076]

当单一措施无法满足控制量匹配时,采用主控频率匹配,将减振措施主要减振频率与振 动主控频率一致的减振措施设置为组合方案,从而将噪声控制分解为全路径振动

控。

[0077]

s5,设计减振措施,判定减振设计合理性并优化参数。

[0078]

设计减振措施后,运用步骤s3的空间动力分析模型和噪声与振动的量化关系,计算得到 使用减振措施后的声压级l

pv

;当1db《l

p0-l

pv

《3db时,则表示减振措施参数设计合理,则判 定设计合理,达到设计目标;当l

p0-l

pv

《1db时,表示欠减振,则优化减振参数,提高减振 量,并重复开展振动仿真与建筑室内二次结构噪声预测;l

p0-l

pv

》3db时,表示过减振,则优 化减振参数,降低减振量,并重复开展振动仿真与建筑室内二次结构噪声预测。

[0079]

当为过减振或欠减振时,减振措施优化过程为:优化减振参数,即更新对应减振措施的 刚度、阻尼和材料密度;更新步骤s3空间动力分析模型中减振措施的局部有限元模型,重复 步骤s3的振动仿真分析和二次结构噪声预测。最终使噪声预测值达到判定要求,此时设计的 减振措施及对应的减振措施参数为最优方案。

[0080]

执行步骤s5后,即可根据减振方案实施主体、工程造价,形成减振措施建议指南。具体 为:依据实现噪声达标的有效措施方案,确认噪声达标的各类减振方案及其参数,开展工程 造价分析,面向客户提供价格-效果曲线,供客户决策分析;根据投资主体责任方、施工难易 度形成基于噪声控制的减振措施建议指南。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1