数据访问方法、电子设备和计算机可读存储介质与流程

本技术涉及计算机,具体涉及一种数据访问方法、电子设备和计算机可读存储介质。

背景技术:

1、随着科技的迅速发展,应用于人们生活中的智能终端电子设备的种类越来越多。例如,根据设备类型的分类,这些电子设备可以包括:手机、平板、电脑、车载设备、智能家居、健身设备、电视、大屏幕等。根据不同的应用场景,不同的电子设备可以应用于办公、家居、运动、出行、教育等领域。不同的电子设备上所存储的数据也会在使用过程中不断更新。因此,为了提供良好的使用体验,各电子设备之间往往需要进行数据克隆、数据备份以及数据恢复等数据传输过程,以完成用户指定的智能终端设备之间的信息同步。

2、例如,当用户更换新设备或添置新设备时,用户需要将旧设备中的数据(例如应用数据、图片或文件等)传输至新设备中,以实现新设备与旧设备之间的信息同步。

3、然而,目前各智能终端所搭载的操作系统中,不同的应用程序以及系统提供的备份服务会运行在各自的进程中,由于安全需要,各进程对应分配的存储空间的数据通过沙箱机制进行数据隔离。因此,在进行数据传输的过程中,数据备份过程、以及数据恢复过程等均需要依赖于进程间通信(interprocess communication,ipc)完成多次跨进程的数据拷贝(copy)来实现。如此,大量的数据拷贝过程,会给电子设备的数据处理性能带来很大的挑战,并且大量的数据拷贝过程也会较多的占用新旧电子设备上的内存资源,并导致系统功耗增加。

技术实现思路

1、有鉴于此,本技术实施例提供了一种数据访问方法、电子设备和计算机可读存储介质,能够有利于节省电子设备在执行数据克隆或者数据备份等数据传输场景中进行数据访问所对应的数据处理量以及所占用的存储资源,有利于降低系统功耗。

2、第一方面,本技术实施例提供了一种数据访问方法,应用于第一电子设备,第一电子设备包括第一应用、第二应用以及第三应用,该方法包括:第三应用检测到访问第一应用的第一存储空间的访问请求,其中第一存储空间具有第一访问路径;第三应用响应于访问请求,建立与第一访问路径之间具有映射关系的第二访问路径;第三应用将第二访问路径发送给第二应用;第二应用通过第二访问路径,访问第一应用的第一存储空间。

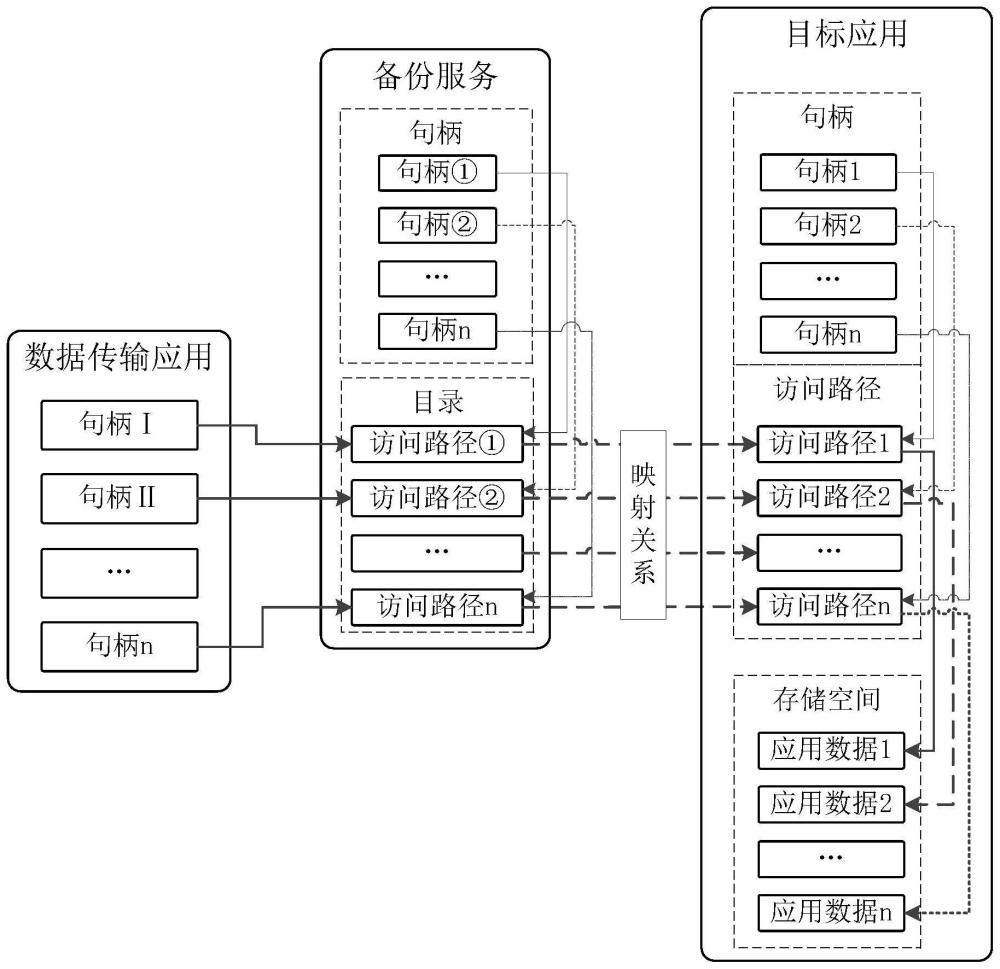

3、即具有全局事务处理能力的第三应用,可以为第二应用获取用于访问第一应用对应的第一存储空间的第二访问路径。该第二访问路径可以是该第三应用通过映射的方式获得的,例如将该第二访问路径与第一存储空间所具有的第一访问路径之间建立映射关系。进而第三应用便可以将所获得的第二存储路径通过一定的方式分享给第二应用。具体第三应用向第二应用分享该第二访问路径的过程,将在下文中具体描述,在此不做赘述。

4、在数据传输场景中,在发送设备侧,上述第一应用例如可以是用于提供待传输应用数据的第三方应用或者系统应用,上述第二应用例如可以是用于向接收设备侧发送待传输数据的数据传输应用,例如克隆应用或者备份和恢复应用等。在接收设备侧,上述第一应用例如可以是等待获取上述待传输应用数据用于安装或运行的第三方应用、或者等待获取上述待传输应用数据用于运行的系统应用等,上述第二应用例如可以是用于从发送设备侧接收待传输数据的数据传输应用,该数据传输应用还可以将接收到的数据写入接收设备侧的第一应用对应存储空间,该数据传输应用例如可以是克隆应用或者备份和恢复应用等。上述第三应用例如可以是发送设备的系统提供的备份服务、或者接收设备的系统提供的备份服务。

5、在上述第一方面的一种可能的实现中,第一电子设备为发送设备,第一电子设备通过运行第二应用与作为接收设备的第二电子设备之间建立通信连接,上述方法还包括:第二应用将访问第一存储空间读取到的第一数据发送给第二电子设备。

6、即当上述第一电子设备为数据传输场景中的发送设备时,上述第一方面提供的方法还可以包括将访问第一存储空间读取到的第一数据发送给接收设备,即上述第二电子设备。上述第一数据例如可以是发送设备侧安装的第一应用对应的应用数据。

7、在上述第一方面的一种可能的实现中,第一电子设备为接收设备,第一电子设备通过运行第二应用与作为发送设备的第三电子设备之间建立通信连接,并且,上述方法还包括:第二应用将从第三电子设备接收到的第二数据,写入所访问的第一存储空间。

8、即当上述第一电子设备为数据传输场景中的接收设备时,上述第一方面提供的方法还可以包括将从发送设备接收到的第二数据,写入到接收设备侧第一应用对应的第一存储空间内,该发送设备即上述第三电子设备。上述第二数据例如可以是接收设备侧待安装或已安装的第一应用对应的应用数据。

9、在上述第一方面的一种可能的实现中,第一应用的应用数据与第二应用的应用数据相互隔离。

10、可以理解,基于一些操作系统所采用的隔离机制,不同应用程序之间的应用数据是相互隔离的,只有具备全局事务处理能力的一些系统应用或者系统服务,可以通过系统的全局事务标识进行全局事务的处理。例如,备份服务可以通过系统的应用启动服务建立与第三方应用对应存储空间之间的目录映射关系,该目录映射关系例如可以是上述第一访问路径与第二访问路径之间的映射关系。

11、在上述第一方面的一种可能的实现中,第三应用检测到访问第一应用的第一存储空间的访问请求,包括:第三应用检测到第二应用发来的访问第一应用的第一存储空间的访问请求,其中,访问请求为第二应用在检测到用户指示向第二电子设备发送第一应用的第一数据的操作请求的情况下向第三应用发送的请求。

12、例如,上述第三应用为第一电子设备系统提供的备份服务,上述第二应用为克隆应用。则上述操作请求对应的用户操作,例如可以是用户在第一电子设备上点击运行该克隆应用,然后选择“这是新设备”或者“这是旧设备”的相关操作。

13、在上述第一方面的一种可能的实现中,第三应用响应于访问请求,建立与第一访问路径之间具有映射关系的第二访问路径,包括:第三应用响应于访问请求,创建具有第二访问路径的第二存储空间;第三应用利用第一电子设备提供的应用启动服务建立第二访问路径与第一访问路径之间的对应关系,使得第二访问路径指向第一存储空间中与第一访问路径对应的数据。

14、例如,上述第三应用为第一电子设备的系统提供的备份服务,上述第二存储空间例如可以是该备份服务对应创建的第一映射目录。相应地,上述第二访问路径例如是该第一映射目录中的访问路径,上述第一访问路径例如可以是第一电子设备上的目标应用对应的第一备份目录中各应用数据的数据包所对应的访问路径。该目标应用既可以是系统应用也可以是非系统应用,即第三方应用。

15、在上述第一方面的一种可能的实现中,第三应用将第二访问路径发送给第二应用,包括:第三应用通过全局标识将第二访问路径对应的第一句柄发送给第二应用,其中第一句柄作为第三应用通过第二访问路径访问第一存储空间的工具,第一句柄与第二访问路径相对应;第二应用基于第一句柄与第二访问路径之间的对应关系,获取第二访问路径。

16、在上述第一方面的一种可能的实现中,第二应用通过第二访问路径,访问第一应用的第一存储空间,包括:第二应用根据获取到的第二访问路径,生成第二句柄,其中第二句柄为第二应用通过第二访问路径访问第一存储空间的工具;第二应用调用生成的第二句柄,访问第一应用的第一存储空间。

17、例如,上述第三应用为第一电子设备的系统提供的备份服务,上述第一存储空间例如可以是目标应用存储空间,上述第一句柄例如可以是备份服务打开目标应用存储空间的可调用工具。则该备份服务可以将自身进程中用于打开目标应用存储空间的句柄通过全局标识分享/共享给第二应用,克隆应用。

18、进而,克隆应用可以根据接收到的全局标识中的句柄,确定相对应的第二访问路径,即备份服务中与该句柄对应的访问路径。克隆应用基于该访问路径,则可以生成自身进程中与该访问路径对应的新句柄,来通过该访问路径访问/打开目标应用存储空间,例如上述第一存储空间。

19、在上述第一方面的一种可能的实现中,全局标识包括统一资源定位符uri,其中,uri具体包括文件信息字段,文件信息字段是对应于第一句柄的映射字符串。

20、在上述第一方面的一种可能的实现中,第一应用包括系统应用或第三方应用,第二应用包括克隆应用,第三应用包括第一电子设备提供的备份服务。

21、第二方面,本技术实施例提供了一种数据访问装置,应用于第一电子设备,第一电子设备包括第一应用和第二应用,装置包括:

22、备份模块,用于检测第二应用对第一应用的第一存储空间的访问请求,其中第一存储空间具有第一访问路径;并且,用于响应访问请求,建立与第一访问路径之间具有映射关系的第二访问路径,以及将第二访问路径发送给第二应用。

23、第三方面,本技术实施例提供了一种电子设备,包括:一个或多个处理器;一个或多个存储器;一个或多个存储器存储有一个或多个程序,当一个或者多个程序被一个或多个处理器执行时,使得电子设备执行上述第一方面以及第一方面的各种可能的实现中提供的数据访问方法。

24、第四方面,本技术实施例提供了一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储介质上存储有指令,指令在计算机上执行时使计算机执行上述第一方面以及第一方面的各种可能的实现中提供的数据访问方法。

25、第五方面,本技术实施例提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,该计算机程序/指令被处理器执行时实现上述第一方面以及第一方面的各种可能的实现中提供的数据访问方法。

26、综上,基于本技术实施例提供的数据访问方法、电子设备和计算机可读存储介质,发送设备侧不再需要将待传输的应用数据从目标应用的存储空间拷贝到系统备份服务的存储空间、再从系统备份服务的存储空间拷贝到数据传输应用的存储空间。相应地,接收设备侧也不再需要将接收到的应用数据从数据传输应用的存储空间拷贝到系统备份服务的存储空间、再从系统备份服务的存储空间拷贝到目标应用的存储空间。避免了大量的数据拷贝过程会给电子设备的数据处理性能带来很大的挑战,也解决了大量的数据拷贝所导致的系统功耗增加的问题。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!