一种用户召回的数据处理方法及系统与流程

1.本发明涉及运营维护技术领域,尤其涉及一种用户召回的数据处理方法及系统。

背景技术:

2.随着互联网的发展,越来越多的app出现在各大应用市场中,现在的很多app活跃用户占比不足5%,90%以上的用户逐渐沦落为流失用户群体。在这个“流量贵如油”的时代,对于用户规模较大的app而言,“召回流失老用户”比“付费推广新用户”的意义更大,对流失的用户做召回已经成为运营的重要手段之一,运营者需要借助于各种运营手段去召回用户,重新激活用户,并提高用户在app中的活跃度,进而帮助运营方快速健康的运营。

3.现有的用户召回数据处理方式在对流失用户的数据分析处理时,无法准确的寻找到流失用户的流失原因的关键点,导致后期无法准确的判断流失用户的召回成功率,从而导致流失用户的召回成功率低下,不利于运营方的健康快速的运营。

技术实现要素:

4.本发明的目的是提供采用可以准确寻找到用户召回的关键点,评估出流失用户的潜在召回成功率,提高流失用户召回效率的一种用户召回的数据处理方法及系统。

5.为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种用户召回的数据处理方法,包括以下步骤:

6.s01:从系统数据库内检索用户历史数据,将连续两个运营周期内没有更新行为数据的用户标记为流失用户;

7.s02:将流失用户的历史行为数据属性进行识别,并按照流失属性的类型对流失用户进行分组;

8.s03:向各组流失用户按需发送调研问卷;

9.s04:接收流失用户的反馈信息,并获取反馈信息的特征,识别并判断流失用户的流失原因;

10.s05:基于区块链技术共享用户历史行为数据,并对流失用户的潜在召回成功率进行评估;

11.s06:针对流失用户建立特定的召回计划,系统化向流失用户发布并实施,并动态监控流失用户的召回情况。

12.作为上述技术方案的进一步描述:

13.所述步骤s01中,数据库内检索的用户历史数据包括用户上次行为数据更新日期、用户历史行为数据类型占比、用户历史行为数据活跃时段和用户历史行为浏览时长。

14.作为上述技术方案的进一步描述:

15.所述步骤s02中,流失用户的历史行为数据属性由在线时长、活跃时段和历史消费组成,经由在线时长、活跃时段和历史消费类型分组后,将流失用户分为工作型、娱乐型和消费型。

16.作为上述技术方案的进一步描述:

17.所述步骤s03中,调研问卷针对工作型、娱乐型和消费型的流失用户分为三种类型:

18.a:针对工作型流失用户的调研问卷,调研重点在于流失用户从app中获取帮助的渠道是否便利;

19.b:针对娱乐型流失用户的调研问卷,调研重点在于流失用户从app中感受愉悦的方式是否新颖;

20.c:针对消费型流失用户的调研问卷,调研重点在于流失用户从app中利益分配的方式是否公平。

21.作为上述技术方案的进一步描述:

22.所述步骤s04中,获取的反馈信息特征包括流失用户的流失去向、流失时间、流失主因、流失次因和流失诱因。

23.作为上述技术方案的进一步描述:

24.所述步骤s05中,潜在召回成功率的评估之前,还包括对基于区块链技术共享的基础上,将流失用户的历史行为数据进行统一整理,并按照时间顺序逐项排列行为数据的时间节点,同时对各个时间节点进行标记。

25.作为上述技术方案的进一步描述:

26.所述步骤s05中,潜在召回成功率的评估步骤如下所示:

27.s05.1:筛选流失用户反馈信息内关于app五项功能的评价;

28.s05.2:将评价按照得分进行五个等级划分,每个等级对应得分为+1、+2、+3、+4、+5;

29.s05.3:将每个流失用户的评价得分汇总,获得每个流失用户的召回得分;

30.s05.4:将召回得分降序排列,得分超过20分,计为召回成功率高,得分在10-20分之间,计为召回成功率中等,得分低于10分,计为召回成功率低。

31.作为上述技术方案的进一步描述:

32.所述步骤s06中,针对流失用户建立特定的召回计划包括优化计划、创新计划和让利计划,其中,优化计划针对召回成功率高的流失用户,用于优化流失用户在app中的体验,创新计划针对召回成功率中等的流失用户,用于营造全新的app体验,让利计划针对召回成功率中低的流失用户,用于增加流失用户对app的依赖。

33.一种用户召回的数据处理系统:包括数据获取识别模块、用户调研模块、反馈分析模块、召回率评估模块和用户召回模块;

34.所述数据获取识别模块用于从数据库内获取用户历史数据,并将长时间没有更新行为数据的用户标记为流失用户;

35.所述用户调研模块基于流失用户的属性类型,获取流失用户的流失原因;

36.所述反馈分析模块用于对获取的流失用户的流失原因进行分析;

37.所述召回率评估模块用于对流失用户潜在的召回成功率进行评估分析,并生成召回成功率报告单;

38.所述用户召回模块用于制定专项计划,向流失用户进行召回计划的具体实施。

39.在上述技术方案中,本发明提供的一种用户召回的数据处理方法,具有以下有益

效果:

40.该数据处理方法能够全面且准确的分析出流失用户的流失原因,并在流失原因中寻找到用户召回的关键点,评估出流失用户的潜在召回成功率,从而在召回成功率的指导下,积极有效的开展召回计划的制定和实施,尽可能快速的帮助流失用户重新召回,有利于app的运营和推广。

附图说明

41.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。

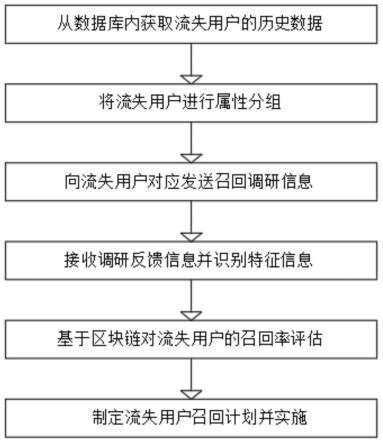

42.图1为本发明实施例提供的一种用户召回的数据处理方法的流程示意图;

43.图2为本发明实施例提供的一种用户召回的数据处理系统的结构示意图。

具体实施方式

44.为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合附图对本发明作进一步的详细介绍。

45.如图1-图2所示,一种用户召回的数据处理方法,包括以下步骤:

46.s01:从系统数据库内检索用户历史数据,将连续两个运营周期内没有更新行为数据的用户标记为流失用户;

47.s02:将流失用户的历史行为数据属性进行识别,并按照流失属性的类型对流失用户进行分组;

48.s03:向各组流失用户按需发送调研问卷;

49.s04:接收流失用户的反馈信息,并获取反馈信息的特征,识别并判断流失用户的流失原因;

50.s05:基于区块链技术共享用户历史行为数据,并对流失用户的潜在召回成功率进行评估;

51.s06:针对流失用户建立特定的召回计划,系统化向流失用户发布并实施,并动态监控流失用户的召回情况。

52.该数据处理方法能够全面且准确的分析出流失用户的流失原因,并在流失原因中寻找到用户召回的关键点,评估出流失用户的潜在召回成功率,从而在召回成功率的指导下,积极有效的开展召回计划的制定和实施,尽可能快速的帮助流失用户重新召回,有利于app的运营和推广。

53.步骤s01中,数据库内检索的用户历史数据包括用户上次行为数据更新日期、用户历史行为数据类型占比、用户历史行为数据活跃时段和用户历史行为浏览时长。

54.步骤s02中,流失用户的历史行为数据属性由在线时长、活跃时段和历史消费组成,经由在线时长、活跃时段和历史消费类型分组后,将流失用户分为工作型、娱乐型和消费型。

55.步骤s03中,调研问卷针对工作型、娱乐型和消费型的流失用户分为三种类型:

56.a:针对工作型流失用户的调研问卷,调研重点在于流失用户从app中获取帮助的

渠道是否便利;

57.b:针对娱乐型流失用户的调研问卷,调研重点在于流失用户从app中感受愉悦的方式是否新颖;

58.c:针对消费型流失用户的调研问卷,调研重点在于流失用户从app中利益分配的方式是否公平。

59.步骤s04中,获取的反馈信息特征包括流失用户的流失去向、流失时间、流失主因、流失次因和流失诱因。

60.步骤s05中,潜在召回成功率的评估之前,还包括对基于区块链技术共享的基础上,将流失用户的历史行为数据进行统一整理,并按照时间顺序逐项排列行为数据的时间节点,同时对各个时间节点进行标记。

61.步骤s05中,潜在召回成功率的评估步骤如下所示:

62.s05.1:筛选流失用户反馈信息内关于app五项功能的评价;

63.s05.2:将评价按照得分进行五个等级划分,每个等级对应得分为+1、+2、+3、+4、+5;

64.s05.3:将每个流失用户的评价得分汇总,获得每个流失用户的召回得分;

65.s05.4:将召回得分降序排列,得分超过20分,计为召回成功率高,得分在10-20分之间,计为召回成功率中等,得分低于10分,计为召回成功率低。

66.步骤s06中,针对流失用户建立特定的召回计划包括优化计划、创新计划和让利计划,其中,优化计划针对召回成功率高的流失用户,用于优化流失用户在app中的体验,创新计划针对召回成功率中等的流失用户,用于营造全新的app体验,让利计划针对召回成功率中低的流失用户,用于增加流失用户对app的依赖。

67.一种用户召回的数据处理系统:包括数据获取识别模块、用户调研模块、反馈分析模块、召回率评估模块和用户召回模块;

68.数据获取识别模块用于从数据库内获取用户历史数据,并将长时间没有更新行为数据的用户标记为流失用户;

69.用户调研模块基于流失用户的属性类型,获取流失用户的流失原因;

70.反馈分析模块用于对获取的流失用户的流失原因进行分析;

71.召回率评估模块用于对流失用户潜在的召回成功率进行评估分析,并生成召回成功率报告单;

72.用户召回模块用于制定专项计划,向流失用户进行召回计划的具体实施。

73.以上只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本发明权利要求保护范围的限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1