一种基于生境适宜性的生态安全格局构建方法

1.本发明属于生态安全技术领域,尤其涉及一种基于生境适宜性的生态安全格局构建方法。

背景技术:

2.栖息地是物种存在的基础,栖息地保护往往比对物种个体保护更加重要;栖息地破碎化,将会影响动物的分布、基因交流、种间关系等,导致动物对环境的适应性降低,甚至造成灭绝;濒危动物是生物多样性保护关注的焦点,濒危动物分布范围狭窄,保护方式困难;由于人类活动的影响,濒危动物栖息地斑块破碎化加剧,影响濒危动物种群之间基因交流;从1972-2019年,全球不透水面面积从190775.42km2增长到813228.11km2,面积增加约3.23-3.29倍,年均增长率为3.13%,其中亚洲增长最快,年均增长达4.24%;城市人口的集聚和建设用地的扩张导致了生态用地的压缩,珍贵动物的自然栖息地丧失的背景下,解决栖息地生态环境质量与破碎化连通性问题具有至关重要的意义。

3.为了应对野生动物栖息地质量退化的风险,欧洲国家提出了旨在自然保护的生态网络,该网络首次将生态节点、廊道和缓冲区等生态要素相结合,形成点-线-面网络景观;与生态安全格局内涵相似或相关的概念还有绿色基础设施和生态控制线等,补充完善了生态安全格局;生态安全格局构建是区域社会经济功能和生态系统服务的权衡结果,能够更好地协调区域生态安全与社会经济发展之间的矛盾。

4.目前,生态安全格局建设过程已逐步完善,主要有三个步骤:生态源地识别、生态阻力面建设和生态廊道提取;生态源地提取研究多以生态安全、生态系统服务功能、生态功能重要性、景观连通性等因素作为评价依据,或直接根据自然保护区选取适宜生态斑块;基于最大熵模型、mcr模型在物种栖息地适宜性评价、生态廊道构建等方面具有明显优势;在濒危动物国家公园生境适宜性评价的基础上,建立濒危动物栖息地生态安全格局,识别并根据生态廊道群中存在问题提出生态安全格局优化措施,为有效提高濒危动物栖息地生境质量提供决策依据。

技术实现要素:

5.针对现有技术中的上述不足,本发明提供的一种基于生境适宜性的生态安全格局构建方法基于物种分布模型,筛选濒危动物生境适宜性影响要素本地化参数,评价濒危动物生境适宜性,识别濒危动物栖息地生态廊道群,诊断生态廊道群中主要的生态问题,针对生态廊道群内生态夹点、生态障碍点和生态受损区提出生态保护修复措施,优化濒危动物栖息地生态安全格局,为濒危动物栖息地有效保护提供决策依据。

6.为了达到上述发明目的,本发明采用的技术方案为:本发明提供一种基于生境适宜性的生态安全格局构建方法,包括如下步骤:s1、基于生物气候数据、海拔数据、坡度数据、坡向数据、距离河流距离数据、距道路数据、距竹林地距离数据和物种分布模型,得到环境变量数据;

s2、基于濒危动物分布数据得到濒危动物生境分布数据,并训练并验证物种分布模型;s3、基于环境变量数据、濒危动物生境分布数据和最大熵模型,得到若干濒危动物生态源地;s4、基于环境变量数据和各濒危动物生态源地,构建阻力面、濒危动物生态廊道和生态关键节点;s5、基于生态源地、阻力面、濒危动物生态廊道和生态关键节点,初步构建濒危动物栖息地生态安全格局;s6、基于濒危动物栖息地生态安全格局和重力模型,得到若干濒危动物生态廊道群;s7、利用景观格局指数评价各濒危动物生态廊道群,并根据评价结果提出各生态廊道群生态修复策略,优化并完成基于生境适宜性的生态安全格局构建。

7.本发明的有益效果为:本发明提供的一种基于生境适宜性的生态安全格局构建方法,通过物种分布模型和最大熵模型分析濒危动物生境适宜性,并建立生态廊道,构建了濒危动物栖息地生态安全格局,利用重力模型对生态廊道重要性分级并识别生态廊道群,根据景观格局指数评价各生态廊道群并提出生态安全格局优化措施,对于连通破碎化的栖息地,有效保护濒危动物生境,促进濒危动物的种群交流具有重要意义。

8.进一步地,所述步骤s1包括如下步骤:s11、获取生物气候数据、海拔数据、坡度数据、坡向数据、距离河流距离数据、距道路数据和距竹林地距离数据作为候选环境变量,其中,生物气候数据包括年平均温度数据、平均昼夜范围数据、温度季节性数据、最暖月的最高温度数据、最冷月份的最低温度数据、温度年度范围数据、最湿季平均温度数据、最干燥季度的平均温度数据、最热季的平均温度数据、最冷季的平均温度数据、年降水量数据、最湿月降水数据、最干燥月份降水数据、降水季节变异系数数据、最湿季降水数据、最干燥区的降水数据、最暖季的降水数据和最冷季的降水数据;s12、利用物种分布模型对各候选环境变量间的相关性进行分析,并将各候选环境变量间相关性的绝对值小于或等于预设相关性阈值的候选环境变量作为环境变量数据。

9.采用上述进一步方案的有益效果为:基于物种分布模型从候选环境变量中中筛选出对濒危动物生境适宜性贡献率高的参数作为环境变量数据,能够有针对性的对濒危动物生境适宜性评估,为准确得到濒危动物生态源地提供基础。

10.进一步地,所述步骤s2包括如下步骤:s21、获取濒危动物分布数据,并选取濒危动物分布数据距离超过预设距离阈值的数据作为濒危动物生境分布数据;s22、利用25%的濒危动物分布数据训练物种分布模型,并利用剩余75%的濒危动物分布数据验证物种分布模型。

11.采用上述进一步方案的有益效果为:提供得到濒危动物生境分布数据的方法,通过获取得到的濒危物种分布数据对物种分布模型训练,并取迭代计算结果均值作为生境适宜性指数,有效保证了生境适宜性指数的准确性。

12.进一步地,所述步骤s3包括如下步骤:

s31、基于环境变量数据和濒危动物生境分布数据,利用最大熵模型进行若干次迭代运算,得到濒危物种的生境适宜性指数;s32、选取濒危动物生境适宜性指数大于第一熵阈值且小于第二熵阈值对应的区域作为濒危动物生态源地。

13.采用上述进一步方案的有益效果为:提供利用最大熵模型得到若干濒危动物生态源地的方法,为构建阻力面、濒危动物生态廊道和生态关键节点,建立生态安全格局提供基础。

14.进一步地,所述最大熵模型的计算表达式如下:地,所述最大熵模型的计算表达式如下:其中,x表示濒危动物分布数据,表示濒危动物分布数据的概率分布,表示濒危动物生境适宜性指数对应的熵,表示濒危动物分布数据的个数。

15.采用上述进一步方案的有益效果为:提供最大熵模型的计算方法,根据概率分布和最大熵计算结果得到若干濒危动物生态源地,为建立生态安全格局提供基础。

16.进一步地,所述步骤s4包括如下步骤:s41、根据物种分布模型选取环境变量数据中阻碍濒危动物迁移的数据作为生态阻力因子;s42、基于各濒危动物生态源地和最小累积阻力模型,得到最小成本距离;s43、基于最小成本距离,得到最小阻力路径;s44、基于生态阻力因子构建阻力面,并基于生态源地和最小阻力路径构建濒危动物生态廊道,且基于电路理论构建生态关键节点。

17.采用上述进一步方案的有益效果为:通过最小累积阻力模型根据濒危动物生态源地阻力和面积以及濒危动物生态源地间累积阻力实现构建构建阻力面、濒危动物生态廊道和生态关键节点,为构建濒危动物栖息地生态安全格局提供基础。

18.进一步地,所述最小累积阻力模型的计算表达式如下:其中,mcr表示最小累积阻力值,f表示最小累积阻力与生态过程的正相关函数,表示从生态源地j到目的地单元i的空间距离,表示目的地单元i对濒危动物运动的阻力系数,min表示目的地单元i对于不同的生态源地取累积阻力最小值,m表示第m个目的地单元i,n表示第n个生态源地j。

19.采用上述进一步方案的有益效果为:提供最小累积阻力模型的计算方法,为构建阻力面、基于阻力识别生态关键节点和构建濒危动物栖息地生态安全格局提供基础。

20.进一步地,所述步骤s6包括如下步骤:s61、利用重力模型计算濒危动物栖息地生态安全格局中各濒危动物生态廊道间的相互作用力;s62、根据各濒危动物生态廊道间的相互作用力,对生态廊道重要性分级,并根据生态廊道重要性分级结果和廊道就近原则,得到若干濒危动物生态廊道群。

21.采用上述进一步方案的有益效果为:通过重力模型计算濒危动物栖息地生态安全格局中各濒危动物生态廊道间的相互作用力,并根据相互作用力实现对生态廊道的重要性分级,根据濒危动物生态廊道重要性级别,得到若干濒危动物生态廊道群,为对基于生境适宜性的生态安全格局优化提供基础。

22.进一步地,所述重力模型的计算表达式如下:其中,表示濒危动物生态源地和濒危动物生态源地间的相互作用力,和分别表示濒危动物生态源地和濒危动物生态源地的权重值,表示濒危动物生态源地和濒危动物生态源地间生态廊道间的阻力值,和分别表示濒危动物生态源地和濒危动物生态源地的阻力值,表示濒危动物生态源地和濒危动物生态源地间的累积阻力值,和分别表示濒危动物生态源地和濒危动物生态源地的面积,表示濒危动物生态廊道最大阻力值。

23.采用上述进一步方案的有益效果为:提供重力模型的计算方法,为计算得到濒危动物栖息地生态安全格局中各濒危动物生态廊道间的相互作用力和得到若干濒危动物生态廊道群提供基础。

24.进一步地,所述景观格局指数包括斑块密度、边缘密度、景观形状指数、蔓延度、香浓多样性指数和集聚指数。

25.采用上述进一步方案的有益效果为:景观格局指数是景观异质性的具体表现,能反应景观整体格局的破碎度,通过斑块密度、边缘密度、景观形状指数、蔓延度、香浓多样性指数和集聚指数准确全面的对各濒危动物生态廊道群的破碎度进行评价,并根据评价结果提出各生态廊道群生态修复策略,优化并完成基于生境适宜性的生态安全格局构建。

附图说明

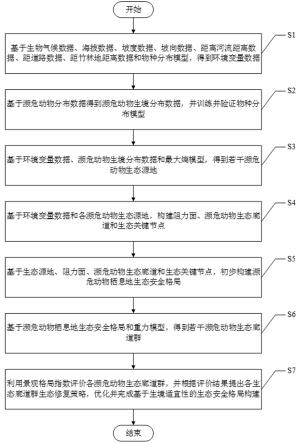

26.图1为本发明实施例中一种基于生境适宜性的生态安全格局构建方法的步骤流程图。

27.图2为本发明实施例中研究区大熊猫栖息地示意图。

28.图3为本发明实施例中大熊猫栖息地生态安全格局的示意图。

29.图4为本发明实施例中生态廊道群示意图。

具体实施方式

30.下面对本发明的具体实施方式进行描述,以便于本技术领域的技术人员理解本发明,但应该清楚,本发明不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本发明的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本发明构思的发明创造均在保护之列。

31.实施例1如图1所示,在本发明的一个实施例中,本发明提供一种基于生境适宜性的生态安全格局构建方法,包括如下步骤:s1、基于生物气候数据、海拔数据、坡度数据、坡向数据、距离河流距离数据、距道路数据、距竹林地距离数据和物种分布模型,得到环境变量数据;所述步骤s1包括如下步骤:s11、获取生物气候数据、海拔数据、坡度数据、坡向数据、距离河流距离数据、距道路数据和距竹林地距离数据作为候选环境变量,其中生物气候数据包括年平均温度数据、平均昼夜范围数据、温度季节性数据、最暖月的最高温度数据、最冷月份的最低温度数据、温度年度范围数据、最湿季平均温度数据、最干燥季度的平均温度数据、最热季的平均温度数据、最冷季的平均温度数据、年降水量数据、最湿月降水数据、最干燥月份降水数据、降水季节变异系数数据、最湿季降水数据、最干燥区的降水数据、最暖季的降水数据和最冷季的降水数据;s12、利用物种分布模型对各候选环境变量间的相关性进行分析,并将各候选环境变量间相关性的绝对值小于或等于预设相关性阈值的候选环境变量作为环境变量数据;本实施例中预设相关性阈值为0.75;s2、基于濒危动物分布数据得到濒危动物生境分布数据,并训练并验证物种分布模型;所述步骤s2包括如下步骤:s21、获取濒危动物分布数据,并选取濒危动物分布数据距离超过预设距离阈值的数据作为濒危动物生境分布数据;s22、利用25%的濒危动物分布数据训练物种分布模型,并利用剩余75%的濒危动物分布数据验证物种分布模型;s3、基于环境变量数据、濒危动物生境分布数据和最大熵模型,得到若干濒危动物生态源地;所述步骤s3包括如下步骤:s31、基于环境变量数据和濒危动物生境分布数据,利用最大熵模型进行若干次迭代运算,得到濒危物种的生境适宜性指数;所述最大熵模型的计算表达式如下:

其中,x表示濒危动物分布数据,表示濒危动物分布数据的概率分布,表示濒危动物生境适宜性指数对应的熵,表示濒危动物分布数据的个数;所述濒危动物分布数据的概率分布对应迭代生境适应性结果均值;所述濒危动物的生境适宜性指数采用logistic格式输出,生境适宜性指数越接近1,濒危动物适宜性程度越高,且通过auc值对物种分布模型进行精度评价,auc值处于0.6~0.7时,物种分布模型精度为第四等级,auc值处于0.7~0.8时,物种分布模型精度为第三等级,auc值处于0.8~0.9时,物种分布模型精度为第二等级,auc值处于0.9~时,物种分布模型精度为第一等级,其中物种分别模型精度由第四等级至第一等级,对应的精度评价越来越高;s32、选取濒危动物生境适宜性指数大于第一熵阈值且小于第二熵阈值对应的区域作为濒危动物生态源地。本实施例中选取0.11~0.92之间适宜性栖息地作为生态源地;即第一熵阈值为0.11,第二熵阈值为0.92;s4、基于环境变量数据和各濒危动物生态源地,构建阻力面、濒危动物生态廊道和生态关键节点;所述步骤s4包括如下步骤:s41、根据物种分布模型选取环境变量数据中阻碍濒危动物迁移的数据作为生态阻力因子;s42、基于各濒危动物生态源地和最小累积阻力模型,得到最小成本距离;所述最小累积阻力模型的计算表达式如下:其中,mcr表示最小累积阻力值,f表示最小累积阻力与生态过程的正相关函数,表示从生态源地j到目的地单元i的空间距离,表示目的地单元i对濒危动物运动的阻力系数,min表示目的地单元i对于不同的生态源地取累积阻力最小值,m表示第m个目的地单元i,n表示第n个生态源地j;s43、基于最小成本距离,得到最小阻力路径;s44、基于生态阻力因子构建阻力面,并基于生态源地和最小阻力路径构建濒危动物生态廊道,且基于电路理论构建生态关键节点;本方案中按照不同的阻力值大小分为0、40、70和100共四个等级,用于构建阻力面、构建濒危动物生态廊道和生态关键节点,阻力值越大,代表濒危动物生境适宜性越差,大熊猫迁移过程中阻碍越高;s5、基于生态源地、阻力面、濒危动物生态廊道和生态关键节点,初步构建濒危动物栖息地生态安全格局;s6、基于濒危动物栖息地生态安全格局和重力模型,得到若干濒危动物生态廊道

群;所述步骤s6包括如下步骤:s61、利用重力模型计算濒危动物栖息地生态安全格局中各濒危动物生态廊道间的相互作用力;所述重力模型的计算表达式如下:其中,表示濒危动物生态源地和濒危动物生态源地间的相互作用力,和分别表示濒危动物生态源地和濒危动物生态源地的权重值,表示濒危动物生态源地和濒危动物生态源地间生态廊道间的阻力值,和分别表示濒危动物生态源地和濒危动物生态源地的阻力值,表示濒危动物生态源地和濒危动物生态源地间的累积阻力值,和分别表示濒危动物生态源地和濒危动物生态源地的面积,表示濒危动物生态廊道最大阻力值;s62、根据各濒危动物生态廊道间的相互作用力和生态廊道重要性分级,得到若干濒危动物生态廊道群;s7、利用景观格局指数评价各濒危动物生态廊道群,并根据评价结果提出各生态廊道群生态修复策略,优化并完成基于生境适宜性的生态安全格局构建。

32.所述景观格局指数包括斑块密度、边缘密度、景观形状指数、蔓延度、香农多样性指数和集聚指数;景观格局指数是景观异质性的具体表现,能反应景观整体格局的破碎度,通过斑块密度、边缘密度、景观形状指数、蔓延度、香浓多样性指数和集聚指数准确全面的对各濒危动物生态廊道群的破碎度进行评价,并根据评价结果提出各生态廊道群生态修复策略,优化并完成基于生境适宜性的生态安全格局构建。

33.本发明的有益效果为:本发明提供的一种基于生境适宜性的生态安全格局构建方法,通过物种分布模型和最大熵模型分析濒危动物生境适宜性,并建立生态廊道,构建了濒危动物栖息地生态安全格局,利用重力模型对生态廊道重要性分级并识别生态廊道群,根据景观格局指数评价各生态廊道群并提出生态安全格局优化措施,对于连通破碎化的栖息地,有效保护濒危动物生态环境,促进濒危动物的种群交流具有重要意义。

34.实施例2在本发明的一个实用实例中,本发明以大熊猫国家公园雅安片区为研究区,选取19个生物气候数据、海拔、坡度、坡向,距河流距离,距道路距离,距竹林地距离共计25个因子作为环境变量为避免模型拟合过度,利用物种分布模型中栅格相关性和汇总统计数据工

具对25个环境变量进行相关性分析,选取了小于预设相关性阈值为0.75的相关性较低的变量,包括距河流距离、距道路距离、距竹林地距离、海拔、坡度、平均昼夜范围数据、最冷月份的最低温度数据和最冷季的降水数据作为环境变量数据;基于大熊猫分布数据和据环境变量数据,分析大熊猫生境适宜性;选取25%的大熊猫分布数据用于模型训练,剩余75%分布数据用于模型验证,迭代运算10次,得到大熊猫生境适宜性指数,并采用logistic格式为输出结果,其值越接近1,大熊猫适宜性程度越高。根据maxent运行结果,研究区大熊猫生境适宜性auc指数训练集为0.944,测试集为0.902,表明大熊猫生境适宜性评估结果准确,预测模型精度较高;根据最大熵模型测算大熊猫生境适宜结果,选取生境适宜性指数指数较高的区域作为大熊猫生态源地,利用电路理论识别关键生态节点;如图2所示,根据生境适宜性指数将研究区划分为适宜栖息地、较适宜栖息地和一般栖息地,其中适宜栖息地总面积为1970.12km2, 占比31.9%,较适宜栖息地面积为2346.51km2, 占比38%,且主要分布在宝兴县,整体呈现北部斑块较大较集中,南部斑块相对较小较分散、破碎化程度较高的特点,此地大熊猫分布占比分别为86.32%和12.26%;如图3所示,基于最小累积阻力模型识别出13条生态廊道,其中每条廊道预设宽度为2km,共识别6个生态障碍点和4个生态“夹点”;各生态廊道结合生态源地、生态阻力面和生态节点,共同构建大熊猫栖息地生态安全格局;如图4所示,生态廊道群作为两个或两个以上相邻的廊道构成的网状结构,能够连接区域内破碎化的栖息地斑块,有效促进大熊猫种群信息交流;根据重要廊道分布,研究区内识别了4条重要生态廊道群,分别是宝兴河-喇叭河廊道群,二郎山廊道群,大相岭廊道群和拖乌山廊道群;识别生态廊道群,并实施生态廊道修复措施,可以增加斑块之间连通性,确保大熊猫种群之间的基因相互交流;利用景观格局指数评价各濒危动物生态廊道群,得到4大生态廊道群景观格局指数,通过对比4大生态廊道群景观格局指数可知,拖乌山廊道群pd、ed、lsi、shdi值均大于其他廊道群,ai值最低,景观破碎化最为严重,其次为二郎山廊道群,宝兴河-喇叭河廊道群和大相岭廊道群破碎化程度相对较小;拖乌山廊道群破碎化主要原因是由于原生林遭到破坏,且次生林多以灌木林居多,恢复时间短,难以形成适宜大熊猫生存的区域,导致原有大熊猫分布零散;二郎山廊道群由于自然灾害及人类活动的过度干扰,且区内存在较多的废弃矿山和水电站,导致区域破碎化程度较高;宝兴河-喇叭河廊道群和大相岭廊道群破碎化程度较低,但斑块之间的连通性较差。各廊道群景观格局指数如表1所示:表1

廊道群斑块密度边缘密度景观形状指数蔓延度香浓多样性指数集聚指数宝兴河-喇叭河廊道群0.10 4.96 5.76 84.52 0.46 99.23 二郎山廊道群1.95 9.37 11.54 98.85 0.26 98.46 大相岭廊道群0.42 1.09 3.40 90.03 0.02 99.64 拖乌山廊道群2.74 16.53 12.09 86.93 0.26 97.31 识别生态廊道群范围内生态障碍点、生态“夹点”、生态受损区的主要生态问题并提供解决方案,以优化大熊猫栖息地生态安全格局,具体措施如下:(1)严格保护生态廊道群内生态“夹点”:研究区内生态“夹点”主要位于宝兴河-喇叭河廊道群和二郎山廊道群,应落实严

格的生态保护措施,实时监测大熊猫生存条件,加强大熊猫基因交流走廊带生态保护和修复,保护大熊猫生存所必须的竹林地和水源地,推动大熊猫种群健康稳定发展,确保生态廊道发挥联通作用。

35.(2)建设生态廊道群内生态通道,打通生态障碍点:廊道群内生态障碍点主要是由于道路、河流阻碍所导致。生物通道是小尺度的生态廊道,可以横穿公路、铁路或河流等,供大熊猫以及其他动物通行;针对宝兴河-喇叭河廊道群内的河流阻隔,可以采取建立生物通道的方法,解决因道路、河流阻碍大熊猫交流问题。大相岭廊道群与大小相岭山系中生态源地的大熊猫种群交流密切,应加强大小相岭中生态通道建设与监测,确保廊道群范围内大熊猫正常信息交流;(3)对生态廊道群内生态受损区,实施生态保护修复:针对4个生态廊道群内因道路、河流、矿山、水电站等人类活动引起的景观破碎化、竹林质量下降、水土流失、矿山破坏地表植被等生态环境问题,实施生态保护修复,包含受损林地修复、走廊带修复、生物通道建设等,以增加景观连通性,恢复受损植被,改善生态系统服务功能,提升大熊猫栖息地生境质量,为大熊猫种群交流提供保障,减少人类活动对大熊猫栖息地的影响。

36.生态安全格局的构建与优化,能够极大程度连接破碎化的源地,提高不同源地之间的大熊猫物质和能量流动率,促进大熊猫种群之间信息交流,针对生态障碍点和生态“夹点”和生态受损区,提出分别实施严格有效的生态保护、建设生态通道、生态保护修复等差异化的生态安全格局优化措施,可增强各源地之间的连通性,提升生态廊道的稳定性,从而改善景观破碎、种群隔离等问题,促进大熊猫信息交流,达到优化大熊猫国家公园雅安片区生态安全格局的目的;今后的研究中可以借助遥感和全球定位技术等手段,监测大熊猫生境状况,实时采取生态安全格局优化调整措施,维护生态平衡。

37.本实用实例主要通过物种分布模型和最大熵模型分析大熊猫生境适宜性,利用最小累积阻力模型建立生态廊道,构建了一张大熊猫栖息地生态安全格局;利用重力模型对生态廊道重要性分级并识别生态廊道群,根据各廊道群存在问题提出大熊猫国家公园雅安片区基于生境适宜性的生态安全格局优化方案,对于连通破碎化的栖息地,有效保护大熊猫生境,促进大熊猫种群交流具有重要意义。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1