一种矿区地质模型与三维基础地质模型融合的方法与流程

1.本发明涉及的是模型融合领域,特别涉及一种矿区地质模型与三维基础地质模型融合的方法。

背景技术:

2.三维地质模型融合可以包括多种类型的模型融合,例如地上地下模型融合、工程地质与水文地质模型融合、矢量结构模型与栅格属性模型融合、大比例尺地质模型与小比例尺地质模型融合等等。

3.结构模型融合的根本目的是为了把多个地质模型的有效地质信息合并到一个模型中,以方便模型展示分析应用;解决了同一地区的多个模型的展示分析应用的不便,催生了模型融合的需求;采用三维建模、模型展示分析的多种手段实现多个模型的信息合并到同一个模型中,这是模型融合的根本目的。并且融合后的模型在展示分析应用场景中应该完全代替融合之前的模型,不能损失原模型的有效信息

4.现有技术中,对于矿区地质模型与三维基础地质模型融合,是大比例尺的小范围矿区地质模型融合到小比例尺的大范围三维模型中,由于矿区建模范围内独有的小断层、小地层、小褶皱等大比例尺模型中独有的地质结构要素不应延长到三维模型中,因此,亟需一种矿区地质模型与三维基础地质模型融合的方法

技术实现要素:

5.鉴于上述问题,提出了本发明以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种矿区地质模型与三维基础地质模型融合的方法。

6.为了解决上述技术问题,本技术实施例公开了如下技术方案:

7..一种矿区地质模型与三维基础地质模型融合的方法,其特征在于,包括:

8.s100.获取待融合的矿区地质模型,并将矿区地质模型进行模型格式转换和投影转换,并将矿区地质模型中的栅格模型转换为矢量模型;

9.s200.对转换后的矿区地质模型质量和精度进行判定;

10.s300.判断矿区地质模型和维基础地质模型无缝拼接是否满足项目融合目的;

11.s400.根据待融合模型的差异,划定模型融合的缓冲区,并判断缓冲区是否满足需求;

12.s500.对缓冲区内数据源进行处理和模型重建;

13.s600.完成几何拓扑层面模型融合。

14.进一步地,s100中,通过mapgis将多种外部模型格式数据转为mapgis格式,包括obj、3ds、dae、osgb、osg、stl、xml和x格式。

15.进一步地,s100中,通过mapgis中批量投影模块进行投影转换,具体包括:设置源数据名称、源路径、源参考系、目的参考系和目的数据库;通过栅格转矢量模块将矿区地质模型中的栅格模型转换为矢量模型;具体包括:输入输出设置,包括网格模型路径和保存路

径;网格参数,包括网格原点、网格步长和网格数量在x、y、z方向参数;属性设置,包括追踪类型和属性字段。

16.进一步地,s200中,对转换后的矿区地质模型质量和精度进行判定,具体包括:模型拓扑是否正确、模型是否可以任意切割、模型成果是否完整、模型数据量是否合理、模型属性是否规范、模型的空间参考系是否完整、模型准确度是否合格、模型是否符合地质规律。

17.进一步地,s300中,判断矿区地质模型和三维基础地质模型无缝拼接是否满足项目融合目的,具体包括:判断结构模型融合的目的是否为了把多个地质模型的有效地质信息合并到一个模型中;判断结构模型融合的目的是否是要解决被融合模型的地质信息不一致的问题;判断结构模型融合的目的是否保留原模型的有效信息的前提下解决原模型的不一致问题;判断结构模型融合的目的在几何拓扑层面的模型融合是否降低模型质量。

18.进一步地,s400中,根据矿区地质模型与三维基础地质的差异,人工判定缓冲区的大小;具体的,待融合的两模型的地质差异越大,则缓冲区越大。

19.进一步地,s400中,判断缓冲区是否满足需求,具体包括:判断缓冲区是否过大,当缓冲区范围不应该超过矿区所在的三维基础地质模型建模单元格的一半面积,如果超过一半面积则说明三维基础地质模型有较大的质量问题或三维基础地质建模的剖面绘制不合理,需要对三维基础地质模型做局部更新优化。

20.进一步地,s500中,对缓冲区内数据源进行处理,具体包括:对缓冲区内的多种比例尺的地质图进行融合处理,以及对剖面、钻孔的整合以及所有建模数据源的一致性处理;对缓冲区内模型重建的方式为交互建模或者基于剖面支持地质图约束的自动建模,使重建后的模型要跟缓冲区边界剖面、缓冲区底面、缓冲区地表地质图等数据完全吻合,这样才能实现模型的无缝拼接。

21.进一步地,s600中,完成几何拓扑层面模型融合,具体包括:

22.定量分析新数据源与模型的误差大小,从新加入的建模数据源的边界处切割三维基础地质模型,对比切割出来的剖面与新建模数据源的边界;

23.从三维基础地质模型中切除更新区域模型,对被融合模型按一定缓冲区范围,从三维基础地质模型中切除模型,并保留切割范围的边缘剖面和底面,提取出被融合模型的底面和侧面;

24.构建缓冲区模型,把以上两步中获得的缓冲区边界面作为建模数据源,采用自动建模或交互建模方式完成缓冲区建模;

25.合并模型并做平滑处理,切割后的三维基础地质模型、被融合模型、缓冲区模型按地层属性进行自动合并,并拼接处进行显示层面的平滑处理。

26.进一步地,当矿区地质模型质量和精度不合格或者矿区地质模型和维基础地质模型无缝拼接无法满足项目融合目的或者缓冲区无法满足需求时,完成展示分析层面模型融合,具体的,展示分析层面的模型融合是在模型转格式和显示参数和属性结构统一的基础上,把矿区模型通过模型切割的方式直接填放在三维基础地质模型中,以达到矿区模型和三维基础地质模型可以共同展示、共同分析的效果,实现展示分析层面的融合。

27.本发明实施例提供的上述技术方案的有益效果至少包括:

28.本发明公开的一种矿区地质模型与三维基础地质模型融合的方法,包括:获取待

融合的矿区地质模型,并将矿区地质模型进行模型格式转换和投影转换,并将矿区地质模型中的栅格模型转换为矢量模型;对转换后的矿区地质模型质量和精度进行判定;判断矿区地质模型和维基础地质模型无缝拼接是否满足项目融合目的;根据待融合模型的差异,划定模型融合的缓冲区,并判断缓冲区是否满足需求;对缓冲区内数据源进行处理和模型重建;完成几何拓扑层面模型融合。本发明解决了现有技术矿区地质模型与三维基础地质模型难以融合的问题。

29.下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

30.附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

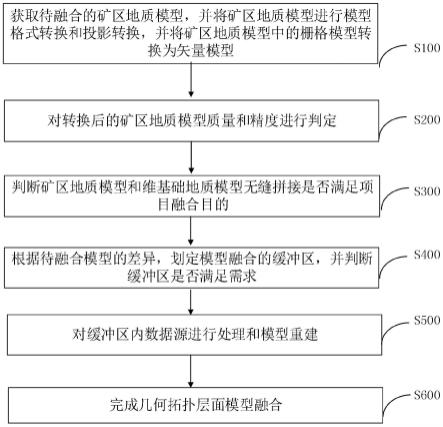

31.图1为本发明实施例1中,一种矿区地质模型与三维基础地质模型融合的方法的流程图;

32.图2为本发明实施例1中,一种矿区地质模型与三维基础地质模型融合的方法的逻辑图;

33.图3为本发明实施例1中,展示分析层面模型融合技术路线图。

具体实施方式

34.下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。

35.为了解决现有技术中存在的问题,本发明实施例提供一种矿区地质模型与三维基础地质模型融合的方法。

36.实施例1

37.本实施例公开了一种矿区地质模型与三维基础地质模型融合的方法,如图1和2,包括:

38.s100.获取待融合的矿区地质模型,并将矿区地质模型进行模型格式转换和投影转换,并将矿区地质模型中的栅格模型转换为矢量模型;

39.在本实施例中s100中,通过mapgis将多种外部模型格式数据转为mapgis格式,包括obj、3ds、dae、osgb、osg、stl、xml和x格式。通过mapgis中批量投影模块进行投影转换,具体包括:设置源数据名称、源路径、源参考系、目的参考系和目的数据库;通过栅格转矢量模块将矿区地质模型中的栅格模型转换为矢量模型;具体包括:输入输出设置,包括网格模型路径和保存路径;网格参数,包括网格原点、网格步长和网格数量在x、y、z方向参数;属性设置,包括追踪类型和属性字段。

40.具体的,由于三维基础地质模型是以矢量模型来表示地质结构的,且三维基础地质模型范围和深度都很大,如果用栅格模型表示地质结构,则栅格模型的数据量会极其巨大。所以矿区地质结构模型以三维矢量模型的形式进行融合。

41.s200.对转换后的矿区地质模型质量和精度进行判定;其中,对转换后的矿区地质

模型质量和精度进行判定,具体包括:模型拓扑是否正确、模型是否可以任意切割、模型成果是否完整、模型数据量是否合理、模型属性是否规范、模型的空间参考系是否完整、模型准确度是否合格、模型是否符合地质规律。

42.具体的,质量差的矿区模型强行与三维基础地质模型融合,只会降低融合后三维基础地质模型的质量,彻底失去了模型融合的意义。所以提出以下矿区模型质量要求。

43.其中,模型拓扑正确表示地质体封闭;体与体之间没有交叉、没有重叠;不存在模型自相交、退化三角形等影响模型拓扑的问题。模型可任意切割表示模型支持任意切割而不出现几何错误或拓扑错误。模型成果完整表示结构模型至少包括地质体和断层面两部分,其他成果如果有地层面应尽量提交。模型数据量合理,表示模型的网格精度应该与模型的几何准确性相匹配,不应出现过于密集或过于稀疏的坐标点或网格点。模型属性规范,表示地质结构模型必须有地层编码字段,地层编码采用山东全省标准地层。可以增加其他字段信息。断层模型应包含断层编码、断层名称、断层级别、倾向倾角等字段信息。模型的空间参考系完整,表示模型应该有明确完整的空间参考系信息,其中地理坐标系必须采用国家2000坐标系,提交的数据中必须包含完整的地图投影参数,高程系采用1985国家高程基准。模型准确度合格,表示矿产地模型与建模数据源(包括地质图、地表dem)的偏差不宜过大(误差越大越影响模型融合效果和融合后的模型质量),模型地表高程与全省dem接近(偏差太大会影响融合后的地表形态美观度,影响融合后的模型质量),矿产地模型的准确度应不低于三维基础地质模型的准确度。模型应符合基本的地质规律,表示模型表达的地质结构不违反基本的地质规律,例如模型的地层顺序应符合地质年代的先后顺序等。矿区模型精度不低于三维基础地质模型,表示矿区模型精度判定就是要求矿区模型的地层精细程度不低于三维基础地质模型,且矿区模型的网格精度不低于三维基础地质模型,矿区建模数据源密度不低于三维基础地质模型。

44.s300.判断矿区地质模型和维基础地质模型无缝拼接是否满足项目融合目的;

45.在本实施例的s300中,判断矿区地质模型和三维基础地质模型无缝拼接是否满足项目融合目的,具体包括:判断结构模型融合的目的是否为了把多个地质模型的有效地质信息合并到一个模型中;判断结构模型融合的目的是否是要解决被融合模型的地质信息不一致的问题;判断结构模型融合的目的是否保留原模型的有效信息的前提下解决原模型的不一致问题;判断结构模型融合的目的在几何拓扑层面的模型融合是否降低模型质量。

46.具体的,矿产地质模型与三维基础地质模型的融合是地质结构模型的融合,是大比例尺的小范围矿区模型融合到小比例尺的大范围三维基础地质模型中,所以我们首先要给这种矿产地与全省这种不同比例尺的三维地质结构模型融合做出一个比较清晰的定义。

47.模型融合的理想状态是被融合的模型的无缝拼接无痕过渡,现实是很多无缝拼接无痕过渡会违反以下4条模型融合定义的要求,此时应在模型展示分析层面进行模型融合。

48.1.结构模型融合的根本目的是为了把多个地质模型的有效地质信息合并到一个模型中,以方便模型展示分析应用;具体为:

49.1)同一地区的多个模型的展示分析应用的不便,催生了模型融合的需求

50.2)采用三维建模、模型展示分析的多种手段实现多个模型的信息合并到同一个模型中,这是模型融合的根本目的

51.3)融合后的模型在展示分析应用场景中应该完全代替融合之前的模型,不能损失

原模型的有效信息

52.2.模型融合不是建模,融合的目的不是生产新的地质数据信息,而是要解决被融合模型的地质信息不一致的问题;具体为:

53.在矿区建模范围内独有的小断层、小地层、小褶皱等大比例尺模型中独有的地质结构要素不应延长到三维基础地质模型中,这种延长属于在矿区周边新建大比例尺模型,这是建模工作的范畴,是在生产新的地质信息,不符合模型融合的定义。

54.3.模型融合要在保留原模型的有效信息的前提下解决原模型的不一致问题,具体为:

55.1)在模型展示分析应用场景中,融合后模型应能完全代替原模型,不能损失原模型提供的有效地质信息

56.2)遇到原来多个模型地质信息不一致时,应综合原模型以及原建模数据源的有效信息给出唯一的合理地质解释

57.4.几何拓扑层面的模型融合不能降低模型质量,否则只能进行展示分析层面的融合,具体为:

58.低质量模型无缝融合到三维基础地质模型中的结果只能是降低了融合后的模型质量,纯粹的出力不讨好。模型融合前需要对被融合模型的质量进行评判,高质量模型的要素包括合格的模型精度、模型符合基本的地质规律、良好的拓扑正确性、较少的数据冗余,以及其他模型数据规范性的要求,融合后的模型质量应不低于原模型。

59.1)合格的模型精度:模型与建模数据源的偏差不宜过大,模型地表高程与全省dem接近,模型的准确度应不低于山东三维基础地质模型的准确度。

60.2)模型符合基本的地质规律:模型表达的地质结构不违反基本的地质规律,例如地层顺序应符合地质年代的先后顺序等。

61.3)良好的拓扑正确性:地质体封闭,没有自相交、退化三角形等拓扑问题,地质体之间没有重叠和缝隙

62.4)较少的数据冗余:结构模型的三角网密度、属性模型的网格精度应该与模型精度匹配,模型的数据量不应明显超过合理的数据量

63.但低质量矿产地模型依然提供了一部分三维基础地质模型中没有的、有效地质信息,所以低质量矿产地模型的处理方式是只进行展示分析层面的模型融合。完整保留低质量矿产地模型的不足和有效地质信息,由模型应用者自己甄别,或优化相关模型成果,消除模型质量问题。

64.s400.根据待融合模型的差异,划定模型融合的缓冲区,并判断缓冲区是否满足需求;

65.在本实施例的s400中,根据矿区地质模型与三维基础地质的差异,人工判定缓冲区的大小;具体的,待融合的两模型的地质差异越大,则缓冲区越大。判断缓冲区是否满足需求,具体包括:判断缓冲区是否过大,当缓冲区范围不应该超过矿区所在的三维基础地质模型建模单元格的一半面积,如果超过一半面积则说明三维基础地质模型有较大的质量问题或三维基础地质建模的剖面绘制不合理,需要对三维基础地质模型做局部更新优化。

66.具体的,根据矿区模型与三维基础地质模型的差异,人工判定缓冲区的大小。原理上是两模型的差异越大,则缓冲区越大,但这两者之间无法给出一个严格的定量关系,只能

由地质人员根据地质经验人工划定一个模型缓冲区范围。此缓冲区也可以理解为模型融合过程中全省模型的更新范围。

67.s500.对缓冲区内数据源进行处理和模型重建;在本实施例,s500中,对缓冲区内数据源进行处理,具体包括:对缓冲区内的多种比例尺的地质图进行融合处理,以及对剖面、钻孔的整合以及所有建模数据源的一致性处理;对缓冲区内模型重建的方式为交互建模或者基于剖面支持地质图约束的自动建模,使重建后的模型要跟缓冲区边界剖面、缓冲区底面、缓冲区地表地质图等数据完全吻合,这样才能实现模型的无缝拼接。

68.s600.完成几何拓扑层面模型融合。具体的,s600中,完成几何拓扑层面模型融合,具体包括:

69.定量分析新数据源与模型的误差大小,从新加入的建模数据源的边界处切割三维基础地质模型,对比切割出来的剖面与新建模数据源的边界;

70.从三维基础地质模型中切除更新区域模型,对被融合模型按一定缓冲区范围,从三维基础地质模型中切除模型,并保留切割范围的边缘剖面和底面,提取出被融合模型的底面和侧面;

71.构建缓冲区模型,把以上两步中获得的缓冲区边界面作为建模数据源,采用自动建模或交互建模方式完成缓冲区建模;

72.合并模型并做平滑处理,切割后的三维基础地质模型、被融合模型、缓冲区模型按地层属性进行自动合并,并拼接处进行显示层面的平滑处理。

73.需要说明的是,以上步骤中涉及到的缓冲区和缓冲区的建模方法。缓冲区半径大小要根据全省模型和被融合模型的差异大小来确定,两者的差异越大则缓冲区越大,以更好的控制模型融合后两者边界的一致性。缓冲区的建模方法,对于差异不太大的情况,可以通过剖面自动建模或隐式建模方法自动完成缓冲区的自动建模。两模型差异过大时,则可能需要地质专业人员参与交互建模,因为差异过大一般意味着这里可能地质结构过于复杂,或者被融合模型中新的地质数据源让这一区域的地质结构有了全新的地质认识。这种情况需要以地质专家经验重新解释缓冲区内的地质构造和地质规律,所以这种情况需要交互建模以保证模型精度并更新此区域的地质认识。

74.三维地质体模型的更新根据规模可分为全局更新、局部更新、模型更新。根据三维地质体模型的更新程度,可以分为完全更新和局部更新两种方式。完全更新是指用一个新的模型直接替代原有的地质体模型,局部更新则在原有模型的基础上,通过修改其空间位置、几何形态、拓扑关系和语义关系等更新该模型。完全更新主要适用于数据量较大,需要频繁更新的地质体模型,比如露采坑的每月现状面模型等;当新增了一个钻孔时,可以对钻孔影响范围内的岩性模型、矿体模型、风化面等模型进行局部更新。

75.在一些优选实施例中,当矿区地质模型质量和精度不合格或者矿区地质模型和维基础地质模型无缝拼接无法满足项目融合目的或者缓冲区无法满足需求时,完成展示分析层面模型融合,具体的,如图3,展示分析层面的模型融合是在模型转格式和显示参数和属性结构统一的基础上,把矿区模型通过模型切割的方式直接“填放”在全省模型中,以达到矿区模型和全省模型可以共同展示、共同分析的效果,实现展示分析层面的融合。两者在几何拓扑层面的不一致因为各种原因无法处理,所以保留两模型原始信息,不改变两者的地质结构,不进行几何拓扑层面的无缝拼接处理。

76.本实施例公开的一种矿区地质模型与三维基础地质模型融合的方法,包括:获取待融合的矿区地质模型,并将矿区地质模型进行模型格式转换和投影转换,并将矿区地质模型中的栅格模型转换为矢量模型;对转换后的矿区地质模型质量和精度进行判定;判断矿区地质模型和维基础地质模型无缝拼接是否满足项目融合目的;根据待融合模型的差异,划定模型融合的缓冲区,并判断缓冲区是否满足需求;对缓冲区内数据源进行处理和模型重建;完成几何拓扑层面模型融合。本发明解决了现有技术矿区地质模型与三维基础地质模型难以融合的问题。

77.应该明白,公开的过程中的步骤的特定顺序或层次是示例性方法的实例。基于设计偏好,应该理解,过程中的步骤的特定顺序或层次可以在不脱离本公开的保护范围的情况下得到重新安排。所附的方法权利要求以示例性的顺序给出了各种步骤的要素,并且不是要限于所述的特定顺序或层次。

78.在上述的详细描述中,各种特征一起组合在单个的实施方案中,以简化本公开。不应该将这种公开方法解释为反映了这样的意图,即,所要求保护的主题的实施方案需要清楚地在每个权利要求中所陈述的特征更多的特征。相反,如所附的权利要求书所反映的那样,本发明处于比所公开的单个实施方案的全部特征少的状态。因此,所附的权利要求书特此清楚地被并入详细描述中,其中每项权利要求独自作为本发明单独的优选实施方案。

79.本领域技术人员还应当理解,结合本文的实施例描述的各种说明性的逻辑框、模块、电路和算法步骤均可以实现成电子硬件、计算机软件或其组合。为了清楚地说明硬件和软件之间的可交换性,上面对各种说明性的部件、框、模块、电路和步骤均围绕其功能进行了一般地描述。至于这种功能是实现成硬件还是实现成软件,取决于特定的应用和对整个系统所施加的设计约束条件。熟练的技术人员可以针对每个特定应用,以变通的方式实现所描述的功能,但是,这种实现决策不应解释为背离本公开的保护范围。

80.结合本文的实施例所描述的方法或者算法的步骤可直接体现为硬件、由处理器执行的软件模块或其组合。软件模块可以位于ram存储器、闪存、rom存储器、eprom存储器、eeprom存储器、寄存器、硬盘、移动磁盘、cd-rom或者本领域熟知的任何其它形式的存储介质中。一种示例性的存储介质连接至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息。当然,存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于asic中。该asic可以位于用户终端中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于用户终端中。

81.对于软件实现,本技术中描述的技术可用执行本技术所述功能的模块(例如,过程、函数等)来实现。这些软件代码可以存储在存储器单元并由处理器执行。存储器单元可以实现在处理器内,也可以实现在处理器外,在后一种情况下,它经由各种手段以通信方式耦合到处理器,这些都是本领域中所公知的。

82.上文的描述包括一个或多个实施例的举例。当然,为了描述上述实施例而描述部件或方法的所有可能的结合是不可能的,但是本领域普通技术人员应该认识到,各个实施例可以做进一步的组合和排列。因此,本文中描述的实施例旨在涵盖落入所附权利要求书的保护范围内的所有这样的改变、修改和变型。此外,就说明书或权利要求书中使用的术语“包含”,该词的涵盖方式类似于术语“包括”,就如同“包括,”在权利要求中用作衔接词所解释的那样。此外,使用在权利要求书的说明书中的任何一个术语“或者”是要表示“非排它性

的或者”。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1