有机碳暗物质的影响力定量方法

1.本发明属于环境生态学领域,具体涉及一种有机碳暗物质的影响力定量方法。

背景技术:

2.自然界中的暗物质泛指在现有条件下未被鉴定、识别或分类的生物或非生物物质,如有机碳暗物质等。尽管高分辨质谱技术的发展,使得我们对复杂的有机碳分子有了更加深入的认识。比如,超高分辨率傅里叶变换离子回旋共振质谱(ft-icrms)技术,能在分子层面定量识别有机碳的组成结构。但是,基于现有的分子数据库,仍然存在大量的有机碳暗物质有待挖掘。值得注意的是,这些暗物质的组成和特性等信息通常无法获取,因而在传统分析中往往被默认剔除,这使得我们对有机碳缺乏全面准确的认识,尤其是这些暗物质如何对现有的已知物质(明物质)产生影响尚不可知。网络分析作为一种新兴的分析手段,能够用以表征已知物种和暗物质之间的相互关系,有望帮助解决有机碳暗物质的作用和重要性无法认知的难题。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于提供有机碳暗物质的影响力定量方法。

4.本发明上述目的通过以下技术方案实现:

5.一种有机碳暗物质的影响力定量方法,包括:

6.获取不同生态环境条件下的样品,测定样品有机碳组成、环境变量,并将有机碳分子划分为已知物质和暗物质;

7.选定用于分析的环境变量,将样品按照环境变量变化分组,基于相关性分析对每组样品分别建立已知物质的共存网络、以及已知物质与暗物质的共存网络;

8.选取用于分析的网络拓扑参数,根据两种网络的拓扑参数的统计值的差异构建评估指标,定量分析暗物质对群落的影响力。

9.作为一种优选的实施方式,基于现有数据库,根据有机碳分子是否能够被鉴定、识别或分类,将其划分为已知物质和暗物质。

10.作为一种优选的实施方式,所述拓扑参数选用度中心性、接近中心性或中介中心性;优选度中心性。在每个网络中,节点(有机碳分子)v的度中心性(dv)指与v连接的边的数量。

11.作为一种优选的实施方式,所述统计值选用平均值。

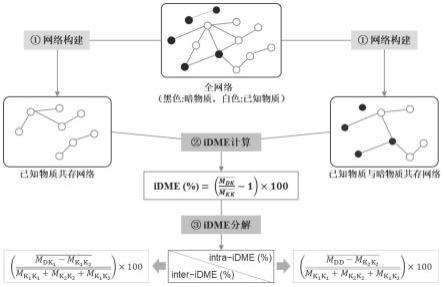

12.作为一种优选的实施方式,对比两种网络,利用网络拓扑参数的统计值构建影响力定量化指数idme用于分析暗物质对群落的影响力,所述idme计算方式如下:

[0013][0014]

其中,idme(%)为有机碳暗物质对群落的影响力。m

dk

和m

kk

分别表示单个已知物质与暗物质共存网络、以及已知物质共存网络的拓扑参数,为单个网络中所有节点的拓扑参

数均值。是已知物质与暗物质共存网络的拓扑参数均值(例如对于m个已知物质与暗物质的共存网络,指m个已知物质与暗物质共存网络的拓扑参数均值,如度中心性均值);是已知物质共存网络的拓扑参数均值;

[0015]

利用idme的正、负值判断暗物质对群落起积极影响或消极影响,利用idme的绝对值的大小判断其影响的强弱程度。数值为零时,则表示暗物质没有显著影响。

[0016]

作为一种优选的实施方式,还包括,将影响力定量化指数idme分解为内部影响组分intra-idme和交互影响组分inter-idme;

[0017][0018][0019]

式中,k1和k2是已知物质共存网络(kk网络)的两个组成部分,k1和d是已知物质与暗物质共存网络(dk网络)的两个组成部分;k1和k2是网络中的已知物质部分,d是网络中的暗物质部分,k1是两种网络的共有部分;分别为单个已知物质共存网络中k2内部、以及k1与k2交互部分的拓扑参数;m

dd

、分别为单个已知物质与暗物质共存网络中d内部、以及d与k1交互部分的拓扑参数;为两种网络中k1内部的拓扑参数。以单个已知物质共存网络为例,为仅考虑k1内部节点连接时,k1内部所有节点的拓扑参数的均值;为仅考虑k2内部节点连接时,k2内部所有节点的拓扑参数的均值;为仅考虑k1和k2之间节点相互连接时,k1和k2中所有节点的拓扑参数的均值。

[0020]

即为即为其中,为两种网络中k1内部的拓扑参数均值(例如对于m个已知物质的共存网络,指m个已知物质共存网络中k1内部的拓扑参数均值,如度中心性均值),分别为已知物质的共存网络中k2内部、以及k1与k2交互部分的拓扑参数均值;分别为已知物质与暗物质的共存网络中d内部、以及d与k1交互部分的拓扑参数均值。

[0021]

intra-idme(%)为有机碳暗物质的内部影响,即由于dk网络中d内部的拓扑参数(如度中心性)均值相较于kk网络中k2内部的拓扑参数均值增加或减少,对群落(全网络)拓扑参数的影响;inter-idme(%)为有机碳暗物质与已知物质的交互影响,即由于dk网络中d与k1交互部分的拓扑参数均值相较于kk网络中k2与k1交互部分的拓扑参数均值增加或减少,对群落(全网络)拓扑参数的影响。

[0022]

作为一种优选的实施方式,从每组样品中,分别随机抽取m次有机碳分子,对每组样品建立m个已知物质的共存网络、以及m个已知物质与暗物质的共存网络。

[0023]

作为一种优选的实施方式,从每组样品中选取用于建立网络的有机碳分子时,选取的有机碳分子在至少n%的样品中出现,n%为预设比例。

[0024]

作为一种优选的实施方式,两种网络的有机碳分子总数相同,且已知物质与暗物

质共存网络中的已知物质均包含于对应组次的已知物质共存网络中,以确保网络具备可比性。

[0025]

作为一种优选的实施方式,所述方法还包括,利用回归分析建立所述评估指标与样品的环境变量的关联模型,分析暗物质的影响力随环境变量变化的响应特征。

[0026]

本发明的方法中,所述不同生态环境条件下的样品为野外采集的自然环境样品或不同生态环境条件下的实验样品。环境变量包括温度、营养盐等,或者其他可以改变生态系统的全球环境变化因子,比如有机污染物、微塑料和重金属等。所述有机碳的分子组成可通过高分辨质谱技术,如超高分辨率傅里叶变换离子回旋共振质谱(ft-icr ms)等技术获得。组成数据通常是以样品为行,有机碳分子为列的矩阵。其他具有相同或类似组成数据的生物或非生物,比如微生物等,当存在未被鉴定、识别或分类的暗物质时,也可应用此方法。所述kk网络和dk网络可基于sparcc、pearson、spearman等相关性分析方法建立。

[0027]

本发明基于网络分析方法,分别构建两种类型有机碳分子网络,即已知物质的共存网络、以及已知物质与暗物质的共存网络。通过比较两种网络拓扑参数的差异,建立了有机碳暗物质的影响力定量化指数idme,并将idme分解为内部影响组分intra-idme和交互影响组分inter-idme。与传统分析通常剔除暗物质相比,本发明新型指数的建立,有助于全面准确地认识有机碳分子组成,阐明暗物质的重要性及其对群落的影响力,并揭示其作用机理。通过将idme指数及其组分与环境变量相结合,有助于阐明有机碳暗物质的影响力随环境因子变化的响应特征或揭示潜在的环境驱动机制。因此,该方法能够准确获取不同生态系统和环境变化下有机碳暗物质的影响力定量比较结果,并揭示其作用机理,为全面认识全球变化背景下有机碳暗物质的重要性及其响应机制提供了新的研究方法和研究思路。

附图说明

[0028]

图1是本发明中idme指数及其组分intra-idme和inter-idme的构建流程图。

[0029]

图2是基于单个样品分组建立的已知物质的共存网络(左图)、以及已知物质与暗物质的共存网络(右图)。

[0030]

图3是应用本发明方法计算的idme指数随叶绿素a变化的响应特征。

[0031]

图4是应用本发明方法计算的idme指数两个组分intra-idme和inter-idme随叶绿素a变化的响应特征。

具体实施方式

[0032]

下面结合具体实施案例对本发明进行进一步描述。

[0033]

本实施案例对湖泊沉积物样品开展野外微宇宙实验,通过设置5个温度梯度和10个营养盐浓度梯度,研究两种全球环境变化(温度升高和营养盐富集)下有机碳暗物质对群落的影响。该研究主要在挪威balggesvarri山进行,作为实证案例予以展示和讨论。

[0034]

山区可以提供天然的温度梯度,具体表现为温度随海拔升高而降低。具体而言,研究区域从低到高依次设置5个海拔(温度)梯度,每个海拔设置10个营养盐梯度,每个营养盐包括3个重复。实验结束后共收集150个样品进行有机碳组成分析,并测定水温、ph和沉积物叶绿素a含量等环境变量。

[0035]

根据本发明方法(图1),

①

基于培养之后的环境样品,分别构建已知物质的共存网

络、以及已知物质与暗物质的共存网络(图2);

②

计算有机碳暗物质的影响力定量化指数idme;

③

进一步,将其分解为两个组分,即内部影响intra-idme和交互影响inter-idme。最后,通过回归分析的方法,统计分析idme(图3)及其组分intra-idme和inter-idme(图4)沿叶绿素a变化的响应特征。

[0036]

具体实施步骤为:

[0037]

步骤1、采集环境样品,获取有机碳分子组成和环境变量。

[0038]

采集沉积物样品,进行溶解性有机碳提取,通过超高分辨率傅里叶变换离子回旋共振质谱(ft-icr ms)获取有机碳分子组成;并通过理化分析获取环境变量。

[0039]

步骤2、基于现有数据库,将有机碳分子划分为已知物质和暗物质。

[0040]

本案例中,未被鉴定、识别或分类的有机碳分子定义为暗物质,已被鉴定、识别或分类的有机碳分子定义为已知物质。

[0041]

步骤3、将样品按照环境变量进行分组;在每个分组中,基于sparcc相关性分析,构建有机碳分子网络。

[0042]

本案例中,选择叶绿素a含量作为主要的环境变量,这是因为叶绿素a含量既代表了初级生产力,也反映了实验控制因子(温度和营养盐)的共同作用。将环境样品按照叶绿素a含量从低到高进行排序,每50个样品划分为1组,每组间隔5个样品(比如,1-50为1组、6-55为2组等,以此类推),共产生21组,计算每组样品的叶绿素a含量均值。

[0043]

从每组样品中,可分别随机抽取m次一定数量的有机碳分子,借助相关性分析方法,建立m个已知物质的共存网络(kk网络)、以及m个已知物质与暗物质的共存网络(dk网络)。每次随机抽取时,为了具有可比性,应确保dk网络中所有已知物质均包含在kk网络中,且两种网络的有机碳分子总数应保持一致。两种网络所选有机碳分子应至少在每组一定比例的样品中存在。dk网络中已知物质和暗物质的数量,可根据每组样品中已知物质和暗物质的实际比例或1:1等其他比例确定。

[0044]

此处,为了便于计算,分别随机选择999次,每次选择200个有机碳分子,所选的有机碳分子应至少在15个(30%)样品中存在,其中,dk网络中已知物质和暗物质比例选择1:1,即二者均为100个分子。通过sparcc相关性分析,分别建立999个不区分相关系数正负(也可用于建立区分相关系数正负的网络,分别计算网络拓扑参数)的已知物质的共存网络、以及已知物质与暗物质的共存网络。

[0045]

步骤4、利用前述idme计算公式计算暗物质的影响力定量化指数idme,并采用回归分析的方法统计分析idme指数随叶绿素a变化的响应特征。

[0046]

在每个分组中,分别计算两种类型999个网络的拓扑参数均值,即和在此基础上,计算暗物质的idme指数,并采用回归分析的方法统计分析其随叶绿素a变化的响应特征。

[0047]

步骤5、利用前述内部影响组分intra-idme和交互影响组分inter-idme计算公式将idme指数分解为两个组分,并采用回归分析的方法统计分析二者随叶绿素a变化的响应特征。

[0048]

如图3所示,通过回归分析,得到有机碳idme指数随样品分组中叶绿素a均值的变化规律。结果表明,研究区域有机碳的idme指数整体上呈现正值或负值,即有机碳的暗物质均显著影响了群落(全网络)的连接数。此外,有机碳暗物质对群落(全网络)连接数的影响

随着叶绿素a浓度的增加,即初级生产力增加,由消极影响转变为积极影响。如图4所示,进一步,通过回归分析,得到有机碳暗物质idme指数的两个组分随样品分组中叶绿素a均值的变化规律。结果表明,在初级生产力较低时,暗物质对群落(全网络)连接数的影响主要是通过交互影响,而初级生产力较高时,则主要是通过内部影响。

[0049]

虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明。本发明所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1