一种水功能区与水环境控制单元管控体系整合方法与流程

本发明涉及水资源管控,具体涉及一种水功能区与水环境控制单元管控体系整合方法。

背景技术:

1、水功能区,是指为满足水资源合理开发、利用、节约和保护的需求,根据水资源的自然条件和开发利用现状,按照流域综合规划、水生态系统保护和经济社会发展要求,依其主导功能划定范围并执行相应保护和管理要求的水域。地表水功能区采用两级区划体系,即水功能一级区和二级区。一级区分为保护区、保留区、开发利用区和缓冲区4类;在一级区的开发利用区上划分水功能二级区,二级区分为饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和排污控制区7类。

2、水环境控制单元是体现自然汇水特征与行政管理需求,以控制断面为节点,将行政区、水体、控制断面三要素集于一体的空间管理单元,《重点流域水污染防治规划(2016-2020年)》提出基于控制单元的水环境质量目标管理,以断面水质为管理目标,以排污许可制为核心,推进网格化、精细化管理。受历史原因影响,水功能区和水环境控制单元长期分属水利和环保部门,在空间布局、管理方式等方面存在较大差异,2018年机构改革后,水功能区划、排污口设置等相关职能由水利部门划转到生态环境部门,与重点区域、流域污染防治规划等实行统一管理。目前大部分水环境控制断面有对应的水功能区,但部分控制断面处在城市、园区排口下游,处于缓冲区或排污混合区;国家重要水功能区和省级水功能区仅有极少部分有国控、省控、例行监测断面对应。实际管理中面临一个控制单元包含多个水功能区或一个水功能区跨越两个或以上的控制单元的困境。

3、因此本技术设计了一种水功能区与水环境控制单元管控体系整合方法,通过水功能区与控制单元优化调整及管控措施,避免出现水功能区和流域水环境控制单元两张皮管理,为相关职能调整后流域精细化管理提供支撑。

技术实现思路

1、本发明的目的是填补现有技术的空白,提供了一种水功能区与水环境控制单元管控体系整合方法,通过水功能区与水环境控制单元优化调整及管控措施,为相关职能调整后流域精细化管理提供支撑。

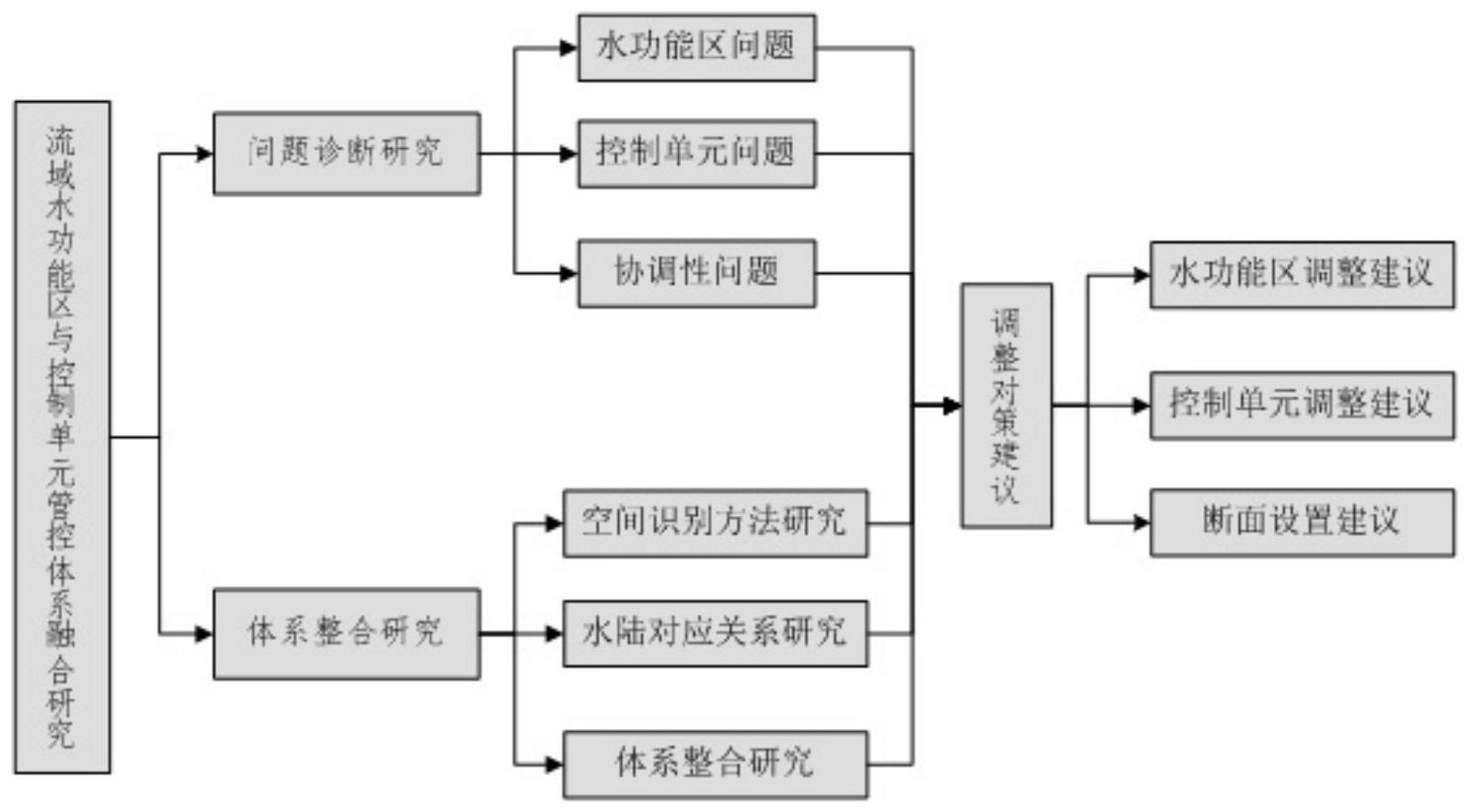

2、为了达到上述目的,本发明提供一种水功能区与水环境控制单元管控体系整合方法,包括以下步骤:

3、s1,典型流域分析;

4、s2,问题诊断研究;

5、s3,体系整合研究;

6、s4,通过s1~s3调整对策建议。

7、s2包括水功能区问题、控制单元问题和协调性问题。

8、s3包括水功能区调整方法研究、水功能区与水环境控制单元体系整合研究。

9、s4包括水功能区调整建议、断面设置建议和水环境控制单元调整建议。

10、s1典型流域分析包括自然地理、社会经济、流域水资源、水功能区及取排水、水环境控制单元;

11、自然地理包括地理位置和河流水系;

12、社会经济包括行政区划与人口;

13、流域水资源包括流域径流、水资源量和水环境质量;

14、水功能区及取排水包括水功能区划、水功能区达标情况、饮用水水源地取水口和入河排污口;

15、水环境控制单元包括重点流域规划和水污染防治规划;

16、s2问题诊断研究具体包括水功能区与行政区划关系,水功能区与控制断面关系,水功能区与取排水关系,水功能区与控制单元关系;

17、水功能区与行政区划关系包括水功能区与行政区空间对应关系;

18、水功能区与控制断面关系包括控制断面与水功能区空间对应关系,控制断面水质考核目标与水功能区水质目标对应关系;

19、水功能区与取排水关系包括饮用水水源地取水口与水功能区空间对应关系、饮用水水源地保护区与水功能区空间对应关系,排污口与水功能区空间对应关系;

20、水功能区与控制单元关系包括水功能区与水环境控制单元空间对应关系。

21、s3体系整合研究包括水功能区调整方法研究、水功能区与水环境控制单元体系整合研究;

22、水功能区调整方法研究包括水功能区构成体系调整研究、水功能区范围调整研究;

23、水功能区构成体系调整研究包括:

24、简化现有水功能区分类,分类设置一级水功能区为保护区、保留区、开发利用区、排污控制区、缓冲区五类,不再作二级分类。调整后,仍保留原水功能区体系中保护区、保留区,将开发利用区中的饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区这五类水质目标相同的水功能区合并成为开发利用区,不再进行二级细化,将原二级分类中的排污控制区调整为一级水功能区排污控制区,将原二级分类中的过渡区调整为一级水功能区缓冲区,将过渡区与缓冲区均归为缓冲区,即表示水质要求不同的邻水功能区之间,也作为跨省(自治区、直辖市)行政区域边界的水域;

25、水功能区范围调整研究包括水功能保护区与自然保护区匹配、开发利用区与城市规划、水资源利用规划协调、排污控制区与城市规划、排污口集中区域匹配;

26、水功能保护区与自然保护区匹配:以目前划定的保护和管理有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物种保护对象所在的陆地水体的区域为准,调整现有水功能区保护区范围使之匹配;

27、开发利用区与城市规划、水资源利用规划协调:以可持续开发利用为前提,综合城市发展现状与城市规划,充分考虑水资源利用规划,使开发利用区与区域规划、水资源利用规划相协调;

28、排污控制区与城市规划、排污口集中区域匹配:设置排污控制区以城市规划为前提,已现有排污口为基准,划定的排污控制区应包括排污口集中区域,两者应充分匹配。

29、水功能区与水环境控制单元体系整合研究包括控制断面与水功能区整合研究,水功能区与水环境控制单元整合研究;

30、控制断面与水功能区整合包括原控制断面选取与空间调整、新增控制断面、考核目标确定;

31、原控制断面选取与空间调整包括断面选取、空间调整;

32、断面选取:对于一个水功能区上分布多个控制断面的情况,选取一个最能代表其水功能区水质情况的控制断面,尽量选取位于水功能区下游的控制断面;

33、空间调整:对于一个水功能区只分布一个控制断面,且控制断面位于水功能区上游、中游,不能准确代表水功能区水质情况的控制断面,调整其空间位置至水功能区下游段,以使控制断面能充分反映水功能区水质情况;

34、新增控制断面包括新增位于单个水功能区下游的控制断面、新增位于多个水功能区中水质目标较低的水功能区下游的控制断面、新增位于市界、县界的控制断面;

35、单个水功能区下游:除排污控制区外,保护区、保留区、开发利用区、缓冲区均可在其水功能区下游设置控制断面,以考核水功能区是否达标;

36、多个水功能区中水质目标较低的水功能区下游:对于有保护区、保留区或保留区、开发利用区或开发利用区、排污控制区、缓冲区等多个水质目标不相同的水功能区,均可在其水质目标较低的水功能区下游设置控制断面,以管控多个水功能区;

37、市界、县界:在市界、县界设置控制断面,以便于水功能区管理职责划分与考核;考核目标确定:以水功能区目标引导水体长远水质目标为基准,建立考核目标与水功能区水质目标一一对应的关系,使控制断面能够充分反映水功能区水质现状及目标实现情况;

38、水功能区与水环境控制单元整合研究包括确定陆域范围、整合水功能区汇水范围:

39、确定陆域范围:以控制断面为节点,乡镇行政区作为最小组成单元,以维持乡镇行政区完整性为边界条件,根据流域所在行政区,确定陆域范围;

40、整合水功能区汇水范围:将确定的陆域范围与水功能区相对应的汇水范围进行叠加,将汇水范围内的陆域范围进行合并组成控制单元,以位于控制单元内流域下游的控制断面为控制节点,管控单元内点源和面源污染,建立水域陆域联系。

41、本发明主要针对现有技术在水功能区与水环境控制单元整合中尚无相关整合方法的缺失,提供可用于流域精细化管理的水功能区与水环境控制单元体系整合方法。根据上述方法整合得到的水功能区与水环境控制单元,可解决在流域管理中,水功能区与水环境控制单元两套不同体系管理的模式,可实现一个主管部门、一套监测控制断面、一套考核标准、一套考核结果,对于构建统一的监测考核体系,完成流域水环境统一监测管理具有重大意义,同时,通过水功能区与水环境控制单元的整合,可动态反映陆源污染对流域水系的影响,实现流域精细化动态管理。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!