基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法与流程

本发明涉及碳排放,尤其涉及一种基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法。

背景技术:

1、随着气候变化的加剧和全球碳排放的增加,各国政府和企业纷纷采取行动减少碳排放并转型为可持续能源。特别是对于高载能企业(如钢铁、石化等),能源转型更是至关重要。由于碳排放与经济发展和能源使用方式密切相关,在进行动态碳排放因子测算时往往会参考经济发展预测和能源消费情况,不同的经济、能耗参考可以认为是不同的未来发展情景,故也可以使用多情景模拟法结合其他算法进行预测,但是现有技术中出现的情景模拟方法一般具有测量不准确,误差大等缺点。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题是提供一种有效且测量准确的基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法。

2、为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:一种基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法,包括如下步骤:

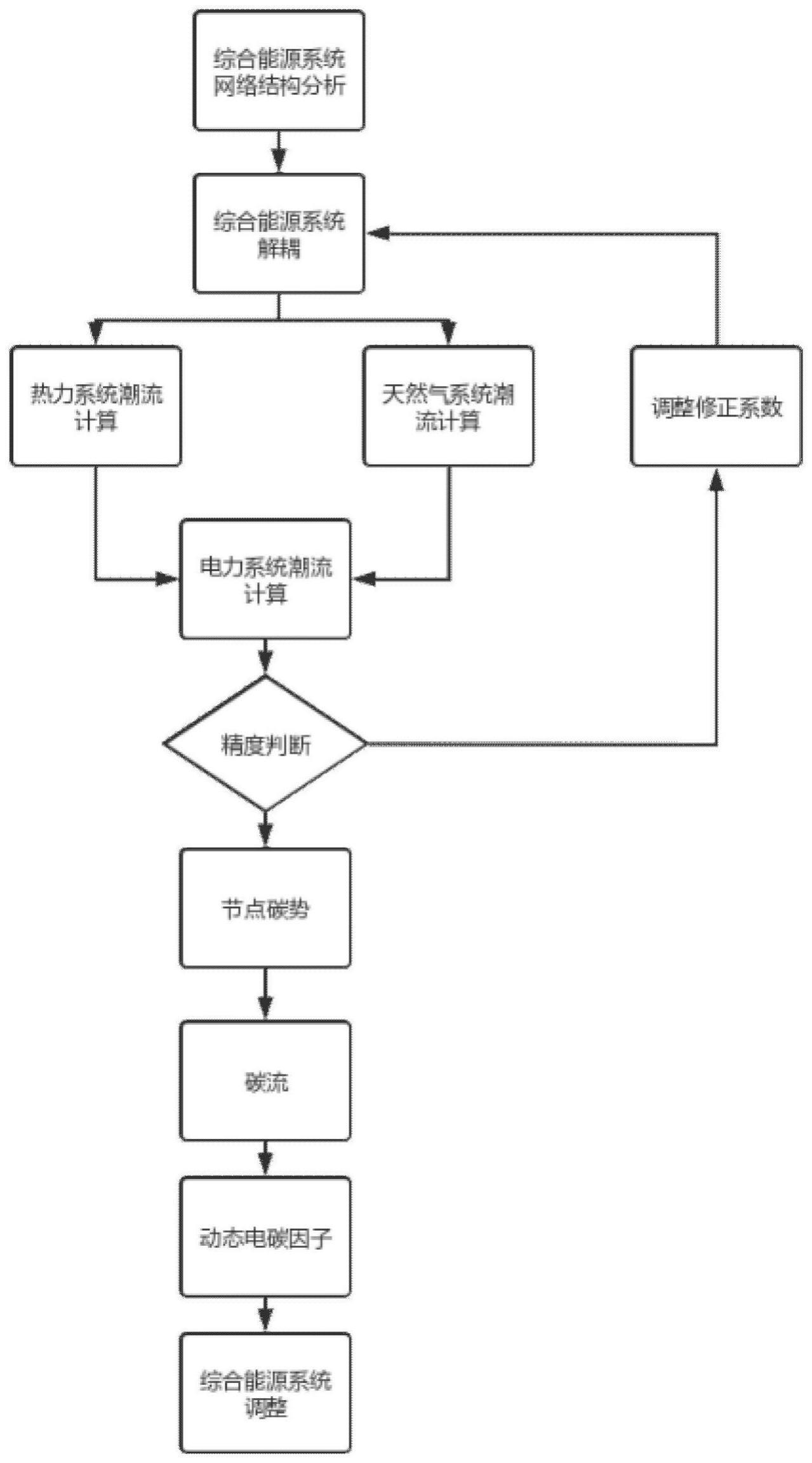

3、对综合能源系统的网络结构进行分析;

4、根据网络结构对综合能源系统进行解耦;

5、引入平衡节点计算热力网络系统与天然气网络系统潮流;

6、将网络平衡节点功率作为电力网络负荷节点计算电力网络系统潮流;

7、对综合能源系统网络进行精度判断,若精度未达到要求则修正雅可比矩阵再次进行迭代,若精度达到要求则进行碳流计算;

8、导出支路潮流分布矩阵、机组注入分布矩阵、负荷分布矩阵、节点有功通量矩阵,计算节点碳势分布向量,得出支路碳流率分布矩阵;

9、核算负荷碳流率向量,得出动态碳排放因子;

10、由动态碳排放因子分布情况调整综合能源系统网络结构;

11、使用综合能源系统网络结构对高载能负荷能源进行决策。

12、进一步的技术方案在于:所述能源测量维度考虑电、气、热三系统,将综合能源系统进行耦合分析,解耦计算,测量网络各个支路碳流率。

13、进一步的技术方案在于:识别能源网络碳排放情况影响因素包括负荷情况、能源消耗、能源强度、能源结构和技术水平。

14、进一步的技术方案在于:所述不同网络能源负荷结构下,进行网络碳排放情况预测,得到不同的能源系统碳排放因子。

15、进一步的技术方案在于:根据所述碳排放因子,可进一步计算碳排放总量、单位电量碳排放强度、碳源结构和能源碳排放结构。

16、采用上述技术方案所产生的有益效果在于:所述方法通过对综合能源系统的运行构造和系统耦合情况,确定综合能源系统的潮流计算顺序,并将电力系统潮流的计算方法,推广至热力网络和天然气网络,进行综合能源系统潮流计算。运用碳排放流理论对综合能源系统的碳排放责任进行分析,得出综合能源系统的动态电碳因子测算模型,并引入典型算例对综合能源系统碳排放情况进行分析验证,确定了计算方案的可行性和有效性,精准构建了综合能源系统碳排放流模型。

技术特征:

1.一种基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法,其特征在于包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法,其特征在于,利用牛拉法结合热网模型、气网模型构建电-热-气三系统耦合综合能源系统的潮流计算模型:

3.如权利要求2所述的基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法,其特征在于,热力系统潮流模型:

4.如权利要求3所述的基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法,其特征在于,天然气网络系统潮流分析:

5.如权利要求4所述的基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法,其特征在于,综合能源系统碳排放因子测算模型:

6.如权利要求1所述的基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法,其特征在于:所述能源测量维度考虑电、气、热三系统,将综合能源系统进行耦合分析,解耦计算,测量网络各个支路碳流率。

7.根据权利要求1所述的基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法,其特征在于:识别能源网络碳排放情况影响因素包括负荷情况、能源消耗、能源强度、能源结构和技术水平。

8.根据权利要求1所述的基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法,其特征在于,所述不同网络能源负荷结构下,进行网络碳排放情况预测,得到不同的能源系统碳排放因子。

9.根据权利要求8所述的基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法,其特征在于,根据所述碳排放因子,可进一步计算碳排放总量、单位电量碳排放强度、碳源结构和能源碳排放结构。

技术总结

本发明公开了一种基于多能源主体的动态碳排放因子测算方法,涉及碳排放技术领域。所述方法通过对综合能源系统的运行构造和系统耦合情况,确定综合能源系统的潮流计算顺序,并将电力系统潮流的计算方法,推广至热力网络和天然气网络,进行综合能源系统潮流计算。运用碳排放流理论对综合能源系统的碳排放责任进行分析,得出综合能源系统的动态电碳因子测算模型,并引入典型算例对综合能源系统碳排放情况进行分析验证,确定了计算方案的可行性和有效性,精准构建了综合能源系统碳排放流模型。

技术研发人员:李春哲,朴哲勇,孟涛,葛亮,丁雪原,徐立波,司永利,郭天昊,王斌,魏凤山,韩洁平,王昕,杨晓龙,闫晶,顾美玲,李佳纯,汤熙

受保护的技术使用者:国网吉林省电力有限公司白城供电公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!