钢纤维混凝土抗拉本构模型建立方法及系统

本发明涉及混凝土试验,具体涉及钢纤维混凝土抗拉本构模型建立方法及系统。

背景技术:

1、混凝土作为现代工程建设中至关重要的组成部分,具有着材料来源广泛、抗压强度高和耐久性能好等突出特点,但其抗拉强度低、韧性差、易开裂等缺点也同样不可忽略,混凝土结构的破坏以受拉开裂破坏为主。通过在混凝土中掺入钢纤维的方式,可以很大程度的弥补混凝土的不足,达到增强、增韧和阻裂的作用,这种增强增韧效果在当掺入弓形钢纤维时更加明显,弓形钢纤维两端部的弯钩不仅可以更好地使其与混凝土基体锚固,还可以增加接触面积,因此弓形钢纤维的掺入对混凝土特性有着显著的影响。

2、掌握弓形钢纤维混凝土的破坏过程和增强机理并建立合理实用的本构关系,对于工程结构设计分析而言至关重要。目前现有的本构模型大多以平直型钢纤维为研究对象,并未考虑异型钢纤维对其力学性能和本构模型的影响,所提的模型并不一定适用于其他类型钢纤维(如弓形)。对于钢纤维混凝土单轴受拉本构模型的研究,目前大多采用的方法是开展钢纤维混凝土轴心受拉试验得到应力应变关系曲线,该方法虽然可以直接分析,获得单轴受拉本构模型,但受制于钢纤维在构件中的分布不均而导致受拉偏心等试验条件和试验手段的制约,往往操作困难且结果可能存在偏差。

3、近些年,国外研究学者通过间接分析法,建立了弯拉强度与抗拉强度的转换关系,将易得到的弯拉本构模型转换为抗拉本构模型,该方法有效避免了试验条件和手段的制约。但该方法未考虑弓形钢纤维的锚固作用,所建立的本构模型无法正确反映弓形钢纤维混凝土的力学特性。因此,在钢纤维混凝土广泛应用于大型建筑、隧道、桥梁和大坝等工程建设中的今天,提出一种能够高效、准确分析力学特性和损伤破坏规律的钢纤维混凝土本构模型的建立方法,是目前亟需解决的难题。

技术实现思路

1、为了至少克服现有技术中的上述不足,本技术的目的在于提供钢纤维混凝土抗拉本构模型建立方法及系统。

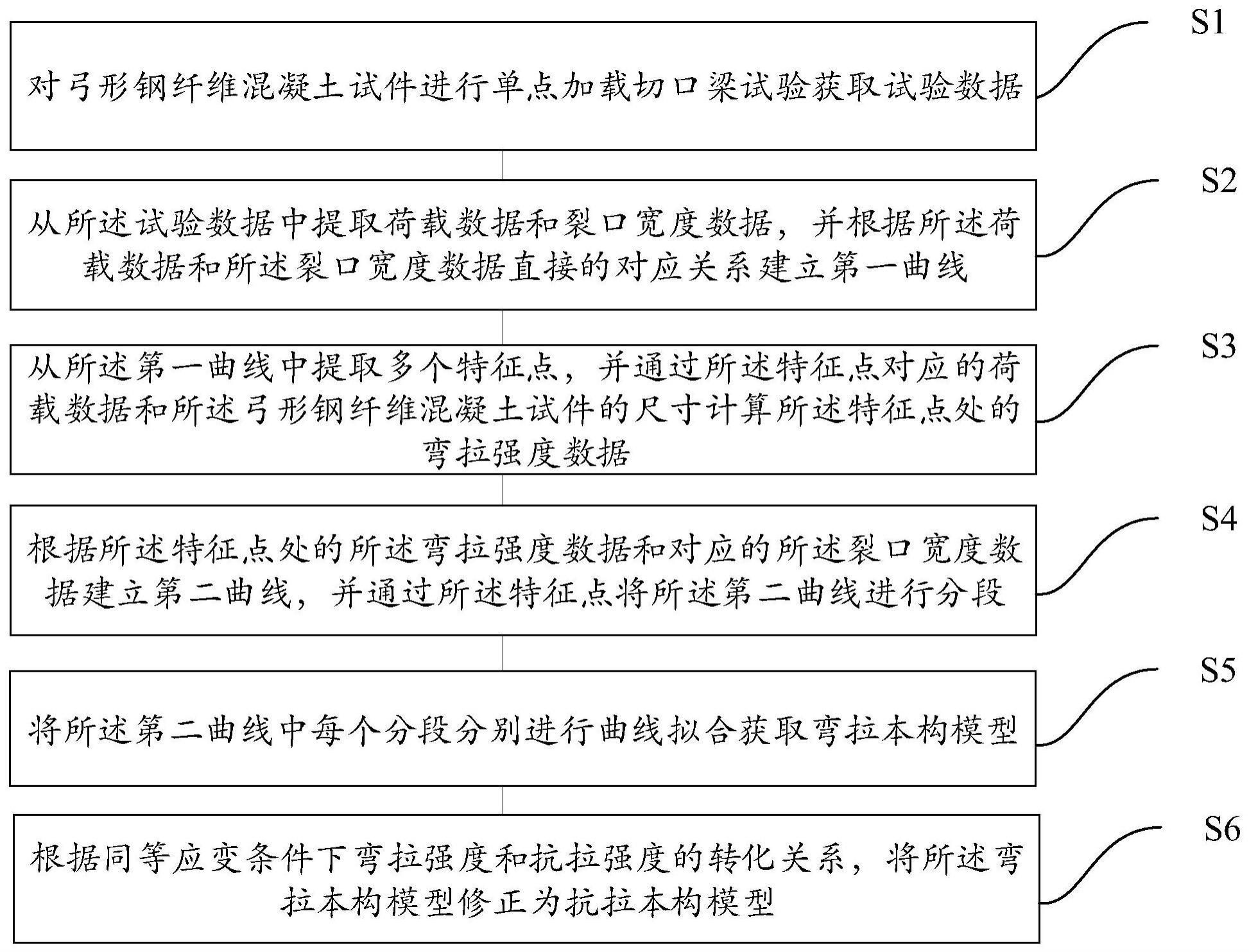

2、第一方面,本技术实施例提供了钢纤维混凝土抗拉本构模型建立方法,包括:

3、对弓形钢纤维混凝土试件进行单点加载切口梁试验获取试验数据;

4、从所述试验数据中提取荷载数据和裂口宽度数据,并根据所述荷载数据和所述裂口宽度数据直接的对应关系建立第一曲线;

5、从所述第一曲线中提取多个特征点,并通过所述特征点对应的荷载数据和所述弓形钢纤维混凝土试件的尺寸计算所述特征点处的弯拉强度数据;

6、根据所述特征点处的所述弯拉强度数据和对应的所述裂口宽度数据建立第二曲线,并通过所述特征点将所述第二曲线进行分段;

7、将所述第二曲线中每个分段分别进行曲线拟合获取弯拉本构模型;

8、根据同等应变条件下弯拉强度和抗拉强度的转化关系,将所述弯拉本构模型修正为抗拉本构模型。

9、在一种可能的实现方式中,从所述第一曲线中提取多个特征点,并通过所述特征点对应的荷载数据和所述弓形钢纤维混凝土试件的尺寸计算所述特征点处的弯拉强度数据包括:

10、获取所述第一曲线中斜率变化超过预设值的点作为所述特征点;

11、根据下式计算所述特征点处的弯拉强度数据:

12、

13、式中,f为所述特征点处残余的弯拉强度数据;f为所述特征点处的荷载数据;l为所述弓形钢纤维混凝土试件的跨度;b为所述弓形钢纤维混凝土试件的宽度;h为所述弓形钢纤维混凝土试件的有效高度,即所述特征点处对应的裂口顶端至所述弓形钢纤维混凝土试件顶部的距离。

14、在一种可能的实现方式中,通过所述特征点将所述第二曲线进行分段包括:

15、将所述第二曲线依次分为理想粘结段、开裂脱粘段、锚固增强段和脱粘段;

16、其中:

17、所述理想粘结段为所述弯拉强度随着裂口宽度的增加呈正比例关系增大直至第一峰值的区间;

18、所述开裂脱粘段为所述理想粘结段后随着所述裂口宽度增大,所述弯拉强度呈减小趋势直至谷值的区间;

19、所述锚固增强段为所述开裂脱粘段后所述荷载数据随所述裂口宽度的增加而增大直至第二峰值的区间;

20、所述脱粘段为所述锚固增强段后所述荷载数据随着所述裂口宽度的增加而减小至钢纤维拔出的区间。

21、在一种可能的实现方式中,将所述第二曲线中每个分段分别进行曲线拟合获取弯拉本构模型包括:

22、根据下式对所述理想粘结段、所述开裂脱粘段和所述锚固增强段进行三次插值函数拟合:

23、

24、根据下式对所述脱粘段进行一阶衰减函数进行拟合:

25、

26、式中,σ为所述弯拉本构模型中任一应变ε对应的弯拉强度;εl为区段内的左侧应变;σl为区段内左侧应变对应的应力;εr为区段内的右侧应变;σr为区段内右侧应变对应的应力;a0,a1,a2,a3,m,n为待定拟合系数;其中εl和εr根据对应的裂口宽度和所述弓形钢纤维混凝土试件的特征长度的比值计算;h为所述弓形钢纤维混凝土试件高度。

27、在一种可能的实现方式中,将所述第二曲线中每个分段分别进行曲线拟合获取弯拉本构模型包括:

28、将对所述理想粘结段、所述开裂脱粘段、所述锚固增强段和所述脱粘段分别拟合后的关系函数作为所述弯拉本构模型:

29、

30、式中,εa为所述理想粘结段和所述开裂脱粘段之间特征点对应的应变,εb为所述开裂脱粘段和所述锚固增强段之间特征点对应的应变,εc为所述锚固增强段和所述脱粘段之间特征点对应的应变,εd为所述脱粘段结束处特征点对应的应变,e为所述弓形钢纤维混凝土试件弹性阶段的弹性模量,fl为εa对应的弯拉强度,fr,0.2为εb对应的弯拉强度,fr,2为εc对应的弯拉强度。

31、在一种可能的实现方式中,根据同等应变条件下弯拉强度和抗拉强度的转化关系,将所述弯拉本构模型修正为抗拉本构模型包括:

32、在所述理想粘结段和所述开裂粘结段,将钢纤维混凝土开裂部分的残余抗拉强度假定为常数,并根据弯拉强度对应的开裂高度计算弯拉强度和抗拉强度的转化关系;

33、在所述锚固增强段,假定开裂高度的变化和弯拉强度的变化的绝对值呈正比,并假定εb对应的残余抗拉强度符合第三曲线;所述第三曲线为弯拉强度fl对应抗拉强度和弯拉强度fr,1对应抗拉强度所确定的曲线;通过计算各弯拉强度对应的开裂高度计算各特征点的抗拉强度,并将计算结果作为弯拉强度和抗拉强度的转化关系。

34、第二方面,本技术实施例公开了钢纤维混凝土抗拉本构模型建立系统,包括:

35、试验模块,被配置为对弓形钢纤维混凝土试件进行单点加载切口梁试验获取试验数据;

36、提取模块,被配置为从所述试验数据中提取荷载数据和裂口宽度数据,并根据所述荷载数据和所述裂口宽度数据直接的对应关系建立第一曲线;

37、特征点模块,被配置为从所述第一曲线中提取多个特征点,并通过所述特征点对应的荷载数据和所述弓形钢纤维混凝土试件的尺寸计算所述特征点处的弯拉强度数据;

38、分段模块,被配置为根据所述特征点处的所述弯拉强度数据和对应的所述裂口宽度数据建立第二曲线,并通过所述特征点将所述第二曲线进行分段;

39、弯拉本构模块,被配置为将所述第二曲线中每个分段分别进行曲线拟合获取弯拉本构模型;

40、抗拉本构模块,被配置为根据同等应变条件下弯拉强度和抗拉强度的转化关系,将所述弯拉本构模型修正为抗拉本构模型。

41、在一种可能的实现方式中,所述特征点模块还被配置为:

42、获取所述第一曲线中斜率变化超过预设值的点作为所述特征点;

43、根据下式计算所述特征点处的弯拉强度数据:

44、

45、式中,f为所述特征点处残余的弯拉强度数据;f为所述特征点处的荷载数据;l为所述弓形钢纤维混凝土试件的跨度;b为所述弓形钢纤维混凝土试件的宽度;h为所述弓形钢纤维混凝土试件的有效高度,即所述特征点处对应的裂口顶端至所述弓形钢纤维混凝土试件顶部的距离。

46、在一种可能的实现方式中,所述分段模块还被配置为:

47、将所述第二曲线依次分为理想粘结段、开裂脱粘段、锚固增强段和脱粘段;

48、其中:

49、所述理想粘结段为所述弯拉强度随着裂口宽度的增加呈正比例关系增大直至第一峰值的区间;

50、所述开裂脱粘段为所述理想粘结段后随着所述裂口宽度增大,所述弯拉强度呈减小趋势直至谷值的区间;

51、所述锚固增强段为所述开裂脱粘段后所述荷载数据随所述裂口宽度的增加而增大直至第二峰值的区间;

52、所述脱粘段为所述锚固增强段后所述荷载数据随着所述裂口宽度的增加而减小至钢纤维拔出的区间。

53、在一种可能的实现方式中,弯拉本构模块还被配置为:

54、根据下式对所述理想粘结段、所述开裂脱粘段和所述锚固增强段进行三次插值函数拟合:

55、

56、根据下式对所述脱粘段进行一阶衰减函数进行拟合:

57、

58、式中,σ为所述弯拉本构模型中任一应变ε对应的弯拉强度;εl为区段内的左侧应变;σl为区段内左侧应变对应的应力;εr为区段内的右侧应变;σr为区段内右侧应变对应的应力;a0,a1,a2,a3,m,n为待定拟合系数;其中εl和εr根据对应的裂口宽度和所述弓形钢纤维混凝土试件的特征长度的比值计算;h为所述弓形钢纤维混凝土试件高度。

59、本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

60、本发明钢纤维混凝土抗拉本构模型建立方法及系统,考虑了弓形钢纤维对混凝土的二次增强作用,在开裂脱粘段和脱粘段之间加入锚固增强段,对于现有的本构模型能起到较好的优化补充作用;本发明使用简单,所需参数较少,均可以通过常规切口梁试验获得,并通过弯拉本构模型间接转化求得,计算结果更准确更贴近实测结果,可为弓形钢纤维混凝土的设计分析提供参考,具有重要的工程应用价值。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!