一种基于区域生态需水与多水源供水的水资源调配方法

本发明属于水资源优化配置,涉及一种面向多种水源联合供水的水资源调配方法,尤其涉及一种基于区域生态需水与多水源供水的水资源调配方法。

背景技术:

1、在当前水资源短缺情形已严重影响地区发展的背景下,多水源联合供水是解决区域缺水的重要途径。但区域用水为了控制成本往往忽略或减少生态需水,优化配置计算时常常没有综合考虑多个水源的实际特征,导致多水源用水不合理。

2、目前区域生态需水量的计算方法主要为面积定额法、水量平衡法等。面积定额法根据卫星影像数据分析地区的植被分布情况,建立不同类型的植被面积与相应地区生态需水量之间的关系;水量平衡法通过确定河流湖泊等区域的各个水量流失组分,确定了区域为维持水体水位所需的生态水量。但面积定额法仅计算了区域中河道外的需水量,而水量平衡法仅计算了河道内的需水量,此外两种方法都缺乏与生态水位相关的补水量。提出一种既考虑河道内外需水量,又考虑生态水位的计算方法至关重要。

3、目前已开发出多种针对多个水源的水资源优化配置模型,一些模型将地区多项外调水简化为单一水源;一些模型通过区域外调水购水成本、水质和供水量来区分外调水源。然而区域外调水购水成本仅代表从区域外购买水量所需的成本,事实上,生活、工业、农业、生态四个部门的用水成本也存在差别。如果模型只考虑区域外调水购水成本,而不考虑部门用水成本,将极大影响水量分配及地区综合效益。因此缺少一种基于地区生态需水,并综合考虑地区外调水购水成本及部门用水成本、水量与水质的多水源联合调配方法。

4、发明目的

5、本发明的目的在于应对现有技术中面临的难题,提供一种区域尺度的生态需水量计算方法,以及在多水源供水中区分地区外调水购水成本及部门用水成本、水量与水质的优化配置模型构建方法,从而为区域生态文明建设与多水源联合调配工作提供理论支撑,具体是提供一种基于区域生态需水与多水源供水的水资源调配方法。

技术实现思路

1、本发明提供一种基于区域生态需水与多水源供水的水资源调配方法,包括以下步骤:

2、步骤一:对地区进行需水预测;将地区需水部门分为生活、工业、农业、生态四种类型,采用分类指标定额法依据统计数据计算生活、工业、农业需水量;所述生态需水量包含景观需水量和江河湖库补水量;

3、步骤二:对地区进行供水预测;其中本地水源分为当地地表水、地下水、再生水,依据多年水文资料采用趋势拟合或丰枯水平年方式预测得出可供水量;多项外调水源分别依据工程规划所确定的引调水指标作为预测供水量;

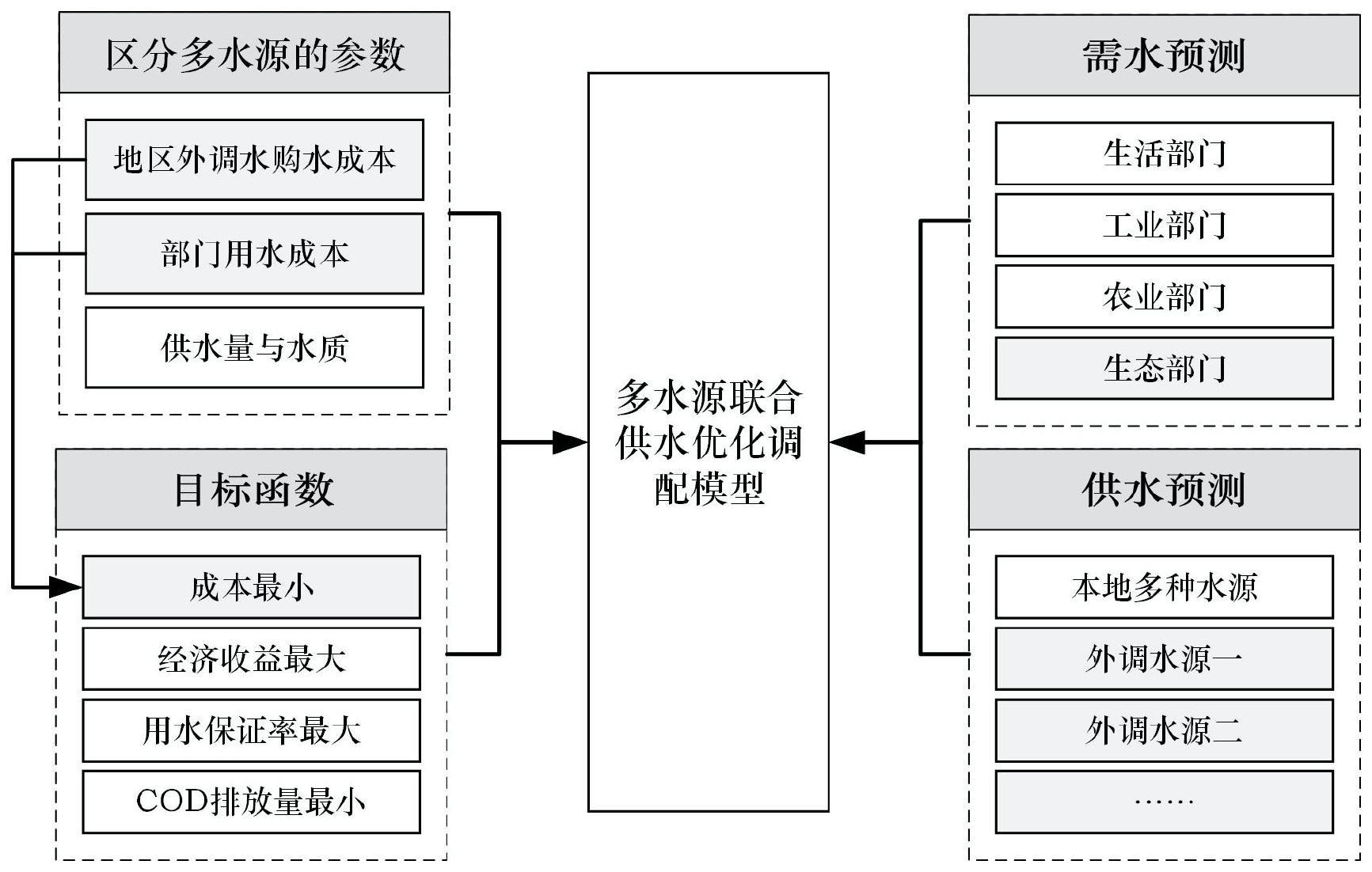

4、步骤三:构建多水源联合供水优化配置模型;通过分析实际水量传递的不同阶段所产生的不同成本,针对各个供、用水对象建立其成本计算函数,并考虑各水源供水量、各部门用水量与地区综合效益建立目标函数;再依据水质条件设置供水规则,确立约束条件,构建基于nsga-ⅱ算法的多水源联合供水优化配置模型。

5、优选地,步骤一所述生态需水量的计算包括以下子步骤:

6、子步骤s11、针对区域水体外的植被绿化及环境卫生用水需求,计算其景观需水量,计算公式如式(1)所示:

7、wl=m1×l×t+m2×r×t (1),

8、式中,wl为景观需水量,单位为亿m3;m1为地区植被绿地面积,单位为km2,所述植被绿地包括公园、林木绿地;l为绿化用水定额,单位为l/(m2·d);t为时间,单位为天,记作d;m2为环境卫生清洁面积,单位为km2,指需要洒水的道路及其他公共场所的面积;r为环卫用水定额,单位为l/(m2·d);

9、子步骤s12、针对某一特定区域内的河流、湖泊或水库的生态系统,计算江河湖库补水量,这部分补水量既可以表示维持原有水位的需水量,也可以表示所需补水的生态水位;前者称为刚性需水量,后者成为弹性需水量;刚性需水量包括水面蒸发需水量、水体渗漏需水量和水体自净需水量;弹性需水量是刚性需水量与将水位提升到生态水位所需的水量之和。所述计算江河湖库补水量的计算公式如式(2)-(3)所示:

10、wg=wz+ws+wj (2),

11、wt=wz+ws+wj+wh (3),

12、式中,wg、wt分别为刚性、弹性江河湖库补水量,单位为亿m3;wz为水面蒸发需水量,单位为亿m3;ws为水体渗漏需水量,单位为亿m3;wj为水体自净需水量,单位为亿m3;wh为水位抬升需水量,单位为亿m3;

13、其中,所述水面蒸发、水体渗漏、及水体自净需水量的计算公式如式(4)-(7)所示:

14、

15、ws=s×k×t (5),

16、

17、

18、式中,为多年平均蒸发能力,单位为mm;为多年平均降水量,单位为mm;s为水体面积,单位为m2;k为渗漏系数,单位为cm/d;分别为河流、湖泊自净需水量,单位为亿m3;f为河流过水断面面积,单位为m2;v为保证河道水体自净程度的流速,单位为m/s;hc为换水深度,单位为m;t为换水次数;针对在大区域尺度上多条河流出现的交汇情况导致采用流速法计算河流自净需水量时产生的重复量,通过分析河流上下游交汇关系去除重复部分;

19、近年来,由于湖泊水质与水位在一定程度上存在着正相关关系,且水位指标常常被用于评价湖泊补水程度,所述水位抬升需水量计算时需要参考地区发展规划的湖泊规划生态水位;生态水位的确定参考《河湖生态环境需水量计算规范》等文件以及地区发展规划,并与现状湖泊水位进行对比以得出补水量,计算公式表示为如式(8)所示:

20、wh=sh×(hg-hn) (8),

21、式中,sh为湖泊面积,单位为km2;hg与hn分别为规划生态水位与现状水位,单位为m;

22、优选地,步骤三进一步包括以下子步骤:

23、子步骤s31、水资源利用通常会为地区发展带来经济和社会效益,同时也会产生成本以及环境影响;对于单一外调水源地区,成本目标函数通常选择部门用水成本或地区外调水购水成本,然而对于多外调水源地区,由于不同外调水源水价不同,仅选择单一不能保证总成本最低,具体表示为如式(9)-(14)所示:

24、maxf(x)=opt{f1(x),f2(x),f3(x),f4(x),f5(x)} (9),

25、

26、

27、

28、

29、

30、式中,f1为各部门产生的经济效益;f2为以供水保证率表示的社会效益;f3为以cod排放量表示的环境影响;f4为区域外调水购水成本;f5为部门用水成本;xij为j部门取用i水源的水量,单位为亿m3;bj为j部门的单位用水经济收益,单位为元/m3;βj为j部门的用水公平系数,依据“先生活,后生产,重生态”原则采用权重法归一化该值;dj为j部门的需水量,单位为亿m3;dj为j部门用水所排放单位废水中的cod含量,单位为mg/l;pj为j部门的污水排放系数,通过污染普查公报计算得出;mij为i水源向j部门供水时地区购买该外调水源的单位水价,单位为元/m3,由国家有关部门确定;nij为j部门取用i水源水量的用水单价,单位为元/m3,由地区有关部门确定;γij为供水规则,表示j部门是否可以使用i水源,1表示可以使用,0表示不可使用,具体表示为如式(15)所示:

31、γij={0,1} (15);

32、子步骤s32、所述多水源联合供水优化配置模型的约束条件包括可供水量约束、需水量约束、污染排放约束、非负约束,分别进行如下设置:

33、a)可供水量约束指各水源供给各部门的总水量不大于其来水量上限以及该水源的工程输水能力,表示为如式(16)所示:

34、

35、式中,wimax分别为i水源的来水量上限,单位为亿m3;si为i水源的输水工程过水能力,单位为亿m3,根据各项工程规划确定;

36、b)需水量约束指各部门用水量不大于其需水上限,不小于其需水下限;依据最低用水保证率要求设置生活、工业、农业、景观部门需水量下限分别为预测需水量的95%、90%、75%、90%,上限为预测需水量;江河湖库补水下限与上限分别为刚性、弹性需水量;将所述需水量约束表示为如式(17)所示:

37、

38、式中,与分别为j部门的需水量下限、上限,单位为亿m3;

39、c)污染排放约束指各部门的cod排放总量不大于规划上限,表示为如式(18)所示:

40、

41、式中,qj为j部门的cod最大排放量,单位为万吨,依据地区发展规划确定;

42、d)非负约束指满足决策变量非负,表示为如式(19)所示:

43、xij≥0 (19);

44、子步骤s33、运用标准值法处理各目标函数以解决多目标优化模型中不同目标函数量纲的差异,并采用nsga-ⅱ算法进行模型运算,具体过程是,首先输入模型及参数,初始化出多种配水方案并计算其效益与成本值;再选择其中的较优方案重新生成下一代种群,不断重复优化直至得出最终非劣方案集与帕累托前沿,选取综合效益最优解作为最终优化方案。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!