一种仿自然鱼道及鱼道问题池室诊断方法与流程

本发明涉及水利工程与生态学领域,尤其涉及仿自然鱼道及鱼道问题池室诊断方法。

背景技术:

1、过鱼设施作为缓解水电开发带来河流减脱水及连通性问题最有效的措施,其中的鱼道作为应用最为广泛、过鱼效果最好的措施一直广受关注。现有技术中,鱼道形式主要包括丹尼尔式鱼道、竖缝式鱼道、池堰式鱼道等,但研究发现,这些鱼道的过鱼效率往往较低,通常在22~71%之间。由此仿自然鱼道引起了相关学者们的注意。因为仿自然鱼道的形态和水流速度的设计与自然溪流相似,所以仿自然鱼道理论上可以允许所有有过坝需求的鱼自由通过。

2、现有技术中,如公开号为cn115748573a的专利申请公开了一种水利水电工程竖缝式鱼道及鱼道评价系统。又如公告号为cn115374507a的专利申请公开了水电站大坝鱼道评测方法及系统。但是,现有技术中存在如下问题:

3、(1)现有的鱼道中,鱼道内设计流速较低,鱼道进鱼口处水流突然流入河道后过流面积突变导致流速更低,不能准确、快速地吸引鱼类进入鱼道。

4、(2)目前已建的过鱼设施大部分以传统型鱼道中的竖缝式鱼道为主,其主要适用于中高水头大坝,且造价高昂;在面对溪流众多,其中用于提水、取水的低水头挡水障碍物众多,且生活在其中的溪流性鱼类品种繁多等复杂形势时,无法有效满足鱼类巨大的洄游过坝需求,且目前常采用的射频识别天线绕制方式带来的监测效果还有提升空间。

5、(3)在目前已进行的过鱼效果监测活动中,受到设备、自然环境的影响,没有一种统一的、科学的方式对鱼类最大上溯距离进行有效判断,并进行问题池室诊断工作,无法为后续相关鱼道的规划、设计、建设提供有效的数据理论支撑。

技术实现思路

1、本发明的主要目的是提出一种仿自然鱼道及鱼道问题池室诊断方法,旨在解决上述技术问题。

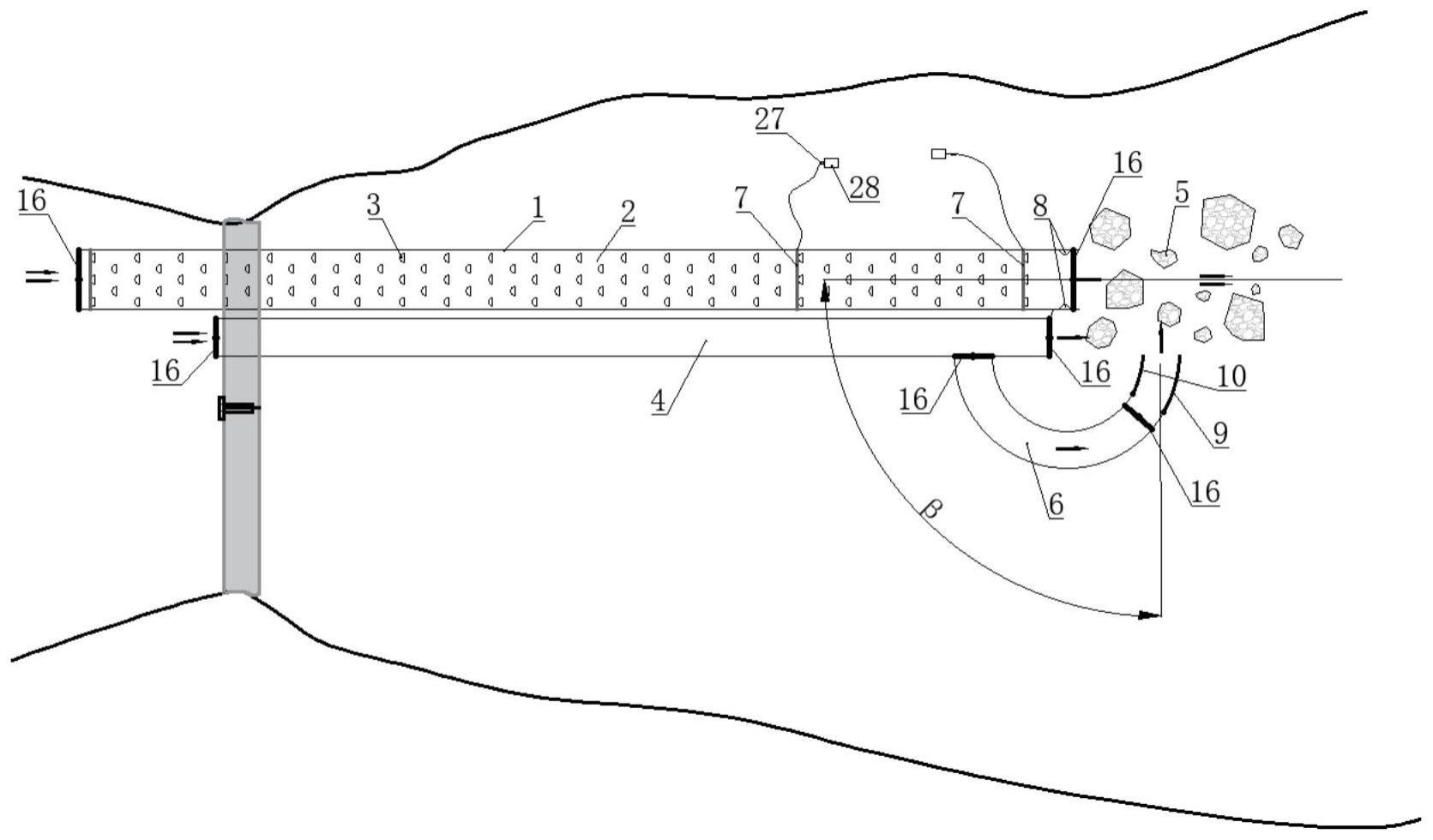

2、为实现上述目的,一方面,本发明提出一种仿自然鱼道,包括鱼道底板及其两侧的鱼道边墙构成的槽状的鱼道本体,在鱼道本体内设置有多个鱼道池室,在所述鱼道本体内设置有鱼道障碍物;在鱼道本体的下游端与下游河道的交汇位置处铺设有卵砾石;在所述鱼道本体的旁边设置有补水主通道,该补水主通道的出水端朝向卵砾石所在的区域;在鱼道本体内部间隔设置有多个射频识别天线。

3、优选的,在所述补水主通道上连接有补水副通道;补水副通道的出水端朝向卵砾石所在的区域;补水副通道的出水方向与鱼道本体的出水方向之间的夹角为β,且0°<β≤90°;所述补水主通道与鱼道本体平行设置,所述鱼道本体的坡度i<10%,补水主通道底板坡度i<15%。

4、优选的,所述补水副通道为弧形形状,补水副通道的进水端连接在补水主通道的侧壁上,在补水副通道的出水端设置有调节机构用于调整补水副通道的出水方向;调节机构包括第一挡水板、第二挡水板、以及第一电机和第二电机;所述补水副通道安装在混凝土基座上,所述第一电机和第二电机设置在混凝土基座的内腔中;第一电机的输出轴固接有第一转轴,且第一转轴向上延伸至补水副通道其中一边墙的末端,第一挡水板的上游侧固接在第一转轴上;第二电机的输出轴固接有第二转轴,且第二转轴向上延伸至补水副通道另一边墙的末端,第二挡水板的上游侧固接在第二转轴上。

5、优选的,在鱼道本体上游端、下游端、以及在在补水主通道进水端和出水端、以及在补水副通道的水端和出水端分别设置有电动闸门;电动闸门包括矩形框体和闸门板,闸门板可上下滑动安装在矩形框体内;在矩形框体固接有导向筒体,导向筒体的顶部固接有安装筒体;在安装筒体的侧壁上设置有伺服电机;在导向筒体内部滑动安装有竖向滑杆,且竖向滑杆的上部设置为齿条结构且向上延伸至安装筒体的内腔中,竖向滑杆的下端与闸门板连接;伺服电机的输出轴延伸至安装筒体的内腔中,且在伺服电机的输出轴上安装有直齿轮;直齿轮与竖向滑杆上部的齿条啮合。

6、优选的,所述鱼道障碍物的形状包括圆柱形、半圆柱形、方柱形、或者三棱柱形;并对不同形状的鱼道障碍物开展目标鱼对不同类型障碍物的适应能力测试;沿着鱼道本体方向,每个鱼道池室内的鱼道障碍物采用3-2-3模式布置。

7、优选的,所述鱼道障碍物的横截面外接圆的直径为d,相邻两个鱼道障碍物外周面之间的最小间距为d,鱼道本体过鱼对象的平均体长为fl;其中,d/d=1.5~3;d/fl=1/3~1。

8、优选的,在鱼道本体下游端的两侧鱼道边墙的内壁上设置有可调节光色的防水灯管。

9、优选的,所述射频识别天线的结构形式包括口字形天线、∞形天线和双口形天线;所述口字形天线包括口字型框架、以及绕制在口字型框架外周防水密封槽内的铜线圈;所述∞形天线包括∞形框架、以及绕制在∞形框架外周防水密封槽内的铜线圈;所述双口形天线为两个口字形天线并联而成;所述∞形天线的铜线圈绕制方向按数字“8”的书写方向进行绕制。

10、另一方面,本发明还提出一种鱼道问题池室诊断方法,采用上述的仿自然鱼道,包括以下步骤:

11、步骤s1:获取各条目标鱼的体长bl、体高h、湿重w、试验期间的水温;

12、步骤s2:确定水力学因子,确定鱼道本体下游端、上游端以及及其内部水力学分布条件;其中,水力学指标包括鱼道本体上游端进水口、下游端出水口及射频识别天线布置断面流量鱼道本体下游端出水口相对各射频识别天线监测断面及鱼道本体上游端进水口的水位落差δh;

13、步骤s3:加密射频识别天线阵列,且相邻两个射频识别天线间最小间距大于相邻两个射频识别天线的干扰范围,采集设备与射频识别天线连接;

14、步骤s4:逐一测试各射频识别天线的单边最大监测范围lin,lmax=li上+li下,其中,i表示天线序号、n表示天线监测断面上、下游,lmax表示天线最大监测范围;

15、步骤s5:判断设备识别目标鱼次数和继续上溯时间;

16、步骤s6:计算目标鱼最大上溯距离dmax;

17、步骤s7:计算鱼类疲劳时间tfat;

18、步骤s8:构建最大上溯距离统计学模型ln(dmax)和构建疲劳时间统计学模型ln(tfat)。

19、在步骤s5中,在判断设备识别目标鱼次数和继续上溯时间时,设定设备信号发送间隔t’,采用时间t’判断目标鱼被同一射频识别天线识别次数;

20、当tfx–tly>t’,其中x>y,即第x个时间序列的第一个时间戳tfx与第y个时间序列的最后一个时间戳tly差值大于设备信号发送间隔t’,则认为目标鱼被同一射频识别天线识别了两次;

21、若目标鱼未被上游任一天线i识别,且目标鱼被天线j多次识别,则认为目标鱼在第j个天线上游、第i个天线下游达到最大上溯距离,i>j,目标鱼在j天线最后一次被识别的时间被视为目标鱼后退通过第j个天线监测断面的时间,即继续上溯时间tj+=tjla-tjfi/2,tjfi表示目标鱼被j天线第一次识别时间系列的最后一个时间戳,tjla表示目标鱼被j天线最后一次识别时间系列的第一个时间戳;

22、采用目标鱼第一次被j天线识别的时间系列进行后续运算;计算目标鱼通过第j个天线时间tj=tla-tfi,tla表示目标鱼通过天线时阅读器获取时间系列的最后一个时间戳,tfi表示目标鱼通过天线时阅读器获取时间系列的第一个时间戳;

23、计算目标鱼通过第j个天线的平均速度假定目标鱼采用此速度继续上行,达到最大上溯距离;则目标鱼继续上溯距离

24、在步骤s6中,最大上溯距离dmax=dc+dcj+dj+;

25、dc表示鱼道下游第一个天线距离鱼道进口断面的距离,dc≥0;

26、dcj表示鱼道下游第一个天线距离第j个天线的距离;

27、在步骤s7中,假定鱼类达到最大上溯距离时目标鱼达到疲劳状态,即:

28、tfat=tc+tcj+tj+;

29、tc表示目标鱼第一次尝试时间;

30、tcj表示目标鱼成功进入鱼道后第一次被j天线识别的时间;

31、在步骤s8中,最大上溯距离模型函数为:

32、ln(dmax)=βij·xij+ε’+ηzij,

33、疲劳时间统计学模型为:

34、ln(tfat)=βij·xij·vij+ε’+ηzij,

35、其中,βij表示固定效应系数的向量矩阵;

36、xij表示固定效应值矩阵;

37、η表示随机效应系数的向量;

38、zij随机效应值的矩阵;

39、ε’表示误差项,从dmax服从分布类型中获取。

40、由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果如下:

41、(1)在本发明所提供的仿自然鱼道中,通过在鱼道本体旁边设置补水主通道,且补水主通道的出水端朝向卵砾石所在的区域,补水主通道能有效对鱼道本体的鱼类进口进行补水,通过利用补水主通道补充的水流冲击作用,提高卵砾石所在的区域的水流速度,增强鱼道进鱼口处诱鱼效果,可以准确、快速地吸引鱼类进入鱼道。

42、(2)在本发明中,所述鱼道障碍物的形状包括圆柱形、半圆柱形、方柱形、或者三棱柱形,采用不同的障碍物形式可在鱼道内部池室形成满足不同过鱼对象过坝需求的流态。

43、(3)在本发明中,通过在所述补水主通道上连接有补水副通道,且在补水副通道的出水端设置有调节机构用于调整补水副通道的出水方向,由于补水副通道的出水方向可以调节,进而可以补水副通道水流冲击方向,更好地改变鱼道进鱼口处的水流,增强鱼道进鱼口处诱鱼效果。

44、(4)本发明利用数学手段将可能影响目标鱼类进入、上溯、通过鱼道的潜在因子数字化,构建统一数学预测模型,识别关键因子,诊断鱼道问题池室,可为鱼道运行调度提供数据支撑、优化设计问题池室及为后续类似鱼道提供规划、设计、建造经验及理论数据。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!