一种复合疏桩软土处理路段的复合式路面结构设计方法与流程

本技术涉及路面设计领域,具体而言,涉及一种复合疏桩软土处理路段的复合式路面结构设计方法。

背景技术:

1、复合式路面是指在水泥混凝土路面上加铺沥青面层形成的路面结构,其既能发挥沥青路面行车舒适性好的优点,也具有水泥混凝土路面承载能力强、使用寿命长的优点,目前已在公路、城市道路工程建设中得到广泛的应用。

2、道路工程在经过深厚软土路段时,为提高路基承载力、降低路基工后沉降,常采用复合疏桩基础来处理软土路基。但是,复合疏桩基础路基会对复合式路面结构产生不利影响,此时复合式路面结构若设计不当将导致路面抗弯承载力不足引发水泥混凝土断板、纵横向裂缝以及反射裂缝等严重病害,造成路面的实际使用年限达不到设计年限的问题。

3、在复合疏桩软土处理路段上,疏桩基础为支座,复合式路面结构实际成为一种类似于连续叠合梁的结构,需承担路面自重及车辆荷载引起的外部弯矩效应,原状土强度、单桩承载力均会对弯矩效应产生影响,因此要求复合式路面需具备足够的抗弯承载力;与此同时,复合式路面结构组成部分中的沥青面层、水泥稳定碎石基层、钢筋部分共同组成了复合式路面结构的抗弯承载力。

4、目前,如何在复合疏桩软土处理路段计算复合式路面结构所承担的外部弯矩效应,并设计复合式路面结构各组成部分以匹配所抵抗外部弯矩效应所需要的抗弯承载力,防止复合式路面结构出现相应病害还处于空白阶段。

技术实现思路

1、本技术的目的在于提供一种复合疏桩软土处理路段的复合式路面结构设计方法,其能有效的保证复合式路面结构在复合疏桩软土处理路段具有足够的抗弯承载力,防止复合式路面出现水泥混凝土断板、纵横向裂缝以及反射裂缝等严重路面病害。

2、本技术是这样实现的:

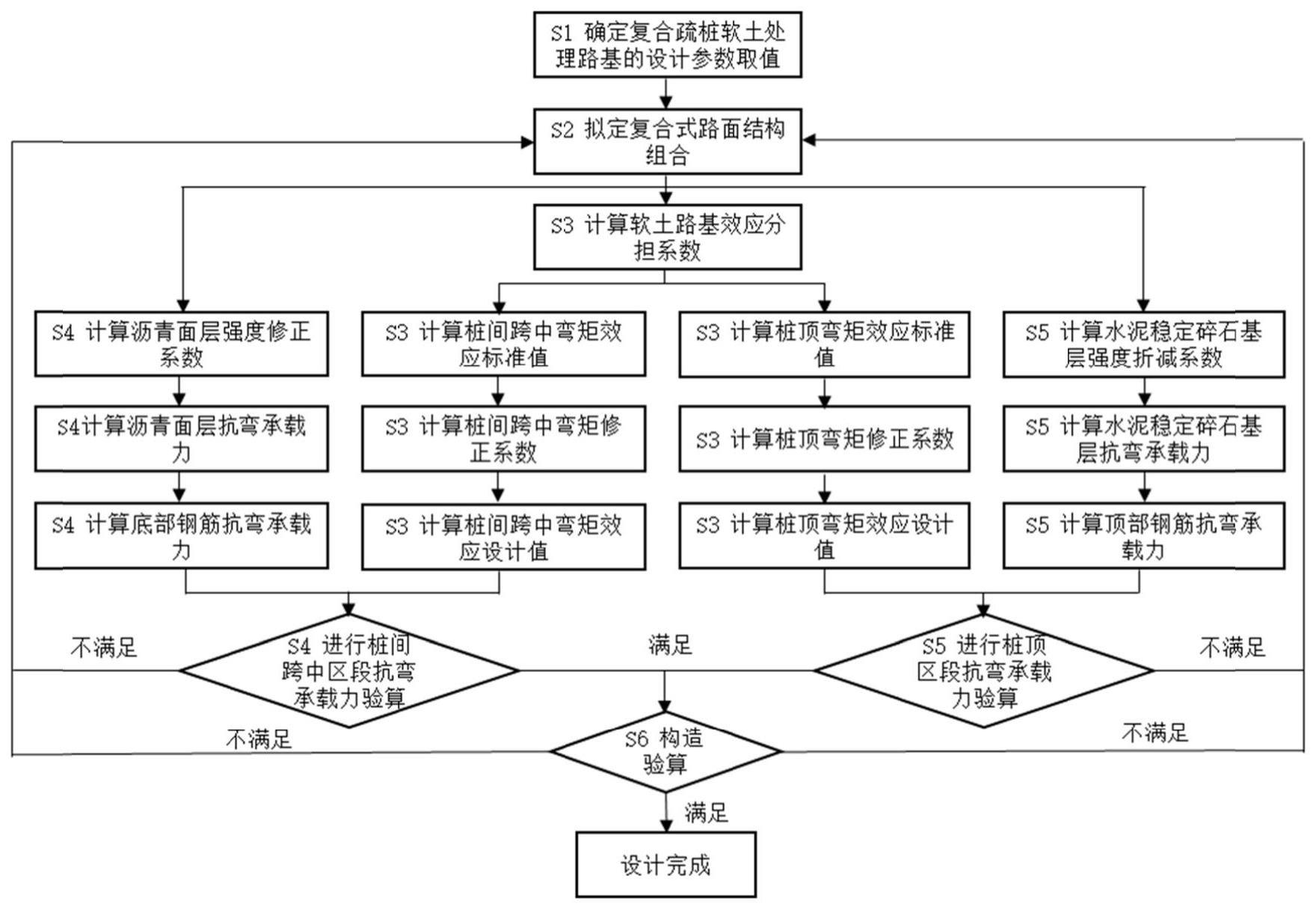

3、本技术提供一种复合疏桩软土处理路段的复合式路面结构设计方法,其特征在于,包括以下步骤:

4、s1、确定复合疏桩软土处理路基的设计参数取值;

5、s2、拟定复合式路面结构组合;

6、s3、计算软土路基效应分担系数,计算桩间跨中弯矩效应标准值,计算桩间跨中弯矩修正系数,计算桩间跨中弯矩效应设计值,计算桩顶弯矩效应标准值,计算桩顶弯矩修正系数,计算桩顶弯矩效应效应设计值;

7、s4、计算沥青面层强度修正系数,计算沥青面层抗弯承载力,计算底部钢筋抗弯承载力,进行桩间跨中区段抗弯承载力验算,如不满足则返回步骤s2;

8、s5、计算水泥稳定碎石基层强度折减系数,计算水泥稳定碎石基层抗弯承载力,计算顶部钢筋抗弯承载力,进行桩顶区段抗弯承载力验算,如不满足则返回步骤s2;

9、s6、进行构造验算,如不满足则返回步骤s2。

10、在一些可选的实施例中,复合疏桩软土处理路基的参数包括软土路基十字板抗剪强度、疏桩基础单桩承载力、桩身直径或边长;拟定复合式路面结构组合包括道路等级、可靠度系数、沥青面层厚度、沥青面层20℃动态压缩模量、沥青面层平均抗压强度、水泥混凝土面层厚度、顶部钢筋单根截面面积、底部钢筋单根截面面积、钢筋间距、水泥混凝土面层纵向板块长度、水泥稳定碎石基层厚度、水泥稳定碎石基层无侧限抗压强度。

11、在一些可选的实施例中,软土路基效应分担系数m计算公式如下:m=0.0474e0.05cu/ln(0.0096ra);式中:cu为软土路基十字板抗剪强度,单位为kpa;ra为疏桩基础单桩承载力,单位为kpa。

12、在一些可选的实施例中,桩间跨中弯矩效应标准值mm1计算时采用结构力学原理或有限元理论;

13、桩间跨中弯矩修正系数ξm计算公式如下:

14、

15、式中:hac为沥青面层厚度,单位为cm;

16、桩间跨中弯矩效应设计值mm计算公式为:

17、mm=γc(1-m)ξmmm1;

18、式中:γc为可靠度系数,m为软土路基效应分担系数,ξm为桩间跨中弯矩修正系数;mm1为桩间跨中弯矩效应标准值。

19、在一些可选的实施例中,桩顶弯矩效应标准值ms1计算时采用结构力学原理或有限元理论;

20、桩顶弯矩修正系数ξs计算公式如下:ξs=1.0197e-0.129d;式中:d为圆桩桩身直径或方桩边长的0.8倍,单位为m;

21、桩顶弯矩效应设计值ms计算公式为:ms=γc(1-m)ξsms1;式中:γc为可靠度系数;m为软土路基效应分担系数,ξs为桩顶弯矩修正系数;ms1为桩顶弯矩效应标准值。

22、在一些可选的实施例中,沥青面层强度修正系数fac计算公式为:fac=-0.144ln(eac)+2.3709;式中,eac为沥青面层20℃动态压缩模量,单位为mpa;

23、沥青面层抗弯承载力mu1计算公式为式中:mu1单位为n·mm/m;fac为沥青面层平均抗压强度,单位为mpa;a’s为顶部钢筋作用点至水泥混凝土面层顶的距离,单位为mm;hac为沥青面层厚度,单位为mm;

24、底部钢筋抗弯承载力mu2计算公式为:式中:mu2单位为n·mm/m;s为钢筋间距,单位为mm;fs为钢筋抗拉强度设计值,单位为mpa;ab为底部钢筋单根截面面积,单位为mm2;h0为底部钢筋作用点至水泥混凝土面层顶边缘的距离,单位为mm,计算公式为:h0=h-as,上式中,h为水泥混凝土面层厚度,as为底部钢筋作用点至水泥混凝土面层底边缘的距离,单位均为mm;a’s为顶部钢筋作用点至水泥混凝土面层顶的距离,单位为mm。

25、在一些可选的实施例中,桩间跨中区段复合式路面抗弯承载力验算公式为:mm≤mu1+mu2。

26、在一些可选的实施例中,水泥稳定碎石基层强度折减系数fb计算公式为:式中:hb为水泥稳定碎石基层厚度,单位为cm;

27、水泥稳定碎石基层抗弯承载力mu3计算公式为;式中:mu3单位为n·mm/m;fb为水泥稳定碎石基层强度折减系数;fb为水泥稳定碎石基层无侧限抗压强度,单位为mpa;hb为水泥稳定碎石基层厚度,单位为mm;as为底部钢筋作用点至水泥混凝土面层底边缘的距离,单位为mm;

28、顶部钢筋抗弯承载力mu4计算公式为:式中:mu4单位为n·mm/m;s为钢筋间距,单位为mm;fs为钢筋抗拉强度设计值,单位为mpa;at为顶部钢筋单根截面面积,单位为mm2;h′0为顶部钢筋作用点至水泥混凝土面层底边缘的距离,单位为mm,as为底部钢筋作用点至水泥混凝土面层底边缘的距离,单位为mm。

29、在一些可选的实施例中,桩顶区段复合式路面抗弯承载力验算公式为:ms≤mu3+mu4。

30、在一些可选的实施例中,构造验算时采用以下钢筋配筋率构造复核公式:at+ab≥asmin;式中:at为顶部钢筋单根截面面积,ab为底部钢筋单根截面面积;asmin为钢筋最小配筋量,单位为mm2,计算公式为:asmin=16lshμ/(s·fs),式中:ls为水泥混凝土面层纵向板块长度,单位为m;h为水泥混凝土面层厚度,μ为面基层间摩阻系数,取8.9;s为钢筋间距,fs为钢筋抗拉强度设计值。

31、本技术的有益效果是:本技术提供的复合疏桩软土处理路段的复合式路面结构设计方法包括以下步骤:s1、确定复合疏桩软土处理路基的设计参数取值;s2、拟定复合式路面结构组合;s3、计算软土路基效应分担系数,计算桩间跨中弯矩效应标准值,计算桩间跨中弯矩修正系数,计算桩间跨中弯矩效应设计值,计算桩顶弯矩效应标准值,计算桩顶弯矩修正系数,计算桩顶弯矩效应效应设计值;s4、计算沥青面层强度修正系数,计算沥青面层抗弯承载力,计算底部钢筋抗弯承载力,进行桩间跨中区段抗弯承载力验算,如不满足则返回步骤s2;s5、计算水泥稳定碎石基层强度折减系数,计算水泥稳定碎石基层抗弯承载力,计算顶部钢筋抗弯承载力,进行桩顶区段抗弯承载力验算,如不满足则返回步骤s2;s6、进行构造验算,如不满足则返回步骤s2。本技术提供的复合疏桩软土处理路段的复合式路面结构设计方法能有效的保证复合式路面结构在复合疏桩软土处理路段具有足够的抗弯承载力,防止复合式路面出现水泥混凝土断板、纵横向裂缝以及反射裂缝等严重路面病害。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!