碰撞构件自动优化方法与流程

本发明涉及信息模型,具体涉及一种碰撞构件自动优化方法。

背景技术:

1、随着智慧城市和数字建筑理念的提出,得到了社会的广泛关注,各大城市对数字建筑的理解不再是传统的基于图纸设计的建筑模式,而是依托物联网、云计算等核心技术为支撑,包括应用层、网络层、感知层三个层面的建设。

2、目前而言,建筑及管线的综合性能、复杂性,多功能性都较过去有了大幅度提高,这就带来了建筑所需要的适应层面的激增,不仅反映在对造型千变万化的需求上,建筑结构的突破,室内环境的高标准,及附属设备的日趋先进与丰富。这使得建筑设计在自身的层面上有了高标准的挑战,与之相匹配的管线设计也必然要求随之升高。同时,正因为建筑复杂性的提升,要求了各工种专业分工更加明晰化。也使得各专业的全面配合协调的需求性和难度增加。当前我国的建筑行业,很少会重视方案设计时的经济因素。设计师一般的关注点都在功能和形式表现上,使得实际工程中超出经济条件,概预算与最终成本相差过大的现象时有发生。更为严峻的现实状况是,为了追求本不必仓促苛求的“发展速度”,为了达到本不应盲目铺张的“气势规模”。极大的建筑浪费正在以巨大的代价增长。

3、传统基于图纸的管线设计常常在实际施工时引发一列问题,这不仅造成了资源的浪费,也大大增加了施工时间。综合管线的目标不应该仅仅是塞得下,不碰撞,这些目标仅仅应该是管线设计低层次的目标,管线作为建筑的一部分,应该是以达到整体空间效果,节约造价,高效的运用,满足人体需求,节约环保等综合、整体的效益为目标。

4、公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

技术实现思路

1、本发明提供了一种结合实际施工经验在机电模型中自动优化发生碰撞的机电构件的碰撞构件自动优化方法,解决了常见的碰撞场景自动优化模型的问题。

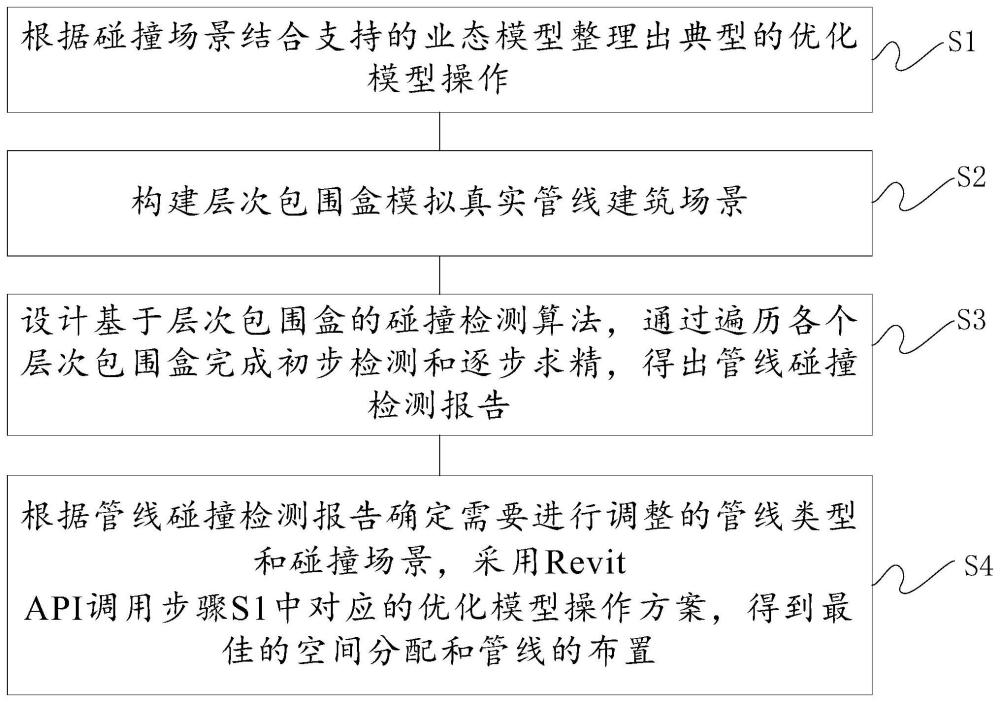

2、为了解决上述技术问题,本申请实施例提供了一种碰撞构件自动优化方法,其包括以下步骤:

3、s1:根据碰撞场景结合支持的业态模型整理出典型的优化模型操作;

4、s2:构建层次包围盒模拟真实管线建筑场景;

5、s3:设计基于层次包围盒的碰撞检测算法,通过遍历各个层次包围盒完成初步检测和逐步求精,得出管线碰撞检测报告;

6、s4:根据管线碰撞检测报告确定需要进行调整的管线类型和碰撞场景,采用revitapi调用步骤s1中对应的优化模型操作方案,得到最佳的空间分配和管线的布置。

7、在一些可能的实施例中,步骤s1中的典型的优化模型操作包括但不限于以下操作:系统类型替换、重设管线、管线重连接、风管末端连接、平移构件、管线翻弯、喷淋支管翻弯。

8、在一些可能的实施例中,步骤s3中包括初步检测阶段和详细检测阶段,在详细检测阶段进一步包括逐步求精环节和相交测试环节;

9、所述初步检测阶段利用碰撞检测算法快速排除虚拟系统中没有发生碰撞的物体,找出可能发生碰撞的物体;

10、所述逐步求精环节用于进一步缩小可能发生碰撞的区域;

11、所述相交测试环节用于判断是否真实发生碰撞。

12、在一些可能的实施例中,对应所述管线重连接的操作方案包括:根据场景中的构件先找到所有的管线和管件,然后利用revit api找到与管线连接的管件,作为需要重新连接的对象,删除其余的管线和管件,再根据管线之间的位置关系使用生成弯头、三通、四通管件进行重新连接。

13、在一些可能的实施例中,对应所述风管末端连接的操作方案包括:先用做好的风管接头族替换当前风管的接头族,重新连接至主管后再替换回原先的接头族。

14、在一些可能的实施例中,对应所述管线翻弯的操作方案包括:获取管线的包围盒,将包围盒进行等比扩大后从碰撞检测计算出的八叉树中获取该包围盒发生碰撞的构件作为可能会发生碰撞的对象,后续用来判断翻弯后的管线是否发生新的碰撞。

15、在一些可能的实施例中,对应所述平移构件的操作方案包括:

16、利用归一化信息计算出碰撞的距离进行平移,将弯头转换成简单的矩形;

17、以弯头两端的方向作为进行叉乘获取的法向量及法向量的反方向作为管线可以移动的方向v1、v2,依次计算出两个方向移动所需要的距离,从归一化后的矩形中找到面的法向量与移动的向量相反的面;

18、循环计算该面的边界点以移动方向作为法向量构造射线计算与碰撞对象面的交点即线面求交点;

19、再计算交点与边界点的距离作为避让距离,取最小的距离作为移动避让需要的距离。

20、在一些可能的实施例中,对应所述喷淋支管翻弯的操作方案包括:喷淋支管从侧面找到空间最足的方向侧绕过风管连接到喷头。

21、在一些可能的实施例中,对应所述系统类型替换的操作方案包括:

22、桥架弯头之间发生碰撞,通过调用revit api获取弯头i1的坐标o1及两端连接器的坐标,计算连接器到弯头坐标的向量v1、v2,通过调用revit api获取另一个弯头i2的坐标o2,v3=o2-o1获取两个弯头之间的向量,再分别计算v1、v2与v3的夹角a1、a2,如果a1+a2大于180°则弯头i1作为需要调整的桥架弯头;

23、替换为托盘式弯通避让。

24、在一些可能的实施例中,对应所述重设管线的操作方案包括:通过调用revit api伸长或者缩短末端管线来避让碰撞的设备。

25、基于上述技术方案,使得本发明具备以下有益效果:

26、本发明主要针对智慧城市和数字建筑设计中,由于管线类型不合理设计,造成整改返工和资源的浪费问题,提出一种基于层次包围盒的碰撞检测的三维管线自动优化方法,可以运用于新建、改建和重建的中大型建筑之中,提高建筑工程管线施工的效率,减少管线资源成本。该研究结合revit api,建立虚拟三维施工建筑模型,实现通过碰撞检测知识优化空间分配和综合管线布置。

技术特征:

1.一种碰撞构件自动优化方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的碰撞构件自动优化方法,其特征在于,步骤s1中的典型的优化模型操作包括但不限于以下操作:系统类型替换、重设管线、管线重连接、风管末端连接、平移构件、管线翻弯、喷淋支管翻弯。

3.根据权利要求1所述的碰撞构件自动优化方法,其特征在于,步骤s3中包括初步检测阶段和详细检测阶段,在详细检测阶段进一步包括逐步求精环节和相交测试环节;

4.根据权利要求2所述的碰撞构件自动优化方法,其特征在于,对应所述管线重连接的操作方案包括:根据场景中的构件先找到所有的管线和管件,然后利用revit api找到与管线连接的管件,作为需要重新连接的对象,删除其余的管线和管件,再根据管线之间的位置关系使用生成弯头、三通、四通管件进行重新连接。

5.根据权利要求2所述的碰撞构件自动优化方法,其特征在于,对应所述风管末端连接的操作方案包括:先用做好的风管接头族替换当前风管的接头族,重新连接至主管后再替换回原先的接头族。

6.根据权利要求2所述的碰撞构件自动优化方法,其特征在于,对应所述管线翻弯的操作方案包括:获取管线的包围盒,将包围盒进行等比扩大后从碰撞检测计算出的八叉树中获取该包围盒发生碰撞的构件作为可能会发生碰撞的对象,后续用来判断翻弯后的管线是否发生新的碰撞。

7.根据权利要求2所述的碰撞构件自动优化方法,其特征在于,对应所述平移构件的操作方案包括:

8.根据权利要求2所述的碰撞构件自动优化方法,其特征在于,对应所述喷淋支管翻弯的操作方案包括:喷淋支管从侧面找到空间最足的方向侧绕过风管连接到喷头。

9.根据权利要求2所述的碰撞构件自动优化方法,其特征在于,对应所述系统类型替换的操作方案包括:

10.根据权利要求2所述的碰撞构件自动优化方法,其特征在于,对应所述重设管线的操作方案包括:通过调用revit api伸长或者缩短末端管线来避让碰撞的设备。

技术总结

本发明公开了一种碰撞构件自动优化方法,包括以下步骤:S1:根据碰撞场景结合支持的业态模型整理出典型的优化模型操作;S2:构建层次包围盒模拟真实管线建筑场景;S3:设计基于层次包围盒的碰撞检测算法,通过遍历各个层次包围盒完成初步检测和逐步求精,得出管线碰撞检测报告;S4:根据管线碰撞检测报告确定需要进行调整的管线类型和碰撞场景,采用Revit API调用步骤S1中对应的优化模型操作方案,得到最佳的空间分配和管线的布置。本发明提供了一种结合实际施工经验在机电模型中自动优化发生碰撞的机电构件,解决了常见的碰撞场景自动优化模型的问题。

技术研发人员:章琛,陈云浩,曾胤升,邵治国,苏亚武,陈滨津,李艳刚,何建春

受保护的技术使用者:云汉时代数字科技有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/3/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!