一种基于动作识别的工作区域人员行为规范监控分析系统的制作方法

本发明属于人员行为监控,具体而言,涉及到一种基于动作识别的工作区域人员行为规范监控分析系统。

背景技术:

1、在建筑工程中,户外高空作业通常包括在高处进行建筑、维修、清洁或安装等工作。监控户外高空作业区域人员行为动作的规范性是确保工作场所安全的重要一环,从而可以采取预防措施,减少事故和伤害的发生。

2、目前户外高空作业区域人员行为规范监控主要集中在人员本体层面,即人员在高空时的安全佩戴情况、姿态和动作以及人员的所处位置的规范性,从而评估作业人员的安全性,而在人员安全佩戴层面的监控主要侧重在安全头盔配置、安全佩戴与否层面,对其挂绳设置的规范性监控还存在以下几个方面的不足:1、对挂绳长度设置规范性关注度不足,当前多为作业人员依据经验以及固定挂绳的标准进行自动调整,存在绳索长度选择不合理的情况,进而存在过长增加作业人员发生摆动、碰撞或其他危险的几率,也存在过短限制工人活动的可能,进而无法降低作业人员调整需求频次,导致户外作业人员的安全保障还存在一定的欠缺,也无法提高风险消除的覆盖率。

3、2、对挂绳安全余量设置规范性关注度不足,当前为固定安全余量,未结合作业人员的实际动作情况以及实际环境信息进行综合性设置,使得挂绳安全余量存在一定的误差性。

4、3、未考虑紧急情况以及作业环境的具体特征,使得紧急状况下工人难以快速而安全地脱离危险区域,影响工人的稳定性和安全性。

技术实现思路

1、鉴于此,为解决上述背景技术中所提出的问题,现提出一种基于动作识别的工作区域人员行为规范监控分析系统。

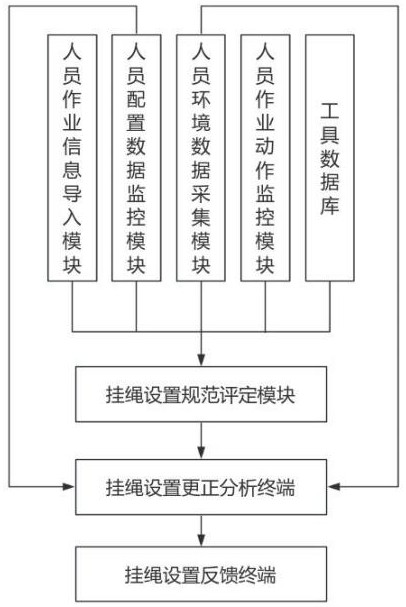

2、本发明的目的可以通过以下技术方案实现:本发明提供一种基于动作识别的工作区域人员行为规范监控分析系统,该系统包括:人员作业信息导入模块,用于将户外高空作业区域内人员记为监控人员,并导入监控人员的基本信息和作业信息。

3、人员配置数据监控模块,用于对监控人员的挂绳和作业工具进行监控,得到当前挂绳长度、当前挂绳安全余量、作业工具信息和作业区域表观三维图,并作为监控人员的配置数据。

4、人员环境数据采集模块,用于对监控人员所在监控区域的风向和风速数据进行采集,风速数据为各采集时间点的风速。

5、人员作业动作监控模块,用于对监控人员在当前累计作业时间段内的作业动作进行监控,得到作业动作监控视频。

6、挂绳设置规范评定模块,用于根据所述作业动作监控视频、风速数据、配置数据和作业信息,进行挂绳长度规范性评定和挂绳安全余量规范性评定。

7、挂绳设置更正分析终端,用于当挂绳长度规范性评定结果为不规范时,确认适配挂绳长度,当挂绳安全余量规范性评定结果为不规范时,确认适配挂绳安全余量。

8、工具数据库,用于存储各高空作业工具的图像和重量。

9、挂绳设置反馈终端,用于将适配挂绳长度和适配挂绳安全余量发送至监控人员佩戴的提示终端,进行挂绳设置提示。

10、优选地,所述进行挂绳长度规范性评定,具体评定过程为:从监控人员的作业工具信息中提取作业工具图像,从所述作业工具图像中截选出各作业工具的轮廓图像。

11、将各作业工具的轮廓图像与工具数据库存储的各高空作业工具的图像进行匹配对比,得到各作业工具的重量,进而累加得到监控人员作业工具悬挂负载。

12、从监控人员的作业信息中提取作业区域高度,并根据监控人员的作业动作监控视频,确认监控人员的动作切换频率、姿态种类数目和姿态幅度,分别记为、和。

13、将作为监控人员的浮动挂绳长度,分别为设定的干扰作业工具悬挂负载、干扰作业区域高度、干扰动作切换频率、干扰姿态种类数目、干扰姿态幅度,为设定的单位挂绳长度干扰因子对应增加挂绳长度。

14、若大于设定的许可挂绳长度偏差值,将不规范作为挂绳长度规范性评定结果,反之将规范作为挂绳长度规范性评定结果。

15、优选地,所述确认监控人员的动作切换频率,包括:使用目标检测算法识别作业动作监控视频中的监控人员,在作业动作监控视频的不同帧中跟踪监控人员的运动轨迹,并通过姿态估计模型识别不同帧中监控人员的关节位置数据。

16、基于不同帧中监控人员的关节位置数据,通过动作识别算法进行不同动作识别,并标记不同动作的开始时间和结束时间,从而生成动作时间序列数据,并根据所述时间序列数据,计算监控人员的动作切换频率。

17、优选地,所述进行挂绳安全余量规范性评定,包括:根据各采集时间点的风速和监控人员的作业工具信息,设定负载层面适宜增加挂绳安全余量。

18、根据各采集时间点的风速和监控人员的姿态种类数目和姿态幅度,设定姿态层面适宜增加挂绳安全余量。

19、根据各采集时间点的风速和监控人员的作业信息,设定范围层面适宜增加挂绳安全余量。

20、将、和分别进行两两作差,得到各适宜增加挂绳安全余量差,若各适宜增加挂绳安全余量差均在设定增加余量偏差范围内,将作为监控人员的适宜增加挂绳安全余量,若某适宜增加挂绳安全余量差超出设定增加安全余量偏差范围,将作为监控人员的适宜增加挂绳安全余量。

21、将监控人员的适宜增加挂绳安全余量的绝对值与设定的许可挂绳安全余量差进行对比,若监控人员的适宜增加挂绳安全余量的绝对值大于设定的许可挂绳余量差,将不规范作为挂绳安全余量规范性评定结果,反之将规范作为挂绳安全余量规范性评定结果。

22、优选地,所述设定负载层面适宜增加挂绳安全余量,包括:从监控人员的基本信息中定位出监控人员体重、监控人员对应挂绳刚度和监控人员对应挂具刚度。

23、从作业工具图像中定位出各作业工具的位置,据此设定负载分布干扰权重因子。

24、根据所述风向,从作业工具图像中定位出各作业工具的有效横截面面积,并求和得到作业工具综合有效横截面面积。

25、从各采集时间点的风速中筛选出最大风速,记为,统计悬挂负载摆动频率,,为空气密度,为阻力系数,为重力加速度。

26、统计悬挂负载摆动振幅,。

27、统计悬挂负载干扰趋向度,,、分别为设定参照负载摆动频率、负载摆动振幅。

28、将悬挂负载干扰趋向度与设定的各悬挂负载干扰趋向度对应适宜增加挂绳安全余量进行匹配对比,得到悬挂负载干扰趋向度对应匹配适宜增加挂绳安全余量,并作为负载层面适宜增加挂绳安全余量。

29、优选地,所述设定姿态层面适宜增加挂绳安全余量的具体设定公式为:

30、,为设定的高空作业干扰风速,为风速未干扰情况下、风速干扰情况下单位姿态干扰因子对应适宜增加挂绳安全余量,分别为设定的风速干扰情况下的干扰姿态种类数目、干扰姿态幅度。

31、优选地,所述设定范围层面适宜增加挂绳安全余量,包括:从监控人员的作业信息中定位出作业区域宽度,记为。

32、统计范围层面适宜增加挂绳安全余量,,分别为设定的风速未干扰情况下、风速干扰情况下的干扰作业区域宽度,为设定的单位作业区域宽度差对应适宜增加挂绳安全余量。

33、优选地,所述确认适配挂绳长度,包括:将当前挂绳长度记为,并确认监控人员的基准挂绳长度。

34、以时间为横坐标,以风速为纵坐标,构建风速变化曲线,并所述风速变化曲线中定位出位于设定高空作业干扰风速上方的曲线段总长和位于设定高空作业干扰风速上方各曲线段之间的间隔时长,为位于设定高空作业干扰风速上方的曲线段编号,。

35、设定环境误差补偿因子,,为设定参照间隔时长,为风速变化曲线长度,为位于设定高空作业干扰风速上方的曲线段数目。

36、将作为适配挂绳长度。

37、优选地,所述确认监控人员的基准挂绳长度,包括:从作业区域表观三维图中定位出作业外墙面的凸出墙体结构数目和各凸出墙体结构的轮廓体积,并从各凸出墙体结构的轮廓体积中筛选出最大值,并记为。

38、统计监控人员的基准挂绳长度,,为作业区域作业干扰度,,分别为设定干扰凸出结构体积、参照作业区域作业干扰度,为设定的单位作业干扰度偏差对应补偿挂绳长度。

39、优选地,所述确认适配挂绳安全余量,包括:将监控人员的当前挂绳安全余量和适宜增加挂绳安全余量分别记为和。

40、从作业区域表观三维图中定位出位于监控人员下方各凸出墙体结构的凸出高度,从中筛选出最大凸出高度,并将最大凸出高度的凸出墙体结构作为目标墙体结构,提取作业人员与目标凸出墙体结构之间的垂直距离,记为。

41、设定紧急避让挂绳安全余量,

42、。

43、将作为适配挂绳安全余量,为设定的单位动作切换频率差对应增加挂绳安全余量,为设定的户外高空作业的限定挂绳安全余量。

44、相较于现有技术,本发明的有益效果如下:(1)本发明通过进行挂绳长度规范性评定,有效解决了当前对户外高空作业挂绳长度设置规范性关注度不足的问题,弥补了作业人员依据经验以及固定挂绳的标准进行自动调整的欠缺,进而降低了因挂绳长度过长导致的作业人员发生摆动、碰撞或其他危险的几率,同时也避免了挂绳长度过短对作业人员活动的限制,从最大程度上降低了作业人员在高空作业过程中的挂绳调整需求频次,进而显著提升了户外作业人员的安全保障,并且还提高了户外作业风险消除的覆盖率,从而确保了户外高空作业人员的作业可靠性和作业稳定性。

45、(2)本发明通过结合作业人员的实际动作情况、实际环境信息以及作业工具信息进行挂绳安全余量规范性评定,解决了当前对挂绳安全余量设置规范性关注度不足的问题,同时也解除了当前固定挂绳安全余量存在的限制,并且还降低了当前挂绳安全余量设置的误差性,从而确保了户外高空作业人员安全余量设置的针对性和适配性,在不妨碍作业人员作业的前提下为户外高空作业人员提供了更有力的安全保障。

46、(3)本发明在确认适配挂绳安全余量时通过结合作业区域的凸出结构信息设定紧急避让挂绳安全余量,弥补了当前未考虑紧急情况以及作业环境的具体特征的不足,为紧急情况下作业工人快速且安全脱离危险区域提供了保障,同时也便于作业人员躲避障碍的灵活性和可行性,进而减轻了对作业人员作业稳定性和作业安全性的影响。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!