一种护眼提醒方法、电子设备、终端及存储介质与流程

本技术涉及智能电子,尤其涉及一种护眼提醒方法、电子设备、终端及存储介质。

背景技术:

1、随着科技的发展和技术的进步,越来越多的电子设备进入到我们的生活中,成为我们生活中不可或缺的一部分,甚至电子设备在某种程度上已经主宰了人们的生活。

2、然而,电子设备极大的方便和丰富了人们生活的同时也给人们的健康带来一定潜在或直接的危害,尤其过度使用电子设备,对我们的眼睛有着重大的伤害。

技术实现思路

1、为了有助于降低使用电子设备对人们眼睛造成的伤害,本技术提供一种护眼提醒方法、电子设备、终端及存储介质。

2、第一方面,本技术提供的一种护眼提醒方法,采用如下的技术方案:

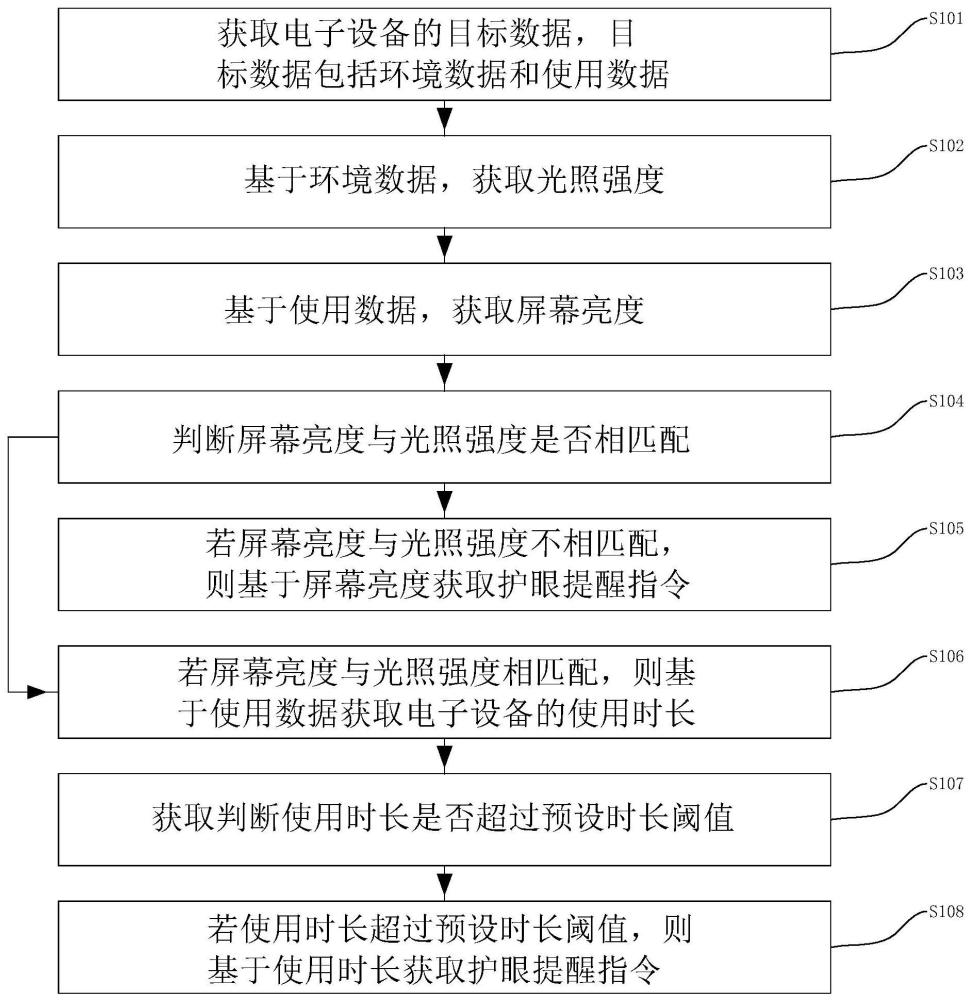

3、一种护眼提醒方法,包括:

4、获取电子设备的目标数据,所述目标数据包括环境数据和使用数据;

5、基于所述环境数据,获取光照强度;

6、基于所述使用数据,获取屏幕亮度;

7、判断所述屏幕亮度与所述光照强度是否相匹配;

8、若所述屏幕亮度与所述光照强度不相匹配,则基于所述屏幕亮度获取护眼提醒指令;

9、若所述屏幕亮度与所述光照强度相匹配,则基于所述使用数据获取所述电子设备的使用时长;

10、获取判断所述使用时长是否超过预设时长阈值;

11、若所述使用时长超过所述预设时长阈值,则基于所述使用时长获取护眼提醒指令。

12、通过采用上述技术方案,根据环境数据获取光照强度,根据使用数据,获取屏幕亮度,再判断屏幕亮度和光照强度是否相匹配,若屏幕亮度和光照强度不相匹配,则表明在当前光照强度下,屏幕亮度过低或过高,对用户眼睛伤害较大,因此向用户发送护眼提醒指令;若屏幕亮度与光照强度相匹配,则表明该屏幕亮度在当前光照强度下使用时,对用户的眼睛不会造成较大伤害,因此需要进一步获取电子设备的使用时长,判断使用时长是否超过预设时长阈值,若使用时长超过预设时长阈值,则表明用户使用电子设备时间过长,对眼睛伤害较大,因此向用户发送护眼提醒指令以提醒用户注意保护眼睛,从而有助于降低因使用电子设备而对用户眼睛造成的伤害。

13、可选的,若所述屏幕亮度与所述光照强度相匹配,则基于所述使用数据获取所述电子设备的使用时长的具体步骤包括:

14、若所述屏幕亮度与所述光照强度相匹配,则基于所述环境数据获取摄像数据;

15、判断所述摄像数据内是否检测到用户眼睛特征;

16、若所述摄像数据内检测到所述用户眼睛特征,则基于所述摄像数据获取用户眼睛状态;

17、判断所述用户眼睛状态是否为睁眼状态;

18、若所述用户状态为所述睁眼状态,则基于所述摄像数据获取用户关注点;

19、判断所述用户关注点是否满足预设评判要求;

20、若所述用户关注点满足所述预设评判要求,则基于所述使用数据获取所述使用时长。

21、通过采用上述技术方案,根据环境数据获取摄像数据,判断摄像数据内是否检测到用户眼睛特征,若检测到用户眼睛特征,则进一步获取用户眼睛状态,判断用户眼睛状态是否为睁眼状态,若用户状态为睁眼状态,则再进一步获取用户关注点,判断用户关注点是否满足预设评判要求,若用户关注点满足预设评判要求,则表明该用户眼睛的关注点在电子设备上,因此可以判定该用户正在使用电子设备,从而即可根据使用数据获知使用时长;通过设置多个判断条件,最终判断出用户的关注点在电子设备上,即可以排除该电子设备并非长时间自动操作,因此通过使用数据获知使用时长,数据更加准确,从而有助于更加精准的根据使用时长获取护眼提醒指令,进而有助于降低因过度使用电子设备而对用户眼睛造成的伤害。

22、可选的,在所述判断所述使用时长是否超过预设时长阈值之前包括:

23、获取用户的身份信息;

24、基于所述身份信息,判断所述用户是否为特殊人群;

25、若所述用户为所述特殊人群,则基于预设调整规则获取第一时长调整系数;

26、基于所述第一时长调整系数,获取特殊时长阈值;

27、将所述特殊时长阈值作为所述预设时长阈值。

28、通过采用上述技术方案,获取用户的身份信息,并根据身份信息判断用户是否为特殊人群,若用户是特殊人群,则表明该用户能够使用电子设备的使用时长与正常人存在差异,因此需要根据预设调整规则获取第一时长调整系数,再根据第一时长调整系数获取特殊时长阈值,最后将特殊时长阈值作为预设时长阈值;在原有提醒机制的基础上,增加判别条件,判别出用户是否为特殊人群,特殊人群在使用电子设备时,根据特殊时长阈值判断当前使用时长是否即将对用户眼睛造成较大伤害,从而有助于减少特殊人群在使用电子设备时,因判别标准与其不符合而对其眼睛造成较大伤害的情况发生,进而有助于降低特殊人群因过度使用电子设备而对眼睛造成的伤害。

29、可选的,在所述基于所述身份信息,判断所述用户是否为特殊人群之后还包括:

30、若所述用户非所述特殊人群,则获取所述用户的视力值;

31、判断所述视力值是否超过预设视力阈值;

32、若所述视力值未超过所述预设视力阈值,则基于所述预设调整规则与所述视力值获取第二时长调整系数;

33、基于所述第二时长调整系数,获取目标时长阈值;

34、将所述目标时长阈值作为所述预设时长阈值。

35、通过采用上述技术方案,当用户非特殊人群时,则获取用户的视力值,再判断视力值是否超过预设视力阈值,若视力值未超过预设视力阈值,则表明该用户视力较差,因此该用户与视力正常的人在能够使用电子设备的使用时长方面存在差异,因此需要根据预设调整规则与视力值获取第二时长调整系数,再根据第二时长调整系数获取目标时长阈值,最后将目标时长阈值作为预设时长阈值;在原有提醒机制的基础上,增加判别条件,判别出用户是否属于视力值低于视力阈值的人群,若该用户的视力值地低于视力阈值,该用户在使用电子设备时,根据目标时长阈值判断当前使用时长是否即将对用户眼睛造成较大伤害,从而有助于减少视力较差的人在使用电子设备时,因判别标准与其不符合而对其眼睛造成较大伤害的情况发生,进而有助于降低视力较差的人因过度使用电子设备而对眼睛造成的伤害。

36、可选的,在所述判断所述视力值是否超过预设视力阈值之后还包括:

37、若所述视力值超过所述预设视力阈值,则基于所述使用数据获取所述电子设备与所述用户之间的间隔距离;

38、判断所述间隔距离是否超过预设的距离阈值;

39、若所述距离间隔未超过所述距离阈值,则基于所述间隔距离与预设调整规则获取第三时长调整系数;

40、基于所述第三时长调整系数与所述预设时长阈值,获取距离时长阈值;

41、将所述距离时长阈值作为所述预设时长阈值。

42、通过采用上述技术方案,根据使用数据获取电子设备与用户之间的间隔距离,判断该间隔距离是否超过预设距离阈值,若该间隔距离未超过预设距离阈值,则表明用户在使用电子设备时离电子设备较近,因此需要根据预设调整规则与间隔距离获取第三时长调整系数,再根据第三时长调整系数获取距离时长阈值,最后将距离时长阈值作为预设时长阈值;在使用电子设备时,若用户与电子设备的间隔距离过近,则容易对用户眼睛造成疲劳和伤害,因此将间隔时间阈值作为预设时间阈值,有助于减少用户在使用电子设备时长时间与电子设备的间隔距离过近的情况发生,进而有助于降低因使用电子设备而对眼睛造成的伤害。

43、可选的,在所述判断所述间隔距离是否超过预设的距离阈值之后还包括:

44、若所述距离间隔超过所述距离阈值,则基于所述摄像数据获取用户的视觉状态;

45、判断所述视觉状态是否为平视状态;

46、若所述视觉状态非所述平视状态,则基于所述摄像数据获取视觉角度;

47、基于所述视觉角度与所述预设调整规则获取第四时长调整系数;

48、基于所述第四时长调整系数与所述预设时长阈值,获取视觉时长阈值;

49、将所述视觉时长阈值作为所述预设时长阈值。

50、通过采用上述技术方案,若距离间隔超过距离阈值,则该间隔距离属于合适间隔范围,因此进一步根据摄像数据获取用户的视觉状态,判断视觉状态是否为平视状态,若视觉状态非平视状态,则基于摄像数据获取视觉角度,再根据视觉角度与预设调整规则获取第四时长调整系数,最后根据第四时长调整系数与预设时长阈值获取视觉时长阈值,并将视觉时长阈值作为预设时长阈值;当用户在使用电子设备时,若长时间处于俯视状态或仰视状态,则不仅对眼睛伤害较大,也容易对其颈椎等造成较大伤害,因此在用户长时间处于俯视状态或仰视状态使用电子设备时,使用视觉时长阈值作为预设时长阈值,有助于减少用户长时间处于俯视状态或仰视状态下使用电子设备的情况发生,进而有助于降低因使用电子设备而对眼睛造成的伤害。

51、可选的,在所述判断所述视觉状态是否为俯视状态之后还包括:

52、若所述视觉状态为所述平视状态,则基于所述摄像数据获取用户的身体体态;

53、判断所述身体姿态是否为侧卧状态;

54、若所述身体姿态为所述侧卧状态,则基于预设调整规则与所述身体姿态获取第五时长调整系数;

55、基于所述第五时长调整系数,获取姿态时长阈值;

56、将所述姿态时长阈值作为所述预设时长阈值。

57、通过采用上述技术方案,若视觉状态为平视状态时,表明用户在使用电子设备时视觉状态对眼睛伤害较小,因此进一步获取用户的身体体态,判断身体体态是否为侧卧状态,若身体姿态为侧卧状态,则根据预设调整规则与身体姿态获取第五时长调整系数,最后根据第五时长调整系数获取姿态时长阈值,并将姿态时长阈值作为预设时长阈值;当用户在使用电子设备时,若长时间处于侧卧状态,则不仅对眼睛伤害较大,也容易对其脏器等造成较大伤害,因此在用户长时间处于侧卧状态使用电子设备时,使用姿态长阈值作为预设时长阈值,有助于减少用户长时间处于侧卧状态下使用电子设备的情况发生,进而有助于降低因使用电子设备而对眼睛造成的伤害。

58、第二方面,本技术还公开了一种电子设备,采用如下的技术方案:

59、一种电子设备,包括:

60、第一获取模块(1),用于获取电子设备的目标数据,所述目标数据包括环境数据和使用数据;

61、第二获取模块(2),用于基于所述环境数据,获取光照强度;

62、第三获取模块(3),用于基于所述使用数据,获取屏幕亮度;

63、第一判断模块(4),用于判断所述屏幕亮度与所述光照强度是否相匹配;

64、第四获取模块(5),若所述屏幕亮度与所述光照强度不相匹配,则所述第四获取模块(5)用于基于所述屏幕亮度与所述光照强度获取护眼提醒指令;

65、第五获取模块(6),若所述屏幕亮度与所述光照强度相匹配,则所述第五获取模块(6)基于所述使用数据获取所述电子设备的使用时长;

66、第二判断模块(7),用于判断所述使用时长是否超过预设时长阈值;

67、第六获取模块(8),若所述使用时长超过所述预设时长阈值,则所述第六获取模块(8)用于基于所述使用时长获取护眼提醒指令。

68、通过采用上述技术方案,根据环境数据获取光照强度,根据使用数据,获取屏幕亮度,再判断屏幕亮度和光照强度是否相匹配,若屏幕亮度和光照强度不相匹配,则表明在当前光照强度下,屏幕亮度过低或过高,对用户眼睛伤害较大,因此向用户发送护眼提醒指令;若屏幕亮度与光照强度相匹配,则表明该屏幕亮度在当前光照强度下使用时,对用户的眼睛不会造成较大伤害,因此需要进一步获取电子设备的使用时长,判断使用时长是否超过预设时长阈值,若使用时长超过预设时长阈值,则表明用户使用电子设备时间过长,对眼睛伤害较大,因此向用户发送护眼提醒指令以提醒用户注意保护眼睛,从而有助于降低因使用电子设备而对用户眼睛造成的伤害。

69、第三方面,本技术提供的一种计算机装置,采用如下的技术方案:

70、一种智能终端,包括存储器、处理器,所述存储器中用于存储能够在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器加载计算机程序时,执行第一方面的方法。

71、通过采用上述技术方案,基于第一方面的方法生成计算机程序,并存储于存储器中,以被处理器加载执行,从而,根据存储器及处理器制作智能终端,方便使用者使用。

72、第四方面,本技术提供的一种计算机可读存储介质,采用如下的技术方案:

73、一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器加载时,执行第一方面的方法。

74、通过采用上述技术方案,基于第一方面的方法生成计算机程序,并存储于计算机可读存储介质中,以被处理器加载并执行,通过计算机可读存储介质,方便计算机程序的可读及存储。

75、综上所述,本技术包括以下有益技术效果:

76、根据环境数据获取光照强度,根据使用数据,获取屏幕亮度,再判断屏幕亮度和光照强度是否相匹配,若屏幕亮度和光照强度不相匹配,则表明在当前光照强度下,屏幕亮度过低或过高,对用户眼睛伤害较大,因此向用户发送护眼提醒指令;若屏幕亮度与光照强度相匹配,则表明该屏幕亮度在当前光照强度下使用时,对用户的眼睛不会造成较大伤害,因此需要进一步获取电子设备的使用时长,判断使用时长是否超过预设时长阈值,若使用时长超过预设时长阈值,则表明用户使用电子设备时间过长,对眼睛伤害较大,因此向用户发送护眼提醒指令以提醒用户注意保护眼睛,从而有助于降低因使用电子设备而对用户眼睛造成的伤害。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!