互花米草治理后底栖动物演替特征分析方法及相关组件与流程

本技术涉及数据分析的,尤其是涉及一种互花米草治理后底栖动物演替特征分析方法及相关组件。

背景技术:

1、互花米草是我国海岸带生态系统重最严重的入侵植物之一,互花米草通过改变原有生境,提高营养级、种间竞争和系统复杂性等方式,对底栖生物的种类、丰度、生物量以及多样性等产生负面影响。因此,治理外来入侵植物互花米草对于保护滨海湿地生物多样性具有重要意义。

2、在清除互花米草后,底栖生物群落的演替也同样值得关注,现有的研究内容主要是监测和评估治理一段时间内物种丰度、生物量、多样性等简单的常规生态指标的变化。

3、然而,由于生态系统的复杂性,大多数指标只考虑了生态系统的某一方面,单一指标往往并不能准确地分析互花米草治理后底栖生物的演替特征。

技术实现思路

1、为了准确分析互花米草治理后底栖生物的演替特征,本技术提供一种互花米草治理后底栖动物演替特征分析方法及相关组件。

2、第一方面,本技术提供一种互花米草治理后底栖动物演替特征分析方法,采用如下的技术方案:

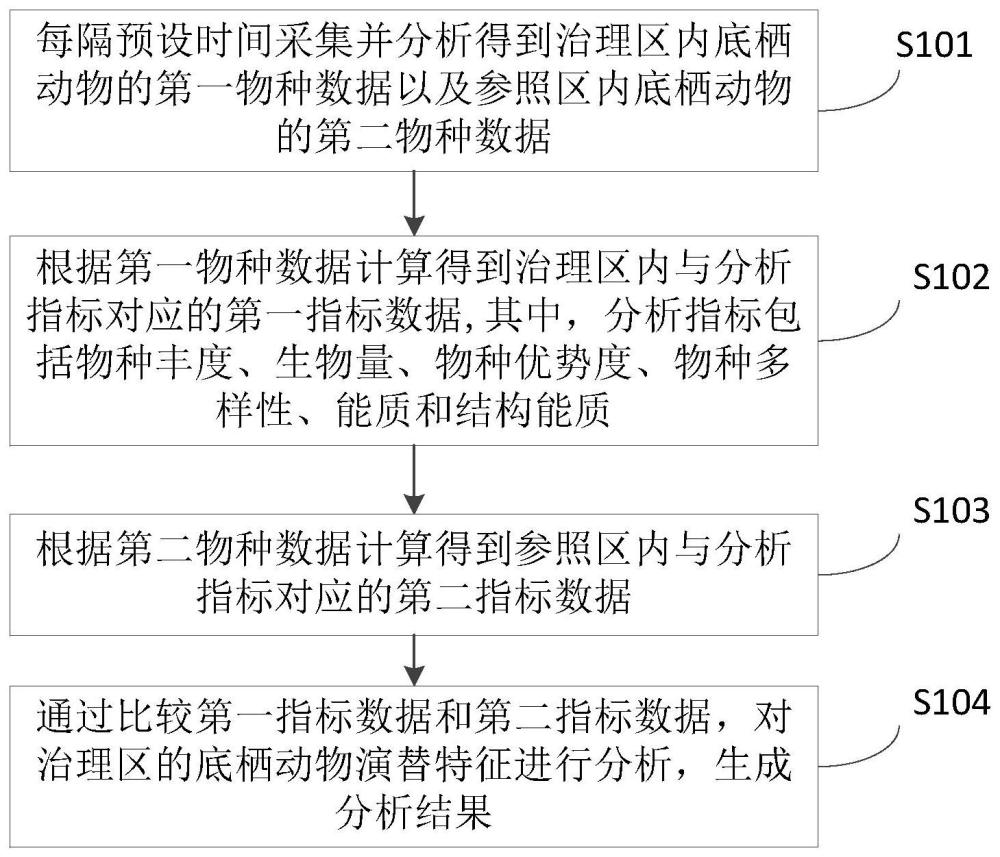

3、每隔预设时间采集并分析得到治理区内底栖动物的第一物种数据以及参照区内底栖动物的第二物种数据;

4、根据所述第一物种数据计算得到治理区内与分析指标对应的第一指标数据;

5、根据所述第二物种数据计算得到参照区内与分析指标对应的第二指标数据;

6、通过比较所述第一指标数据和所述第二指标数据,对所述治理区的底栖动物演替特征进行分析,生成分析结果;

7、其中,所述分析指标包括物种丰度、生物量、物种优势度、物种多样性、能质和结构能质。

8、通过采用上述技术方案,每隔预设时间采集并分析治理区内底栖动物的第一物种数据和参照区内底栖动物的第二物种数据,便于根据第一物种数据得到分析指标对应的第一指标数据,根据第二物种数据得到分析指标对应的第二指标数据,分别将治理区和参照区内的物种变化进行统计数值化,通过比较治理区和参照区的物种丰度、生物量、物种优势度、物种多样性、能质和结构能质等数据,准确分析互花米草治理后底栖生物的演替特征。

9、进一步地,

10、所述物种丰度d1的计算公式为:d1=s/n;

11、所述生物量ci为第i种物种的生物量;

12、所述物种优势度y的计算公式为:y=ni/n·fi;其中,ni为第i种物种的个数,fi是第i个物种在各个治理区中的出现频率;

13、所述物种多样性包括shannon-wiener多样性指数、margalef丰富度指数和pielou均匀度指数;其中,shannon-wiener多样性指数h′=-∑pi·lnpi;margalef丰富度指数d2=(s-1)ln(n);pielou均匀度指数j′=h′/ln(s);其中,能质ex的计算公式为:ex=∑(ciβi);

14、结构能质exs的计算公式为:exs=∑(ciβi)/∑(ci);

15、式中,s为物种数量,n为物种总个数;βi为第i种物种的权重转换因子。

16、进一步地,所述分析结果包括底栖动物演替特征的时间特征和治理区底栖动物达到与参照区群落结构基本相似的稳定时间特征,所述通过比较所述第一指标数据和所述第二指标数据,对所述治理区的底栖动物演替特征进行分析,生成分析结果,包括:

17、分别建立每个分析指标的坐标系,基于同一分析指标的第一指标数据和第二指标数据生成折线图,根据所述折线图输出底栖动物演替特征的时间特征;

18、生成每个预设时间对应的治理区和参照区内底栖动物的丰度和生物量的nmds排序图,根据所述nmds排序图分别确定治理区底栖动物达到与参照区群落结构基本相似的稳定时间特征。

19、通过采用上述技术方案,本技术采用建立折线图的方式,便于在折线图中确定底栖动物演替特征的时间特征和治理区底栖动物达到与参照区群落结构基本相似的稳定时间特征,进而实现快速准确分析。

20、进一步地,所述根据所述折线图输出底栖动物演替特征的时间特征,包括:

21、分别根据所述丰度、所述生物量和所述能质对应的折线图确定治理区底栖动物超过参照区的第一标记月份;

22、根据物种多样性对应的折线图确定治理区内底栖动物物种多样性提升的第二标记月份,以及超过参照区的第三标记月份;

23、根据所述结构能质对应的折线图确定治理区内底栖动物结构能质超过参照区的第四标记月份。

24、根据所述第一标记月份、第二标记月份、第三标记月份和第四标记月份确定底栖动物演替特征的时间特征。

25、通过采用上述技术方案,通过每个分析指标的不同特点和联系,先分析丰度、生物量和能质对应的特性,进而分析物种多样性和结构能质,总结得到底栖动物演替特征的时间特征。

26、进一步地,在每隔预设时间采集并分析得到治理区内底栖动物的第一物种数据以及参照区内底栖动物的第二物种数据之前,所述方法还包括:

27、在治理区的范围内向远离海岸线的方向等间距设置多个划分线,确定任意两个相邻的划分线之间的区域为采样子区域,所述采样子区域包括与所述海岸线相邻的第一采样子区域以及与所述海岸线不相邻的第二采样子区域,所述划分线与海岸线的形状相同;

28、在所述第一采样子区域内沿所述海岸线延伸方向等间距设置多个治理区采样点;

29、经过每个所述治理区采样点生成与所述海岸线的切线垂直的射线,所述射线的端点位于海岸线上,并且射线向远离所述海岸线的方向延伸;

30、确定所述射线在每个所述第二采样子区间内的线段的长度,判断所述线段的长度是否达到第一预设值;

31、若是,则在所述线段上设置治理区采样点;

32、否则,在对应的采样子区间不设置治理区采样点;

33、所述方法还包括:

34、确定位于所述治理区远离海岸线的一侧为参照区;

35、在参照区范围内的所述射线上随机设置多个参照区采样点。

36、通过采用上述技术方案,本技术在治理区内设置采样子区域,在第一采样子区中确定治理区采样点后,结合潮汐相近的特点,设置射线,进而在射线上选取治理区采样点,进而快速确定治理区内不同位置的采样点;另一方面,采用相同的构思在参照区内选取参照区采样点。

37、进一步地,在每隔预设时间采集并分析得到治理区内底栖动物的第一物种数据以及参照区内底栖动物的第二物种数据之前,所述方法还包括:

38、沿海岸线延伸方向的滩涂上等间隔设置多个研究区;

39、获取各个所述研究区内的互花米草的生长特征,其中,所述生长特征包括高度、密度、平均高度、根状茎深度和须根深度;

40、通过生长特征深度学习模型分析各研究区内互花米草的生长特征,确定各研究区内互花米草的成熟度;

41、根据互花米草的成熟度对所有所述研究区进行降序排列,得到成熟度序列;

42、确定位于所述成熟度序列中第一个研究区为当前研究区;

43、判断当前研究区以及与所述当前研究区相邻的研究区内互花米草的成熟度是否均达到第二预设值;

44、若是,则以所述当前研究区为中心,按照预设面积沿海岸线设置治理区;

45、否则,确定位于所述成熟度序列中的下一个研究区为当前研究区,重复所述判断判断第一研究区以及与所述当前研究区相邻的研究区内互花米草的成熟度是否均达到第二预设值的步骤。

46、通过采用上述技术方案,通过设置研究区,并对研究区的成熟度进行分析,选取成熟度达到第二预设值的相邻的三个研究区,以当前研究区作为中心,设置预设面积的治理区,使治理区在治理后的结果具有代表性,研究数据更明显。

47、第二方面,本技术提供一种互花米草治理后底栖动物演替特征分析装置,采用如下的技术方案:

48、物种数据采集分析模块,用于每隔预设时间采集并分析得到治理区内底栖动物的第一物种数据以及参照区内底栖动物的第二物种数据;

49、第一指标数据计算模块,用于根据所述第一物种数据计算得到治理区内与分析指标对应的第一指标数据;

50、第二指标数据计算模块,用于根据所述第二物种数据计算得到参照区内与分析指标对应的第二指标数据;

51、分析结果生成模块,用于通过比较所述第一指标数据和所述第二指标数据,对所述治理区的底栖动物演替特征进行分析,生成分析结果;

52、其中,所述分析指标包括物种丰度、生物量、物种优势度、物种多样性、能质和结构能质。

53、通过采用上述技术方案,物种数据采集分析模块每隔预设时间采集并分析治理区内底栖动物的第一物种数据和参照区内底栖动物的第二物种数据,便于第一指标数据计算模块根据第一物种数据得到分析指标对应的第一指标数据,第二指标数据计算模块根据第二物种数据得到分析指标对应的第二指标数据,分别将治理区和参照区内的物种变化进行统计数值化,分析结果生成模块通过比较治理区和参照区的物种丰度、生物量、物种优势度、物种多样性、能质和结构能质等数据,准确分析互花米草治理后底栖生物的演替特征。

54、第三方面,本技术提供一种电子设备,采用如下的技术方案:

55、一种电子设备,包括:

56、至少一个处理器;

57、存储器;

58、至少一个计算机程序,其中所述至少一个计算机程序被存储在所述存储器中并被配置为由所述至少一个处理器执行,所述至少一个计算机程序配置用于:执行如第一方面中任一项所述的方法。

59、通过采用上述技术方案,处理器执行存储器中的计算机程序,每隔预设时间采集并分析治理区内底栖动物的第一物种数据和参照区内底栖动物的第二物种数据,便于根据第一物种数据得到分析指标对应的第一指标数据,根据第二物种数据得到分析指标对应的第二指标数据,分别将治理区和参照区内的物种变化进行统计数值化,通过比较治理区和参照区的物种丰度、生物量、物种优势度、物种多样性、能质和结构能质等数据,准确分析互花米草治理后底栖生物的演替特征。

60、第四方面,本技术提供一种计算机可读存储介质,采用如下的技术方案:

61、一种计算机可读存储介质,存储有能够被处理器加载并执行如第一方面中任一项所述的方法的计算机程序。

62、通过采用上述技术方案,处理器执行计算机可读存储介质中的计算机程序,每隔预设时间采集并分析治理区内底栖动物的第一物种数据和参照区内底栖动物的第二物种数据,便于根据第一物种数据得到分析指标对应的第一指标数据,根据第二物种数据得到分析指标对应的第二指标数据,分别将治理区和参照区内的物种变化进行统计数值化,通过比较治理区和参照区的物种丰度、生物量、物种优势度、物种多样性、能质和结构能质等数据,准确分析互花米草治理后底栖生物的演替特征。

63、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

64、1.本技术每隔预设时间采集并分析治理区内底栖动物的第一物种数据和参照区内底栖动物的第二物种数据,便于根据第一物种数据得到分析指标对应的第一指标数据,根据第二物种数据得到分析指标对应的第二指标数据,分别将治理区和参照区内的物种变化进行统计数值化,通过比较治理区和参照区的物种丰度、生物量、物种优势度、物种多样性、能质和结构能质等数据,准确分析互花米草治理后底栖生物的演替特征;

65、2.本技术采用建立折线图的方式,便于在折线图中确定底栖动物演替特征的时间特征和治理区底栖动物达到与参照区群落结构基本相似的稳定时间特征,进而实现快速准确分析。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!