一种预制桩支护桩配桩的方法及系统与流程

本发明涉及建筑技术,尤其涉及一种预制桩支护桩配桩的方法及系统。

背景技术:

1、在土木工程和建筑行业,预制桩支护结构因其施工便利、质量可控和环境友好等优点,已广泛应用于基坑支护、坡面稳定、深基坑围护结构以及桥梁和高层建筑的基础等领域。预制桩包括混凝土预制桩、钢预制桩和木预制桩等,它们根据工程需求和地质条件被选择和设计以适应不同的工程环境。

2、尽管预制桩技术已在多个领域得到成功应用,但在高复杂性的地质环境和特殊工程需求下,如何有效、经济地配合使用预制桩,仍然面临许多技术挑战。特别是在遇到软土层、高地下水位或需要承受巨大侧向力的场景中,传统的预制桩支护系统可能无法满足工程安全和稳定性的要求。

3、目前,预制桩的设计与施工主要侧重于单根桩的性能优化,而对于桩群的互作用效应、优化配桩布局以及综合考虑地质环境、荷载特性与经济性的研究相对较少。此外,现有的设计方法往往缺乏针对特定工程需求的定制化解决方案,导致在实际应用中可能出现设计过度或无法充分发挥预制桩的潜力。

技术实现思路

1、本发明实施例提供一种预制桩支护桩配桩的方法及系统,至少能够解决现有技术中部分问题。

2、本发明实施例的第一方面,

3、提供一种预制桩支护桩配桩的方法,包括:

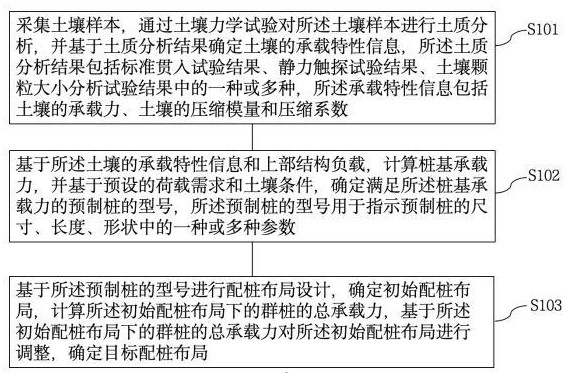

4、采集土壤样本,通过土壤力学试验对所述土壤样本进行土质分析,并基于土质分析结果确定土壤的承载特性信息,所述土质分析结果包括标准贯入试验结果、静力触探试验结果、土壤颗粒大小分析试验结果中的一种或多种,所述承载特性信息包括土壤的承载力、土壤的压缩模量和压缩系数;

5、基于所述土壤的承载特性信息和上部结构负载,计算桩基承载力,并基于预设的荷载需求和土壤条件,确定满足所述桩基承载力的预制桩的型号,所述预制桩的型号用于指示预制桩的尺寸、长度、形状中的一种或多种参数;

6、基于所述预制桩的型号进行配桩布局设计,确定初始配桩布局,计算所述初始配桩布局下的群桩的总承载力,基于所述初始配桩布局下的群桩的总承载力对所述初始配桩布局进行调整,确定目标配桩布局。

7、在一种可选的实施方式中,

8、所述采集土壤样本,通过土壤力学试验对所述土壤样本进行土质分析,包括:

9、记录所述标准贯入试验中每次对所述土壤样本进行贯入处理的深度,根据每次贯入处理的深度计算标准贯入试验结果,所述标准贯入试验结果包括贯入阻力,所述贯入阻力越大表示土壤的密实度和承载能力越高,所述贯入处理基于预设的重锤落距和次数进行;

10、记录所述静力触探试验中静力触探试验探头压入所述土壤样本时的穿透阻力、摩擦力和深度,并基于所述穿透阻力、摩擦力和深度确定静力触探试验结果,所述静力触探试验结果包括椎尖阻力和侧摩擦力;

11、记录所述土壤颗粒大小分析试验中对土壤样本进行湿筛和干筛分析后各颗粒级别的重量比例,确定土壤颗粒大小分析试验结果,所述土壤颗粒大小分析试验结果包括颗粒大小分布曲线。

12、在一种可选的实施方式中,

13、所述基于土质分析结果确定土壤的承载特性信息,包括:

14、对所述贯入阻力、所述椎尖阻力、所述侧摩擦力和所述颗粒大小分布曲线进行清洗和归一化处理,并基于所述椎尖阻力和所述侧摩擦力之间的关系确定土壤类型,所述土壤类型包括砂土和黏土;

15、基于所述土壤类型计算土壤的承载力,其中,计算砂土的承载力的公式如下:

16、;

17、其中,qst表示砂土的承载力,σvo表示有效过载压力,nq和nγ分别表示根据土壤类型确定的承载力系数和根据土壤密实度确定的承载力系数,b表示土壤的宽度,γ表示土壤的单位重力;

18、计算黏土的承载力的公式如下:

19、;

20、其中,qnt表示黏土的承载力,c表示土壤的黏聚力,nc表示黏土的预设承载力系数;

21、基于所述贯入阻力和所述椎尖阻力计算土壤的压缩模量和压缩系数,其中,计算压缩模量的公式如下:

22、;

23、其中,es表示砂土的压缩模量,qc表示椎尖阻力,k表示基于土壤的类型确定的比例系数;

24、计算压缩系数的公式如下:

25、;

26、其中,cc表示压缩系数,n表示贯入阻力。

27、在一种可选的实施方式中,

28、所述基于所述土壤的承载特性信息和上部结构负载,计算桩基承载力,包括:

29、基于所述土壤的承载特性信息和上部结构负载,计算所述预制桩的单桩侧阻力和单桩桩尖阻力,其中,计算所述预制桩的单桩侧阻力的公式如下:

30、;

31、其中,qs表示单桩侧阻力,l表示所述预制桩的长度,αs表示侧阻力系数,fs(z)表示深度z处的土壤侧阻力,d表示所述预制桩的直径;

32、计算所述预制桩的单桩桩尖阻力的公式如下:

33、;

34、其中,qp表示单桩桩尖阻力,ap表示所述预制桩的柱尖的面积,qp表示所述预制桩的柱尖处的土壤承载力,αs、fs(z)和qp基于所述土壤的承载特性信息和上部结构负载确定;

35、以所述预制桩的单桩侧阻力和单桩桩尖阻力之和作为所述预制桩的总极限承载力,并基于群桩效应和预设的安全系数对所述总极限承载力进行调整,确定桩基承载力,其公式如下:

36、;

37、其中,qdesign表示桩基承载力,qgroup表示基于群桩效应进行调整后的总承载力,fs表示预设的安全系数。

38、在一种可选的实施方式中,

39、所述基于预设的荷载需求和土壤条件,确定满足所述桩基承载力的预制桩的型号,包括:

40、基于预设的荷载需求和土壤条件,确定预制桩的尺寸、长度和形状;

41、基于所述预制桩的尺寸、长度和形状,计算单个预制桩的极限承载力,其中,圆形的单个预制桩的极限承载力基于如下公式计算:

42、;

43、其中,qult表示圆形的单个预制桩的极限承载力,d表示预制桩的直径,l表示预制桩的长度,σs表示单位长度的侧阻力,qp桩尖承载力;

44、响应于所述单个预制桩的极限承载力满足预设条件,确定所述预制桩的型号满足所述桩基承载力。

45、在一种可选的实施方式中,

46、所述计算所述初始配桩布局下的群桩的总承载力的公式如下:

47、;

48、其中,qg表示初始配桩布局下的群桩的总承载力,η表示群桩效应修正系数,n表示所述初始配桩布局下的预制桩的数量,qu表示预制桩的总极限承载力;

49、计算所述群桩效应修正系数的公式如下:

50、;

51、其中,αij表示预制桩i和预制桩j之间的相互作用强度的调整系数,βij表示衰减系数,βij基于土壤的压缩模量、压缩系数和预制桩i和预制桩j之间的相互作用强度确定,dij表示预制桩i和预制桩j之间的距离。

52、在一种可选的实施方式中,

53、所述基于所述初始配桩布局下的群桩的总承载力对所述初始配桩布局进行调整,确定目标配桩布局,包括:

54、使用数值模拟工具确定所述初始配桩布局中承载力不足的区域,所述数值模拟工具包括有限元分析工具;

55、针对所述承载力不足的区域进行分析,确定其中群桩的承载力与柱间距之间的关联关系,基于所述关联关系确定新柱间距作为所述目标配桩布局的柱间距,所述新柱间距下的群桩的承载力大于原柱间距下的群桩的承载力;

56、基于预设的承载力需求和地形条件对所述初始配桩布局的布局形状进行调整,确定所述目标配桩布局的布局形状,所述目标配桩布局的布局形状包括蜂窝状布局或放射状布局;

57、对所述初始配桩布局中预制桩的数量进行调整,对调整后的配桩布局进行承载力分析、经济成本分析和施工可行性分析中的一种或多种,响应于分析结果满足预设条件,确定目标配桩布局。

58、本发明实施例的第二方面,

59、提供一种预制桩支护桩配桩的系统,包括:

60、第一单元,用于采集土壤样本,通过土壤力学试验对所述土壤样本进行土质分析,并基于土质分析结果确定土壤的承载特性信息,所述土质分析结果包括标准贯入试验结果、静力触探试验结果、土壤颗粒大小分析试验结果中的一种或多种,所述承载特性信息包括土壤的承载力、土壤的压缩模量和压缩系数;

61、第二单元,用于基于所述土壤的承载特性信息和上部结构负载,计算桩基承载力,并基于预设的荷载需求和土壤条件,确定满足所述桩基承载力的预制桩的型号,所述预制桩的型号用于指示预制桩的尺寸、长度、形状中的一种或多种参数;

62、第三单元,用于基于所述预制桩的型号进行配桩布局设计,确定初始配桩布局,计算所述初始配桩布局下的群桩的总承载力,基于所述初始配桩布局下的群桩的总承载力对所述初始配桩布局进行调整,确定目标配桩布局。

63、本发明实施例的第三方面,

64、提供一种电子设备,包括:

65、处理器;

66、用于存储处理器可执行指令的存储器;

67、其中,所述处理器被配置为调用所述存储器存储的指令,以执行前述所述的方法。

68、本发明实施例的第四方面,

69、提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现前述所述的方法。

70、本技术采集土壤样本并进行综合土质分析(包括标准贯入试验、静力触探试验、土壤颗粒大小分析),精确评估土壤的承载特性,包括承载力、压缩模量和压缩系数,这种方法提高了对土壤条件理解的精确度,为预制桩的选型和设计提供了可靠的数据支持。基于土壤的承载特性信息和上部结构负载,精确计算桩基的承载力,确保预制桩系统能有效支承上部结构负载,增加了结构的安全性和稳定性。依据桩基承载力的计算结果及预设的荷载需求和土壤条件,能够准确确定满足需求的预制桩型号,包括尺寸、长度和形状,这种定制化选型提高了工程设计的灵活性和适应性。通过初步的配桩布局设计与群桩总承载力的计算,进一步调整配桩布局,优化桩间距和布局形状,提高了群桩系统的整体承载能力,这种方法能够在保证安全前提下,最大化利用材料,提升经济效益。通过对初始配桩布局的调整与优化,不仅考虑了承载力的需求,还增加了对结构稳定性的考虑,确保了在不同地质条件下的适应性和长期稳定性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!