用于矿井门禁系统的信息采集装置的制作方法

1.本实用新型涉及矿井门禁技术领域,具体涉及用于矿井门禁系统的信息采集装置。

背景技术:

2.煤矿企业是一个效益与风险并存的企业。对于地下开采作业的煤矿企业而言,其存在风险高、环境恶劣、明亮度低等复杂问题。非专业井下工作人员入井后,由于不熟悉地下环境,加上入井次数少、好奇心强,很容易出现安全事故。因此,需要经过培训并合格的工作人员才能下井工作,这就要求煤矿企业在入井时设置门禁系统,对入井人员的身份进行严格识别,以防止发生安全事故。

3.例如,公开号为cn205003759u的中国专利就公开了《一种煤矿井下用门禁系统》,其包括防爆门、用于读取识别卡的读卡器、用于从内侧开启防爆门的出门按钮、用于锁闭防爆门的电磁锁、以及用于控制读卡器、出门按钮和电磁锁的控制器;其中,读卡器设置在防爆门的外侧,出门按钮设置在防爆门的内侧,电磁锁设置在防爆门的壳体的内部。该现有方案中,读卡器与识别卡建立近场通信、并采集相应的近场通信信号(识别卡内可存储工作人员的相关信息),而控制器根据采集的近场通信信号识别人员身份,并控制门禁单元启闭。

4.然而,申请人在实际管理时发现,现有门禁系统存在以下问题:1)非工作人员获取到工作人员的识别卡后也能够自由通过门禁系统,也就是说,难以判断进出人员的身份(即是否为工作人员),也就不能实现“人卡对应”,导致门禁系统的识别准确性不好。2)门禁系统除了识别进出人员身份外,还兼顾着“打卡”的功能,即需要记录应该到岗的人员是否进入矿井和进入矿井的人员是否按时出来;而现有门禁系统“只认卡不认人”,并且不能够完成唯一性身份识别(即一人一卡),使得很容易出现“一人带多卡”和“代替打卡”的问题,从而难以统计或记录进出的工作人员,导致门禁系统对工作人员的管理效果不好。

5.为此,申请人想到设计一种能够辅助门禁系统实现人卡对应和唯一性身份识别的信息采集装置,以辅助门禁系统提升识别准确性和对工作人员的管理效果。

技术实现要素:

6.针对上述现有技术的不足,本实用新型所要解决的技术问题是:如何提供一种能够辅助门禁系统实现人卡对应和唯一性身份识别的信息采集装置,以能够辅助门禁系统提升识别准确性和对工作人员的管理效果。

7.为了解决上述技术问题,本实用新型采用了如下的技术方案:

8.用于矿井门禁系统的信息采集装置,包括识别仓,设置于所述识别仓内的近场识别单元和生物特征识别单元,分别与所述近场识别单元和生物特征识别单元的信号输出端信号传输连接的信号转换电路,以及与所述信号转换电路的信号输出端数据传输连接的信号发射单元;

9.所述识别仓内的空间单次仅供一人进入,且所述识别仓内设置有供待识别人员进

行识别的识别区域;

10.所述近场识别单元能够与待识别人员携带的识别卡进行近场通信,且所述近场识别单元的近场通信范围覆盖所述识别区域并不超出所述识别仓的空间范围;

11.所述生物特征识别单元的识别端朝向所述识别区域。

12.优选的,所述识别仓的入口位置设置有红外对射单元,所述红外对射单元能够形成平行于所述识别仓入口端面的红外对射光幕;所述红外对射单元的信号输出端通过所述信号转换电路与所述信号发射单元进行数据传输连接。

13.优选的,所述近场识别单元为rfid识别器,所述识别卡为rfid芯片。

14.优选的,所述近场识别单元为nfc识别器,所述识别卡为nfc芯片;所述nfc识别器的识别端朝向所述识别区域。

15.优选的,所述nfc识别器设置的高度位置与所述识别仓底部间的间距为80~120cm。

16.优选的,所述生物特征识别单元为虹膜识别器,所述虹膜识别器的识别端朝向所述识别区域。

17.优选的,所述虹膜识别器设置的高度位置与所述识别仓底部间的间距为80~120cm;所述虹膜识别器识别端的延长线与竖向方向间的夹角为15

°

~60

°

。

18.优选的,所述信息采集装置还包括设置于所述识别仓内的体温检测单元,所述体温检测单元的检测端朝向所述识别区域;所述体温检测单元的信号输出端通过所述信号转换电路与所述信号发射单元进行数据传输连接。

19.优选的,所述信息采集装置还包括拍摄端朝向所述识别区域的摄像单元;所述摄像单元的信号输出端通过所述信号转换电路与所述信号发射单元进行数据传输连接。

20.本实用新型与现有技术相比,具有如下优点:

21.1、本方案中,生物特征识别单元能够采集待识别人员的生物特征信号,这有助于控制器准确识别人员的身份;再结合近场识别单元采集的近场通信信号,即能够辅助门禁系统实现“人卡对应”,从而有利于辅助门禁系统提升识别准确性。

22.2、本方案中,识别仓的空间单次仅供一人进入,且近场识别单元的近场通信范围不超出识别仓的空间范围,使得近场识别单元只能与识别仓内待识别人员的识别卡建立近场通信,即近场识别单元仅能够采集一个近场通信信号,若采集得到了多个近场通信信号,即表明待识别人员携带了多个识别卡,这不仅能够辅助门禁系统实现“唯一性身份识别”(即一人一卡),还能够避免人员“代替打卡”,有利于辅助门禁系统提升对工作人员的管理效果。

附图说明

23.为了使实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步的详细描述,其中:

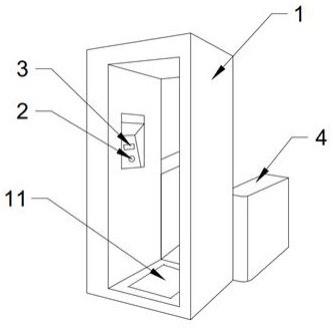

24.图1为实施例一中门禁系统的结构示意图;

25.图2为实施例一中门禁系统俯视角度的示意图;

26.图3为实施例一中门禁系统的逻辑框图。

27.说明书附图中的附图标记包括:识别仓1、识别区域11、生物特征识别单元2、近场识别单元3、近场识别单元的近场通信范围31、门禁单元4。

具体实施方式

28.下面通过具体实施方式进一步详细的说明:

29.实施例一:

30.如图1和图2所示:本实施例中公开了用于矿井门禁系统的信息采集装置,包括识别仓1,设置于所述识别仓1内的近场识别单元3和生物特征识别单元2,分别与所述近场识别单元3和生物特征识别单元2的信号输出端信号传输连接的信号转换电路,以及与所述信号转换电路的信号输出端数据传输连接的信号发射单元;

31.所述识别仓1内的空间单次仅供一人进入,且所述识别仓1内设置有供待识别人员进行识别的识别区域11;所述近场识别单元3能够与待识别人员携带的识别卡进行近场通信,且所述近场识别单元的近场通信范围31覆盖所述识别区域11并不超出所述识别仓1的空间范围;所述生物特征识别单元2的识别端朝向所述识别区域11。

32.本实施例中的信息采集装置属于门禁系统。结合图3所示:门禁系统还包括门禁单元4和用于与信号发射单元数据传输连接的控制器(或后台服务器);控制器根据接收到的身份信息数据(近场识别信号和生物特征信号)对待识别人员的身份进行识别,识别成功即控制门禁单元4开启,识别未成功即控制门禁单元4保持关闭。本实施例中的识别仓1包括供待识别人员进出的入口和出口,门禁单元4设置于识别仓1的出口位置。具体的:门禁单元4选用现有的三辊闸门禁;识别仓1由现有的304不锈钢一体成形制成;近场识别单元3的近场通信方式为现有的rfid通信;生物特征识别单元2的识别方式为现有的虹膜识别;控制器为现有的台式主机或塔式服务器(含22寸显示器及配套考勤软件)。

33.实际识别时,待识别人员进入识别仓1的识别区域11,生物特征识别单元2采集待识别人员的生物特征信号,近场识别单元3采集待识别人员识别卡的近场通信信号;信号转换电路对生物特征信号和近场通信信号进行数据格式转换,然后由信号发射单元将转换后的数据发送到设置控制器(或后台服务器);控制器根据身份识别情况控制门禁单元4启闭。本方案中,生物特征识别单元2能够采集待识别人员的生物特征信号,这有助于控制器准确识别人员的身份;再结合近场识别单元3采集的近场通信信号(识别卡内可包含工作人员的信息),即能够辅助门禁系统实现“人卡对应”,从而有利于辅助门禁系统提升识别准确性。其次,识别仓1的空间单次仅供一人进入,且近场识别单元的近场通信范围31不超出识别仓1的空间范围,使得近场识别单元3只能与识别仓1内待识别人员的识别卡建立近场通信,即近场识别单元3仅能够采集一个近场通信信号,若采集得到了多个近场通信信号,即表明待识别人员携带了多个识别卡,这不仅能够辅助门禁系统实现“唯一性身份识别”(即一人一卡),还能够避免人员“代替打卡”,有利于辅助门禁系统提升对工作人员的管理效果。

34.具体实施过程中,所述识别仓1的入口位置设置有红外对射单元,所述红外对射单元能够形成平行于所述识别仓1入口端面的红外对射光幕;所述红外对射单元的信号输出端通过所述信号转换电路与所述信号发射单元进行数据传输连接。

35.实际识别时,单个待识别人员进入识别仓1时就会遮挡(阻断)一次红外对射单元的红外对射光幕,此时红外对射单元能够采集一个光幕阻断信号并发送至信号发射单元,控制器能够对应判断识别仓1内是否只进入了一个待识别人员,若存在同时进入的多个待识别人员,控制器可暂停启动近场识别单元3和生物特征识别单元2。本方案中,红外对射单元的布置及其红外对射光幕的设置,能够有效采集光幕阻断信号,以避免多个待识别人员

同时进入识别仓1,这有利于辅助门禁系统实现“唯一性身份识别”。

36.具体实施过程中,近场识别单元3为rfid识别器,识别卡为rfid芯片。

37.实际识别时,rfid识别器能够与rfid芯片进行rfid近场通信,即rfid识别器能够采集得到rfid近场通信信号。rfid近场通信具有识别快速且准确的优点,有利于辅助门禁系统提升识别效率。

38.具体实施过程中,生物特征识别单元2为虹膜识别器,虹膜识别器的识别端朝向识别区域11。

39.申请人发现,由于矿井作业时存在严重的粉尘(灰尘)和煤灰,使得工作人员从矿井下出来时大多是“黑脸”状态,此时难以进行人脸识别,同时工作人员的手上也会粘附煤灰,指纹识别的方式同样难以进行。所以,本方案中通过虹膜识别器采集待识别人员的虹膜特征信号,而虹膜特征信号不会受到粉尘或煤灰的影响,这有助于控制器准确的识别待检测人员身份,即能够辅助门禁系统提升识别准确性。

40.具体实施过程中,虹膜识别器设置的高度位置与识别仓1底部间的间距为80~120cm;虹膜识别器识别端的延长线与竖向方向间的夹角为15

°

~60

°

。

41.实际识别时,虹膜识别器的布置高度位置及其识别端的朝向,使得虹膜识别器的识别端正对识别区域11内待识别人员的面部,这能够更好的采集待识别人员的虹膜特征信号,即能够更好的辅助门禁系统提升识别准确性。

42.具体实施过程中,门禁信息采集装置还包括设置于识别仓1内的体温检测单元,体温检测单元的检测端朝向识别区域11;体温检测单元的信号输出端通过信号转换电路与信号发射单元进行数据传输连接。

43.实际识别时,待检测人员的体温能够在一定程度上反映该人员的健康状态,而工作人员的健康状态影响着矿井作业的安全。所以,本方案在采集待检测人员身份识别信号的同时,采集待检测人员的体温信号,以辅助控制器对待检测人员的健康状态进行判断,从而有利于辅助提升矿井作业的安全性。

44.具体实施过程中,门禁信息采集装置还包括拍摄端朝向识别区域11的摄像单元;摄像单元的信号输出端通过信号转换电路与信号发射单元进行数据传输连接。

45.实际识别时,摄像单元能够采集待检测人员进行身份识别和通过门禁时的视频图像信号,而控制器能够对相关信息留底备查,这有利于辅助提升对工作人员的管理效果。

46.实施例二:

47.本实施例与实施例一相比,不同之处在于本实施例中近场识别单元的近场通信方式为现有的nfc通信。

48.本实施例中,近场识别单元为nfc识别器,识别卡为nfc芯片;nfc识别器的识别端朝向识别区域。

49.实际识别时,nfc识别器能够与nfc芯片进行nfc近场通信,即nfc识别器能够采集得到nfc近场通信信号。nfc近场通信识具有识别快速且准确的优点,有利于提升门禁系统的识别效率。

50.具体实施过程中,nfc识别器设置的高度位置与识别仓1底部间的间距为80~120cm。

51.实际识别时,nfc近场通信近似于“刷卡”的通信方式,而本方案中nfc识别器的布

置高度位置有利于待识别人员更好、更方便的完成nfc近场通信识别,即有利于nfc识别器更好的采集nfc近场通信信号,从而更好的辅助门禁系统提升识别效率。

52.以上所述的仅是本实用新型的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述,所属领域普通技术人员知晓申请日或者优先权日之前实用新型所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力,所属领域普通技术人员可以在本申请给出的启示下,结合自身能力完善并实施本方案,一些典型的公知结构或者公知方法不应当成为所属领域普通技术人员实施本申请的障碍。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1