一种地下电缆线防破坏预警装置的制作方法

1.本实用新型涉及智能预警领域,尤其是涉及一种地下电缆线防破坏预警装置。

背景技术:

2.随着城市化进程的不断加深,地下电缆的应用也越来越普遍,极大的便利了人们的生产生活。城市建设中一般在各种地下管线位置上方地面埋设标志桩,用于对燃气、输油、自来水管道、电力、通信光缆等地下管线进行标识,传统标志桩往往通过采用醒目的标识给施工人员视觉提醒,可能由于夜晚光线太暗或者障碍物遮挡,导致施工人员忽视了该标志桩,从而造成损失,同时传统标志桩只能对单个位置进行表示,施工人员无法确定该标志桩以外的区域是否存在地下管线,只能通过设置多个标志桩,覆盖地下管线设置区域,但此种做法成本高,且影响地面空间。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种地下电缆线防破坏预警装置,能够有效提醒施工人员,监测范围广,节省电能,便于布设,结构稳定。

4.本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现:

5.一种地下电缆线防破坏预警装置,用于防护地下电缆线,包括固定桩以及固定桩上的振动传感器、采集卡、微型工控机、太阳能板、声光报警器和蓄电池,所述的固定桩插在地面上,且靠近地下电缆线,所述的振动传感器、采集卡和微型工控机依次电性连接,所述的太阳能板、蓄电池和微型工控机依次电性连接,所述的声光报警器与微型工控机电性连接;

6.所述的固定桩包括安装支架、背板、顶板、支撑座和插杆,所述的安装支架设于支撑座的顶部,所述的插杆设于支撑座的底部,所述的插杆竖直插入地面,所述的支撑座紧贴地面,所述的背板竖直固定在安装支架侧面,所述的顶板水平固定在安装支架顶端。

7.进一步地,所述的太阳能板的数量为两块,两块太阳能板竖直对称固定在安装支架侧面。

8.进一步地,所述的背板、两块太阳能板和支撑座构成一个呈三棱柱形,且一端开口的安装空腔,所述的顶板与安装空腔的开口匹配。

9.进一步地,所述的采集卡、微型工控机、gps定位器和蓄电池位于安装空腔内。

10.进一步地,所述的背板的顶端和底端设有通风口。

11.进一步地,所述的顶板上设有遮檐,所述的遮檐与位于背板顶端的通风口匹配。

12.进一步地,所述的支撑座为三棱台形。

13.进一步地,所述的固定桩还包括顶部固定架,所述的顶部固定架固定在安装支架顶部,所述的顶部固定架上设有传感器安装座,所述的声光报警器固定在传感器安装座上。

14.进一步地,所述的顶部固定架包括连接杆和连通管,所述的连接杆水平固定在安装支架上,所述的连通管竖直固定在连接杆上,所述的传感器安装座为圆环形,且同轴固定

在连通管的上端部。

15.进一步地,所述的装置还包括gps定位器,所述的gps定位器位于固定桩上,且与微型工控机电性连接。

16.与现有技术相比,本实用新型具有以如下有益效果:

17.(1)本实用新型通过固定桩将周边施工引发的振动信号传导至振动传感器,采集卡采集振动信号并上传至微型工控机,微型工控机根据振动信号的特征识别周围是否存在机械施工,如识别周围存在机械施工,控制声光报警器进行声光报警,从视觉和听觉上有效提醒施工人员,避免地下电缆遭到破坏,有效避免因挖掘、钻孔时等作业时造成对地下电缆线破坏,预警装置通过采集振动信号实现监测功能,监测范围广,可减少预警装置的布设数量,降低成本,且节省空间,太阳能板和蓄电池利用太阳能为预警装置供电,预警装置无需连接电网,不仅节省电能,而且便于预警装置的布设,不受空间限制,插杆和支撑座共同支撑固定桩,固定桩不易发生倒塌,结构稳定;

18.(2)本实用新型太阳能板的数量为两块,两块太阳能板竖直对称固定在安装支架侧面,背板、两块太阳能板和支撑座构成一个呈三棱柱形,且一端开口的安装空腔,顶板与安装空腔的开口匹配,采集卡、微型工控机、gps定位器和蓄电池位于安装空腔内,安装空腔起到安装和保护作用,降低预警装置的故障率,延长使用寿命;

19.(3)本实用新型安装空腔呈三棱柱形,不易发生歪斜,结构稳定;

20.(4)本实用新型背板的顶端和底端设有通风口,使得安装空腔内的空气流通,从而使安装空腔内部保持干燥,避免安装空腔内部的电器受潮而损坏;

21.(5)本实用新型顶板上设有遮檐,遮檐与位于背板顶端的通风口匹配,防止雨水从背板顶端的通风口进入安装空腔内;

22.(6)本实用新型支撑座为三棱台形,与三棱柱形的安装空腔匹配,保证固定桩保持竖直,避免固定桩倒塌;

23.(7)本实用新型顶部固定架包括连接杆和连通管,连接杆水平固定在安装支架上,连通管竖直固定在连接杆上,传感器安装座为圆环形,且同轴固定在连通管的上端部,连通管与安装空腔连通,与声光报警器连接的电线可通过连通管进入连通管,并与微型工控机连接,结构紧凑且密封性好;

24.(8)本实用新型gps定位器位于固定桩上,且与微型工控机电性连接,实现预警装置的定位,便于维修人员快速找到预警装置。

附图说明

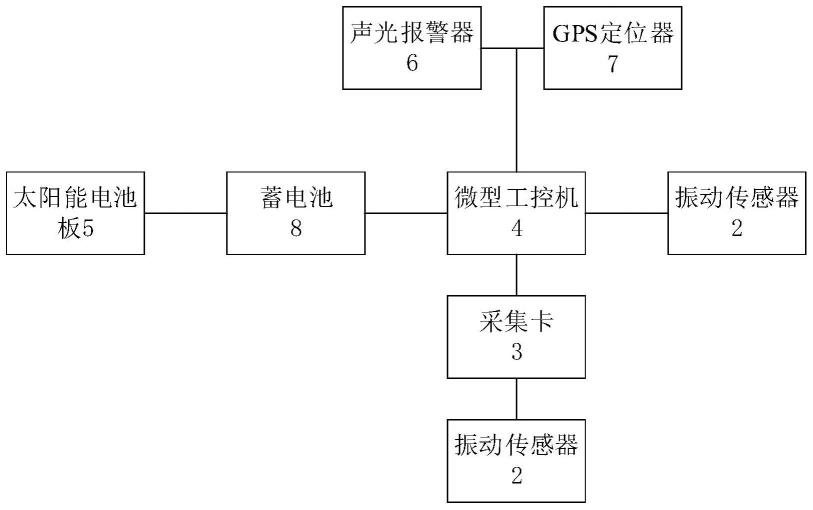

25.图1为本实用新型的结构框图;

26.图2为本实用新型与地面的装配示意图;

27.图3为本实用新型背板侧的立体结构示意图;

28.图4为插杆的位置示意图;

29.图5为本实用新型太阳能板侧的立体结构示意图;

30.图6为本实用新型的后视图;

31.图7为本实用新型的主视图;

32.图8为顶部固定架的立体结构示意图;

33.图9为固定桩的内部结构示意图;

34.图10为本实用新型的俯视图;

35.图中标号说明:

36.1.固定桩,2.振动传感器,3.采集卡,4.微型工控机,5.太阳能板,6.声光报警器,7.gps定位器,8.蓄电池,11.安装支架,12.背板,13.顶板,14.顶部固定架,15.传感器安装座,16.支撑座,17.插杆,121.通风口,131.遮檐,141.连接杆,142.连通管。

具体实施方式

37.下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。本实施例以本实用新型技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本实用新型的保护范围不限于下述的实施例。

38.实施例1

39.一种地下电缆线防破坏预警装置,用于防护地下电缆线,如图1、图2、图3、图4和图5,包括固定桩1以及固定桩1上的振动传感器2、采集卡3、微型工控机4、太阳能板5、声光报警器6和蓄电池8,固定桩1插在地面上,且靠近地下电缆线,振动传感器2、采集卡3和微型工控机4依次电性连接,太阳能板5、蓄电池8和微型工控机4依次电性连接,声光报警器6与微型工控机4电性连接;

40.固定桩1包括安装支架11、背板12、顶板13、支撑座16和插杆17,安装支架11设于支撑座16的顶部,插杆17设于支撑座16的底部,插杆17竖直插入地面,支撑座16紧贴地面,背板12竖直固定在安装支架11侧面,顶板13水平固定在安装支架11顶端。

41.通过固定桩1将周边施工引发的振动信号传导至振动传感器2,采集卡3采集振动信号并上传至微型工控机4,微型工控机4根据振动信号的特征识别周围是否存在机械施工,如识别周围存在机械施工,控制声光报警器6进行声光报警,从而提醒施工人员,避免地下电缆遭到破坏,有效避免因挖掘、钻孔时等作业时造成对地下电缆线破坏;

42.太阳能板5和蓄电池8利用太阳能为预警装置供电,预警装置无需连接电网,不仅节省电能,而且便于预警装置的布设,不受空间限制;

43.插杆17和支撑座16共同支撑固定桩1,结构稳定,固定桩1不易发生倒塌。

44.如5和图7,太阳能板5的数量为两块,两块太阳能板5竖直对称固定在安装支架11侧面,如图9,背板12、两块太阳能板5和支撑座16构成一个呈三棱柱形,且一端开口的安装空腔,如图10,顶板13与安装空腔的开口匹配,采集卡3、微型工控机4、gps定位器7和蓄电池8位于安装空腔内。安装空腔起到安装和保护作用,降低预警装置的故障率,延长使用寿命;

45.安装空腔呈三棱柱形,不易发生歪斜,结构稳定。

46.如图6,背板12的顶端和底端设有通风口121,使得安装空腔内的空气流通,从而使安装空腔内部保持干燥,避免安装空腔内部的电器受潮而损坏。

47.如图8和图10,顶板13上设有遮檐131,遮檐131与位于背板12顶端的通风口121匹配,防止雨水从背板12顶端的通风口进入安装空腔内。

48.支撑座16为三棱台形,与三棱柱形的安装空腔匹配,保证固定桩1保持竖直,避免固定桩1倒塌。

49.固定桩1还包括顶部固定架14,顶部固定架14固定在安装支架11顶部,顶部固定架

14上设有传感器安装座15,声光报警器6固定在传感器安装座15上。

50.实施例2

51.本实施例中,如图8,顶部固定架14包括连接杆141和连通管142,连接杆141的数量为3根,3根连接杆141中心对称设置,连接杆141水平固定在安装支架11上,连通管142竖直固定在3根连接杆141的对称中心上,传感器安装座15为圆环形,且同轴固定在连通管142的上端部。连通管142与安装空腔连通,与声光报警器6连接的电线可通过连通管142进入连通管142,并与微型工控机4连接,结构紧凑且密封性好。其他与实施例1相同。

52.实施例3

53.本实施例中,如图1,地下电缆线防破坏预警装置还包括gps定位器7,gps定位器7位于固定桩1上,且与微型工控机4电性连接,实现预警装置的定位,便于维修人员快速找到预警装置。其他与实施例1相同。

54.实施例1、实施例2和实施例3提出了一种地下电缆线防破坏预警装置,当进行施工时,预警装置提前检测到该施工引起的振动信号,及时进行报警,从而避免地下电缆遭到破坏,有效避免因挖掘、钻孔时等作业时造成对地下电缆线破坏。

55.以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1