一种基于物联网网关的火灾报警控制器复位信号采集设备的制作方法

1.本实用新型涉及火灾报警器技术领域,具体地,涉及一种基于物联网网关的火灾报警控制器复位信号采集设备。

背景技术:

2.当今科学技术的进步发展迅速,家庭电器种类的日益繁多,伴随而来的电器使用不当所引发的火灾也是目前我们所关注的主要家庭安全之一,火灾报警器的使用可以有效预防该类事故的发生,当火灾报警器通过其烟雾检测装置检测到室内有烟雾时,通过火灾报警器上的联网装置及时将火灾信息发送至消防机构,并通过火灾报警器上的警示灯以及预警鸣笛及时对室内人员给予提醒,火灾报警器对于室内火灾预防起到重要作用。

3.如申请号为cn202020448034.8公开了一种基于物联网网关的火灾报警控制器复位信号采集设备,设备包括分压电阻、光耦隔离器、限流电阻、三极管、五脚继电器,所述分压电阻的一端与光耦隔离器的发射端正极连接,所述光耦隔离器的发射端负极与火灾报警控制器的电压输出端连接,所述光耦隔离器的输出端与限流电阻的一端连接,所述限流电阻的另一端与三极管的基极连接,所述三极管的集电极与五脚继电器的第一线圈脚连接,所述五脚继电器的第二线圈脚和光耦隔离器的电压脚均接参考电压。本实用新型的设备能够将该开关量信号传送至监控人员,方便获取火灾控制器的复位信号。

4.然而目前物联网网关的火灾报警控制器复位信号采集设备的依旧存在以下问题,当室内火灾得到有效控制后,位于火灾报警器上的触发开关不便于复位,需要使用人员使用进行关闭,该设计十分影响装置使用的便捷性。

技术实现要素:

5.本实用新型提出一种基于物联网网关的火灾报警控制器复位信号采集设备,解决了相关技术中火灾报警器误报复位的问题。

6.本实用新型的技术方案如下:一种基于物联网网关的火灾报警控制器复位信号采集设备,包括报警器体,所述报警器体的内腔活动连接有滑块,所述报警器体的内腔顶部和底部固定连接有滑轨,所述滑块的上下开槽与滑轨相匹配,所述滑块的一侧固定连接有触发动块,所述报警器体的内腔一侧固定连接有与触发动块相匹配的触发定块,所述滑块在远离触发动块的一侧固定连接有推拉杆,所述推拉杆活动连接在推拉管的内腔,所述报警器体的正面固定连接有控制按钮,所述控制按钮的输出端与报警器体的内部驱动元件输入端为电连接。

7.优选的,所述报警器体的正面固定连接有显示屏。

8.优选的,所述报警器体的正面固定连接有烟雾感测仪。

9.优选的,所述报警器体的顶部一侧固定连接有鸣笛声筒,所述鸣笛声筒的底部输入端与报警器体内部驱动元件为电连接。

10.优选的,所述报警器体的顶部另一侧固定连接有启动元件,所述启动元件的输入

端与报警器体的内部驱动元件为电连接,所述启动元件的一侧固定连接有电线,所述电线在远离启动元件的一侧固定连接有灯丝,所述灯丝的顶部固定连接有警示灯。

11.优选的,所述报警器体的一侧固定连接有联网接口。

12.优选的,所述报警器体在靠近联网接口的同一侧固定连接有电源接口。

13.优选的,所述报警器体的背面活动连接有与之相适配的套壳。

14.优选的,所述套壳的四周贯穿开设有螺纹槽,所述套壳的四周贯穿螺纹槽内螺纹连接有螺栓。

15.优选的,所述套壳在贴合报警器体一侧的联网接口开设有与之孔径大小相匹配的圆形开槽,所述套壳在贴合报警器体的一侧的电源接口开设有与之孔径大小相匹配的圆形开槽。

16.本实用新型的技术效果和优点:

17.1、本实用新型通过报警器体的内腔设有滑块,当烟雾感测仪检测到火灾烟雾消失后,通过推拉管内腔的推拉杆带动滑块沿着滑轨向左滑动直至滑块一侧的触发动块脱离触发定块,该设计可以使得当火灾被检测到已被控制时,报警装置可自动进行复位取代人为操作进行手动复位,大大增加装置整体的使用功能性。

18.2、本实用新型通过在报警器体的背面设有与之外形相匹配的套壳,将套壳通过螺栓固定在墙上后,只需将报警器体插入套壳的顶部开槽内即可,方便工作人员对套壳的拿取,以便于后续使用中的维修以及定时检查。

附图说明

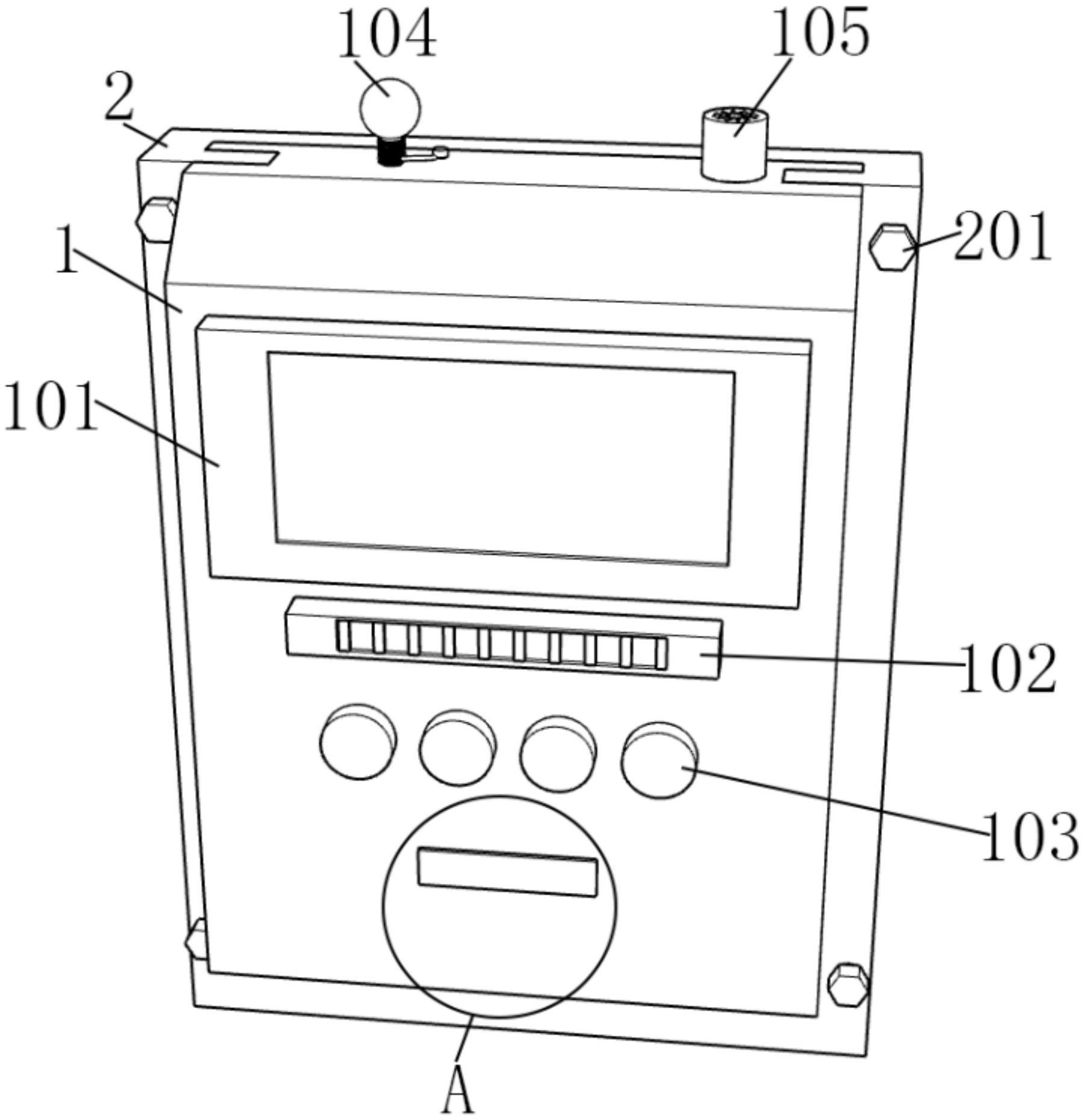

19.图1为本实用新型的整体结构正面示意图。

20.图2为本实用新型的整体结构侧面示意图。

21.图3为本实用新型的整体结构顶部示意图。

22.图4为图1的a区域放大图。

23.附图标记为:1、报警器体;101、显示屏;102、烟雾感测仪;103、控制按钮;104、警示灯;1041、灯丝;1042、电线;1043、启动元件;105、鸣笛声筒;106、联网接口;107、电源接口;108、滑块;1081、触发动块;1082、推拉杆;1083、推拉管;109、滑轨;110、触发定块;2、套壳;201、螺栓。

具体实施方式

24.下面将结合本实用新型实施例,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都涉及本实用新型保护的范围。

25.参照图1-4,本实用新型提供了一种基于物联网网关的火灾报警控制器复位信号采集设备,包括报警器体1,报警器体1的内腔活动连接有滑块108,报警器体1的内腔顶部和底部固定连接有滑轨109,滑块108的上下开槽与滑轨109相匹配,滑块108的一侧固定连接有触发动块1081,报警器体1的内腔一侧固定连接有与触发动块1081相匹配的触发定块110,滑块108在远离触发动块1081的一侧固定连接有推拉杆1082,推拉杆1082活动连接在

推拉管1083的内腔,报警器体1的正面固定连接有控制按钮103,控制按钮103的输出端与报警器体1的内部驱动元件输入端为电连接。通过在报警器体1的内腔设有滑块108,当烟雾感测仪102检测到火灾烟雾消失后,通过推拉管1083内腔的推拉杆1082带动滑块108沿着滑轨109向左滑动直至滑块108一侧的触发动块1081脱离触发定块110,该设计可以使得当火灾被检测到已被控制时,报警装置可自动进行复位取代人为操作进行手动复位,大大增加装置整体的使用功能性。

26.参照图1,报警器体1的正面固定连接有显示屏101,显示屏101上显示信息可以包括当前火灾报警触发开关信息,联网信息,以便使用人员随时通过显示屏101对装置整体当前使用情况进行观察。

27.参照图1,报警器体1的正面固定连接有烟雾感测仪102,通过烟雾感测仪102对室内烟雾进行及时检测。

28.参照图1和图3,报警器体1的顶部一侧固定连接有鸣笛声筒105,鸣笛声筒105的底部输入端与报警器体1内部驱动元件为电连接,到烟雾感测仪102检测到有烟雾产生时,通过鸣笛声筒105及时发出尖锐报警声,该设计主要针对例如正在睡觉的人而室内发生火灾该类人群无法及时感知。

29.参照图1和图3,报警器体1的顶部另一侧固定连接有启动元件1043,启动元件1043的输入端与报警器体1的内部驱动元件为电连接,启动元件1043的一侧固定连接有电线1042,电线1042在远离启动元件1043的一侧固定连接有灯丝1041,灯丝1041的顶部固定连接有警示灯104,到火灾发生在夜晚时,而室内光纤较为黑暗。警示灯104可起到紧急照明作用。

30.参照图2,报警器体1的一侧固定连接有联网接口106。

31.参照图2,报警器体1在靠近联网接口106的同一侧固定连接有电源接口107。

32.参照图1和图3,报警器体1的背面活动连接有与之相适配的套壳2,套壳2的材质采取耐火耐高温材质制造,以防止产生火灾时火焰对套壳2的周身产生破坏。

33.参照图1和图3,套壳2的四周贯穿开设有螺纹槽,套壳2的四周贯穿螺纹槽内螺纹连接有螺栓201,通过螺栓201可以将套壳2整体进行位置固定,通过在报警器体1的背面设有与之外形相匹配的套壳2,将套壳2通过螺栓201固定在墙上后,只需将报警器体1插入套壳2的顶部开槽内即可,方便工作人员对套壳2的拿取,以便于后续使用中的维修以及定时检查。

34.参照2,套壳2在贴合报警器体1一侧的联网接口106开设有与之孔径大小相匹配的圆形开槽,套壳2在贴合报警器体1的一侧的电源接口107开设有与之孔径大小相匹配的圆形开槽。

35.本实用新型的工作原理:首先工作人员取出套壳2,根据报警器体1的放置位置来确定套壳2的位置,将套壳2贴紧所需放置位置后,工作人员取出螺栓201,将螺栓201分别通过套壳2四周贯穿螺纹槽拧入,再通过电钻将螺栓201连通套壳2固定在墙面,上述为套壳2的固定工作,随后工作人员取出报警器体1,将报警器体1对准套壳2的顶部开槽随后进行放入,将电源接线以及联网接线分别通过套壳2一侧的圆形开槽插入至联网接口106和电源接口107,此时装置整体的安装工作完成,特别地,当位于报警器体1的烟雾感测仪102检测到室内有烟雾产生时,位于推拉管1083内腔的1802通过带动滑块108向右侧进行滑动,使得位

于滑块108一侧的10081触碰到触发定块110,此时报警器体1呈报警状态,这时,位于报警器体1内部的驱动元件启动位于报警器体1顶部的鸣笛声筒105,同时,位于报警器体1内部驱动元件通过启动元件1043启动灯丝1041和警示灯104,此时鸣笛声筒105和警示灯104同时工作将火灾信息传递给室内人员,与此同时,报警器体1将报警信息通过联网接口106传递至云端,特别地,当烟雾感测仪102检测到火灾得到控制后,报警器体1内部的驱动元件再次启动推拉杆1082并通过推拉杆1082带动滑块108向左移动,直至触发动块1081脱离触发定块110,此时位于报警器体1顶部的警示灯104和鸣笛声筒105重新复位到带启动状态。

36.以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1