动力电池集成式流体冷却系统、电池管理系统及动力电池的制作方法

本发明涉及动力电池,具体涉及一种动力电池集成式流体冷却系统、电池管理系统及动力电池。

背景技术:

1、目前动力电池水冷系统设计在电池包内部,为电池热管理系统提供散热或者加热功能,使电池在相对稳定的温度环境中实现较佳的电动力性能。现有的实现方式有以下途径:水冷板布置在电池底部,通过导热结构胶作为热传递介质涂敷在电池与水冷板之间,在水冷板与电池底部之间设置有限位结构,保证导热结构胶的厚度要求。

2、水冷板的结构包括口琴管式、冲压式、吹胀式、流带式、型材式以及壳体集成式。其中,口琴管式的流道单一,接触面积小,管壁薄,换热效果一般,承重能力较差。冲压式的成本较高,对平整度要求高,安装难度大。吹胀式的容易发生泄露,承重能力较差。流带式的流道单一,强度低,成本较高,应用场景较为局限。型材式的散热密度小,表面不适合设计太多螺丝孔。

3、目前动力电池的直流变换器布置在电池部件外侧,由独立的车载水冷系统对其进行散热。动力电池与直流变换器分别采用独立的水冷系统存在如下缺陷:

4、1.水冷管路增多,在有限的空间内布置非常困难,只能以牺牲管径来压缩空间,使水冷效果不佳。

5、2.不能对动力电池的散热系统进行统一管理,会增加电池热管理系统的复杂度。

6、3.两个独立的水冷系统势必增加较多的零部件,增加了材料成本。

技术实现思路

1、本发明的目的是为克服现有技术所存在的缺陷,将电池部件的冷却系统与直流变换器的冷却系统集成为一体,形成一个统一的循环冷却通路,提高冷却性能的同时降低成本。

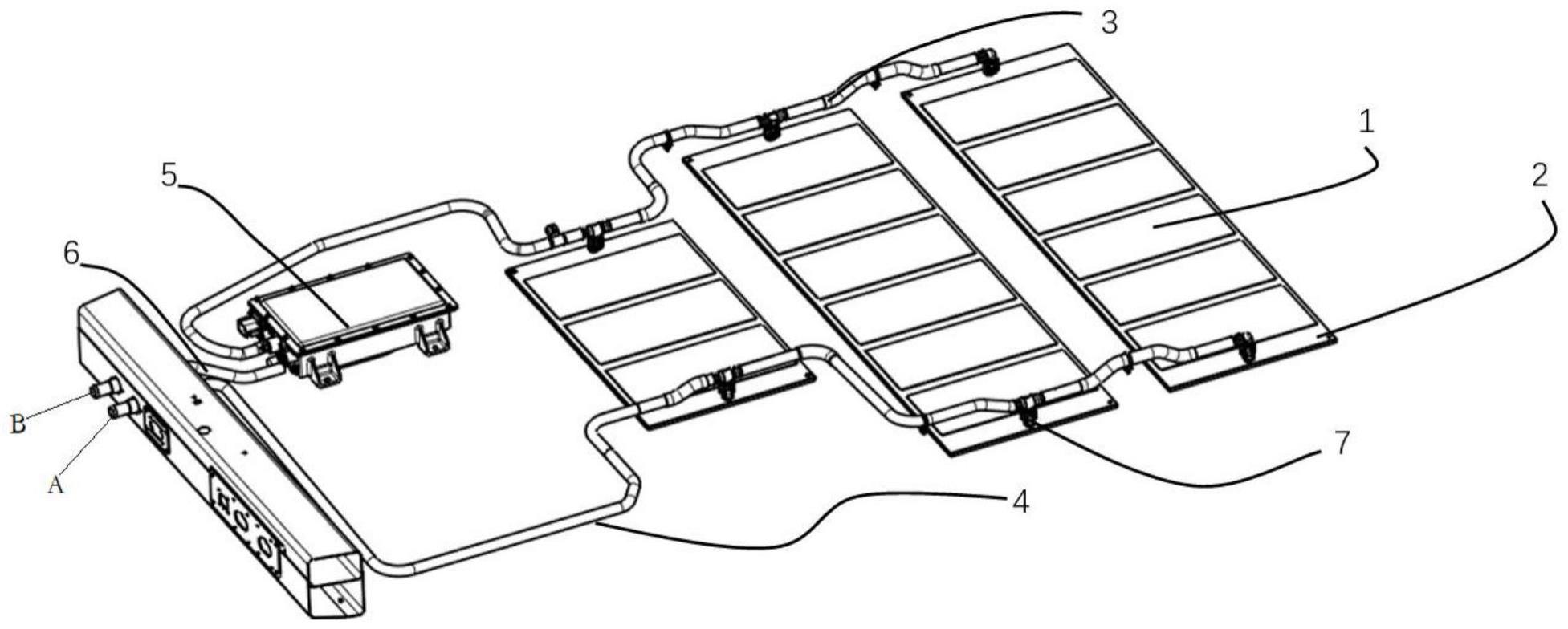

2、为实现上述发明目的,第一方面,本发明提供一种动力电池集成式流体冷却系统,包括电池部件流体冷却支路和直流变换器流体冷却支路,所述电池部件流体冷却支路和所述直流变换器流体冷却支路以串联方式集成为一体。

3、进一步地,所述电池部件流体冷却支路包括多块流体冷却板,各所述流体冷却板的尺寸及排布位置与电池部件相匹配并敷设于其底部;各所述流体冷却板上设有至少一条连续的流体流道,各所述流体流道通过流体管路与流体源连通并形成循环通路。

4、进一步地,各所述流体冷却板上设有一条连续的流体流道,各所述流体冷却板上相对的侧边安装有一对流体管接头,其中一个流体管接头与所述流体流道的入口连通,另一个流体管接头与所述流体流道的出口连通。

5、进一步地,各所述流体冷却板上设有两条以上连续的流体流道,各所述流体冷却板上相对的侧边安装有两对以上流体管接头,所述流体管接头的对数与所述流体流道的数量相对应;各对所述流体管接头与各条所述流体流道相连通。

6、进一步地,各所述流体冷却板上设有至少一块导热硅胶垫,各所述流体冷却板上的导热硅胶垫的数量与各所述流体冷却板上布置的电池组的数量相同。

7、进一步地,各所述导热硅胶垫的位置与各所述电池组的正投影位置相重合。

8、进一步地,各所述流体冷却板中,距离直流变换器近的流体冷却板的长度小于距离直流变换器远的流体冷却板的长度;或者,距离直流变换器近的流体冷却板的宽度小于距离直流变换器远的流体冷却板的宽度。

9、进一步地,所述流体管路包括第一流体管、第二流体管和第三流体管,所述第一流体管经由各所述流体冷却板的各所述流体流道与所述第二流体管连通并形成第一循环通路,所述第三流体管经直流变换器内部的冷却流道与所述第一流体管连通并形成第二循环通路,所述第一循环通路与第二循环通路相串联。

10、进一步地,所述第二流体管为流体进口管,所述第三流体管为流体出口管;或者,所述第二流体管为流体出口管,所述第三流体管为流体进口管。

11、进一步地,所述流体冷却板为翅片式结构,其上的流体流道为柔性流道。

12、进一步地,所述翅片为错齿结构内翅片。

13、进一步地,所述流体为液体或气体,所述液体包括水。

14、进一步地,所述流体的流量和流速可调。

15、第二方面,本发明提供一种动力电池管理系统,包括如第一方面任一技术方案所述的动力电池集成式流体冷却系统。

16、第三方面,本发明提供一种动力电池,包括电池部件、直流变换器和如第二方面所述的动力电池管理系统,所述电池部件及直流变换器均设于电池舱内。

17、与现有技术相比,本发明的有益效果在于:

18、将电池部件的冷却系统与直流变换器的冷却系统集成为一体,形成一个统一的循环冷却通路,便于统一进行热管理,提高冷却性能的同时降低了系统的整体成本。

技术特征:

1.一种动力电池集成式流体冷却系统,其特征在于,包括电池部件流体冷却支路和直流变换器流体冷却支路,所述电池部件流体冷却支路和所述直流变换器流体冷却支路以串联方式集成为一体。

2.根据权利要求1所述的动力电池集成式流体冷却系统,其特征在于,所述电池部件流体冷却支路包括多块流体冷却板,各所述流体冷却板的尺寸及排布位置与电池部件相匹配并敷设于其底部;各所述流体冷却板上设有至少一条连续的流体流道,各所述流体流道通过流体管路与流体源连通并形成循环通路。

3.根据权利要求2所述的动力电池集成式流体冷却系统,其特征在于,各所述流体冷却板上设有一条连续的流体流道,各所述流体冷却板上相对的侧边安装有一对流体管接头,其中一个流体管接头与所述流体流道的入口连通,另一个流体管接头与所述流体流道的出口连通。

4.根据权利要求2所述的动力电池集成式流体冷却系统,其特征在于,各所述流体冷却板上设有两条以上连续的流体流道,各所述流体冷却板上相对的侧边安装有两对以上流体管接头,所述流体管接头的对数与所述流体流道的数量相对应;各对所述流体管接头与各条所述流体流道相连通。

5.根据权利要求2所述的动力电池集成式流体冷却系统,其特征在于,各所述流体冷却板上设有至少一块导热硅胶垫,各所述流体冷却板上的导热硅胶垫的数量与各所述流体冷却板上布置的电池组的数量相同。

6.根据权利要求5所述的动力电池集成式流体冷却系统,其特征在于,各所述导热硅胶垫的位置与各所述电池组的正投影位置相重合。

7.根据权利要求2所述的动力电池集成式流体冷却系统,其特征在于,各所述流体冷却板中,距离直流变换器近的流体冷却板的长度小于距离直流变换器远的流体冷却板的长度;或者,距离直流变换器近的流体冷却板的宽度小于距离直流变换器远的流体冷却板的宽度。

8.根据权利要求2所述的动力电池集成式流体冷却系统,其特征在于,所述流体管路包括第一流体管、第二流体管和第三流体管,所述第一流体管经由各所述流体冷却板的各所述流体流道与所述第二流体管连通并形成第一循环通路,所述第三流体管经直流变换器内部的冷却流道与所述第一流体管连通并形成第二循环通路,所述第一循环通路与第二循环通路相串联。

9.根据权利要求8所述的动力电池集成式流体冷却系统,其特征在于,所述第二流体管为流体进口管,所述第三流体管为流体出口管;或者,所述第二流体管为流体出口管,所述第三流体管为流体进口管。

10.根据权利要求2所述的动力电池集成式流体冷却系统,其特征在于,所述流体冷却板为翅片式结构,其上的流体流道为柔性流道。

11.根据权利要求10所述的动力电池集成式流体冷却系统,其特征在于,所述翅片为错齿结构内翅片。

12.根据权利要求1-11任一项所述的动力电池集成式流体冷却系统,其特征在于,所述流体为液体或气体,所述液体包括水。

13.根据权利要求12所述的动力电池集成式流体冷却系统,其特征在于,所述流体的流量和流速可调。

14.一种动力电池管理系统,其特征在于,包括如权利要求1-13任一项所述的动力电池集成式流体冷却系统。

15.一种动力电池,其特征在于,包括电池部件、直流变换器和如权利要求14所述的动力电池管理系统,所述电池部件及直流变换器均设于电池舱内。

技术总结

本发明公开了一种动力电池集成式流体冷却系统、电池管理系统及动力电池,所述流体冷却系统包括电池部件流体冷却支路和直流变换器流体冷却支路,所述电池部件流体冷却支路和所述直流变换器流体冷却支路以串联方式集成为一体。本发明将电池部件的冷却系统与直流变换器的冷却系统集成为一体,形成一个统一的循环冷却通路,提高冷却性能的同时降低成本。

技术研发人员:姚峰,李鹏,唐善政

受保护的技术使用者:优跑汽车技术(上海)有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!