一种内导散热圆形相控阵天线结构的制作方法

本发明涉及一种相控阵天线结构,尤其是圆形相控阵天线。

背景技术:

1、相控阵天线技术的出现,因其扫描快、波束灵活的特点,在天线领域得到了大范围的发展与应用。目前普遍应用的相控阵天线的阵列形式多为平面式,平面式相控阵天线系统为了实现全向扫描功能,只能通过:1、在其他方向增加平面相控阵天线(常见的四面阵系统和三面阵系统);2、增加机械扫描装置(旋转相控阵系统)。但是这两种方式增加了天线系统的复杂程度,还增加了功耗和散热的需求。专利1(圆柱型一体化有源相控阵天线cn201510872922.6)提出了圆柱相控阵的理论模型,通过96个直线辐射阵列平行排列构成一个圆柱阵面的方式,在(±1.875°)对组件幅度相位进行控制来实现俯仰和方位二维扫描的功能,通过96个t/r组件与96个直线辐射阵列形成全向波束,解决了平面相控阵天线全向扫描存在的问题。该专利提出了圆形相控阵天线的理论模型,并没有给出结构设计相关方案。

2、专利2(一种有源相控阵天线cn202011400863.x)则提出了一种圆柱相控阵的具体结构形式,包括天线座、上罩体和下罩体、天线框架,呈中空圆柱体结构,设置于下罩体内,且该天线框架上阵列排布有多个t/r组件;电源散热舱体位于天线座上,信号处理单元,位于上罩体内,且通过支撑件设置于频综散热舱体之上,该信号处理单元的上方设有多个风机。利用t/r组件自身散热片间隙及功耗组件散热舱体的散热片间隙形成的风道,实现了天线结构与散热功能的一体化设计。但是该专利中,天线直接与外界连通,不利于在潮湿、盐雾环境下使用,而且内部大段空心圆柱风道的设置,使得空间整体利用率不高,体积较大。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种内导散热圆形相控阵天线结构,解决圆形相控阵天线在密封状态下的散热问题,以及天线结构与散热集成设计问题。

2、为实现上述目的,本发明采用的技术方案包括:

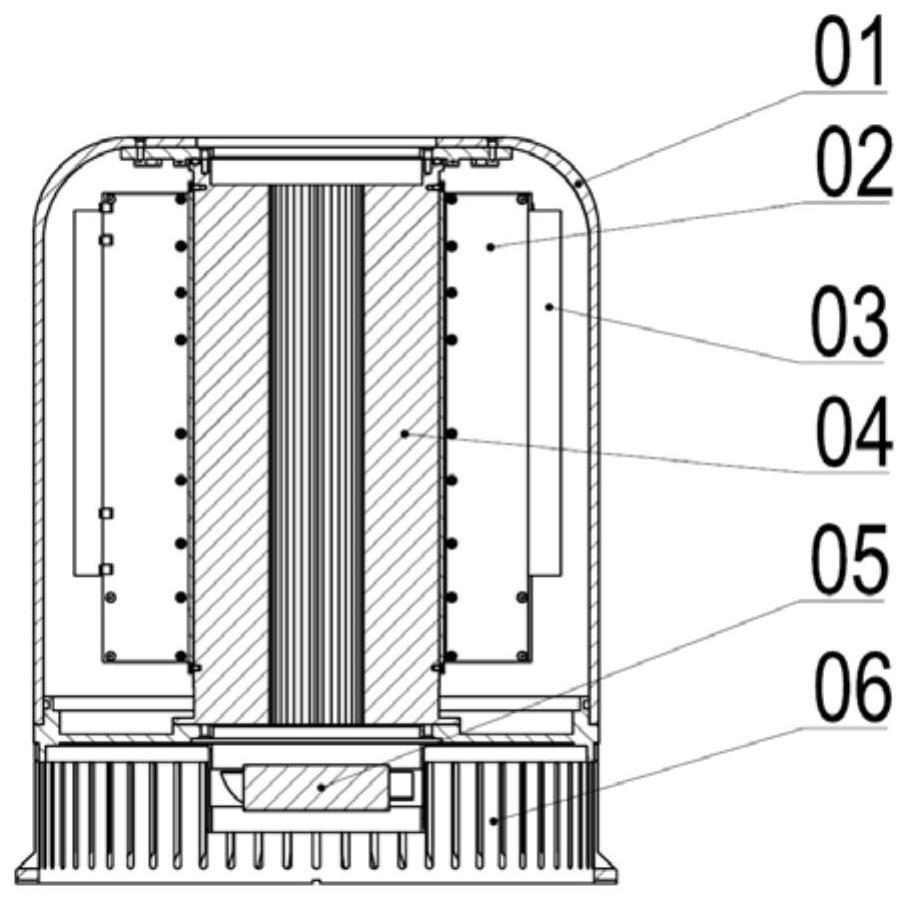

3、一种内导散热圆形相控阵天线的结构,由下至上依次包括通风底座、风机、内筒框架、天线单元模块、l型导热板和天线罩。天线罩与内筒框架构成密封舱,密封舱安装于通风底座上,风机安装于内筒框架下方,天线单元模块通过l型导热板安装在内筒框架上,并将产生热量传导至内筒框架散热片,再利用风机产生强迫空气对流将内筒框架散热片的热量排出。

4、优选的,内筒框架为圆柱状结构,内筒框架外表面为安装天线单元模块的平面,横截面为多边形且平面上有安装孔位;内筒框架为中空圆柱结构,内表面设置有放射状的散热片,散热片排列方向与空气流动方向平行。

5、优选的,l型导热板的长边为与天线单元模块匹配的板状结构,短边为与内筒框架的接触面,天线单元模块贴合导热材料后通过与平板紧密贴合将热量传导至内筒框架。

6、优选的,通风底座在圆柱面上阵列排布的条形通风孔,用于空气流动。

7、本发明提出的一种内导散热圆形相控阵天线的结构,通过导热性好的结构件l型导热板(均热板)将天线单元模块产生的热量传导至内筒框架设置散热片,风机和散热片与外环境接触带走热量。通过舱体密封设计,提升了天线单元模块的环境适应性,同时利用天线的内部柱状空间作为热交换区,实现天线结构与散热集成设计,压缩了天线的外形尺寸,减轻了天线重量。

技术特征:

1.一种内导散热圆形相控阵天线结构,其特征在于:由下至上依次包括通风底座、风机、内筒框架、天线单元模块、l型导热板和天线罩,其中天线罩与内筒框架构成密封舱,密封舱安装于通风底座上,风机安装于内筒框架下方,天线单元模块通过l型导热板安装在内筒框架上,并将产生热量传导至内筒框架散热片,再利用风机产生强迫空气对流将内筒框架散热片的热量排出。

2.根据权利要求1所述的一种内导散热圆形相控阵天线结构,其特征在于:内筒框架外表面为安装天线单元模块的平面,横截面为多边形且平面上有安装孔位;内筒框架为中空圆柱结构,内表面设置有放射状的散热片,散热片排列方向与空气流动方向平行。

3.根据权利要求1所述的一种内导散热圆形相控阵天线结构,其特征在于:l型导热板的长边为与天线单元模块匹配的板状结构,短边为与内筒框架的接触面。

4.根据权利要求1所述的一种内导散热圆形相控阵天线结构,其特征在于:通风底座在圆柱面上阵列排布的条形通风孔,用于空气流动。

技术总结

本发明提供一种内导散热圆形相控阵天线结构,包括天线罩、内筒框架、通风底座、风机、天线单元模块和L型导热板。其中,天线罩与内筒框架构成密封舱。内部天线单元模块通过L型导热板安装在内筒框架上,将产生的热量传导至内筒框架散热片,再利用风机产生强迫空气对流将内筒框架散热片的热量排出。通过天线舱密封设计,提升了天线单元模块的环境适应性,同时利用天线的内部柱状空间作为热交换区,实现天线结构与散热集成设计,压缩了天线的外形尺寸,减轻了天线重量。

技术研发人员:李维忠,程宇梁,毛杨础,杨柳

受保护的技术使用者:中国船舶集团有限公司第七二四研究所

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!