一种选择性发射极的掺杂结构及太阳能电池的制作方法

本技术涉及太阳能电池,尤其涉及一种选择性发射极的掺杂结构及太阳能电池。

背景技术:

1、太阳能电池选择性发射极的制备是指在电池基底的与栅线电极接触的部位进行重掺杂,形成与栅线电极对应的重掺杂图形,而电池基底的与栅线电极不接触的部位进行浅掺杂,这样可以减少电池发射极和表面少子复合,增加了发射极的少子寿命,重掺区域和浅掺区域形成高低结,从而提高电池开路电压,提升电池转换效率。

2、现有的在重掺杂图形上形成栅线电极的方式是通过丝网网版在重掺杂图形上印刷金属材料,形成栅线电极。但现有的重掺杂图形与丝网网版套印时,由于丝网网版印刷过程中受到下压力影响,丝网网版发生向外延展变形,导致印刷图形扩张,重掺杂图形与丝网网版的镂空图形存在偏移情况,印刷图形的总高度值也相对的变大,导致太阳能电池的转换效率和良率偏低。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种选择性发射极的掺杂结构及太阳能电池,以提高重掺杂图形与丝网网版印刷套印时的精准度和稳定性。

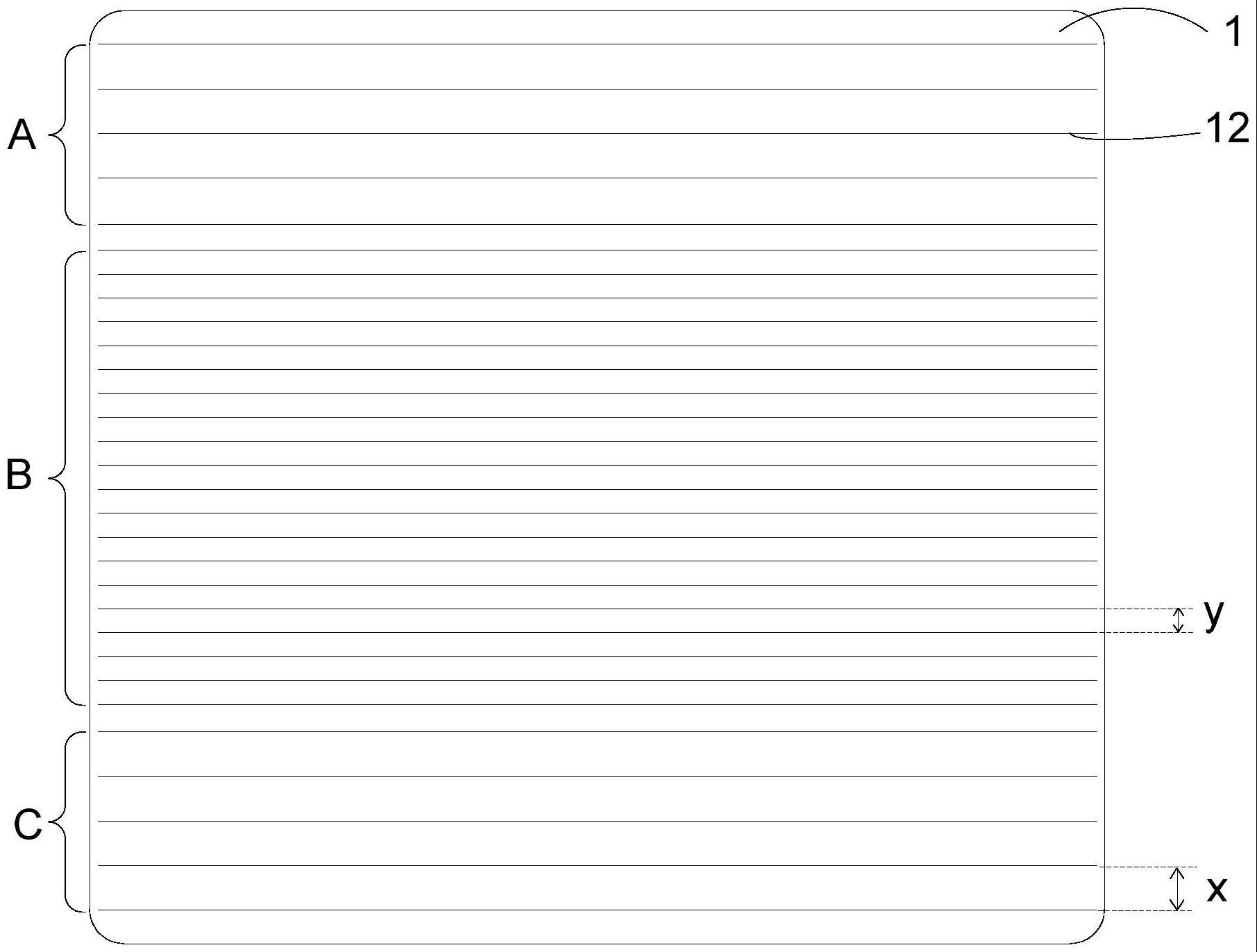

2、第一方面,本实用新型提供一种选择性发射极的掺杂结构,包括基底,基底具有相对的第一面和第二面,第一面和/或第二面为掺杂面,掺杂面上设置有沿第一方向依次排布相接的多个掺杂区域,每个掺杂区域均包括多条平行等间距设置且沿第一方向依次排布的重掺杂线;

3、其中,在第一方向上,靠近掺杂面两侧位置的掺杂区域内的重掺杂线的线间距大于靠近掺杂面的中线位置的掺杂区域内的重掺杂线的线间距。

4、采用上述技术方案的情况下,将基底的掺杂面上布置的重掺杂线分成多个沿第一方向依次排布的掺杂区域,每个掺杂区域均包括多条平行等间距的重掺杂线,其中,靠近掺杂面两侧位置的掺杂区域内的重掺杂线的线间距相对较大,而靠近掺杂面的中心位置的掺杂区域内的重掺杂线的线间距相对较小。在使用丝网网版在基底的掺杂面上印刷金属材料时,在丝网网版没有印刷使用之前,丝网网版的镂空图形为等间距布置的线形镂空孔,但当丝网网版与重掺杂线套印时,由于丝网网版印刷过程中受到下压力影响,丝网网版发生向外延展变形,此时,印刷图形扩张,使得丝网网版上靠近两侧的线形镂空孔的间距变大,延展变形后的印刷图形恰好与本申请中的掺杂面上的重掺杂线的排布吻合,即印刷过程中延展变形后的丝网网版的线形镂空孔的位置与掺杂面上的重掺杂线的位置一一对位,两者之间发生偏移错位的比例减小,从而在印刷时,能够提高金属材料的印刷精度,提高了太阳能电池的转换效率和良率。

5、在一些可能的实现方式中,在第一方向上,掺杂区域相对掺杂面的中线位置对称布置。即多个掺杂区域相对掺杂面的中线位置对称布置,如此设置,由于丝网网版印刷过程中受到下压力作用,丝网网版相对中线位置的两侧受到的下压力相等,丝网网版向两侧延展的幅度相等,因此,丝网网版向两侧对称延展,对应地,则掺杂面上的多个掺杂区域相对掺杂面的中线位置对称布置,能够提高掺杂面上的重掺杂线与丝网网版的印刷图形对位的精度。

6、在一些可能的实现方式中,位于掺杂面两侧且相对掺杂面的中线位置对称的每两个掺杂区域内的重掺杂线的线间距均相等。即沿掺杂面的两侧指向中线位置的方向,每两个相对中线位置对称布置的掺杂区域内的重掺杂线的线间距相等。由于丝网网版相对中线位置的两侧受到的下压力相等,丝网网版向两侧延展的幅度相等,因此,丝网网版向两侧对称延展,丝网网版上相对中线位置对称的两侧位置上的线形镂空孔之间的间距相等,对应地,则掺杂面上的每两个相对中线位置对称布置的掺杂区域内的重掺杂线的线间距相等,能够使掺杂面上的重掺杂线与丝网网版上对应位置的线形镂空孔精准对位,提高精度。

7、在一些可能的实现方式中,掺杂区域的数量为3~9个。如此,掺杂区域的布局形式可以为其中一个掺杂区域位于掺杂面的中部且相对中线位置对称,其余掺杂区域分别布置于位于中部的掺杂区域的两侧,且每两个相对位于中部的掺杂区域对称布置。

8、在一些可能的实现方式中,位于掺杂面的中间位置的一个掺杂区域的面积等于其余掺杂区域的面积之和。即位于掺杂面的中间位置的一个掺杂区域的面积最大,而位于两侧的掺杂区域的面积较小。由于丝网网版在印刷过程中受下压力,丝网网版主要是靠近两侧边缘位置的区域发生延展变形比较大,而中间大部分区域的变形较小,甚至基本不变,且中间区域内的线形镂空孔基本为等间距。因此,对应地,掺杂面上的中间区域的掺杂区域的面积较大,等于其余两侧掺杂区域的面积之和。

9、在一些可能的实现方式中,多个掺杂区域包括沿第一方向依次排布相接的第一掺杂区域、第二掺杂区域和第三掺杂区域;第一掺杂区域和第三掺杂区域内的重掺杂线的线间距大于第二掺杂区域内的重掺杂线的线间距。将掺杂面上布置的重掺杂线分成位于掺杂面中间的第二掺杂区域和位于掺杂面两侧的第一掺杂区域和第三掺杂区域。由于对应丝网网版的两侧的延展变形大于中间的延展变形的变形特点,所以,掺杂面上的位于两侧的第一掺杂区域和第三掺杂区域的重掺杂线的线间距相对较大,位于中间的第二掺杂区域的重掺杂线的线间距相对较小,以提高对位精度。

10、在一些可能的实现方式中,第一掺杂区域内的重掺杂线的线间距等于第三掺杂区域内的重掺杂线的线间距。由于丝网网版的受压后,向两侧对称延展变形,因此,对应地,掺杂面上的位于两侧的第一掺杂区域和第三掺杂区域内的重掺杂线的线间距相等,从而提高对位精度,提高导电效率。

11、在一些可能的实现方式中,第一掺杂区域与第二掺杂区域相邻的两个重掺杂线之间的间距等于第二掺杂区域内的重掺杂线的线间距;第三掺杂区域与第二掺杂区域相邻的两个重掺杂线之间的间距等于第二掺杂区域内的重掺杂线的线间距。即相邻的第一掺杂区域和第二掺杂区域相接的位置的间距为第二掺杂区域内的重掺杂线的线间距,相邻的第三掺杂区域和第二掺杂区域相接的位置的间距为第二掺杂区域内的重掺杂线的线间距。

12、在一些可能的实现方式中,第一掺杂区域和第三掺杂区域内的重掺杂线的线间距与第二掺杂区域内的重掺杂线的线间距之间的差值等于丝网网版印刷时产生的形变量与第一掺杂区域和第三掺杂区域内的重掺杂线的线间距数量的比值。由于丝网网版受压时,中间区域基本不变形,主要是两侧边缘延展变形,因此,掺杂面的位于中间部位的第二掺杂区域的重掺杂线的线间距可以和原来掺杂面上的重掺杂线的线间距相等,而掺杂面的位于两侧的第一掺杂区域和第三掺杂区域的重掺杂线的线间距相较于原有的掺杂面上的重掺杂线的线间距变大,变大的间距值等于丝网网版印刷时产生的整体形变量与发生形变区域的重掺杂线的数量的比值。

13、第二方面,本实用新型还提供一种太阳能电池,包括如以上任一项所述的选择性发射极的掺杂结构以及对应设置于掺杂结构的重掺杂线表面的栅线电极。

14、由于太阳能电池采用了本申请中的选择性发射极的掺杂结构,因此,具有与掺杂结构相同的有益效果,在此不再赘述。

技术特征:

1.一种选择性发射极的掺杂结构,其特征在于,包括基底,所述基底具有相对的第一面和第二面,所述第一面和/或所述第二面为掺杂面,所述掺杂面上设置有沿第一方向依次排布相接的多个掺杂区域,每个所述掺杂区域均包括多条平行等间距设置且沿所述第一方向依次排布的重掺杂线;

2.根据权利要求1所述的选择性发射极的掺杂结构,其特征在于,在所述第一方向上,所述掺杂区域相对所述掺杂面的中线位置对称布置。

3.根据权利要求2所述的选择性发射极的掺杂结构,其特征在于,位于所述掺杂面两侧且相对所述掺杂面的中线位置对称的每两个所述掺杂区域内的所述重掺杂线的线间距均相等。

4.根据权利要求1所述的选择性发射极的掺杂结构,其特征在于,所述掺杂区域的数量为3~9个。

5.根据权利要求1所述的选择性发射极的掺杂结构,其特征在于,位于所述掺杂面的中间位置的一个所述掺杂区域的面积等于其余所述掺杂区域的面积之和。

6.根据权利要求1-5任一项所述的选择性发射极的掺杂结构,其特征在于,所述多个掺杂区域包括沿所述第一方向依次排布相接的第一掺杂区域、第二掺杂区域和第三掺杂区域;所述第一掺杂区域和所述第三掺杂区域内的所述重掺杂线的线间距大于所述第二掺杂区域内的所述重掺杂线的线间距。

7.根据权利要求6所述的选择性发射极的掺杂结构,其特征在于,所述第一掺杂区域内的所述重掺杂线的线间距等于所述第三掺杂区域内的所述重掺杂线的线间距。

8.根据权利要求7所述的选择性发射极的掺杂结构,其特征在于,所述第一掺杂区域与所述第二掺杂区域相邻的两个重掺杂线之间的间距等于所述第二掺杂区域内的所述重掺杂线的线间距;所述第三掺杂区域与所述第二掺杂区域相邻的两个重掺杂线之间的间距等于所述第二掺杂区域内的所述重掺杂线的线间距。

9.根据权利要求8所述的选择性发射极的掺杂结构,其特征在于,所述第一掺杂区域和所述第三掺杂区域内的所述重掺杂线的线间距与所述第二掺杂区域内的所述重掺杂线的线间距之间的差值等于丝网网版印刷时产生的形变量与所述第一掺杂区域和所述第三掺杂区域内的所述重掺杂线的线间距数量的比值。

10.一种太阳能电池,其特征在于,包括如权利要求1-9任一项所述的选择性发射极的掺杂结构以及对应设置于所述掺杂结构的重掺杂线表面的栅线电极。

技术总结

本技术公开一种选择性发射极的掺杂结构及太阳能电池,涉及太阳能电池技术领域,用于解决电池的重掺杂图形与丝网网版套印出现偏移的问题。掺杂结构包括基底,基底具有相对的第一面和第二面,第一面和/或第二面为掺杂面,掺杂面上设置有沿第一方向依次排布相接的多个掺杂区域,每个掺杂区域均包括多条平行等间距设置且沿第一方向依次排布的重掺杂线;其中,在第一方向上,靠近掺杂面两侧位置的掺杂区域内的重掺杂线的线间距大于靠近掺杂面的中线位置的掺杂区域内的重掺杂线的线间距。由于丝网网版印刷过程中受到下压力后向外延展变形,变形后的印刷图形恰好与本申请掺杂面上的重掺杂线的排布吻合,能够提高金属材料的印刷精度。

技术研发人员:马房成

受保护的技术使用者:陕西隆基乐叶光伏科技有限公司

技术研发日:20220923

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!