一种增强型三维引弧磁场结构的制作方法

本技术属于低压电器领域,具体涉及一种增强型三维引弧磁场结构。

背景技术:

1、开关电弧是低压开关电器在分断故障电流时在开关内部不可避免会产生的高温、导电的气体,如能快速驱动电弧从开关电器的动触头和静触头间转移至金属栅片灭弧室内,则能更好地保护触点及开关机构,避免过度烧蚀,从而提升开关电器的电气寿命和分断能力。由于开关电弧具有导体和流体的双重特性,因此可以通过电磁场和气流场来控制,因而如何加强正向驱动电弧向灭弧室运动的电磁场和气流场、抑制反向的电磁场和气流场作用,则成为本领域长期研究的热点问题。本申请提供一种增强型的外加三维引弧磁场结构,能实现对交流和双向直流电流的强力磁场驱动作用。

技术实现思路

1、为了克服上述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种增强型的外加三维引弧磁场结构,实现对交流和双向直流电流的强力磁场驱动作用。

2、为了达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案予以实现:

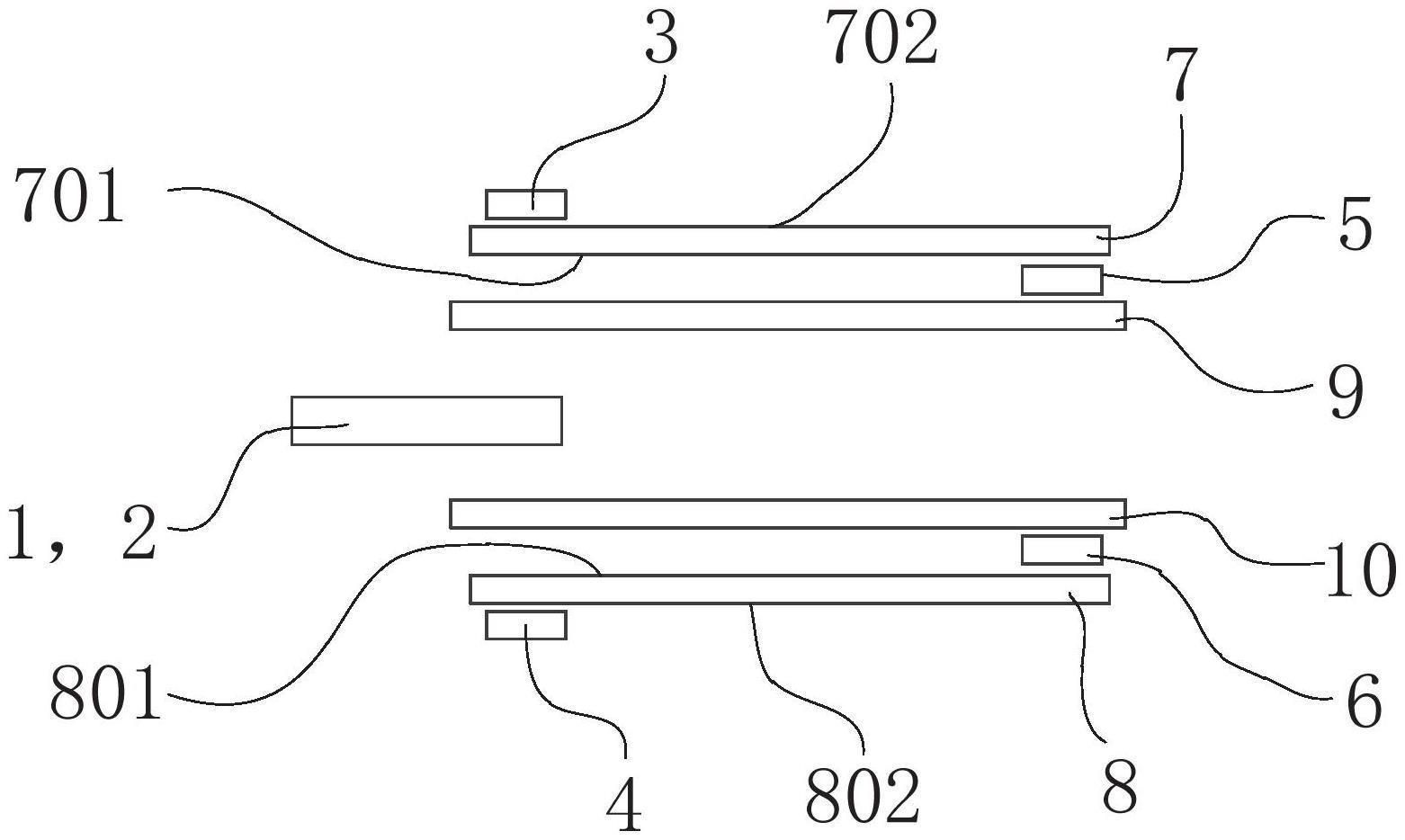

3、本实用新型公开了一种增强型三维引弧磁场结构,包括:动触头、静触头、永磁体、第一导磁板、第二导磁板、第一导磁板盖板和第二导磁板盖板;动触头设置在静触头上方位于跑弧通道一端,第一导磁板和第二导磁板分别设置在动触头、静触头及跑弧通道两侧,且第一导磁板和第二导磁板两侧均设有永磁体用于形成三维强力磁场分布,第一导磁板盖板设置在第一导磁板上的永磁体与动触头和静触头之间,第二导磁板盖板设置在第二导磁板上的永磁体与动触头和静触头之间。

4、优选地,所述永磁体包括:第一永磁体组、第二永磁体组、第三永磁体组和第四永磁体组;第三永磁体组设置在第一导磁板靠近跑弧通道一侧,位于第一导磁板与第一导磁板盖板之间,第一永磁体组设置在第一导磁板的另一侧;第四永磁体组设置在第二导磁板靠近跑弧通道一侧,位于第二导磁板与第二导磁板盖板之间,第二永磁体组设置在第二导磁板的另一侧,且第一永磁体组和第二永磁体组靠近动触头和静触头设置。

5、优选地,所述第一导磁板包括第一壁面和第二壁面;所述第一导磁板的第一壁面面向动触头、静触头所形成的平面,所述第一导磁板的第二壁面背向动触头、静触头所形成的平面。

6、优选地,所述第一永磁体组与第二壁面接触或存在不大于5mm的距离,所述第三永磁体组与第一壁面接触或存在不大于5mm的距离。

7、优选地,所述第二导磁板包括第三壁面和第四壁面,所述第二导磁板的第三壁面面向所述动触头、静触头所形成的平面,所述第二导磁板的第四壁面背向所述动触头、静触头所形成的平面。

8、优选地,所述第二永磁体组与第四壁面接触或存在不大于5mm的距离,所述第四永磁体组与第三壁面接触或存在不大于5mm的距离。

9、优选地,所述第一永磁体组、第二永磁体组、第三永磁体组和第四永磁体组均包括n极和s极,所述第一永磁体组和第二永磁体组的同极性面相对设置,且第一永磁体组和第二永磁体组的同极性面平行或夹角不超过180°;所述第三永磁体组和第四永磁体组的同极性面相对设置,且第三永磁体组和第四永磁体组的同极性面平行或夹角不超过180°。

10、优选地,所述第一永磁体组面向第一导磁板的极性与第三永磁体组面向所述第一导磁板的极性相同,所述第二永磁体组面向所述第二导磁板的极性与所述第四永磁体组面向所述第二导磁板的极性相同。

11、优选地,所述第一永磁体组、第二永磁体组、第三永磁体组和第四永磁体组均为一片永磁体或多片永磁体的叠加,多片永磁体叠加时多片永磁体的极性相同。

12、优选地,所述第一永磁体组和第二永磁体组的磁性、尺寸、结构相同;所述第三永磁体组和第四永磁体组的磁性、尺寸、结构相同。

13、与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

14、采用本申请提供的结构方案,通过在动触头、静触头及跑弧通道两侧的第一导磁板和第二导磁板的两个面上分别设置永磁体的方式,在动触头、静触头及跑弧通道区域产生正向驱动交流或双向直流电弧向远离动触头和静触头方向运动的三维强力磁场分布,有利于加强对电弧的控制,实现对交流和双向直流电流的强力磁场驱动作用。

技术特征:

1.一种增强型三维引弧磁场结构,其特征在于,包括:动触头(1)、静触头(2)、永磁体、第一导磁板(7)、第二导磁板(8)、第一导磁板盖板(9)和第二导磁板盖板(10);动触头(1)设置在静触头(2)上方位于跑弧通道一端,第一导磁板(7)和第二导磁板(8)分别设置在动触头(1)、静触头(2)及跑弧通道两侧,且第一导磁板(7)和第二导磁板(8)两侧均设有永磁体用于形成三维强力磁场分布,第一导磁板盖板(9)设置在第一导磁板(7)上的永磁体与动触头(1)和静触头(2)之间,第二导磁板盖板(10)设置在第二导磁板(8)上的永磁体与动触头(1)和静触头(2)之间。

2.根据权利要求1所述的一种增强型三维引弧磁场结构,其特征在于,所述永磁体包括:第一永磁体组(3)、第二永磁体组(4)、第三永磁体组(5)和第四永磁体组(6);第三永磁体组(5)设置在第一导磁板(7)靠近跑弧通道一侧,位于第一导磁板(7)与第一导磁板盖板(9)之间,第一永磁体组(3)设置在第一导磁板(7)的另一侧;第四永磁体组(6)设置在第二导磁板(8)靠近跑弧通道一侧,位于第二导磁板(8)与第二导磁板盖板(10)之间,第二永磁体组(4)设置在第二导磁板(8)的另一侧,且第一永磁体组(3)和第二永磁体组(4)靠近动触头(1)和静触头(2)设置。

3.根据权利要求2所述的一种增强型三维引弧磁场结构,其特征在于,所述第一导磁板(7)包括第一壁面(701)和第二壁面(702);所述第一导磁板(7)的第一壁面(701)面向动触头(1)、静触头(2)所形成的平面,所述第一导磁板(7)的第二壁面(702)背向动触头(1)、静触头(2)所形成的平面。

4.根据权利要求3所述的一种增强型三维引弧磁场结构,其特征在于,所述第一永磁体组(3)与第二壁面(702)接触或存在不大于5mm的距离,所述第三永磁体组(5)与第一壁面(701)接触或存在不大于5mm的距离。

5.根据权利要求2所述的一种增强型三维引弧磁场结构,其特征在于,所述第二导磁板(8)包括第三壁面(801)和第四壁面(802),所述第二导磁板(8)的第三壁面(801)面向所述动触头(1)、静触头(2)所形成的平面,所述第二导磁板(8)的第四壁面(802)背向所述动触头(1)、静触头(2)所形成的平面。

6.根据权利要求5所述的一种增强型三维引弧磁场结构,其特征在于,所述第二永磁体组(4)与第四壁面(802)接触或存在不大于5mm的距离,所述第四永磁体组(6)与第三壁面(801)接触或存在不大于5mm的距离。

7.根据权利要求2所述的一种增强型三维引弧磁场结构,其特征在于,所述第一永磁体组(3)、第二永磁体组(4)、第三永磁体组(5)和第四永磁体组(6)均包括n极和s极,所述第一永磁体组(3)和第二永磁体组(4)的同极性面相对设置,且第一永磁体组(3)和第二永磁体组(4)的同极性面平行或夹角不超过180°;所述第三永磁体组(5)和第四永磁体组(6)的同极性面相对设置,且第三永磁体组(5)和第四永磁体组(6)的同极性面平行或夹角不超过180°。

8.根据权利要求7所述的一种增强型三维引弧磁场结构,其特征在于,所述第一永磁体组(3)面向第一导磁板(7)的极性与第三永磁体组(5)面向所述第一导磁板(7)的极性相同,所述第二永磁体组(4)面向所述第二导磁板(8)的极性与所述第四永磁体组(6)面向所述第二导磁板(8)的极性相同。

9.根据权利要求2所述的一种增强型三维引弧磁场结构,其特征在于,所述第一永磁体组(3)、第二永磁体组(4)、第三永磁体组(5)和第四永磁体组(6)均为一片永磁体或多片永磁体的叠加,多片永磁体叠加时多片永磁体的极性相同。

10.根据权利要求2所述的一种增强型三维引弧磁场结构,其特征在于,所述第一永磁体组(3)和第二永磁体组(4)的磁性、尺寸、结构相同;所述第三永磁体组(5)和第四永磁体组(6)的磁性、尺寸、结构相同。

技术总结

本技术公开了一种增强型三维引弧磁场结构,包括:动触头、静触头、永磁体、第一导磁板、第二导磁板、第一导磁板盖板和第二导磁板盖板;动触头设置在静触头上方位于跑弧通道一端,第一导磁板和第二导磁板分别设置在跑弧通道两侧,且第一导磁板和第二导磁板两侧均设有永磁体用于形成三维强力磁场分布,第一导磁板盖板设置在第一导磁板上的永磁体与动触头和静触头之间,第二导磁板盖板设置在第二导磁板上的永磁体与动触头和静触头之间。通过在动静触头及跑弧通道两侧的导磁板两个面上分别设置永磁体,在动静触头及跑弧通道区域产生正向驱动交流或双向直流电弧向远离动触头和静触头方向运动的三维强力磁场分布,有利于加强对电弧的控制。

技术研发人员:赵晓泉,请求不公布姓名

受保护的技术使用者:西安零壹智能电器有限公司

技术研发日:20221229

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!