双向晶闸管的制作方法

本发明涉及双向晶闸管。

背景技术:

1、现有的双向晶闸管从第一电极(t1电极)向第二电极(t2电极)流过电流而进行晶闸管动作,即使在电流刚结束流动之后,载流子也残留而在横向上扩散,因此,如果对第二电极(t2电极)施加偏压,则即使不对栅电极施加偏压,该残留载流子也表现出与栅电极触发电流相同的效果,有时会发生向导通动作转移的误触发的现象。该误触发的难易程度由(dv/dt)c耐量表示,要求在确保晶闸管的特性的状态下提高(dv/dt)c耐量。需要注意的是,现有的双向晶闸管例如记载在专利文献1中。

2、现有技术文献

3、专利文献

4、专利文献1:日本特开第2010-245377号公报

技术实现思路

1、发明所要解决的问题

2、本发明的各种方式的目的在于提供一种能够提高(dv/dt)c耐量的双向晶闸管。

3、用于解决问题的手段

4、以下,对本发明的各种方式进行说明。

5、一种双向晶闸管,其特征在于,所述双向晶闸管具有:

6、第一导电型第一半导体层;

7、第二导电型第一半导体层,其配置于所述第一导电型第一半导体层的背面侧;

8、第一导电型第二半导体层,其配置于所述第二导电型第一半导体层的背面侧;

9、第二导电型第二半导体层,其配置于所述第一导电型第二半导体层的背面侧;

10、第二导电型第三半导体层,其配置于所述第一导电型第一半导体层的表面侧;

11、多个载流子释放部,它们配置于所述第二导电型第三半导体层;

12、第二导电型第四半导体层,其配置于所述第一导电型第一半导体层的表面侧;

13、第一电极,其与所述第二导电型第三半导体层、所述多个载流子释放部以及所述第一导电型第一半导体层接触;

14、第二电极,其与所述第二导电型第二半导体层以及所述第一导电型第二半导体层接触;

15、栅电极,其与所述第二导电型第四半导体层以及所述第一导电型第一半导体层接触;以及

16、钝化膜,其配置于所述第一导电型第一半导体层的表面侧的所述第一导电型第一半导体层与所述第二导电型第一半导体层的边界上、以及所述第一导电型第一半导体层的表面侧的所述第二导电型第一半导体层与所述第一导电型第二半导体层的边界上,

17、所述多个载流子释放部各自构成为在所述第二导电型第三半导体层形成开孔,所述第一导电型第一半导体层位于该开孔内,

18、所述多个载流子释放部配置于在俯视观察时从距所述栅电极有预定距离的位置到所述第一电极的外缘之间,

19、所述多个载流子释放部的两个以上的载流子释放部以与所述第一电极的外缘相接的方式配置,

20、所述多个载流子释放部的两个以上的载流子释放部相接的所述第一电极的外缘与所述钝化膜接触,

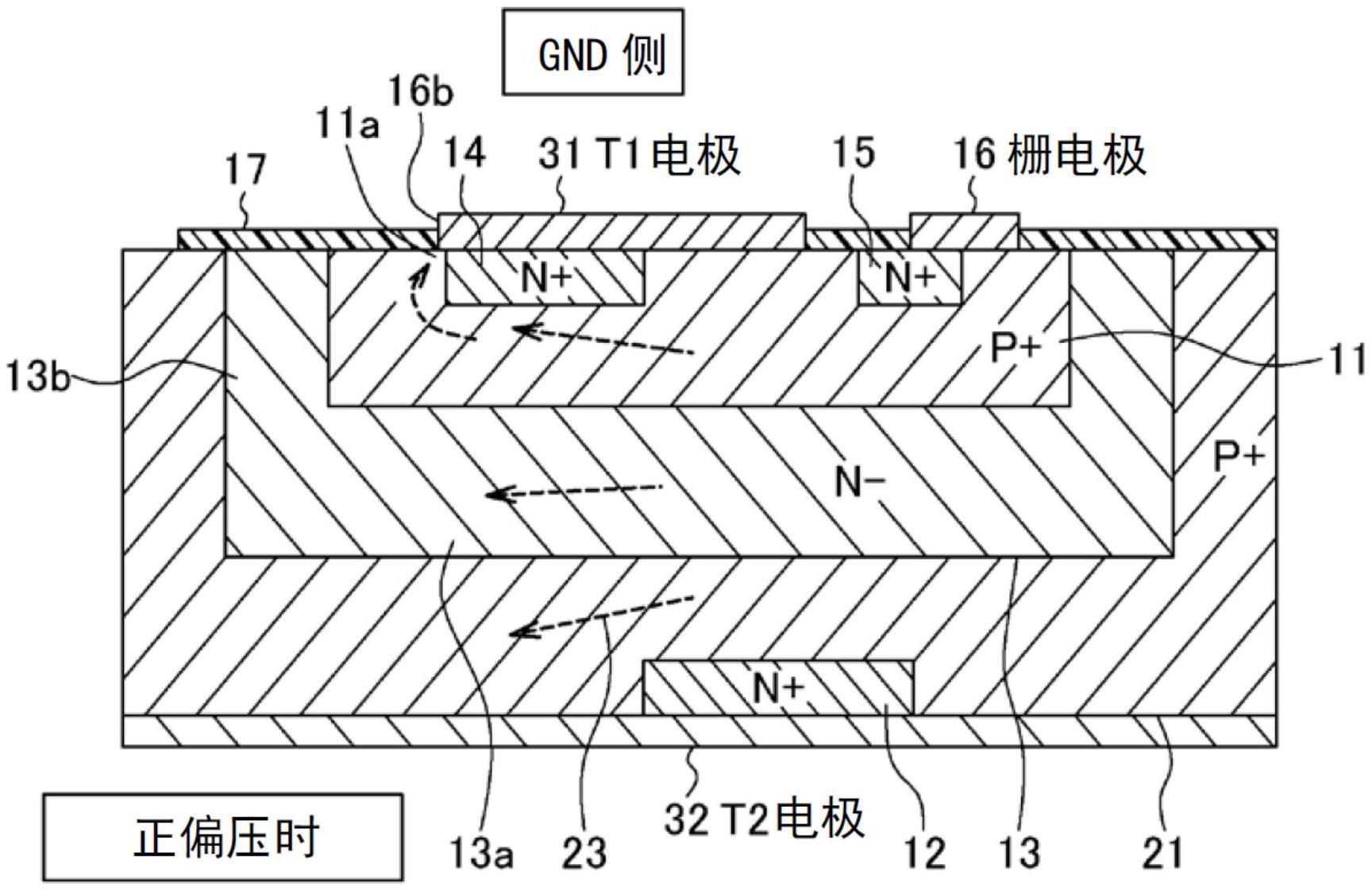

21、在俯视观察时,由位于所述第一电极的外缘的相邻的载流子释放部和位于距连结所述相邻的载流子释放部的直线最短距离的位置的所述载流子释放部形成的三角形的面积,小于由不位于所述第一电极的外缘的所述载流子释放部形成的四边形的面积。

22、在上述[1]中,

23、以与所述第一电极的外缘相接的方式配置的两个以上的载流子释放部在俯视观察时具有缺口形状、多边形状或椭圆形状。

24、在上述[1]或[2]中,

25、在俯视观察时,所述第一电极的外缘附近的载流子释放部的密度比所述第一电极的外缘附近以外的区域的载流子释放部的密度高。

26、发明效果

27、根据本发明的上述[1]的双向晶闸管,多个载流子释放部的两个以上的载流子释放部以与第一电极的外缘相接的方式配置。即使将多个载流子释放部的一部分配置于第一电极的外缘,与第一电极接触的第三第2导电型掺杂扩散层的面积的减少也非常少,因此对vt特性以及栅电极特性也几乎没有影响。

28、通过在第一电极连接地(gnd),在第二电极施加负电压,在栅电极施加负电压,从而流过栅电极触发电流,通过晶闸管动作,电流按照第一电极、第一导电型第一半导体层、第二导电型第一半导体层、第一导电型第二半导体层、第二导电型第二半导体层、第二电极的顺序流动。此时,载流子23在横向上扩散,在电流通过晶闸管动作而流动结束后,载流子也残留。接下来,在不对栅电极施加偏压而对第二电极施加正电压的情况下,该残留载流子经由多个载流子释放部而不通过第二导电型第三半导体层,从而作为无效电流被处理,能够防止误触发。此时,通过使在俯视观察时由位于第一电极的外缘的相邻的载流子释放部和位于距连结该相邻的载流子释放部的直线最短距离的位置的载流子释放部形成的三角形的面积小于由不位于第一电极的外缘的载流子释放部形成的四边形22的面积,能够更高效地将残留载流子作为无效电流进行处理。因此,能够更有效地防止误触发,能够提高(dv/dt)c耐量。

29、根据本发明的上述[3]的双向晶闸管,在俯视观察时,第一电极的外缘附近的载流子释放部的密度比第一电极的外缘附近以外的区域的载流子释放部的密度高。其结果是,能够更高效地将残留载流子经由配置于第一电极的外缘附近的载流子释放部而不通过第二导电型第三半导体层,从而作为无效电流进行处理。

技术特征:

1.一种双向晶闸管,其特征在于,所述双向晶闸管具有:

2.根据权利要求1所述的双向晶闸管,其特征在于,

3.根据权利要求1或2所述的双向晶闸管,其特征在于,

技术总结

本发明提供了能够提高(dv/dt)c耐量的双向晶闸管。本发明的双向晶闸管具有:第一导电型第一半导体层及第一导电型第二半导体层(11、21)、第二导电型第一半导体层及第二导电型第二半导体层(13、12)、配置于第二导电型第三半导体层的多个载流子释放部(11a)、第二导电型第四半导体层(15)、第一电极及第二电极(31、32)、栅电极(16)和钝化膜(17),多个载流子释放部(11a)在第二导电型第三半导体层(14)形成开孔,第一导电型第一半导体层(11)位于该开孔内,多个载流子释放部(11a)配置于在俯视观察时从距栅电极有预定距离的位置到第一电极的外缘之间,多个载流子释放部以与第一电极的外缘相接的方式配置,多个载流子释放部的两个以上的载流子释放部相接的第一电极的外缘与钝化膜接触,在俯视观察时三角形(33)的面积小于四边形(22)的面积。

技术研发人员:柴田行裕,井上征,坪井康敏

受保护的技术使用者:新电元工业株式会社

技术研发日:

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!