非水电解质二次电池用负极和非水电解质二次电池的制作方法

本发明涉及非水电解质二次电池用负极、及使用了该负极的非水电解质二次电池。

背景技术:

1、锂离子电池等非水电解质二次电池应用于车载用途、蓄电用途等。作为面向车载、蓄电用途的非水电解质二次电池的要求性能,可举出高能量密度、良好的充放电循环特性、快速充电性能等。作为电池的主要构成要素的负极对这些性能有很大的影响,因此,对负极进行了大量研究。例如,在专利文献1中公开了使用由粒子的破坏强度不同的至少2种碳粒子混合物形成的负极活性物质而成的锂离子电池。另外,在专利文献2中公开了使用圆形度为0.85~0.90的负极活性物质而成的锂离子电池。

2、现有技术文献

3、专利文献

4、专利文献1:日本特开2012-151087号公报

5、专利文献2:日本特开2011-175842号公报

技术实现思路

1、发明要解决的课题

2、另外,负极合剂层对于负极芯体的密合性、以及负极合剂层的电解液的渗透性在改善电池的能量密度、循环特性、快速充电性能等电池性能的方面是重要的要素。但是,这样的密合性与渗透性的兼顾并不容易,包括专利文献1、2在内的现有技术还有改良的余地。

3、本发明的目的在于,提供负极合剂层对于负极芯体的密合性良好、且电解液的渗透性优异的非水电解质二次电池用负极。

4、用于解决课题的手段

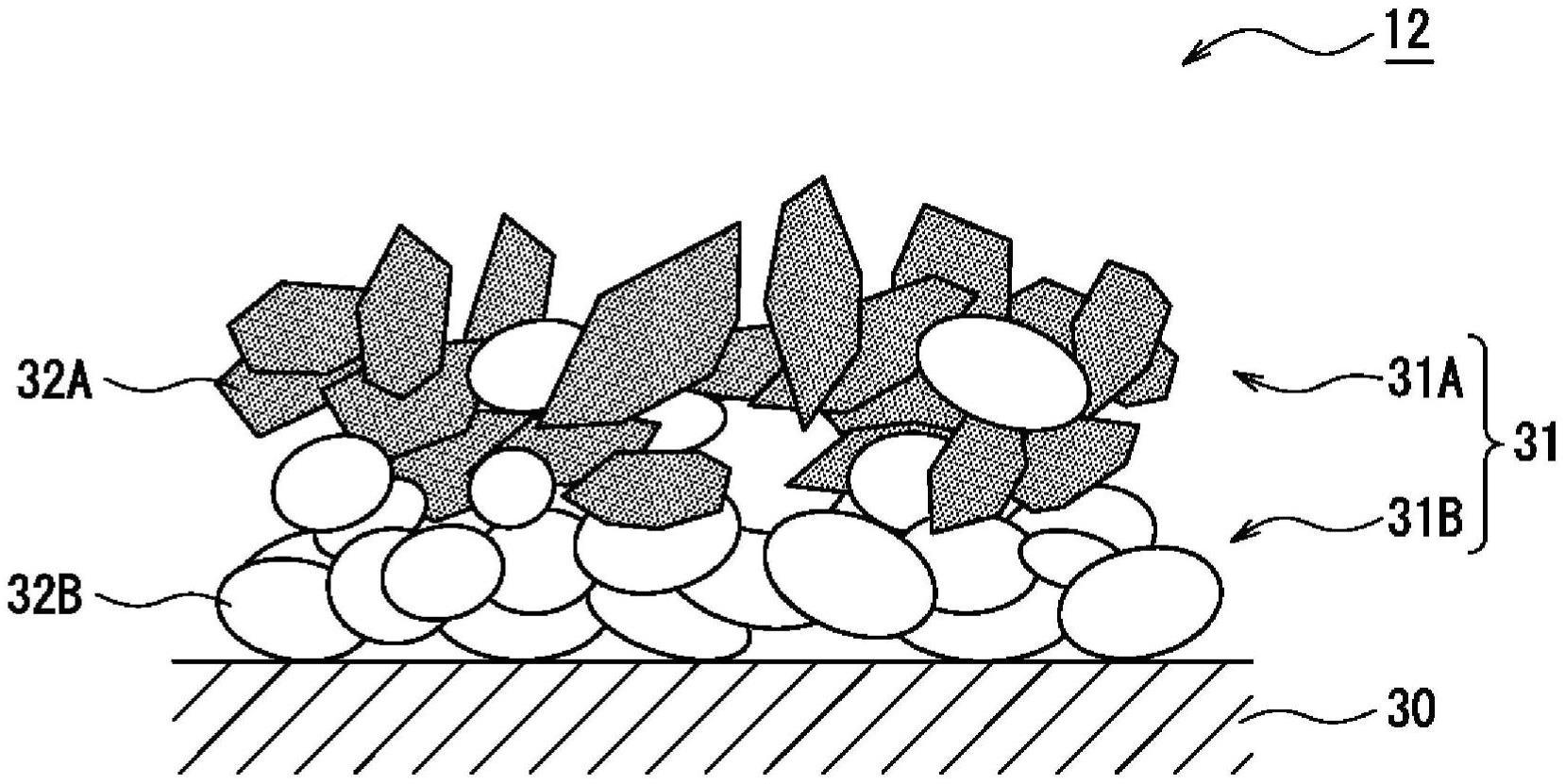

5、本发明的非水电解质二次电池用负极是具备负极芯体和形成在负极芯体上的负极合剂层的非水电解质二次电池用负极,其特征在于,负极合剂层包含石墨粒子作为负极活性物质,并且具有形成在负极芯体侧的下层和形成在负极合剂层的表面侧的上层,石墨粒子包含圆形度小于0.92的第1石墨粒子和圆形度高于第1石墨粒子的第2石墨粒子,第1石墨粒子的破坏强度相对于第2石墨粒子的破坏强度之比为2~5,上层中的第1石墨粒子相对于石墨粒子的含有率为30质量%以上,并且高于下层中的第1石墨粒子相对于石墨粒子的含有率。

6、本发明的非水电解质二次电池具备上述负极、正极和非水电解质。

7、发明效果

8、本发明的非水电解质二次电池用负极中,负极合剂层对于负极芯体的密合性良好,且电解液的渗透性优异。使用了本发明的负极的非水电解质二次电池例如具有高能量密度、良好的循环特性以及优异的快速充电性能。

技术特征:

1.一种非水电解质二次电池用负极,其具备负极芯体和形成在所述负极芯体上的负极合剂层,

2.根据权利要求1所述的非水电解质二次电池用负极,其中,所述下层包含所述第2石墨粒子作为主成分。

3.根据权利要求1或2所述的非水电解质二次电池用负极,其中,所述上层中的所述第1石墨粒子相对于所述石墨粒子的含有率为50质量%~100质量%。

4.根据权利要求1~3中任一项所述的非水电解质二次电池用负极,其中,所述上层的厚度为所述负极合剂层的厚度的10%~60%。

5.根据权利要求1~4中任一项所述的非水电解质二次电池用负极,其中,所述负极合剂层包含硅材料作为所述负极活性物质。

6.一种非水电解质二次电池,其具备权利要求1~4中任一项所述的非水电解质二次电池用负极、正极和非水电解质。

技术总结

在非水电解质二次电池用负极中,负极合剂层具有形成在负极芯体侧的下层和形成在负极合剂层的表面侧的上层。石墨粒子包含圆形度小于0.92的第1石墨粒子和圆形度高于第1石墨粒子的第2石墨粒子。第1石墨粒子的破坏强度相对于第2石墨粒子的破坏强度之比为2~5。上层中的第1石墨粒子相对于石墨粒子的含有率为30质量%以上,并且高于下层中的第1石墨粒子相对于石墨粒子的含有率。

技术研发人员:田下敬光,加藤木晶大,水越文一,中森俊行

受保护的技术使用者:松下新能源株式会社

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!