一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统

本发明一种电池热管理系统,具体涉及一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统。

背景技术:

1、目前电动汽车的续航里程低,而提高续航里程的途径一方面是多装电池,但随之带来的是成本增加和整车重量的增加,因此提升续航里程效果有限,另外一个途径就是提高电池的能量密度,而能量密度提升后则会导致充放电过程中发热量的增加,如果热量不能及时被散走将会产生热失控的风险。

2、电池热管理系统目前分为三个主要类别,主动系统,被动系统和混合系统。其中,空气或液体主动冷却系统应用最为广泛。然而,空气系统由于其较低的热容量和热导率而具有冷却限制。液体系统在能源消耗、投资和维护方面成本很高。被动系统是一种成本较低的替代方案。被动式系统可以分为两大类:热管和相变材料复合材料。最常见和最低效的冷却方法之一是通过强制对流,利用冷却液在电池或电池组周围流动,这导致了与电池温度均匀性有关的多个问题,因为流体在流过电池时温度升高。通过使用强制对流和冒险不均匀电池温度,问题电压和不均匀电池老化的风险是显著的。除此之外,使用相变材料也是目前正在研发的以期能用于锂电池组热管理的一种技术手段。该技术主要是利用特殊材料相变时需要吸收热量的原理,从而带走电池产生的热量。但相变材料热管理系统在材料完全融化后会丧失吸热能力。并且相关相变材料在相变过程中可控性较差。

3、与此同时,电池热管理系统面临的一个基本挑战是,热环境和冷环境提出了相反的要求:在高温下进行热传送以冷却电池,在低温下进行热隔离以保持电池内部产生的热量,从而不可避免地损伤热性能和冷性能。

技术实现思路

1、为解决热失控以及低温条件下电池寿命损耗和充放电效率较低的难题,本发明提供一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统,相比传统的热管理系统,本发明电池热管理系统能够解决因高倍率充放电导致的温升过高,系统无法有效降温导致的热失控的问题;同时也兼具在低温的条件下对系统的加热功能。

2、本发明采取的技术方案为:

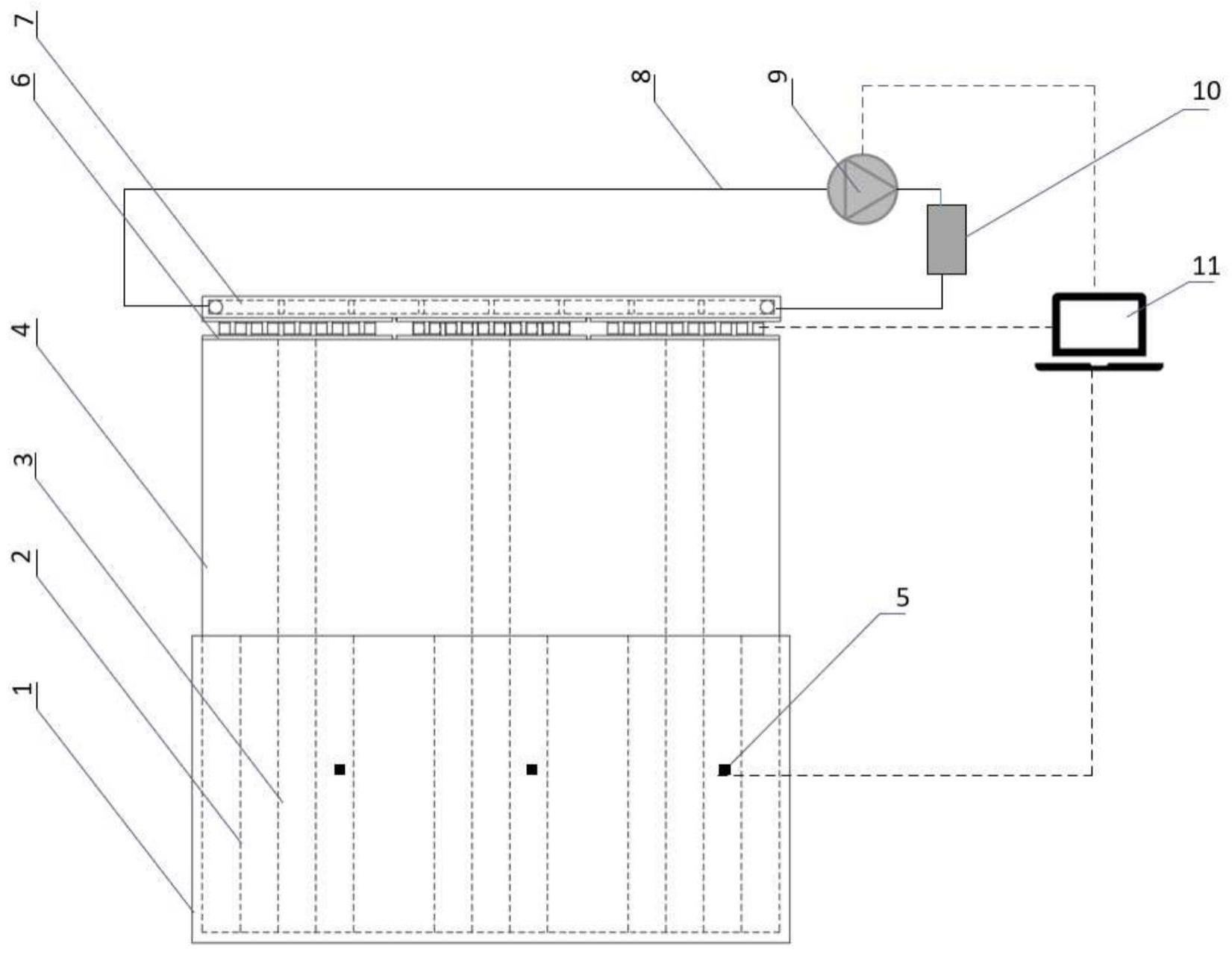

3、一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统,包括:

4、电池壳体,热管,热管壳体,热电制冷片,液冷板;

5、所述电池壳体内设有电池组,电池组包括多个电池单体,每个电池单体上设有温度传感器;

6、所述热管包裹在电池组的电池单体四周;

7、所述热管壳体贴合电池壳体,热管壳体包裹热管;

8、所述热电制冷片与热管、热管壳体贴合;

9、所述液冷板与热电制冷片贴合,液冷板通过管道连接循环泵,

10、所述温度传感器、热电制冷片、循环泵均连接控制单元。

11、每个电池单体周围包裹热管,所述电池组的下半部分、热管的下半部分位于电池壳体中,热管的上半部分包裹有热管壳体。

12、所述液冷板内部设有多块挡板,液冷板两端设有孔洞,用于连接管道,所述管道连接散热器,散热器连接控制单元。

13、所述电池壳体上设有电池安装孔洞和热管安装孔洞,分别用于插入电池单体的下半部分,热管的下半部分;

14、电池壳体上有n个电池安装孔洞,每个电池安装孔洞周围有m个热管安装孔洞,热管安装孔洞的总数q=mn,热管个数与热管安装孔洞个数相等。

15、所述热管壳体上设有热管孔洞,热管孔洞贯穿于热管壳体,用于插入热管的上半部分,热管壳体上的热管孔洞个数为m,热管壳体下表面的热管孔洞与电池壳体的热管孔洞重合,热管壳体的材料是铝,热管的上半部分通过热管壳体迅速传导热量。

16、所述热电制冷片的个数等于电池单体个数n,第i个热电制冷片下端陶瓷片的下表面的几何中心与第i个电池单体四周的m个热管上表面的几何中心重合。

17、所述液冷板内部通有冷却液,并且设有多块挡板,相邻挡板端点反向,相邻挡板的间距为l,液冷板长度为d,挡板长度为l,0<l<d。

18、液冷板设有进水口和出水口,与管道、循环泵和散热器连接,形成散热回路。

19、在电池组与电池壳体的接触面、电池组与热管的接触面、热管与电池壳体的接触面、热管和热管壳体的接触面、热管与热电制冷片的接触面、热电制冷片与热管壳体的接触面、以及热电制冷片与液冷板的接触面附有导热硅脂,以消除空隙。

20、所述温度传感器位于每一个电池单体的表面,其个数等于电池单体个数,且第i个温度传感器监测第i个电池单体的温度,温度传感器将温度信息传递至控制单元,控制单元根据各电池单体的温度t实施相应地控制策略:

21、判断t的大小,若t<tx(tx=15℃),热管理系统工作在加热模式;

22、若tx(tx=15℃)≤t≤ty(ty=35℃),热管理系统工作在休眠模式;

23、若t≥ty(ty=35℃),热管理系统工作在制冷模式。

24、1)当热管理系统工作在休眠模式时,电池组处于适宜的工作状态,此时的电池组不需要加热或者冷却,因此,热电制冷片和循环泵处于断电状态;

25、2)当热管理系统工作在制冷模式时,控制单元控制循环泵工作,且控制单元通入正向电流至热电制冷片,热电制冷片下端制冷、上端制热;热电制冷片上端的热量由散热回路散失,在散热回路和热电制冷片的共同作用下,将电池单体温度降低,使其工作在最佳温度范围;

26、3)当热管理系统工作在加热模式时,控制单元控制循环泵处于断电状态;同时,控制单元通入反向电流至热电制冷片,热电制冷片下端制热、上端制冷;在热电制冷片和热管的共同作用下,电池单体温度升高,使其工作在最佳温度范围。

27、本发明一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统,技术效果如下:

28、1)本发明电池热管理系统,由温度传感器将监测到的温度信息传递给控制单元,再由控制单元对热电制冷片和水泵进行相应控制,可以对各种工况下的电池包进行有效的加热和冷却,从而控制电池温度,使锂电池工作在安全的工作范围内,解决了热失控以及低温条件下电池寿命损耗和充放电效率较低的难题。

29、2)本发明采用热管和热电制冷片的耦合结构,当电池组温度过高时,电池组可以通过热管迅速地将热量传递给热电制冷片,再通过液冷板对其降温;当电池组温度过低时,热电制冷片通过热管将热量迅速传递给电池,对其进行加热,大大提高了加热和散热效率。

30、3)本发明采用的控制单元对热管理系统整体进行精准控制,控制单元判断t的大小。

31、4)本发明所采用的温度传感器位于每一个电池的表面,其个数等于电池单体个数,每一个电池上的热电制冷片均会根据其相邻的电池温度,改变自身的控制电流的大小,以减小温差,维持系统的温度均匀性。

技术特征:

1.一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统,其特征在于包括:

2.根据权利要求1所述一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统,其特征在于:每个电池单体周围包裹热管(3),所述电池组(2)的下半部分、热管(3)的下半部分位于电池壳体(1)中,热管(3)的上半部分包裹有热管壳体(4)。

3.根据权利要求1所述一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统,其特征在于:所述液冷板(7)内部设有多块挡板(12),液冷板(7)两端设有孔洞,用于连接管道(8),所述管道(8)连接散热器(10),散热器(10)连接控制单元(11)。

4.根据权利要求1所述一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统,其特征在于:所述电池壳体(1)上设有电池安装孔洞和热管安装孔洞,分别用于插入电池单体的下半部分,热管(3)的下半部分;

5.根据权利要求1所述一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统,其特征在于:所述热管壳体(4)上设有热管孔洞,热管孔洞贯穿于热管壳体(4),用于插入热管(3)的上半部分,热管壳体(4)上的热管孔洞个数为m,热管壳体(4)下表面的热管孔洞与电池壳体(1)的热管孔洞重合,热管(3)的上半部分通过热管壳体(4)迅速传导热量。

6.根据权利要求1所述一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统,其特征在于:所述热电制冷片(6)的个数等于电池单体个数n,第i个热电制冷片(6)下端陶瓷片的下表面的几何中心与第i个电池单体四周的m个热管(3)上表面的几何中心重合。

7.根据权利要求3所述一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统,其特征在于:所述液冷板(7)内部通有冷却液,并且设有多块挡板(12),相邻挡板(12)端点反向。

8.根据权利要求1所述一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统,其特征在于:在电池组(2)与电池壳体(1)的接触面、电池组(2)与热管(3)的接触面、热管(3)与电池壳体(1)的接触面、热管(3)和热管壳体(4)的接触面、热管(3)与热电制冷片(6)的接触面、热电制冷片(6)与热管壳体(4)的接触面、以及热电制冷片(6)与液冷板(7)的接触面附有导热硅脂。

9.根据权利要求1所述一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统,其特征在于:所述温度传感器(5)位于每一个电池单体的表面,其个数等于电池单体个数,且第i个温度传感器监测第i个电池单体的温度,温度传感器(5)将温度信息传递至控制单元(11),控制单元(11)根据各电池单体的温度t实施相应地控制策略:

10.根据权利要求9所述一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统,其特征在于:

技术总结

一种集成热管和热电制冷的电池热管理系统,包括电池壳体,热管,热管壳体,热电制冷片,液冷板;所述电池壳体内设有电池组,电池组包括多个电池单体,每个电池单体上设有温度传感器;所述热管包裹在电池组的电池单体四周;所述热管壳体贴合电池壳体,热管壳体包裹热管;所述热电制冷片与热管、热管壳体贴合;所述液冷板与热电制冷片贴合,液冷板通过管道连接循环泵,所述温度传感器、热电制冷片、循环泵均连接控制单元。本发明电池热管理系统能够解决因高倍率充放电导致的温升过高,系统无法有效降温导致的热失控的问题;同时也兼具在低温的条件下对系统的加热功能。

技术研发人员:罗丁,吴海锋,杨学林,张露露

受保护的技术使用者:三峡大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!