太阳能电池和光伏组件的制作方法

本发明涉及光伏,更具体地,涉及一种太阳能电池和光伏组件。

背景技术:

1、topcon电池(tunnel oxide passivated contact的缩写,隧穿氧化层钝化接触)是采用管式lpcvd(low pressure chemical vapor deposition,低压化学气相沉积)或者pecvd(plasma enhanced chemical vapor deposition,等离子体增强化学气相沉积方式制备)设备进行制备,隧穿氧化层和掺杂多晶硅层两层共同形成钝化接触结构,该隧穿氧化钝化接触结构能够使得多数载流子穿过氧化层,对少数载流子起阻挡作用,有效地实现了载流子的选择通过性,从而极大地降低了少数载流子的复合速率,提高了电池的效率。

2、topcon电池一般采用30nm左右掺杂多晶硅层即可实现良好的钝化效果,但受限于当前的浆料及烧结技术,掺杂多晶硅层需要做到110-120nm左右才能有效的降低银颗粒烧穿隧穿氧化层的风险,然后由于掺杂多晶硅层本身存在较强的近红外光吸收,较厚的多晶硅层不仅能够带来短路电流的损失,从而影响电池性能,同时带来生产成本的提高,综上所述,无法解决薄层多晶硅吸光和金属化平衡难题。

3、因此,亟需提供一种太阳能电池和光伏组件,整体上解决了薄层多晶硅吸光和金属化平衡难题。

技术实现思路

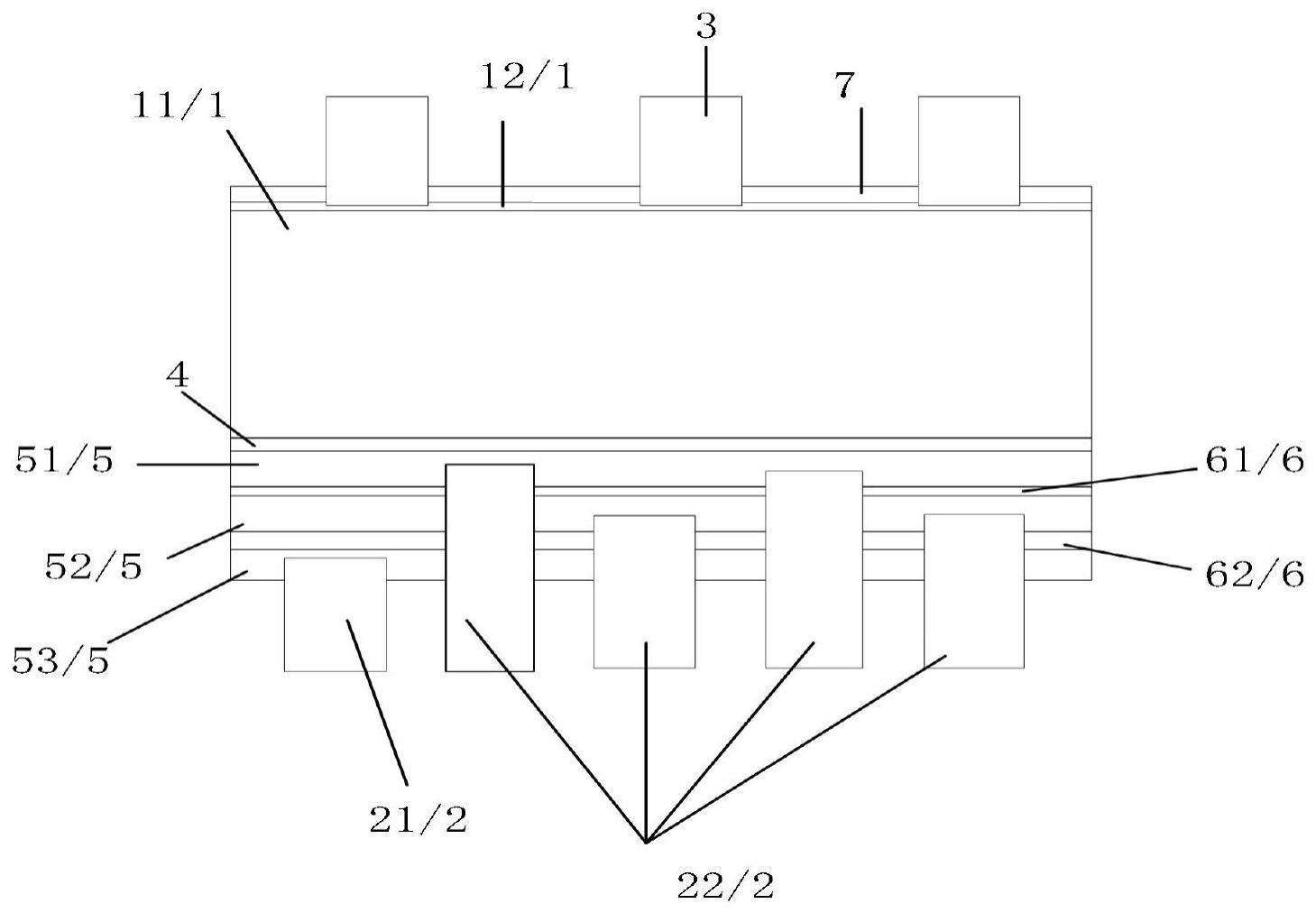

1、有鉴于此,本发明提供了一种太阳能电池,包括硅基底、第一电极和第二电极;

2、在所述硅基底的其中一面沿远离所述硅基底方向设置有隧穿氧化层,所述隧穿氧化层远离所述硅基底一侧设置有至少两层掺杂多晶硅层,相邻所述掺杂多晶硅层之间设置有阻挡层,多条所述第一电极电连接至不同的所述掺杂多晶硅层。

3、可选地,靠近所述硅基底的所述掺杂多晶硅层中磷元素的掺杂浓度小于远离所述硅基底的所述掺杂多晶硅层中磷元素的掺杂浓度。

4、可选地,至少两层所述掺杂多晶硅层包括第一掺杂多晶硅层、第二掺杂多晶硅层和第三掺杂多晶硅层,所述第一掺杂多晶硅层与所述第二掺杂多晶硅层之间具有第一阻挡层,所述第二掺杂多晶硅层与所述第三掺杂多晶硅层之间具有第二阻挡层,其中,所述第一掺杂多晶硅层位于靠近所述隧穿氧化层一侧;所述第三掺杂多晶硅层位于远离所述隧穿氧化层一侧;

5、所述第一掺杂多晶硅层为掺杂有磷元素,所述第二掺杂多晶硅层和所述第三掺杂多晶硅层分别掺杂有磷元素、以及碳元素或氮元素。

6、可选地,所述第一电极包括第一子电极和第二子电极,所述第一子电极与所述第三掺杂多晶硅层电连接,所述第二子电极与所述第一掺杂多晶硅层和/或所述第二掺杂多晶硅层电连接。

7、可选地,所述第一掺杂多晶硅层中磷元素的掺杂浓度小于所述第二掺杂多晶硅层中磷元素的掺杂浓度,所述第二掺杂多晶硅层中磷元素的掺杂浓度小于所述第三掺杂多晶硅层中磷元素的掺杂浓度。

8、可选地,所述第二掺杂多晶硅层和所述第三掺杂多晶硅层中碳元素和氮元素掺杂比例小于5wt%。

9、可选地,第一掺杂多晶硅层与所述第三掺杂多晶硅层中磷元素的掺杂浓度比为0.4-1。

10、可选地,沿垂直于所述硅基底的方向,所述第一掺杂多晶硅层、所述第二掺杂多晶硅层和所述第三掺杂多晶硅层的总厚度不超过70nm。

11、可选地,沿垂直于所述硅基底的方向,所述第一掺杂多晶硅层、所述第二掺杂多晶硅层和/或所述第三掺杂多晶硅层的厚度范围为5-40nm。

12、可选地,沿垂直于所述硅基底的方向,所述第一阻挡层和所述第二阻挡层的厚度范围分别为0.5-2.5nm。

13、可选地,所述硅基底包括基区和发射极,所述发射极位于基区远离所述隧穿氧化层一侧,所述发射极远离所述基区的一侧设置有钝化层;

14、所述第二电极贯穿所述钝化层与所述发射极电连接。

15、本发明还提供一种光伏组件包括叠层设置的第一封装面板、第一封装胶膜、电池串、第二封装胶膜和第二封装面板,所述电池串由多个上述一种太阳能电池电连接形成。

16、与现有技术相比,本发明提供的太阳能电池和光伏组件,至少实现了如下的有益效果:

17、本发明提供的太阳能电池和光伏组件,该太阳能电池包括硅基底、第一电极和第二电极:在硅基底的其中一面沿远离硅基底方向设置有隧穿氧化层,隧穿氧化层远离硅基底一侧设置有至少两层掺杂多晶硅层,相邻掺杂多晶硅层之间设置有阻挡层,多条第一电极电连接至不同的掺杂多晶硅层,采用上述方案,整体上解决了薄层多晶硅吸光和金属化平衡难题,具体而言,不仅能够降低多晶硅层总厚度,较薄的多晶硅层可以降低寄生吸收,从而提高短路电流,而且通过阻挡层阻挡浆料烧穿隧穿氧化层的风险,同时减少金属复合,从而提高太阳能电池的开路电压,进而提升太阳能电池的光电转换效率。

18、当然,实施本发明的任一产品必不特定需要同时达到以上所述的所有技术效果。

19、通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。

技术特征:

1.一种太阳能电池,其特征在于,包括硅基底、第一电极和第二电极;

2.根据权利要求1所述的太阳能电池,其特征在于,靠近所述硅基底的所述掺杂多晶硅层中磷元素的掺杂浓度小于远离所述硅基底的所述掺杂多晶硅层中磷元素的掺杂浓度。

3.根据权利要求1所述的太阳能电池,其特征在于,至少两层所述掺杂多晶硅层包括第一掺杂多晶硅层、第二掺杂多晶硅层和第三掺杂多晶硅层,所述第一掺杂多晶硅层与所述第二掺杂多晶硅层之间具有第一阻挡层,所述第二掺杂多晶硅层与所述第三掺杂多晶硅层之间具有第二阻挡层,其中,所述第一掺杂多晶硅层位于靠近所述隧穿氧化层一侧;所述第三掺杂多晶硅层位于远离所述隧穿氧化层一侧;

4.根据权利要求3所述的太阳能电池,其特征在于,所述第一电极包括第一子电极和第二子电极,所述第一子电极与所述第三掺杂多晶硅层电连接,所述第二子电极与所述第一掺杂多晶硅层和/或所述第二掺杂多晶硅层电连接。

5.根据权利要求3所述的太阳能电池,其特征在于,所述第一掺杂多晶硅层中磷元素的掺杂浓度小于所述第二掺杂多晶硅层中磷元素的掺杂浓度,所述第二掺杂多晶硅层中磷元素的掺杂浓度小于所述第三掺杂多晶硅层中磷元素的掺杂浓度。

6.根据权利要求3所述的太阳能电池,其特征在于,所述第二掺杂多晶硅层和所述第三掺杂多晶硅层中碳元素和氮元素掺杂比例小于5wt%。

7.根据权利要求3所述的太阳能电池,其特征在于,第一掺杂多晶硅层与所述第三掺杂多晶硅层中磷元素的掺杂浓度比为0.4-1。

8.根据权利要求3所述的太阳能电池,其特征在于,沿垂直于所述硅基底的方向,所述第一掺杂多晶硅层、所述第二掺杂多晶硅层和所述第三掺杂多晶硅层的总厚度不超过70nm。

9.根据权利要求8所述的太阳能电池,其特征在于,沿垂直于所述硅基底的方向,所述第一掺杂多晶硅层、所述第二掺杂多晶硅层和/或所述第三掺杂多晶硅层的厚度范围为5-40nm。

10.根据权利要求3所述的太阳能电池,其特征在于,沿垂直于所述硅基底的方向,所述第一阻挡层和所述第二阻挡层的厚度范围分别为0.5-2.5nm。

11.根据权利要求1-10任一项所述的太阳能电池,其特征在于,所述硅基底包括基区和发射极,所述发射极位于基区远离所述隧穿氧化层的一侧,所述发射极远离所述基区一侧设置有钝化层;

12.光伏组件,其特征在于,包括叠层设置的第一封装面板、第一封装胶膜、电池串、第二封装胶膜和第二封装面板,所述电池串由多个权利要求1-11任一项所述的一种太阳能电池电连接形成。

技术总结

本发明公开了太阳能电池和光伏组件,该太阳能电池包括硅基底、第一电极和第二电极;所述硅基底的其中一面沿远离所述硅基底方向设置有隧穿氧化层,所述隧穿氧化层远离所述硅基底一侧设置有至少两层掺杂多晶硅层,相邻所述掺杂多晶硅层之间设置有阻挡层,多条所述第一电极电连接至不同的所述掺杂多晶硅层。本发明不仅能够降低多晶硅层总厚度,较薄的多晶硅层可以降低寄生吸收,从而提高短路电流,而且通过阻挡层阻挡浆料烧穿隧穿氧化层的风险,同时减少金属复合,从而提高太阳能电池的开路电压,进而提升太阳能电池的光电转换效率。

技术研发人员:王浩,李文琪,余丁,吴佳豪,刘旭

受保护的技术使用者:浙江晶科能源有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/11

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!