半导体结构及其形成方法与流程

本公开涉及半导体,具体而言,涉及一种半导体结构及其形成方法。

背景技术:

1、动态随机存取存储器(dynamic random access memory,dram)因其体积小、传输数据速度快、集成度高等特点已被广泛应用于手机、平板电脑等智能设备上。字线结构作为动态随机存取存储器的核心部件,主要用于控制晶体管的开启和关闭。晶体管在关闭或者等待状态时所产生的栅感应漏电电流制约着晶体管的尺寸,并导致晶体管的静态功率增加,降低了器件的可靠性。

2、目前,常采用增加栅极介质层的厚度以减小栅诱导漏极泄漏电流,但此种方法导致器件开启电压和功耗的增大,限制了半导体器件的性能。

3、需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。

技术实现思路

1、本公开的目的在于克服上述现有技术的不足,提供了一种半导体结构及其形成方法,该半导体结构能够有效改善半导体器件内的栅诱导漏极泄漏电流的现象,以提高器件的可靠性,有利于提升器件的整体性能。

2、本公开的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过本公开的实践而习得。

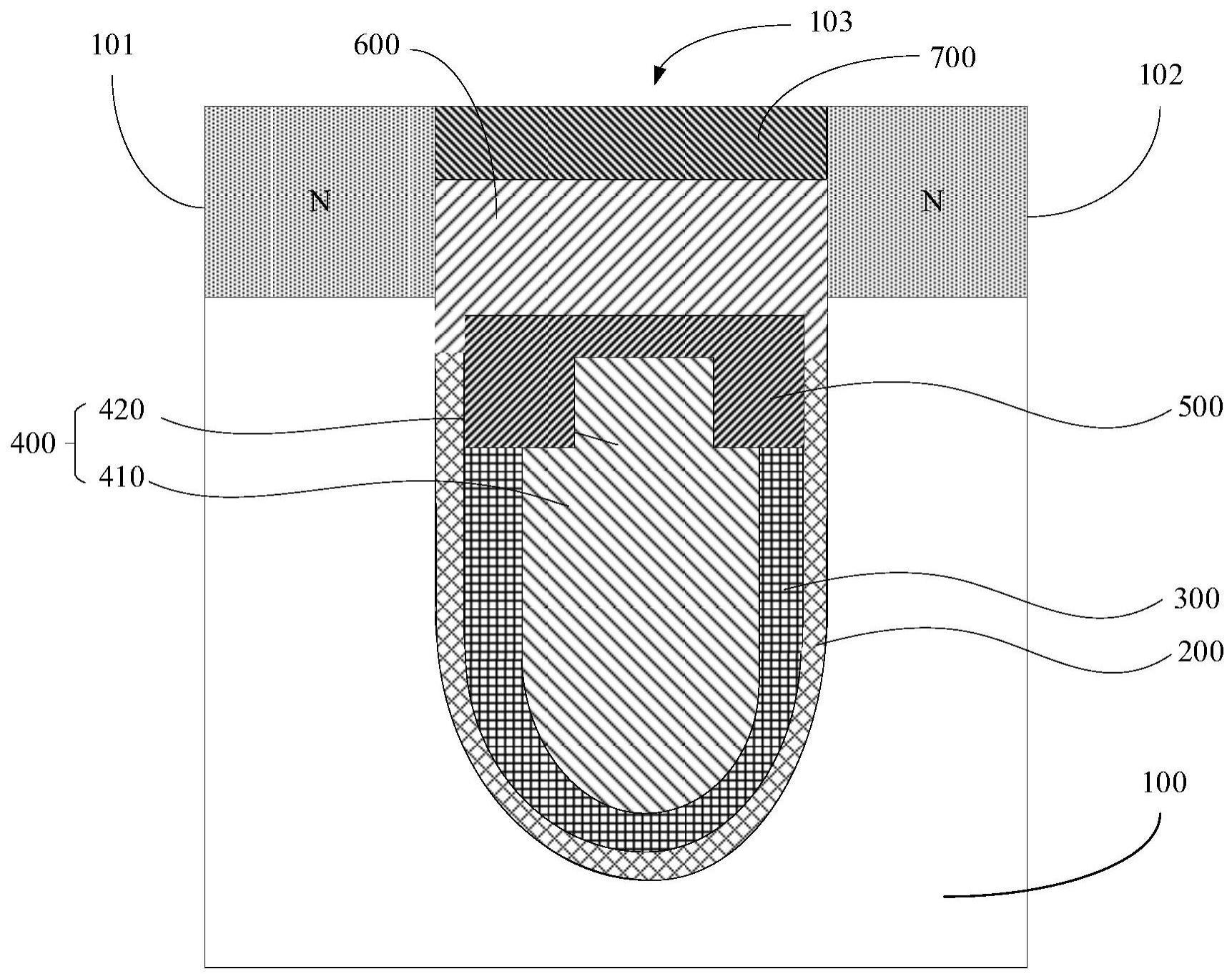

3、根据本公开的一个方面,提供了一种半导体结构,该半导体结构包括:

4、衬底,所述衬底包括源极区、漏极区,以及位于所述源极区和所述漏极区之间的栅极沟槽;

5、导电层,所述导电层包括沿所述栅极沟槽深度方向自下而上依次堆叠的第一导电层和第二导电层,在平行于所述衬底的方向上,所述第一导电层的边缘与所述栅极沟槽的内壁之间具有第一间隙,所述第二导电层的边缘与所述栅极沟槽的内壁之间具有第二间隙,所述第二间隙大于所述第一间隙;

6、栅极介质层,所述栅极介质层覆盖所述栅极沟槽的内壁,且至少位于所述第一导电层与所述栅极沟槽的内壁之间;

7、阻隔层,所述阻隔层位于所述栅极介质层与所述第一导电层之间,且所述阻隔层填满所述第一间隙;

8、介质层,所述介质层覆盖所述第二导电层的表面且填充所述第二间隙。

9、在本公开的一些实施例中,基于前述方案,,所述半导体结构还包括功函数调节层,所述功函数调节层位于所述介质层的表面。

10、在本公开的一些实施例中,基于前述方案,所述栅极介质层的顶面与所述第二导电层的顶面齐平。

11、在本公开的一些实施例中,基于前述方案,所述介质层的顶面高于所述栅极介质层的顶面,且所述介质层覆盖所述第二导电层及所述阻隔层的表面。

12、在本公开的一些实施例中,基于前述方案,所述介质层的顶面高于所述栅极介质层的顶面,且所述介质层覆盖所述栅极介质层、所述阻隔层和所述导电层共同构成的结构的表面。

13、根据本公开的另一个方面,提供了一种半导体结构的形成方法,该方法包括:

14、提供衬底,在所述衬底上形成源极区、漏极区以及位于所述源极区和所述漏极区之间的栅极沟槽;

15、在所述栅极沟槽内壁贴附形成栅极介质层;

16、在所述栅极介质层上形成阻隔层;

17、在所述阻隔层上形成导电层,所述导电层的顶面高于所述阻隔层的顶面,且高于所述阻隔层顶面的所述导电层为第二导电层,低于所述阻隔层顶面的所述导电层为第一导电层,所述第一导电层的边缘与所述栅极沟槽的内壁之间具有第一间隙,所述第二导电层的边缘与所述栅极沟槽的内壁之间具有第二间隙;

18、在平行于所述衬底的方向上,去除部分所述第二导电层,以使所述第二间隙大于所述第一间隙;

19、在所述第二导电层上形成介质层,且使所述介质层填充所述第二间隙。

20、在本公开的一些实施例中,基于前述方案,形成介质层之后,所述方法还包括:

21、对部分所述介质层由所述介质层的顶面向所述衬底的方向进行掺杂,以在所述介质层内形成功函数调节层。

22、在本公开的一些实施例中,基于前述方案,在所述介质层内形成功函数调节层,所述方法包括:

23、调节对所述介质层的掺杂浓度,以调节所述功函数调节层的功函数。

24、在本公开的一些实施例中,基于前述方案,形成介质层,所述方法包括:

25、使所述介质层覆盖所述第二导电层及所述阻隔层的表面,且所述介质层的顶面高于所述栅极介质层的顶面。

26、在本公开的一些实施例中,基于前述方案,形成介质层,所述方法包括:

27、使所述介质层覆盖所述栅极介质层、所述阻隔层及所述导电层共同构成的结构的表面,且所述介质层的顶面高于所述栅极介质层的顶面。

28、本公开提供的半导体结构,通过增大半导体结构中的导电层与栅极沟槽内壁间的横向尺寸,并在导电层和栅极沟槽内壁之间填充介质层,以提高导电层与漏极之间的绝缘性,减小半导体结构中栅诱导漏极泄漏电流,减小功耗,进而增加了器件的可靠性,提高了产品的良率;另一方面,本公开提供的半导体结构简单,并不需要增加工艺制程中的膜层以达到提高器件形成的目的,并且导电层与栅极沟槽内壁间的横向尺寸的增大并不影响结构的导电功能;

29、本公开的另一方面提供了一种半导体结构的形成方法,通过增大导电层的边缘与栅极沟槽内壁之间的横向尺寸,增大了导电层的侧壁与漏极之间的距离,并在导电层和栅极沟槽内壁之间填充介质层,提高了导电层与漏极之间的绝缘性,进而减小了栅诱导漏极泄漏电流,减小功耗,增加了器件的可靠,提高了产品的良率。

30、应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。

技术特征:

1.一种半导体结构,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的半导体结构,其特征在于,所述半导体结构还包括功函数调节层,所述功函数调节层位于所述介质层的表面。

3.根据权利要求1所述的半导体结构,其特征在于,所述栅极介质层的顶面与所述第二导电层的顶面齐平。

4.根据权利要求3所述的半导体结构,其特征在于,所述介质层的顶面高于所述栅极介质层的顶面,且所述介质层覆盖所述第二导电层及所述阻隔层的表面。

5.根据权利要求3所述的半导体结构,其特征在于,所述介质层的顶面高于所述栅极介质层的顶面,且所述介质层覆盖所述栅极介质层、所述阻隔层和所述导电层共同构成的结构的表面。

6.一种半导体结构的形成方法,其特征在于,包括:

7.根据权利要求6所述的半导体结构的形成方法,其特征在于,形成介质层之后,所述方法还包括:

8.根据权利要求7所述的半导体结构的形成方法,其特征在于,在所述介质层内形成功函数调节层,所述方法包括:

9.根据权利要求6所述的半导体结构的形成方法,其特征在于,形成介质层,所述方法包括:

10.根据权利要求6所述的半导体结构的形成方法,其特征在于,形成介质层,所述方法包括:

技术总结

一种半导体结构及其形成方法,该半导体结构包括:在衬底上形成的栅极沟槽;在栅极沟槽内依次形成的栅极介质层、阻隔层和导电层;导电层包括第一导电层和第二导电层,第一导电层的边缘与栅极沟槽的内壁之间具有第一间隙,第二导电层的边缘与栅极沟槽的内壁之间具有第二间隙,第二间隙大于第一间隙;介质层覆盖所述第二导电层的表面且填充所述第二间隙。本公开提供半导体结构,通过增大半导体结构中导电层与栅极沟槽内壁间的横向尺寸,并在导电层与栅极沟槽内壁之间填充介质层,以提高导电层与漏极之间的绝缘性,减小栅诱导漏极泄漏电流,降低器件的功耗,提升器件的可靠性,进而提高器件的良率。

技术研发人员:庞士磊,王士欣

受保护的技术使用者:长鑫存储技术有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!