冷却集成的氮化镓模块及其制备方法

本申请涉及半导体器件,特别是涉及冷却集成的氮化镓模块及其制备方法。

背景技术:

1、随着电子行业的不断发展以及第三代半导体材料的深入研究,镓化氮模块以其较高的电子迁移率、饱和电子速度、击穿电场等优点而成为研究的重点。

2、镓化氮模块由一系列功率器件按一定的功能组合并封装在一起,而作为一种宽度仅为数十纳米量级的线状结构,镓化氮模块在工作时形成较窄的线状热源,能够产生较高的瞬态热流密度,其散热效果是影响产品性能的重要因素。目前,镓化氮模块中芯片衬底上直接嵌设微流道,通过将冷却液体引入其中直接进行交换散热,以降低热积累,但是工作时芯片内部产生局部热源,需要通过镓化氮层、缓冲层、衬底层等多层结构才能到达微流道散热,热阻包括异质界面热阻、基底导热热阻以及衬底层的微流道对流热阻,而此时衬底的微流道无论是平行微流道还是歧管式微流道,总热阻均较大,无法满足镓化氮模块的散热要求,导致每一芯片上有源区的温度均匀性较差,并且由于现有散热结构不合理,导致多个芯片之间的温度一致性差,影响镓化氮模块的正常工作,甚至是影响镓化氮模块的性能。

技术实现思路

1、基于此,为了解决冷却集成的氮化镓模块的芯片散热效果、温度均匀性及一致性较差的问题,提供一种冷却集成的氮化镓模块及其制备方法。

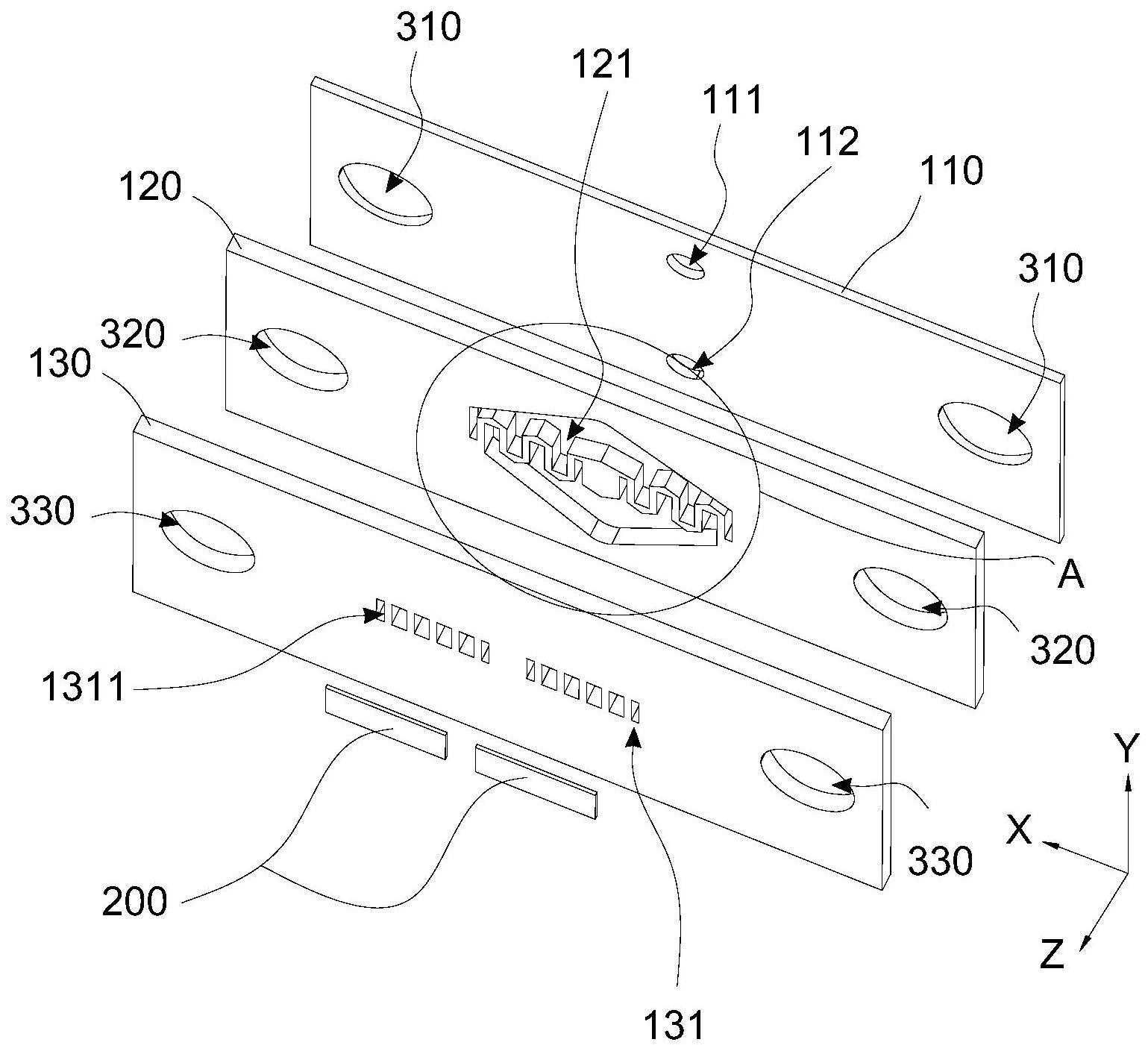

2、本申请提供了一种冷却集成的氮化镓模块,包括:

3、管壳底板,包括层叠设置为一体的第一底板、第二底板以及第三底板,所述第一底板开设有进液孔、出液孔,所述第二底板包括歧管状的第一流体槽,所述第三底板开设有至少一个第二流体槽,所述第一流体槽分别与所述进液孔、所述出液孔、所述第二流体槽相连通;

4、至少一芯片,所述芯片包括衬底,所述衬底具有歧管式微流道,所述芯片封装于所述第三底板,且所述微流道与所述第二流体槽相连通。

5、在上述冷却集成的氮化镓模块工作时,冷却流体经过进液孔进入到第一流体槽,在歧管状的第一流体槽导流下进入到第二流体槽,并从第二流体槽流入到微流道内,微流道内的冷却液体带走芯片内部局部热源传导至衬底处的热量,换热后的冷却流体从微流道再回流至第二流体槽内,并且从第二流体槽回到第一流体槽,最后经过出液孔排出,实现往复循环;由于歧管式微流道与歧管状的第一流体槽相配合构成冷却液体拓扑状流通途径,换热效率较高,从而可有效带走芯片工作产生的热量,以使得芯片能够快速降温,提高了散热性能,同时能够提高单个芯片工作温度的均匀性;并且通过微流道与第二流体槽一一对应设置,以使得从第一流体槽输入的冷却液体在多个第二流体槽分流并对芯片进行一一换热,换热后的冷却流体分别经过第二流体槽汇流到第一流体槽,减少了多个芯片微流道内冷却液体的串扰,提高了多个芯片之间温度的一致性。

6、在其中一个实施例中,所述第二底板包括:

7、第一板体,与所述第一底板和所述第三底板固定连接,且其内开设有贯穿其厚度的流道区;所述流道区具有相连通的进液区、出液区及容置区,所述进液区与所述进液孔正对设置,所述出液区与所述出液孔正对设置,所述容置区与所述第二流体槽正对设置;

8、第二板体,设于所述容置区内,且呈歧管状延伸,两端与所述容置区的侧壁相连接,且与所述流道区配合形成所述第一流体槽。

9、在其中一个实施例中,所述芯片及所述第二流体槽的数目为多个,且一一对应设置,多个所述第二流体槽沿第一方向间隔设置,所述第二板体包括多个歧管区段及至少一个封堵块,所述歧管区段沿所述第一方向延伸,且两个所述歧管区段之间连接有一个所述封堵块,所述封堵块与相邻两个所述第二流体槽之间的部分所述第三底板相对应固定为一体。

10、在其中一个实施例中,所述封堵块具有第一锥形部及第二锥形部,所述第一锥形部向着所述进液区凸出且与所述进液区正对设置,所述第二锥形部向着所述出液区凸出且与所述出液区正对设置。

11、在其中一个实施例中,所述第二流体槽包括多个阵列分布的第一槽体,所述微流道包括多个流道槽,多个所述流道槽阵列分布,且与所述第一槽体正对设置。

12、在其中一个实施例中,所述管壳底板的两端开设有机械固定孔,用于所述管壳底板的外接封装。

13、另外,本申请还提供了一种如上述任一项技术方案所述的冷却集成的氮化镓模块的制备方法,包括以下步骤:

14、步骤s501,提供一芯片、三个管壳板体;

15、步骤s502,根据所述芯片的尺寸,图案化三个所述管壳板体形成第一底板、第二底板以及第三底板;

16、步骤s503,固定连接所述第一底板、所述第二底板以及所述第三底板,形成管壳底板;

17、步骤s504,固定连接所述芯片和所述管壳底板,形成冷却集成的氮化镓模块。

18、采用上述冷却集成的氮化镓模块的制备方法所形成的冷却集成的氮化镓模块,冷却流体流道为进液孔-第一流体槽-第二流体槽-微流道-第二流体槽-第一流体槽-出液孔,歧管式微流道与歧管状的第一流体槽相配合构成冷却液体拓扑状流通途径,换热效率较高,大幅度提高冷却集成的氮化镓模块的散热能力;在冷却集成的氮化镓模块具体制备时,首先在步骤s501中,提供一个芯片和三个管壳板体,该芯片包括衬底,衬底具有歧管式微流道;接着在步骤s502中,根据芯片的尺寸,对三个管壳板体中的第一管壳板体进行图案化处理,制备出进液孔、出液孔,形成第一底板,对三个管壳板体中的第二管壳板体进行图案化处理,制备出第一流体槽,形成第二底板,对三个管壳板体中的第三管壳板体进行图案化处理,制备出第二流体槽,形成第三底板;然后在步骤s503中,对第一底板、第二底板以及第三底板进行固定连接,此时,第一流体槽与进液孔、出液孔、第二流体槽相连通,以形成管壳底板;最后在步骤s504中,对芯片和管壳底板进行固定连接,此时,芯片封装于第三底板,并且微流道与第二流体槽相连通,形成冷却集成的氮化镓模块;上述冷却集成的氮化镓模块的制备方法简单易实现,并且能够确保冷却集成的氮化镓模块在实际工作中的可靠性。

19、在其中一个实施例中,所述步骤s502所采用的图案化工艺为机加工。

20、在其中一个实施例中,所述步骤s503中所采用的固定连接工艺为银烧结、回流焊、导电胶固化中的一种。

21、在其中一个实施例中,所述步骤s504中所采用的固定连接工艺为银烧结、回流焊、导电胶固化中的一种。

技术特征:

1.一种冷却集成的氮化镓模块,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的冷却集成的氮化镓模块,其特征在于,所述第二底板包括:

3.根据权利要求2所述的冷却集成的氮化镓模块,其特征在于,所述芯片及所述第二流体槽的数目为多个,多个所述第二流体槽沿第一方向间隔设置,所述第二板体包括多个歧管区段及至少一个封堵块,所述歧管区段沿所述第一方向延伸,且两个所述歧管区段之间连接有一个所述封堵块,所述封堵块与相邻两个所述第二流体槽之间的部分所述第三底板相对应固定为一体。

4.根据权利要求3所述的冷却集成的氮化镓模块,其特征在于,所述封堵块具有第一锥形部及第二锥形部,所述第一锥形部向着所述进液区凸出且与所述进液区正对设置,所述第二锥形部向着所述出液区凸出且与所述出液区正对设置。

5.根据权利要求1所述的冷却集成的氮化镓模块,其特征在于,所述第二流体槽包括多个阵列分布的第一槽体,所述微流道包括多个流道槽多个所述流道槽阵列分布,且与所述第一槽体正对设置。

6.根据权利要求1所述的冷却集成的氮化镓模块,其特征在于,所述管壳底板的两端开设有机械固定孔,用于所述管壳底板的外接封装。

7.一种如权利要求1-6任一项所述的冷却集成的氮化镓模块的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

8.根据权利要求7所述的冷却集成的氮化镓模块的制备方法,其特征在于,所述步骤s502所采用的图案化工艺为机加工。

9.根据权利要求7所述的冷却集成的氮化镓模块的制备方法,其特征在于,所述步骤s503中所采用的固定连接工艺为银烧结、回流焊、导电胶固化中的一种。

10.根据权利要求7所述的冷却集成的氮化镓模块的制备方法,其特征在于,所述步骤s504中所采用的固定连接工艺为银烧结、回流焊、导电胶固化中的一种。

技术总结

本申请涉及一种冷却集成的氮化镓模块及其制备方法,冷却集成的氮化镓模块包括:管壳底板,包括层叠设置为一体的第一底板、第二底板以及第三底板,第一底板开设有进液孔、出液孔,第二底板包括歧管状的第一流体槽,第三底板开设有至少一个第二流体槽,第一流体槽分别与进液孔、出液孔、第二流体槽相连通;至少一芯片,芯片包括衬底,衬底具有歧管式微流道,芯片封装于第三底板,且微流道与第二流体槽相连通,配合构成冷却液体拓扑状流通途径,换热效率较高,提高单个芯片温度的均匀性,冷却液体在多个第二流体槽分流并对芯片进行一一换热,换热后的冷却流体汇流到第一流体槽,减少多个芯片微流道内冷却液体的串扰,提高多个芯片温度的一致性。

技术研发人员:李俊业,吴赞

受保护的技术使用者:浙江大学杭州国际科创中心

技术研发日:

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!